布基礎とは?ベタ基礎との見分け方やメリット・デメリット、選ぶポイントを解説

この記事は、布基礎の基本から、ベタ基礎との違い、それぞれのメリット・デメリットを解説します。布基礎とベタ基礎の見分け方、選び方のポイントまで紹介しますので、後悔のない基礎選びをするための参考にしてください。

記事の目次

布基礎とは

布基礎(ぬのきそ)とは、建物の壁や柱の直下に、逆T字型のコンクリートを連続して配置する基礎工法です。布のように細長く基礎を配置する形状から名付けられ、日本の木造住宅で長年採用されている伝統的な工法です。

1995年に発生した阪神淡路大震災以降、耐震性の観点から、もう一つの主要な基礎であるベタ基礎が普及していますが、地盤条件が良好な土地や寒冷地では布基礎が採用されることもあります。

布基礎とベタ基礎の違い

布基礎とベタ基礎にはどのような違いがあるのでしょうか?ここでは、形状や設計基準などそれぞれの違いを解説します。

布基礎の特徴

まずは、布基礎の特長をみてみましょう。

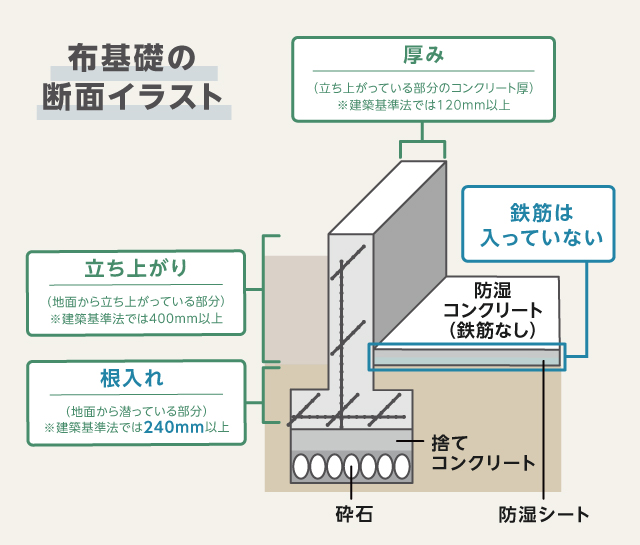

形状

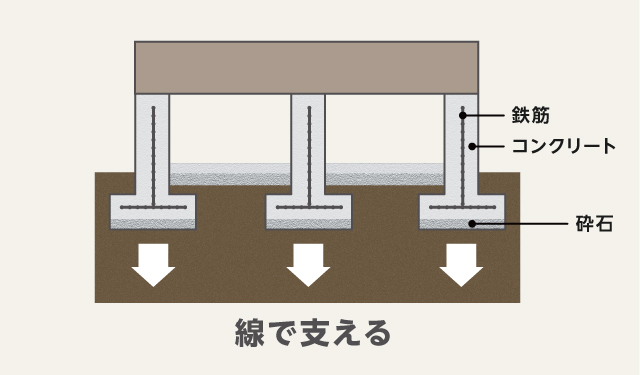

地中からの立ち上がり部分で、建物の土台を受け、地中に幅広の底盤(フーチングといいます)が逆T字型で建物の荷重を支えます。建物の壁や柱の下だけに基礎を連続して配置し、線や点で建物を支える方法です。

布基礎の場合、基礎が配置されていない床下部分が生じますが、その部分には、防湿シートや薄いコンクリートを敷くことが一般的です。

施工方法

布基礎とベタ基礎で、施工方法や手順に大きな違いはありません。

おおまかな流れは次のとおりです。

- STEP 1地盤調査

- STEP 2基礎位置の確定

- STEP 3基礎を配置する土を掘削

- STEP 4鉄筋を組立て、型枠を設置

- STEP 5コンクリートの流し込み(打設)

- STEP 6養生期間をおき、仕上げ

布基礎では、建物の外周や耐力壁(建物の構造上主要な壁)に沿って溝状に掘るため、建物全体を掘り起こすベタ基礎より掘削・施工範囲は狭くなります。

作業工程は、のちほど詳しく解説します。

規格

基礎には、コンクリートの厚みや地面からの立ち上がり長さ、配筋の方法など、建物の安全性を確保するための基準が定められています。

布基礎の主要な設計基準は以下のとおりです。

- 立ち上がり部分の高さ:地上部分で30cm以上

- 立ち上がり部分の厚さ:12cmル以上

- 底盤(フーチング)の厚さ:15cm以上

- 底盤(フーチング)の幅:建物の規模と地盤の強度によって最低幅の規定あり

- 根入れ※1の深さ:24cm以上かつ凍結深度※2より深いこと

- 立ち上がり部分の主筋:径12mm以上の異形鉄筋を立ち上がり部分の上端および下部の底盤にそれぞれ1本以上配置、かつ補強筋と緊結

- 立ち上がり部分の補強筋:径9mm以上の鉄筋を30cm以下の間隔で配置

※1根入れ:建物の基礎部分を地中に埋め込むこと

※2凍結深度:寒冷地で冬場、地表から下の地盤が凍結する深さのこと

布基礎を採用する場合、これらの基準を満たす必要があります。基礎の根入れの深さは、ベタ基礎の2倍以上の基準が設定されています。これは、面で支え荷重を分散しやすいベタ基礎に対して、線で支える布基礎の耐震性を補強するために、地中深く基礎を埋め込む意図です。ベタ基礎の基準について詳しくはのちほど解説します。

参照:建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件|国土交通省

向いている地盤条件

布基礎は、地盤の地耐力(長期許容応力度)が30キロニュートン/平方メートル以上の敷地など建物を支える地盤の強さ(地耐力)が十分にある安定した地盤に適しています。

これは、布基礎は線で建物を支える構造のため、地盤の強度が低いと基礎の一部が沈下し、建物の傾きにつながる恐れがあるためです。

さらに、根入れの深さを確保しやすい布基礎は、地盤が凍結しやすい寒冷地に適しています。寒冷地では地面が凍結・膨張し、建物を押し上げる凍上が発生する可能性があり、深い位置に基礎を埋め込み、影響を軽減する必要があるためです。

ベタ基礎の特徴

次に、ベタ基礎の特徴です。

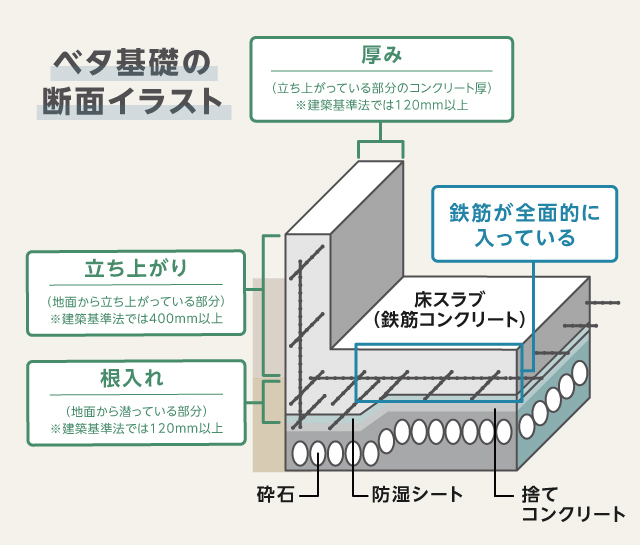

形状

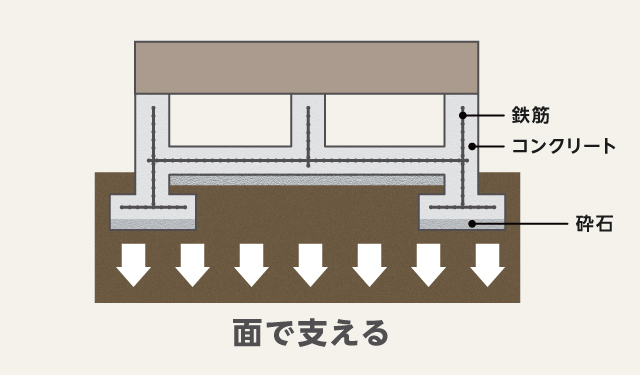

ベタ基礎は、建物の床下全面を鉄筋コンクリートで覆う基礎形状です。建物の外周部ならびに内部の必要箇所に立ち上がりの基礎を設けつつ、その間の床下全面に厚い鉄筋コンクリートの底板(スラブ)を打設します。

ベタ基礎は、立ち上がり部分と一体となり、地面に接した底盤全体で建物を支える構造のため、荷重を分散して地盤に伝えやすい形状です。

施工方法

ベタ基礎の施工方法や手順は、布基礎と大きな違いはありません。ただし、布基礎を比べて、作業範囲は広くなります。

ベタ基礎では、建物全体の土を掘削し、砕石を敷きます。建物の基礎を全面で支えるため、建物外周、床下全体に鉄筋を組み立て、基礎枠を構築しコンクリートを流し込みます。布基礎と施工方法自体は変わりませんが、必要となる材料や部材が多く、工事範囲が広い点が特徴です。

規格

ベタ基礎も布基礎と同様に、コンクリートの厚みや配筋などの基準が設けられています。ベタ基礎の主な設計基準は次のとおりです。

- 立ち上がり部分の高さ:地上部分で30cm以上

- 立ち上がり部分の厚さ:12cm以上

- 底盤の厚さ:12cm以上

- 根入れの深さ:12cm以上かつ凍結深度より深いこと

- 立ち上がり部分の配筋:径12mm以上の異形鉄筋を立ち上がり部分の上下端にそれぞれ1本以上配置し、かつ補強筋と緊結すること

- 底盤:補強筋として径9mm以上の鉄筋を縦横に30cm以下の間隔で配置すること

布基礎と異なり、ベタ基礎は、底盤の補強筋の配置も、規定が設けられています。

向いている地盤条件

※不同沈下とは、軟弱地盤や強度が不均一な地盤によって、建物の一部だけが沈んだり、傾いたりする現象のこと

ただし、極端に軟弱な地盤、具体的には、許容応力度が20キロニュートン/平方メートル未満の地盤では、ベタ基礎でも支えきれないため、杭基礎など他の工法が検討されます。

また、凍結深度よりも基礎を深くすることが望ましい寒冷地では、掘削範囲が膨大になり費用がかかるため、ベタ基礎は不向きです。

参照:建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件|国土交通省

布基礎とベタ基礎の見分け方

ここでは、注文住宅と完成済みの中古・建売住宅の基礎を見分ける方法を解説します。

注文住宅での確認方法

注文住宅での確認方法を見ていきましょう。

構造図面・構造計画書で確認する

基礎を確認するもっとも確実な方法は、構造図面や構造計画書を見ることです。設計図書のなかには、建物の平面図や立面図以外に、基礎伏せ図や構造計画書があります。

ベタ基礎の図面では、建物の下全面に鉄筋の格子や基礎梁の位置が描かれているのに対して、布基礎の場合、建物の外周部や主要な壁の下に沿ってのみ基礎の位置が描かれています。わからない場合は、設計や施工担当者に確認しましょう。

施工写真・施工現場を確認する

工事中の現場や施工写真で基礎構造を確認することも可能です。タイミングとしては、基礎コンクリートを流し込む前に床下の配筋状況を見るとわかりやすいでしょう。

ベタ基礎の場合、建物の形状に合わせて全面に鉄筋の格子が配置され、建物の底面と同じ大きさの鉄筋の網が敷き詰められたような状態です。一方、布基礎は、溝状に掘り込まれた部分に沿ってのみ鉄筋が配置されているのがわかります。

中古・建売住宅での確認方法

すでに完成している中古住宅や建売住宅は、外観だけで基礎を判別するのは困難です。築年数が経過した古い建物で、基礎に換気口が設けられている場合は、布基礎であるケースが多くなります。ただし、ベタ基礎でも換気口を設けられるケースもあるため、断定はできません。

建売住宅であれば、通常、仕様書や住宅性能評価書などに基礎種別の情報が記載されているでしょう。以下からは、中古・建売住宅での基礎を確認する、より確実な方法をご紹介します。

ホームインスペクションを依頼する

中古住宅で新築時の図面や資料がない場合は、ホームインスペクション(建物診断)を依頼し、専門家に調査してもらう方法もあります。ホームインスペクションとは、住宅の状態を、建築士などの専門家がおこなう検査のこと。劣化や欠陥の有無を調査して、修繕の必要な箇所やタイミング、その費用などをアドバイスしてくれます。この検査の際に、基礎の部分も確認するため、担当者に聞けば教えてもらうことができるでしょう。

インスペクションについては以下記事で詳しく解説しています。

床下点検口から覗く

床下点検口から基礎種別を確認できるケースもあります。床下点検口から覗いた際に、基礎のコンクリートの立ち上がりの間に地面の土、あるいは防湿シートが敷かれただけの状態が見える場合は、布基礎です。

一方で、ベタ基礎の場合はコンクリートが見えるでしょう。

ただし、布基礎でも防湿コンクリートが打設されており、一見すると床下がすべてコンクリートで覆われているように見えることがあります。見ただけで防湿用のコンクリートか建物を支える構造用のコンクリートかの判断は難しいため、図面を見たり売主にヒアリングするなどの方法で確認しましょう。

建物外周の土を掘って確認する

購入検討中の物件であれば売主の承諾が必要となりますが、建物の外周の土を掘って確認する方法もあります。土を掘って出てきた基礎底部が外側に張り出している(L字型になっている)場合は布基礎です。底部が特に張り出さず、そのまま垂直に下りているようであればベタ基礎の可能性が高いでしょう。

布基礎のメリット・デメリット

ここでは、布基礎を採用するメリット・デメリットを整理します。

メリット

まず、布基礎のメリットを解説します。

施工費を削減できる

布基礎の最大のメリットは、工事費を削減できる点です。建物外周や必要な部分に施工範囲が限られるため、以下の点でコストを抑えられます。

- 使用するコンクリート・鉄筋の量が少ない

- 残土処理の費用を削減できる

- 工期を短縮しやすい分人件費を抑えやすい

地域や作業環境、建築会社によって異なりますが、ベタ基礎の工事費用が、1平方メートルあたり1万円~1.5万円なのに対し、布基礎は、9,000円~1.3万円が目安とされています。

部分的に強度を高められる

布基礎は、荷重がかかる部分に重点的に基礎を配置して部分的に強度を高めやすい特徴があります。例えば、鉄骨造など柱の本数が少なく荷重が一点に集中しやすい建物の場合、布基礎で地中深くにフーチングを設けたほうが、その柱部分の支持力を高められるケースがあります。

また、布基礎は、部分ごとに基礎を配置するため、設計上の自由度が高い点もメリットです。「この部分は荷重がかかりやすいためフーチングの幅を広げよう」と、地盤や建物形状に合わせて調整が比較的しやすい基礎形状です。

寒冷地での使用に適している

布基礎は、寒冷地でも採用しやすい点がメリットです。気温が低い寒冷地では、地面が凍結し膨張することで、建物を押し上げる凍上が発生する可能性があります。

布基礎は、設計基準上もベタ基礎以上に根入れの深さが求められ、凍結深度より深い場所に基礎を配置することで凍上の影響を減らすことが可能です。

デメリット

一方、布基礎にはデメリットもあります。

耐震性能が劣る

建物の荷重を建物下の底板全体で支えるベタ基礎に対して、線と面で支える布基礎は、基礎全体の剛性が発揮しづらく耐震性は一般的に劣ります。

また、耐震性が低い分、布基礎は地盤の強さに大きく依存します。一定の強さを持つ地盤でなければ、布基礎だけでは必要な耐震性を確保できず、地盤改良などが必要となるケースもあるでしょう。

シロアリ被害を受ける可能性がある

施工方法にもよりますが、地面の一部が露出している布基礎の場合、湿気やシロアリの影響を受けやすいデメリットがあります。特に、日本の高温多湿な気候では、湿気が床下空間に上がりやすく、木材の腐朽やシロアリ被害のリスクが高まります。

そのため、専門の会社による床下点検・防蟻処理を受ける必要性は高いでしょう。とはいえ、布基礎でも、防湿シート・コンクリートの施工、土壌処理剤の散布などの措置を施すことでシロアリ被害のリスクを下げることも可能です。

不同沈下のリスクがある

布基礎は、建物の荷重が線や点に集中する構造のため、地盤に弱い部分があると不同沈下が起こりやすくなります。

地盤全体に必要な強度が確保されていればよいですが、一部に軟弱な層があった場合、そこに乗った布基礎だけ沈み込み、建物が傾く可能性があるでしょう。大きな地震によって地盤が緩んだり、液状化したりする場合もありますが、布基礎だとその影響を大きく受けた箇所が沈下する恐れがあります。

ベタ基礎のメリット・デメリット

続いて、ベタ基礎のメリット・デメリットをみていきましょう。

メリット

まずは、ベタ基礎のメリットを解説します。

耐震性能が優れている

ベタ基礎の最大のメリットは、耐震性能の高さです。建物の荷重や地震時の揺れを基礎全面で受け止め、分散できるため、布基礎と比べると耐震性は高くなります。

1990年代まで、軟弱な地盤を除いて木造住宅では布基礎が主流でした。しかし、阪神淡路大震災以降、耐震性の高いベタ基礎を採用する流れが進み、今では、新築木造住宅の大半がベタ基礎になっています。

湿気・シロアリ対策の効果が見込める

ベタ基礎は、床下を厚いコンクリートで覆う構造のため、地表から上がってくる湿気を建物に伝えにくくなります。布基礎に比べて床下の湿度管理に優れる分、木部の腐朽リスクを軽減することが可能です。

また、シロアリ対策の面でも、シロアリは通常地中から床下の木材を目指して侵入しますが、ベタ基礎は厚いコンクリート盤が邪魔をして侵入しにくい構造となっています。

建物の傾きを防止できる

ベタ基礎は、広い底盤全面で荷重を均等に支えることで、基礎の一部が沈下するのを防ぎ、建物が傾かないようにする効果があるとされています。

特に、敷地全体の強度が均一でない地盤や、増改築などで建物の荷重バランスが崩れた場合、ベタ基礎であれば、建物の不同沈下を防ぎやすいでしょう。

デメリット

一方、ベタ基礎にもデメリットがあります。

施工費が高くつく

ベタ基礎のデメリットとして、施工費が高くなりやすい点が挙げられます。床下全面を掘り起こし、鉄筋・型枠を配置するため、布基礎より材料費も人件費もかかります。

ただし、近年では、ベタ基礎での施工が標準化し、布基礎と大きな費用の差が見られなくなっているといわれることもあります。耐震性を考慮しながら、複数の施工会社の見積もりを比較・検討するとよいでしょう。

寒冷地では基礎が押し上げられるリスクがある

地面が凍結する寒冷地では、基礎の底部を凍結深度より深く埋めないと、凍上現象により基礎ごと建物が押し上げられるリスクがあります。

ベタ基礎で、深く基礎を埋めようとすると、建物下の広範囲を深く掘削することになり、採掘量や残土量が膨大になる可能性も。その結果、費用の問題だけでなく、掘削による周辺地盤への影響や工期延長なども考慮することが必要になります。

施工時間が長い傾向にある

ベタ基礎は、施工範囲が広い分、工事期間が長くなる傾向にあります。鋼機が長くなりやすい要因は、採掘作業の多さ、鉄筋組みの量、コンクリート打設範囲の広さなどです。コンクリート打設後の養生期間も、厚いスラブ全体が硬化するまでの時間を十分に取る必要があります。

布基礎とベタ基礎どちらがよい?選び方のポイント

布基礎とベタ基礎それぞれにメリット・デメリットがあり、適した地盤が異なるため、どちらを選ぶべきかを一律に判断できません。ここでは、選び方のポイントを解説します。

コストを重視するなら布基礎

コストを重視するのであれば、布基礎のほうが有利です。施工範囲が狭く、使用材料や残土処理が少ない布基礎は、工事費を抑えやすくなります。特に、小規模な住宅や平屋など、建物の荷重が小さく耐震性に差が出にくい建物の場合、布基礎を採用しやすいでしょう。

しかし、近年はベタ基礎の施工効率が向上したことにより、費用面での違いが少なくなっているため、耐震性を含めて、しっかりと見積もりを比較して判断することが重要です。

寒冷地に住むなら布基礎

住んでいる地域が寒冷地であれば、布基礎のほうが有効な基礎構造となりやすいでしょう。寒冷地では、基礎を凍結深度より深く設置する必要があるため、掘り下げる面積が少なく済む布基礎のほうがコストを抑えやすい傾向にあります。

耐震性能を高めるならベタ基礎

耐震性を重視するのであれば、ベタ基礎が採用しやすいでしょう。ここまで述べたように、建物の荷重を面で支えるベタ基礎のほうが、地震の揺れを分散しやすく、不同沈下のリスクにも備えやすいためです。

ただし、布基礎でも、基礎の底板を広くする、地盤改良で地盤を強化するなどで耐震性を向上することは可能です。耐震性能は、基礎種別だけでなく、建物自体の耐震性、地盤の強さを含めて考える必要があります。

シロアリ対策を優先するならベタ基礎

床下の湿気・シロアリ対策を重視するのであれば、ベタ基礎のほうが有利です。ベタ基礎は、床下を厚いコンクリートで密閉することで湿気・シロアリの侵入を減らせます。

シロアリはどの地域にも生息していますが、特に、温かく湿気が多いジメジメする地域や周辺に雑木林などがある立地であれば、ベタ基礎のほうがシロアリ発生のリスクを抑えられるでしょう。

布基礎の工程・工期

布基礎の具体的な工程と工期を解説します。基礎工事がどのように進むかを知っていれば、現場確認のタイミングなども判断しやすくなるでしょう。

工程

布基礎の工事には8つの工程があります。1つずつ見ていきましょう。

地盤調査

まず、地盤の強さを調査します。阪神淡路大震災以降、地盤の重要性が再認識され、2000年の建築基準法改正で実質的に義務化されています。調査結果を踏まえ、布基礎で工事できるか、地盤改良が必要かなどを判断します。

基礎範囲の決定(自縄張り)

自縄張りと呼ばれる作業で、敷地に縄やビニールを張って建物の位置を決めます。自縄張りが終わると、遣り方を出します。遣り方とは、建物の位置や高さなど図面上の情報を、木の杭などで実際に敷地上に作り出す作業です。

掘削工事

基礎コンクリートを打設する部分の土を掘り起こします。根切りとも呼ばれる作業です。あらかじめマーキングした線に沿って、建物外周や主要な壁になる部分を重機や手で掘削します。

砕石敷き・捨てコンクリート

掘削した溝の部分に、砕いた石(砕石)を敷き詰め、転圧し強固にします。その上に防湿シートを敷き、捨てコンクリートを薄く流し込みます。

鉄筋の組立て・型枠の設置

基礎の鉄筋を組立てます。基礎の立ち上がり部分、底盤のフーチング部分に、建築基準法で定められた設計基準に基づいて配筋します。配筋が終われば、コンクリートを流し込むための型枠を設置します。

コンクリート打設

型枠内に均一に行き渡るようにコンクリートを流し込みます。布基礎では、底盤と立ち上がり部分を一体で成型するため、一度に溝の底から型枠の上端までコンクリートを満たします。

養生

コンクリートを打設後、十分に固まるまで養生期間をおきます。養生は、急激な温度変化や乾燥、風雨から保護し、振動や外力の影響を受けないように保護するためにおこなわれ、標準的には5日以上の期間が設けられます。

仕上げ

養生が終われば型枠を外します。必要に応じて、基礎コンクリートの表面にはみ出した余分なコンクリートの除去や基礎上端をモルタルで調整します。最後に、基礎周りに土を埋め戻して工事は完了です。

工期

基礎工事の工期は、建物の規模や作業環境に大きく左右されます。布基礎の一般的な工期は7日~10日。また、ベタ基礎の場合は10日~14日で、1週間程度長くなる傾向です。

コンクリートを流し込む打設作業は天候に左右されやすく、雨の日は、工事は延期されることが多くなります。また、養生期間は、気温によって異なり、建築工事標準仕様書・JASS5(コンクリート工事の標準仕様書)では、平均気温10度~20度未満では6日以上、20度以上の場合は4日以上としています。

布基礎のメンテナンス方法

布基礎は経年でのひび割れや湿気の影響を受けやすいため、建物が完成したあとも、定期的なメンテナンスは重要です。以下の点に注意しながらメンテナンスしましょう。

定期点検

メンテナンスの基本となるのが定期点検です。年1回程度は、基礎の外周や床下点検口から状態をチェックしましょう。布基礎は、長期間経過するうちに、地震や乾燥収縮などでコンクリートにひび割れが発生することもあります。

床下に潜れる場合は、基礎の立ち上がり部分や湿気を確認するとよいでしょう。年数が経過した場合や強い地震を受けた場合などは、専門家に建物診断を依頼するのも一つの方法です。

ひび割れの修理

基礎コンクリートにひび割れ(クラック)や欠けを見つけた場合は、早めに補修することが大切です。特に、クラックの幅が0.3mmを超えると、そこから雨水が侵入し、内部の鉄筋が錆びたり、シロアリの通り道になったりするおそれがあります。

また、幅だけでなくひび割れの深さにも注意が必要です。宅建業法で定められた建物状況調査では、ひび割れの深さが20mm以上になると劣化現象と判断されます。ハウスメーカーや専門家に相談しながら、適切な方法で補修しましょう。

湿気対策

床下の湿気対策に問題がないかを確認しましょう。

梅雨時のように湿気が多い時期に床下がじめじめしていないか、あるいは、台風や集中豪雨で侵入した水が溜まっていないかなど、点検口から確認するとよいでしょう。もし防湿対策が足りていないと判断する場合は、床下換気扇や調湿材を設置するのも一つの方法です。

また、換気口の付近に物を置いて塞いでしまうと風通しが悪くなり、床下の環境に悪影響を及ぼしてしまうため、注意しましょう。

シロアリ対策

布基礎の場合、シロアリ対策として、定期的な点検と防蟻処理が重要です。新築住宅の場合、5年程度のシロアリ保証が付くことも多いですが、築年が経過しても専門の会社による点検を受け、必要に応じて薬剤残布をおこないましょう。

また、基礎周辺の環境も大切です。

- 床下を清潔な環境に保つ(木材などを放置しない)

- 基礎周辺に雨水が溜まらないように排水を整備する

- 建物周辺に木や植栽を密着させない など

シロアリが好む環境を減らす工夫をしましょう。

まとめ

最後に、本記事のポイントをおさらいします。

布基礎とは?

布基礎は、建物の壁や柱の直下に逆T字型の鉄筋コンクリートを連続して設ける基礎形状です。ベタ基礎と比べて施工面積が少ないため、コストを抑えやすい一方、耐震性や防湿性は劣ります。

布基礎とベタ基礎の見分け方は?

工事中であれば、鉄筋が組まれている範囲が床下全面か溝を切った部分だけかで見分けられる場合があります。完成後の建物は、外観からの判別は難しいため、図面や仕様書で確認するのが確実です。

布基礎のメリット・デメリットは?

布基礎のメリットは、コストを抑えやすく、設計の自由度が高い点、また、寒冷地の地盤にも対応しやすい点です。一方、デメリットは、耐震性が低くなり不同沈下のリスクがあることのほか、湿気対策をしっかりしないとシロアリ被害を受けやすい点です。

現在、基礎で主流となっているベタ基礎との違いを含めて布基礎の解説をしました。ベタ基礎と比べると、布基礎はコストを抑えやすい反面、耐震性や防湿性では劣ります。また、現在では、耐震性の面から、新築木造住宅ではベタ基礎が主流となっています。

もっとも、基礎選びでは、地盤の状態や建物の規模・構造のほか、気候や予算を総合的に考慮して判断することが大切です。後悔しない家づくりのためにも、建築会社や設計士としっかり相談し、条件に合った基礎を選びましょう。

注文住宅を建てる