3階建ての家のメリット・デメリットとは?後悔しないためのポイントや間取り例も解説!

本記事では、3階建て住宅の特徴やメリット・デメリットについて解説します。3階建ての家で後悔しないための注意点も紹介しますので、これから3階建ての注文住宅を検討されている方は設計時の参考としてお役立てください。

記事の目次

3階建て住宅とは

3階建て住宅とは、地上から3つの階層を持つ住宅です。3階建て住宅は地上に3つの階層があることが条件であるため、地下1階と地上2階の住宅は3階建て住宅には該当しません。

これまでは平屋や2階建ての木造住宅が主流でしたが、1987年に建築基準法が改正され、木造の3階建て住宅を建築できる地域が増えました。1987年はバブル期が始まった直後で、不動産価格が上昇し始めた時期です。価格上昇によって広い土地が購入しにくくなり、都心部の狭い土地を活かすための方法として3階建ての住宅が増加しました。

ただし、木造の3階建て住宅を建てるには、建築基準法の形態規定・構造規定・防火避難規定を満たさなくてはいけません。2階建てに比べて、建築のハードルが高い点には注意が必要です。

3階建て住宅の価格はどのくらい?

3階建て住宅の価格は、2階建て住宅よりも高くなりやすいでしょう。2024年度に注文住宅を建築した方が払った建築費用の平均は3,936万円でした。また、延べ面積の平均が118.51平方メートル(35.84坪)であったことから、坪単価の平均は約110万円とわかるでしょう。そして、3階建て住宅を建築する場合は以下の費用が追加されます。

| 構造計算の費用 | 建物にかかる力とその力に耐えられる力を計算する費用 ・1棟あたり20万円程度 |

|---|---|

| 地盤改良に関する費用 | 建物の重さに耐えられるよう土地の地盤を改良するための費用で、建物の重さと土地の地盤の強さによって費用が変わる ・10万円~200万円程度と幅が広い |

3階建て住宅を建てるためには、特有のコストが加わるため、2階建てを建てる場合よりも多めの予算を用意する必要があります。

参考:住宅金融支援機構「2024年度フラット35利用者調査」

3階建て住宅のメリット

3階建て住宅のメリットは、以下のとおりです。

- 狭い土地でも床面積・部屋数を確保できる

- 土地が高いエリアにマイホームを持てる

- 階ごとに部屋の用途を変えることができる

- 日当たり・眺望がよい

- 屋上をルーフバルコニーとして活用しやすい

- プライバシー性が高い

- 水害に備えやすい

それでは、3階建て住宅のメリットについて詳しく解説します。

狭い土地でも床面積・部屋数を確保できる

3階建ての住宅なら、狭い土地でも床面積も部屋数も確保できるでしょう。快適な生活を送るには、住民ひとりあたり20平方メートル以上必要とされています。例えば、4人家族が居住する住宅の場合、80平方メートル以上の面積が必要です。狭い土地で80平方メートルを確保するのが難しい場合でも、3階建ての住宅を新築すれば、必要な床面積を比較的確保しやすくなります。

また、3階建てにすることで、居住人数に適した面積以上の広さを確保しやすくなり、趣味の部屋や収納スペースを増やすことも可能です。

土地の価格が高いエリアにマイホームを持てる

土地の価格が高いエリアでもマイホームを持てる可能性があります。2階建て住宅を建築するには広い土地が必要ですが、3階建てなら小さな土地でも、2階建てと同等の床面積を確保しやすくなります。土地の売買価格は面積が狭くなるほど安くなる傾向があり、土地が高いエリアでも予算内で購入しやすくなるでしょう。

土地価格が高いエリアは利便性の高い地域が多く、予算内でより住みやすい場所に住めるのもメリットです。

階ごとに部屋の用途を変えることができる

3階建て住宅は3フロアあるため、階ごとに部屋の用途を変えるのに適しており、居住スペースや寝室、仕事部屋など、用途ごとにフロアを分けることができます。用途を分けることで、仕事に集中できる環境を作ったり、就寝時の騒音を防いだりすることが可能です。3階建て住宅は、2階建よりも生活のメリハリをつけやすい構造であるといえるでしょう。

日当たり・眺望がよい

3階建ての住宅は、日当たりや眺望がよい部屋を確保しやすいでしょう。一般的に住宅は、1階層ごとに3mほどの高さが必要です。3階部分になると、地上から6mほどの高さになるため、日当たりも眺望もよくなります。周辺に建物が密集していても日当たりや眺望を確保できるため、市街地での建築に適しています。日当たりや眺望のよい場所にリビングルームを設ければ、家族でリラックスできる時間を過ごせるでしょう。

屋上をルーフバルコニーとして活用しやすい

3階建て住宅は狭小地に建てられる場合が多く、庭の代わりのスペースとして、屋上にルーフバルコニーを設置するケースも。狭小地に庭を設けると、建物に割けるスペースがかなり限られてしまいます。庭が設けられない場合、家庭菜園が趣味の方や子どもの遊び場がほしい方にとっては、せっかくの注文住宅なのに後悔してしまうかもしれません。しかし、ルーフバルコニーを活用すれば、土地が小さくても屋外スペースを作ることができます。

また、屋上を設けることで約9mの高さとなり、立地によっては遠くの景色を眺めながら季節の移り変わりを楽しむなど、都会にいながら自然を感じる生活ができるでしょう。

プライバシー性が高い

3階建て住宅は高い位置に部屋を配置できるため、プライバシー性が高い建物になります。1階にリビングルームを設けると、通行人や隣人の視線が気になることがあります。視線が気になると、カーテンを閉めて過ごすことが多くなるかもしれません。しかし、2階や3階にリビングルームを配置すれば、目線が気になりにくくなるでしょう。

水害に備えやすい

3階建ては、水害に備えやすい建物です。近年、豪雨被害が大きくなりつつあり、1階部分が床上・床下浸水するケースも増えています。国土交通省の「水害レポート2024」によると2024年には台風10号の被害で2,925棟、2023年6月には九州北部豪雨で6,255棟の床上・床下浸水が発生しています。

平屋や2階建ての場合、場所によっては床上・床下浸水の被害を受けやすいですが、3階部分があれば最低限の生活スペースを確保できます。自宅を避難場所として利用できるため、3階建て住宅は水害に強い建物といえるでしょう。

土地を探す際には、災害リスクについて都道府県や市区町村が発行しているハザードマップや浸水履歴、ハザードマップポータルサイト等で確認することをおすすめします。

3階建て住宅のデメリット

3階建て住宅のデメリットは、以下のとおりです。

- 建築コストが高くなりやすい

- 階段の上り下りが負担になりやすい

- 生活動線・家事動線の設計が難しい

- 冷暖房効率が悪くなりやすい

- 家具・家電の搬入が比較的難しい

- 下の階が暗くなりやすい

- 地震で揺れやすい場合がある

- 建築基準法の制限が比較的多い

- 外観のバランスが悪くなる場合がある

3階建て住宅を新築する際は、メリットだけでなくデメリットも十分に把握しておきましょう。

建築コストが高くなりやすい

3階建て住宅は平家や2階建てに比べて建築コストが高くなりやすい建物です。建物が縦長になり、1階の床面積が少なくなるほど、土地の狭い範囲に荷重がかかります。大きな荷重を支えるためには、頑丈な基礎にしなければなりません。また、階段を2か所設置する費用や、その設置にかかる人件費など、2階建てよりも建築コストが高くなる要素が含まれます。

階段の上り下りが負担になりやすい

3階建て住宅で生活すると、頻繁に階段を上り下りしなければなりません。建物の3階部分を利用する場合、階段を多く上る必要があります。体調が悪い時や足腰を痛めた時には、大きな負担となります。しかし、洗濯物を干したり食料品を運んだりといった日常の行動は欠かせないため、生活そのものが負担に感じられることもあるかもしれません。

3階建て住宅を建てる際には、家事動線の考慮やホームエレベーターの導入など、暮らしやすくするための工夫も検討できるでしょう。

生活動線・家事動線の設計が難しい

3階建て住宅は、生活動線・家事動線の設計が難しくなることも。階数が3つに分かれており、それぞれのフロアはコンパクトなサイズになる可能性があります。コンパクトなスペースに多くの部屋を配置することは難しく、生活動線や家事動線が分断されて使いにくい間取りになるかもしれません。生活動線と家事動線が長くなると、日々の生活の負担が大きくなります。

冷暖房効率が悪くなりやすい

3階建て住宅は階段や廊下のスペースが多くなり、冷暖房効率が悪くなる場合もあります。移動のために必要なスペースが増えると、空気が部屋から逃げる場所が増えます。せっかくエアコンを使っても、なかなか部屋が冷えなかったり暖まらなかったりすることもあるでしょう。快適な室温にならないと不快な気分になったり、長時間エアコンを付けて光熱費が高くなったりすることも。階段の出入り口には戸を付けたり、シーリングファンを設置して空気循環をよくするなど対策をおこないましょう。

家具・家電の搬入が比較的難しい

3階建て住宅は、大型の家具や家電の搬入が比較的難しい建物です。大型家具や家電を設置することが多い、リビング・ダイニングや寝室を2階以上に設けると階段での搬入が困難な場合も。必要によってはクレーンで搬入することになりますが、追加の費用が必要になります。

あらかじめ搬入ルートの確保や3階建て住宅での生活に適した家具選びなどをおこないましょう。

下の階が暗くなりやすい

住宅密集地で3階建てを新築すると、下の階が暗くなりやすいでしょう。3階建て住宅は、密集地で日当たりや通気性を確保するのに向いている建物です。しかし、2階や3階部分でしか日当たりや通風を確保できない場合が多いと考えておく必要があります。下の階は日当たりが当たりにくいことを考慮して間取りを検討しましょう。

地震で揺れやすい場合がある

3階建て住宅は背の高い建物であり、3階部分は地震の揺れが強くなる場合があります。物には慣性の法則が働くため、建物も地震の揺れに合わせて動きます。建物の動きは地面から離れるほど大きくなり、小さな地震でも3階部分は大きく揺れるかもしれません。

また、狭い土地の問題を解消するため、ビルトインガレージといった1階部分を空洞にする設計にしているとより揺れが強くなります。

建築基準法の制限が比較的多い

3階建て住宅は、建築基準法の制限が比較的多い建物です。背が高い建物であり、建築基準法の高さ制限にかかりやすくなります。

| 絶対高さ制限 | 建物の高さを10mか12mに制限 |

|---|---|

| 斜線規制 | 道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限の3つ 日照や採光、通風などを確保するための制限 |

| 日影規制 | 日照を確保するための制限 |

建物は制限内で建築する必要があり、高さに関する制限を受けると、建物上部に傾斜を付けなければならなくなります。どの土地でも、縦長の長方形の建物が建てられるとは限らないため注意が必要です。

外観のバランスが悪くなる場合がある

3階建て住宅は2階建てや平家に比べ、外観のバランスが悪くなる場合があります。狭小地に3階建て住宅を新築する場合、縦に細長い形状になりがちです。2階建てや平屋のようなどっしりとした印象はなく、外観のバランスが悪いと感じることもあるでしょう。また、建築基準法の制限により外観デザインが画一化されやすいのもデメリットです。

3階建て住宅で後悔しないための注意点

3階建て住宅で後悔しないためにあらかじめ注意点を把握しておくことが大切です。快適な住宅を実現するために気を付けておきたいポイントを詳しく解説します。

断熱性を高める

3階建て住宅は冷暖房効率が低い傾向にあるため、建物全体の断熱性の向上が不可欠です。断熱性が高い住宅は、外気の熱が侵入しにくくなるため室温を一定に保ちやすいでしょう。断熱性が高くなるほど冷暖房効率が高くなり、3階建て住宅のデメリットを軽減できます。なお、断熱性を高める主な方法は、以下のとおりです。

- 樹脂サッシの複層ガラスを採用する

- 外壁の内側に性能の高い断熱材を入れる

- 階段スペースに引き戸を設ける

断熱性を高めることで冷暖房効率が向上し、光熱費の節約にもつながるでしょう。

耐震性を高める

3階建て住宅は揺れやすいため、耐震性を高める方法の実践が必要です。耐震性を高める主な方法には、以下のようなものが挙げられます。

- 1階に空洞となるスペースを設けない

- しっかりと地盤改良工事をおこなう

- 免震構造や耐震構造の建物を選ぶ

- 耐震性の高い住宅を建築するハウスメーカーに依頼する

建築後に耐震性を高めるには高額な補強工事が必要になるため、新築時にしっかりと対策を講じておくことが大切です。

生活動線・家事動線を考慮する

3階建て住宅を新築する際には、生活動線・家事動線を意識して設計することが大切です。設計する際は、以下の方法を考慮するとよいでしょう。

- 水回りを1つのフロアにまとめる

- 洗濯機から洗濯スペースへの動線を工夫する

- トイレと洗面所の配置を工夫する

- リビングや居室の配置を工夫する

- ホームエレベーターを検討する

それでは、各方法について解説します。

水回りを1つのフロアにまとめる

水回りを1つのフロアにまとめれば、家事動線が短くなります。家事動線を考慮する際は日常の行動をイメージし、以下の場所を巡る時の移動距離が短くなるよう考慮しましょう。

- キッチン

- 洗面所(ランドリースペース)

- 洗濯物を干す場所

これらの場所を行き来しやすいように通路を設ければ、家事動線が短くなり、家事の負担も軽減されます。

洗濯機から洗濯スペースへの動線を工夫する

洗濯機から洗濯スペースへの動線を工夫することで、家事動線がより短くなります。水回りを1つのフロアにまとめても、洗濯スペースまでの距離が長いと家事の負担は軽くなりません。特に家事動線の間に階段があると、負担が大きくなるでしょう。ランドリースペースから直接バルコニーに出られるようにするなどの工夫をすれば、毎日の洗濯がより快適になります。

トイレと洗面所の配置を工夫する

3階建て住宅を建てる際は、トイレと洗面所の配置を工夫する必要があります。フロアが3つある場合、トイレと洗面所は最低でも2箇所が求められます。配置する場所は帰宅後すぐに利用できる1階、もう一つは就寝前に利用できるよう寝室の近くに設けるとよいでしょう。普段の生活のなかで、トイレや洗面所をどのタイミングで利用するかをイメージすると、どこに設置すればよいかがわかります。

リビングや居室の配置を工夫する

3階建て住宅を新築する場合、リビングルームや居室の配置を工夫する必要があります。リビングルームは家族とくつろぐための重要なスペースです。重要なスペースであるリビングルームをどのフロアに配置するのかによって、生活スタイルが変わるので慎重に検討しましょう。リビングルームを設置する際は、以下のような基準で検討するのも方法の一つです。

| 目的 | リビングルームの配置階 |

|---|---|

| 老後を見据える場合 | 1階 |

| 生活のしやすさを重視する場合 | 2階 |

| 眺望を重視する場合 | 3階 |

基準は人それぞれ異なるため、リビングルームに求める条件と階数を照らし合わせて配置を検討してください。リビングルームの配置が決まれば、他の居室の位置も自然と決まってくるでしょう。

ホームエレベーターを検討する

3階建て住宅に長く住むと考えるのであれば、ホームエレベーターの設置を検討しましょう。年を重ねて足腰が弱くなると、階段の上り下りが負担となります。負担が大きいと感じるようになった場合、2階や3階を利用しなくなる可能性もあります。

すぐにホームエレベーターを利用する予定がなくても、設置できるスペースを設けておきましょう。ホームエレベーターは1~2畳程度の広さがあれば設置可能。各階にスペースを確保しておけば、将来足腰が弱くなった場合でも安心して暮らせるはずです。

日当たり・開放感を考慮する

3階建ての住宅を新築する場合、日当たりや開放感を考慮しましょう。日当たりや開放感を考慮する際は、以下のポイントを検討してください。

- 天窓や高窓を設置する

- 壁を減らして空間を広くする

これらのポイントを押さえて設計すれば、日当たりがよく開放感のある空間を実現できます。

天窓や高窓を設置する

2階部分に光が入らない立地であれば、天窓や高窓を利用して日当たりのよい部屋を増やしましょう。住宅密集地に建築する場合、2階でも日当たりや開放感を得られない場所もあります。もし日当たりがない場合は、吹き抜けを設けたうえに天窓や高窓を設置すれば日が入るようになるでしょう。2階部分にも日が入るように工夫すれば、気持ちよく生活できるスペースが増加します。

壁を減らして空間を広くする

耐震性に問題がないのであれば、壁を減らして空間を広げるのも工夫の一つです。3階建て住宅はワンフロアの面積が小さく、細かく壁で仕切ると広い部屋を確保しにくくなります。小さな部屋は将来的に活用しにくいため、広い空間を確保しておくことが大切です。もし小さな部屋を多く設けたい場合は、将来のことも考えて、可動式の間仕切りを活用するといった対策が有効です。

収納を工夫する

3階建ての住宅を設計する際は、収納スペースを増やせないか検討しましょう。収納スペースの増やし方の代表例は、以下のとおりです。

- ロフト・屋根裏収納を取り入れる

- インナーガレージを取り入れる

階段スペースの確保が必要であり、3階建ての住宅は収納が足らなくなる場合があります。工夫して収納スペースを確保し、物があふれないようにしましょう。

ロフト・屋根裏収納を取り入れる

3階の小屋裏を有効に活用すれば、ロフトや屋根裏収納として利用できます。小屋裏とは、一戸建ての天井と屋根の間にできるスペースです。一般的に小屋裏は温度が高くなりやすいため、あまり利用されません。しかし、断熱性を高めて天井を抜くことで、小屋裏スペースを有効に活用できます。小屋裏を利用すればロフトを収納スペースとして使えるだけでなく、開放感あるスペースとなります。

インナーガレージを取り入れる

1階部分にインナーガレージを設ければ、駐車場スペースの削減だけでなく、荷物置場としても利用できます。インナーガレージとは、住宅の内部に組み込まれた駐車スペースです。ビルトインガレージとも呼ばれ、風雨や盗難から車両を守る役割を果たします。インナーガレージは駐車スペースとして利用する以外にも、大きな物置としても利用可能です。居住スペースに小さな収納をいくつも設けるより、大きな収納スペースを一つ設けた方が物を整理しやすい場合もあります。

住宅を建てる地域の規制を調べる

3階建て住宅を新築する際は、地域の規制を調べましょう。建築基準法上の制限は、地域によって異なります。例えば、都市計画区域の低層住居専用地域には絶対高さの制限が設けられており、10mもしくは12mよりも高い建物は建てられません。地域によっては、理想の家が建てられない場合もあります。理想の家が建てられるか不安なら、事前にハウスメーカーに相談しましょう。

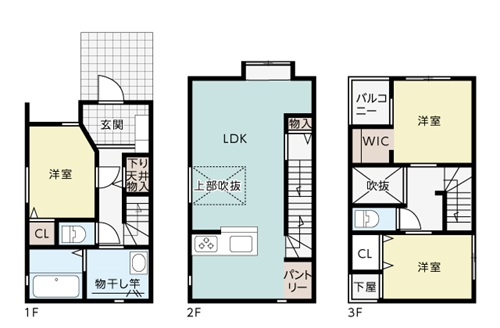

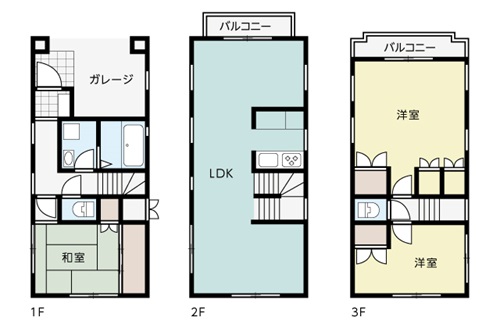

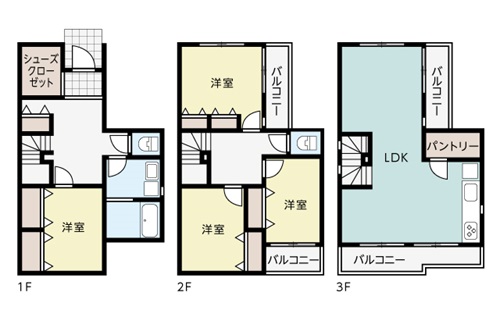

【実例】暮らしやすい3階建て住宅の間取り

ここからは、延べ面積ごとに暮らしやすい3階建て住宅の間取りを解説します。3階建て住宅の間取りでお悩みの方は、実例を参考に各部屋の配置を検討してみてください。

【20坪台】の3階建て住宅

こちらは、延べ面積約24坪の3階建て住宅です。土地の狭さを感じさせない、広々としたリビングルームが特徴です。また、リビングルームの一部は吹き抜けになっており、日当たりを確保しています。また、キッチンの横にはパントリースペースが設けられており、限られたスペースでもキッチン周りに物が散乱しないように配慮されています。

【30坪台】の3階建て住宅

こちらは、延べ面積約33坪の3階建て住宅です。ワンフロアの狭さを補うため、建物の中心に階段を配置し、廊下の面積を減らす工夫がされています。廊下を減らした分、収納スペースを広くとっています。また、1階をインナーガレージにすることで、駐車スペースもうまく確保している住宅です。3階の洋室は広さを確保し、将来的に現在1部屋のところを2部屋にでき子どもの成長にあわせて間取りが変えられるような可変性を持っています。

【40坪台】の3階建て住宅

こちらは、延べ面積約42坪の3階建て住宅です。リビングルームには広々としたバルコニーも設けられており、外の景色を楽しめるよう工夫されています。また、1階部分にはシューズクローゼットや玄関ホールが設けられており、3階建てながらも開放的な間取りを実現している住宅です。

【50坪台】の3階建て住宅

こちらは、延べ面積約55坪の3階建て住宅です。老後の生活を見据えて、玄関から近い場所にホームエレベーターを設置しています。

また、2階の居室の間にはウォークインクローゼットが設けられており、収納スペースも充実。各部屋も広さに余裕があり、面積の広さを活かした設計です。

3階建て住宅についてよくある質問

3階建て住宅についてよくある質問とその回答を紹介します。

3階建て住宅のメリットは?

3階建て住宅のメリットは、以下のとおりです。

- 狭い土地でも床面積・部屋数を確保できる

- 土地が高いエリアにマイホームを持てる

- 階ごとに部屋の用途を変えることができる

- 日当たり・眺望がよい

- 屋上をルーフバルコニーとして活用しやすい

- プライバシー性が高い

- 水害に備えやすい

3階建て住宅のメリットを最大限に活かすには、適切な設計が欠かせません。ハウスメーカーに相談しながら、土地の利点を活かしていきましょう。

Wi-Fiが届かないことがある?

3階建てともなると、設置場所によってはWi-Fiが届かない場合もあります。Wi-Fiは一般的に室内で約100mまで届くといわれていますが、デバイスとの間に壁や床などの遮蔽物があると電波が届きにくくなるケースも。2階にWi-Fiを設置したり、メッシュWi-Fiや中継機を置くなど、家の全体に届くように配置しましょう。

また、電波の周波数によっては、電子レンジの電波と干渉してしまい、デバイスまで届かないこともあります。キッチンを挟んだ場所でデバイスを利用する場合は、周波数に関しても注意が必要です。

3階は水圧が弱くなる?

3階部分の水圧は弱くなる場合があります。水は下に流れる性質があるため、高い場所に送る場合は水圧が弱くなります。十分な水圧を確保するには、配管を太くしたり、ポンプで水を上部に送ったりするなどの対策が必要です。3階にキッチンやトイレを設置する場合、ハウスメーカーに水圧が弱くならない対策を講じるかどうかを確認しましょう。

外装などメンテナンス費用は割高になる?

3階建ての外壁などのメンテナンス費用は、平家や2階建てと比べると若干高くなります。外壁を塗装する場合、リフォーム会社は平方メートル単価で計算するため、同じ面積の建物であればほとんど値段は変わりません。しかし、3階建ての場合、足場の量が増えること、高所作業が増えることによってメンテナンスコストも比較的高くなります。

3階建て住宅は売却しにくい?

3階建て住宅だからといって、売却しにくいわけではありません。住宅が売却しにくくなる理由としては、間取りの汎用性が低いことが挙げられます。3階建てでも、一般的なファミリー世帯が生活しやすい間取りであれば、売却しにくいとは感じないでしょう。しかし、3階すべてワンフロアになっているような特殊な間取りの場合、買い手を選ぶためなかなか売却できないでしょう。

まとめ

3階建て住宅は、狭い土地を最大限に活かせる建築方法です。延べ面積が増えるだけでなく、日当たりや通気性、眺望が良くなるといったメリットもあります。一方、階段の上り下りの回数が多くなる、熱がこもりやすくなるなどのデメリットはありますが、対策すれば3階建てのマイナス面を抑えられるでしょう。

また、3階建て住宅に長く住む予定がある場合は、ライフスタイルの変化も考慮することが大切です。老後の生活や子どもの独立を見据えることで、使わなくなるスペースやリフォームが必要な箇所が見えてくるでしょう。3階建て住宅を新築してよかったと思えるよう、しっかりと対策を講じたうえで設計を進めてください。

注文住宅を建てる