【実例】欄間とは?種類やメリット・デメリットを解説!

一方で、費用や遮音性などには注意が必要です。この記事では、欄間の種類やメリット、デメリット、実際の導入実例を紹介します。

記事の目次

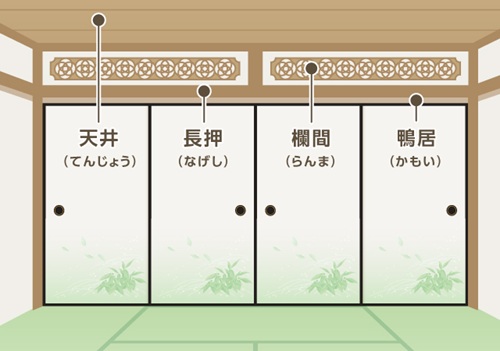

欄間(らんま)とは

欄間(らんま)とは、天井と鴨居(かもい)、または長押(なげし)との間に設けられる開口部。採光や通風を確保するとともに、装飾的な役割も果たす日本建築の伝統的な部材です。奈良時代の寺社建築に始まり、平安時代には貴族の邸宅、江戸時代以降には庶民の住宅にも採用されました。透かし彫りや組子など意匠性豊かな装飾が施され、和室を格調高く演出します。近年では、洋室でも扉上の小窓を「欄間」と呼び、開放型の「欄間オープン」と閉鎖型の「欄間クローズ」の2種類があります。

欄間の種類

欄間には、伝統的な木彫りのものから現代的なガラスや障子を用いたものまで、多くの種類があります。以下で、欄間の主な種類を解説します。

彫刻欄間

彫刻欄間は、厚みのある木板に職人が繊細な彫刻を施した、もっとも伝統的で格式高い欄間のひとつです。松竹梅や鶴など吉祥を象徴する文様や、四季折々の自然、風景がモチーフとして用いられます。木目の美しさを活かしながら立体的に彫り出すことで、光や影のコントラストが生まれ、空間に奥行きを与えます。住宅では、和室の格を高める装飾として重宝されています。

透かし彫り欄間(板欄間)

透かし彫り欄間は、杉や桐などの薄い木板に絵柄を描き、不要部分をくり抜くことで模様を浮かび上がらせた欄間です。松竹梅や鶴亀など吉祥文様のほか、草花や風景を題材にした意匠も多く、光が差し込むと陰影が映し出されます。「板欄間」や「切り抜き欄間」とも呼ばれ、伝統的でありながら軽やかさがあります。

筬(おさ)欄間

筬欄間は織機に使われる「筬(おさ)」に由来し、竹や細い木片を櫛の歯のように縦に並べて仕立てられる欄間です。等間隔に並んだ細桟が生み出す規則的な美しさと、そこから差し込む光の柔らかさが魅力です。伝統的な和室では、格式ある座敷や茶室、数寄屋造りの建築に多く取り入れられます。また、格子状に横桟を加えて模様に変化をつけることもあり、実用性と美観を兼ね備えた代表的な欄間です。

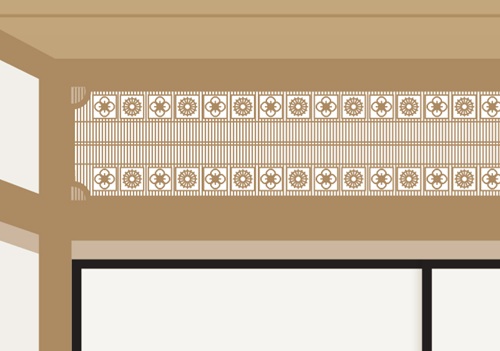

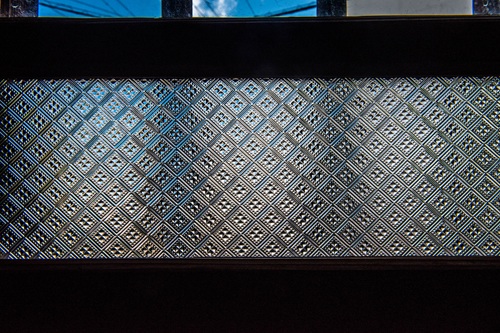

組子欄間

組子欄間は、日本の伝統工芸「組子細工」を用いた欄間です。釘を使わず木材を削り出し、穴や溝で組み合わせて幾何学模様をつくり出します。光が透過すると模様が影として映し出され、和室をより趣深い空間に変えてくれるのが特徴です。

| 模様名 | 特徴・意味 |

|---|---|

| 麻の葉 | 正六角形が連続して重なり合う幾何学模様 成長や魔除けを象徴 |

| 亀甲 | カメの甲羅を模した正六角形の模様 長寿や繁栄の象徴 |

| 七宝 | 円を四分の一ずつ重ねて網状に連ねた模様 円満・調和を表す |

| 菱組子 | 菱形を組み合わせた伝統模様 子孫繁栄や無病息災の象徴 |

洗練されたデザインは、現代の住宅にも馴染みやすく人気があります。

ガラス欄間

ガラス欄間は、大正ロマンや昭和初期の住宅に多く見られるスタイルです。ガラスをはめ込んで、光を取り入れるのが特徴です。磨りガラスや型板ガラスを使えば柔らかな光が差し込み、ステンドグラスを用いれば華やかでモダンな印象を与えます。引き違い式にして換気を兼ねたり、模様を刻んで装飾性を高めたりと、加工次第で多彩な表現が可能です。和室に限らず洋風のインテリアにも調和し、採光とデザイン性を兼ね備えた欄間として人気があります。

壁抜き欄間

壁抜き欄間は、壁をくり抜いて設けられるタイプの欄間で、左官仕上げを施したものが多くみられます。くり抜いた部分には、竹や木材を組み込んで模様を描いたり、あえて下地を見せることで趣を出したりすることも可能です。シンプルながら採光や通風の効果があり、空間に軽やかさをもたらします。

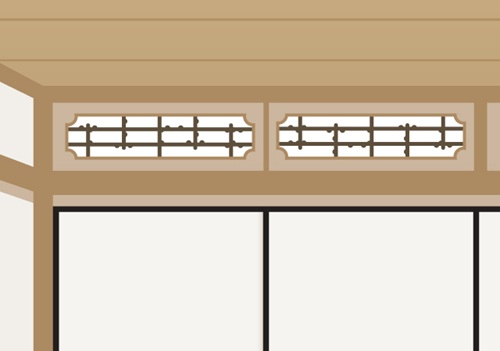

障子欄間

障子欄間は、引き違いの障子や襖と同じ構造で欄間部分に設けられた建具です。和紙を透かして柔らかな自然光を取り込み、和室全体に落ち着きと温もりを与えます。開閉できるタイプもあり、通風を自由に調整できるのが特徴です。夏は風通しをよくし、冬は閉じて保温性を高めるなど、季節に応じて使い分けられます。また、和紙の代わりに布生地を張るなどのアレンジもでき、和室より個性的に演出できるでしょう。

欄間のメリット

欄間は、採光や通風といった実用性に加え、室内をうつくしく演出する装飾的効果も兼ね備えています。和の趣を感じさせるのはもちろん、現代建築にも調和しやすく、空間を広く見せる工夫として活用されています。欄間を採用する主なメリットを解説します。

おしゃれな空間になる

欄間は装飾性が高く、一つ設けるだけで部屋全体に趣と上品さを与えるでしょう。彫刻や組子細工、ガラスなど多彩な意匠は和室の格を高めると同時に、現代住宅でも和モダンな雰囲気を演出します。また、隣室とゆるやかにつながることで、おしゃれな空間をつくり出します。

光を採りこみやすい

欄間は周囲の光を取り込む構造なので、日中だけでなく夜間でも隣室の明かりが届きます。特に、窓を設けにくい和室や納戸などでも、天井近くの欄間から自然光を採り入れることで、室内を明るく保てるでしょう。照明使用を抑え、省エネと快適な住空間づくりにもつながります。さらに、欄間を通して生まれる陰影は、絵柄や細工によって異なる趣を楽しめるのも魅力です。

風通しがよくなる

欄間のような部屋の上部に設けられた開口部があると、空気が滞らず循環しやすくなります。特に夏場は、熱気を上に逃がして涼しい風を取り込めるので、自然な空調効果を発揮します。そのため、エアコンの使用を減らせるでしょう。さらに、通気性が確保されることで湿気がこもりにくく、カビや結露の防止にも効果的です。

部屋が広く感じられる

開口部としての欄間は、空間に奥行きを生み出し、視線を自然に上へと導きます。そのため、部屋を広く見せる効果があります。特に、天井の低い部屋では、欄間を設けることで圧迫感が軽減されるでしょう。さらに、隣室との間に取り入れると、仕切られた空間に連続性が生まれます。狭い部屋にも効果があり、居心地のよい空間づくりに役立ちます。

欄間のデメリット

趣のある空間を演出できる欄間ですが、費用や維持管理、防音性などには注意が必要です。設置前にはメリットとデメリットを比較し、住まいに合うかどうか十分に検討してください。ここで、欄間の主なデメリットを解説します。

費用が高くなる

欄間は職人の高度な技術によってつくられるため、シンプルなデザインでも一定の費用がかかります。特に、彫刻や組子細工など凝った装飾が施されたものは、制作に時間と手間が必要なため高額になりやすいでしょう。また、設置費用だけでなく、木材の保護といった定期的なメンテナンスにもコストが必要です。

ほこりがたまりやすい

天井近くの高所に設けられる欄間は、日常的な掃除がむずかしく、どうしてもほこりが溜まりやすい場所です。彫刻欄間や組子欄間のように複雑な細工が施されたものは、細部にほこりが入り込みやすく掃除の負担が増えることも。放置をすると、見た目のうつくしさが損なわれるだけでなく、アレルギーの原因になることもあります。

防音性・遮音性が低い

採光や通風を目的とした欄間は、構造が薄く、音を遮る効果はほとんどありません。透かし彫りや障子、ガラスなどは音を通しやすく、隣室の会話や生活音が筒抜けになってしまいます。和室中心の生活では問題にならなかったことも、プライバシーを重視する現代住宅では大きなデメリットです。そのため、防音性が求められる寝室や書斎などには不向きといえます。

気密性が低い

美しい意匠が魅力の欄間ですが、構造的に気密性が低く、断熱性も確保できません。冬場は暖房効率が下がり、夏場は冷気が逃げやすいため、空調の効きに影響が出る場合があります。さらに、防音性の低さも相まって、現代の快適性を重視した住宅では不便に感じられるかもしれません。そのため、デザイン性を評価しつつも、実用性を優先して欄間を塞いでしまうケースもあるでしょう。

防犯性が低い

玄関や窓にガラス欄間などを設置する場合、防犯性が気になるでしょう。また、外部からの視線を遮りにくい構造の場合、室内の様子が見られてしまうリスクも考えられるでしょう。玄関のような高い防犯性が必要な場所には強化ガラスや防犯フィルムなどを併用したり、外から室内の様子をわかりにくくするためにすりガラスを取り入れることをおすすめします。

欄間を取り付けるのに必要な費用

欄間の費用は、種類やデザイン、材質によって大きく変わります。既製品であれば1枚あたり2万円~5万円程度、高級品や特殊サイズでは10万円以上になることもあるでしょう。また、オーダーメイドの場合、シンプルなもので5万円~10万円、複雑な意匠や高級木材を用いた場合は、30万円を超えるケースもあります。修理や障子紙の張り替えであれば5,000円~1万5,000円前後、枠の補修をともなう場合は1万5,000円~3万円が目安です。

欄間を取り入れた建築実例

欄間は伝統的な意匠でありながら、現代住宅にも調和する建築要素です。古い住宅から受け継いだ欄間を再利用したり、モダンな空間にアクセントとして取り入れたりすることで、家族の思い出や歴史をつなぎつつ、新たな暮らしにも個性と深みをもたらします。ここでは、欄間を取り入れた住宅の実例を紹介します。

伝統と新しさが調和する空間

無垢材と漆喰の質感、そして旧宅から受け継いだ欄間が調和し、現代的な空間に温もりがもたらされています。吹き抜けのLDKには太い梁が存在感を放ち、床や造作には自然素材がふんだんに使用されているのも特徴です。隣接する和室では、畳の香りに包まれながら談笑でき、欄間の趣が空間全体を格調高く演出します。さらに、太陽熱利用の床暖房を採用し、自然のぬくもりが家族をやさしく包み込む、快適な住まいが実現しました。

前の住まいから移した思い出深い欄間

リビングの一角に設けられた仏間には、解体した旧宅から大切に移設した欄間が用いられています。かつて、おじいさまが建てた住まいの一部を新居に組み込むことで、家族の思い出や歴史が日々の暮らしに息づいています。現代的な空間に馴染むよう設えられた欄間は、単なる建具以上の意味を持ち、世代を超えて受け継がれる象徴となっています。新しい住まいであっても、家族の絆や記憶を大切にできる空間づくりが叶うでしょう。

シンプルでも部屋のアクセントになる欄間

明るい光が差し込む客間には、シンプルなデザインの欄間が設けられています。洋間風の床材と調和しつつも、欄間が加わることで空間に和の趣がプラスされ、落ち着いた雰囲気を演出しています。リフォームならではの工夫として、床の間や仏間、書院といった要素を現代的に取り込み、和モダンな印象を実現しました。過度な装飾ではなく、シンプルな欄間を用いることで、部屋全体に上品なアクセントを添えています。

150年の歴史を伝える欄間

築150年を超える古民家に残された欄間は、代々の暮らしを見守ってきた象徴です。開口部が限られ、暗さが課題だった住まいに、光庭や吹き抜けを設けることで現代的な快適さを確保しました。

一方で、既存の欄間はそのまま活かされ、歴史を物語る存在として空間に趣を添えています。ガラス瓦から差し込む光が欄間を透かし、和室や客間へとやさしく広がっています。まさに、伝統の重みと新たな暮らしやすさを同時に実現。古民家ならではの魅力を引き立てています。

親子二代で大切に住み継ぐ家の欄間

代々受け継がれてきた欄間を活かした和室は、親から子へと住み継がれる家の象徴です。繊細な木細工が施された欄間が空間に趣を添え、畳や木材の温もりと調和して心安らぐ雰囲気を演出します。広縁から差し込む柔らかな光が、和室全体を明るく照らし、四季の移ろいを感じながら暮らせる空間に。日常のなかに家族の記憶と歴史が息づき、住人に安心感と誇りを与える特別な場所になっています。

まとめ

欄間とは、採光や通風を確保しつつ空間をうつくしく彩る、日本建築ならではの伝統的な建具です。彫刻欄間や組子欄間、ガラス欄間など多彩な種類があり、和室に格調を与えるだけでなく、現代住宅でも和モダンな雰囲気を演出します。一方で、防音性や気密性の低さ、費用面の課題もあるため導入には検討が必要です。メリットとデメリットを十分に理解し、住まいに合うかどうか検討しましょう。

注文住宅を建てる