全館空調はやめたほうがいい?デメリットは?電気代や床暖房との比較を徹底解説

記事の目次

そもそも全館空調とは?

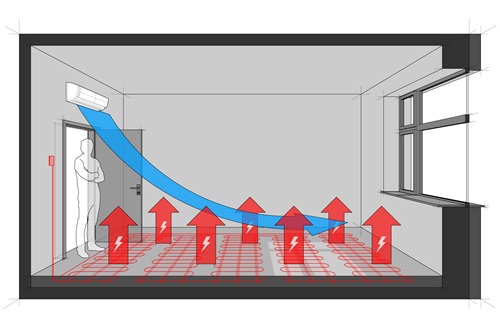

全館空調とは、1台または複数台の空調機を用いて、家全体を24時間365日快適な温度を保つ空調システムです。部屋ごとに冷暖房をおこなうエアコンとは異なり、廊下や洗面所、トイレ、浴室などにも均一に空気が循環するため、家全体で温度差の少ない環境が整います。主な方式は、天井から風を送る「天井吹き出し型」、床下から温風や冷風を送る「床下冷暖房型」、輻射熱を利用する「壁パネル型」などです。どの方式にするかは、住宅の構造や暮らし方に合わせて選べます。近年、高気密や高断熱住宅との組み合わせで、効率よく導入するケースが増えています。

【デメリット】全館空調はやめたほうがいいと言われる理由

全館空調は快適性の高さが魅力ですが、実際に導入した方のなかには「やめておけばよかった」と感じるケースもあります。その多くは、初期費用や電気代の高さ、使い勝手の問題などが理由です。ここで、全館空調を検討する前に知っておきたい主なデメリットを解説します。

導入コストが100~300万円ほどかかる

全館空調の導入には、一般的に100~300万円ほど初期費用がかかります。これは、壁掛けエアコンやストーブと比較すると高額です。ただし、実際の費用は冷暖房方式やメーカー、住宅の規模によっても異なります。

また、ダクト配管や制御システムが複雑なほど高くなる傾向があります。さらに、全館空調の性能を最大限に発揮するためには、高気密や高断熱の住宅仕様が求められ、建築費用も上がります。導入を検討する際には、本体価格だけでなく、設計や建築面での追加コストも含めて、総合的な見積もりが重要です。

電気代が高い

全館空調は24時間稼働が基本なため、電気代は一般的な個別エアコンより高くなる傾向があります。35坪の高気密、高断熱住宅の場合、年間の電気代は約12~18万円、月平均で約1~1.5万円です。ただし、真夏や真冬は月2万円を超える場合もあります。

| 時期 | 月額電気代の目安 |

|---|---|

| 春・秋 | 約8,000~15,000円 |

| 夏・冬 | 約15,000~25,000円 |

電気代を抑えるためには、設定温度の調整や太陽光発電との併用、高効率機器の導入が有効です。住宅性能や地域差にも大きく左右されるため、事前のシミュレーションが重要になります。

メンテナンス費用が高い

全館空調は快適性に優れる一方、定期的なメンテナンスが欠かせません。たとえば、フィルター交換は年1~2回で5,000~15,000円、ダクト清掃は5~10年ごとに3~10万円が相場です。さらに、機器本体の点検や修理費、10年ごとの更新費用もかかります。故障時には家全体の空調が止まるため、定期点検を契約しておくと安心です。

故障すると生活に支障をきたす

全館空調は一つのシステムで家全体を管理するため、故障するとすべての部屋で冷暖房が使えなくなります。夏場や冬場に停止すれば、室温調整ができず体調への影響も懸念されます。一般的なエアコンであれば、故障した部屋以外に避難できるでしょう、しかし、全館空調ではそれができません。さらに、部品の取り寄せや専門業者による対応が必要となり、修理までに数日~数週間かかるケースもあります。万が一のトラブルに備えて、簡易的な冷暖房機器を用意しておくと安心です。

温度調節が難しい

全館空調は家全体を一定の温度で快適に保つのが得意ですが。その反面、部屋ごとの細かい温度調節が難しいという課題があります。エアコンのように、その場で温度や風量を調整することはできません。体感温度の違いに対応しづらいデメリットがあります。また、部分的に強く冷やしたり、暖めたりすることが難しく、すぐに室温を変えたい方にはやや不向きでしょう。最近は部屋ごとに温度を変えられる機種も登場していますが、導入コストが高くなります。

空気が乾燥する

全館空調を導入した場合、冬場に空気が乾燥しやすくなります。燃焼式暖房のように水蒸気を発生させないため室内の湿度が下がりやすく、喉の乾燥や肌荒れ、ウイルスの活性化など健康への影響も懸念されます。40~60%といった快適な湿度を保つためには、加湿器の併用が不可欠です。近年は加湿機能付きの全館空調も登場しており、乾燥対策を重視する場合にはそのようなモデルの導入を検討するとよいでしょう。

カビが発生しやすくなる

全館空調の住宅は高気密や高断熱であることが多く、湿度管理を誤るとカビが発生しやすくなります。特に、冬場に加湿器を多用しすぎると湿気がこもり、窓周りや壁内部に結露が生じてカビの温床になるケースがあります。また、気密性が高い家では、換気が不十分になると空気がよどみ、カビやダニが発生しやすい環境になります。全館空調には、24時間換気機能が備わっている場合もありますが、それでも加湿のし過ぎは注意が必要です。適切な湿度管理と計画的な喚起を心がけ、常に湿度を40~60%を目安に維持することが、快適な住環境を保つポイントです。

部屋ごとに温度調整ができない

全館空調は家全体を一定の温度に保つ設定のため、一般的なシステムでは部屋ごとの細かな温度調整ができません。家族それぞれの快適な室温に合わせることが難しく、妥協が必要となるでしょう。最近では、部屋ごとに温度を個別設定できる高機能モデルも登場しています。しかし、その分だけ設備費用が上がり、導入コストは通常の全館空調に比べて数十万円高くなるケースもあるでしょう。個別空調と同等の柔軟性を求める場合は、機能性と予算のバランスにおける慎重な検討が必要です。

足元が冷えがち

全館空調は家全体を均一に暖めますが、天井吹き出し型の場合は暖かい空気が上にたまりやすく、足元が冷えがちになります。冷え性の方には、不快に感じることもあるでしょう。床下冷暖房型の採用や床暖房との併用など、足元の冷え対策を検討すると安心です。

リフォームや間取り変更がしづらい

全館空調はダクトを天井や壁に通す構造上、間取りや天井高に制約が生じやすく、リフォームや間取り変更がしづらいというデメリットがあります。変更時にはダクトの移設や再設計が必要となり、工事費が高額になるケースも少なくありません。

このように、全館空調はライフスタイルや住宅条件によって、不便さを感じるケースがあります。導入後に後悔しないためには、デメリットにも目を向け、自分たちに合った空調システムを見極めましょう。

全館空調のメリット

ここまで全館空調のデメリットを解説しましたが、もちろん多くの魅力もあります。主なメリットを4つ説明します。

家中どこでも快適な温度を保てる

全館空調の大きな魅力は、家中どこでも快適な温度を保てることです。リビングや寝室だけでなく、廊下や洗面所、トイレ、玄関にまで空調が効くため、部屋の温度差がありません。そのため、ヒートショックや室内熱中症のリスクも軽減されます。寒い朝に洗面所で震えたり、暑い2階に上がるのが億劫になったりという悩みから解放されるでしょう。

家全体の温度管理が自動化できる

全館空調は、24時間自動運転が基本であり、部屋ごとに冷暖房のオンオフをする必要がありません。家全体の温度を自動で調整してくれるため、常に快適な環境を保てます。操作の手間が少なく、省エネ効果も期待できる便利なシステムです。

空気の質が向上する

全館空調は、高性能フィルターにより花粉やPM2.5、ホコリを除去し、家全体に清潔な空気を循環させます。空気清浄機を別途用意しなくても、常に快適で衛生的な室内環境を保てるのが大きなメリットです。

冷暖房機器が不要になる

全館空調を導入すれば、エアコンやストーブなどの季節家電が不要になり、室内がすっきりと整います。壁に機器が出ないので、デザイン性も向上しインテリアの自由度も高まるでしょう。

全館空調とエアコン、床暖房、どれがいい?

暖房設備を選ぶ際には全館空調と床暖房、エアコンのうち、どれが自分の家に適しているのか悩む方も多いでしょう。特に、初期費用と月々の光熱費は大きな判断材料になります。ここでは、それぞれの特徴や導入コストを比較しながら、ライフスタイルや家の広さに応じた選び方のポイントを解説します。

床暖房の特徴、メリット・デメリット

床暖房とは、床下に設置した熱源からの熱で床面を暖め、そこから部屋全体をじんわりと暖める暖房設備です。足元から自然に熱が伝わるため、空間をムラなく快適な温度に保てます。風を使わないためホコリが舞いにくく、エアコンやストーブに比べて空間が乾燥しにくいのがメリットです。やさしく包み込むような暖かさで、近年では注文住宅を中心に人気が高まっています。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

・足元から部屋全体が均一に暖まる

・心地よい暖かさ

・風がなく乾燥しにくい

・掃除や片付けの必要がない

|

・初期費用がかかる

・光熱費が他の暖房機器と比べて高め

・暖まるまで時間がかかる

・低温やけどのリスクがある

・床材の選択肢が限られる

・メンテナンスが必要

・故障した場合修理が大変

|

エアコンの特徴、メリット・デメリット

エアコンは冷暖房の両方に対応できるため、季節を問わず一年中使える便利な空調機器です。室内の空気を循環させながら温度調整をおこなうため、部屋全体を効率よく暖めたり冷やしたりできます。また、除湿機能を備えている機種も多く、湿度管理にも対応可能です。設置場所を取らず安全性が高いため、小さな子どもやペットがいる家庭でも安心して使用できます。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

・一台で冷暖房や除湿に対応できる

・部屋全体を効率よく温度調節ができる

・安全性が高く、小さな子どもやペットのいる家庭でも安心

|

・設置には専門工事が必要で、手間と費用がかかる

・本体価格が高く、初期費用が割高になる

・風による乾燥やカビの影響で、体調を崩すリスクがある

|

全館空調、床暖房、エアコンには、それぞれに特徴やメリット、デメリットがあります。初期費用や光熱費だけでなく、家族構成や在宅時間、快適性へのこだわりも選定のポイントです。各設備の特性を理解したうえでライフスタイルに合った空調システムを選べば、快適な住まいづくりにつながります。

全館空調で後悔しないための対策

全館空調は快適性に優れた設備ですが、導入後に「思っていたのと違う」と後悔するケースも少なくありません。失敗を防ぐためには、導入前の準備や確認が重要です。ここでは、全館空調で後悔しないための対策を解説します。

見積もりを取得しコストを把握する

全館空調の導入の際は、本体価格だけでなく、電気代やメンテナンス費用といったランニングコストまでを含めた総合的な見積もりを取りましょう。例えば、フィルターの交換や清掃、定期点検、10〜15年後の機器入れ替え費用なども想定しておく必要があります。また、使用状況や住宅性能によって電気代も変動するため、月々の目安も事前にシミュレーションしておくと安心です。全館空調は快適性と健康面のメリットが大きい設備だからこそ、導入前のコストの把握が後悔を防ぐポイントとなります。

メンテナンス計画を事前に立てる

全館空調は定期的なメンテナンスを怠ると機器の故障だけでなく、ダクト内にホコリやカビが蓄積し、健康被害や高額な修理費用につながる恐れがあります。特に、ダクト内の湿気や汚れを放置するとカビの繁殖が進み、清掃や交換に数万円〜数十万円の費用がかかるかもしれません。さらに、故障が発生すれば冷暖房が全停止し、生活に大きな支障をきたします。こうした事態を防ぐためにも、定期点検やフィルター交換を含めたメンテナンス計画を事前に立てておくことが重要です。メーカーによっては保守契約や長期保証プランも用意されているため、導入時に確認し、必要に応じて加入を検討しましょう。

高気密・高断熱住宅にして電気代を節約する

全館空調の性能を最大限に引き出して電気代を節約するには、高気密、高断熱の住宅とセットで考えましょう。断熱性の低い家では外気の影響を受けやすく、空調効率が悪くなり電力消費が増える原因になります。一方、高気密、高断熱住宅では冷暖房のエネルギーを無駄なく活用でき、設定温度を控えめにしても快適な室温が維持しやすくなります。また、タイマー設定やゾーンごとの制御機能の活用により、必要な場所だけ効率的に空調の稼働が可能です。初期投資はやや高めになりますが、長期的には電気代の節約や快適性の向上につながるため、全館空調の導入とあわせて検討しておくとよいでしょう。

自分に合った性能を選ぶ

全館空調には、フロアごとに温度調整できるタイプや、加湿機能や換気機能を備えたモデルなど、さまざまな種類があります。生活スタイルや住環境に合わせて、必要な機能を備えたシステムを選ぶことが後悔しないためのポイントです。

まとめ

全館空調は家全体を快適な温度に保ち、空気の質も高めてくれる便利なシステムです。しかし、初期費用や電気代の高さ、メンテナンスの手間などのデメリットも多く、後悔するケースもあります。エアコンや床暖房との違いを理解し、ライフスタイルに合った空調設備の選定が重要です。導入前には、費用や性能、住まいの条件を十分にシミュレーションしておきましょう。

注文住宅を建てる