コロナ禍で増えた地方への移住検討者

現在、東京圏に住んでいる方の中には、地方への移住に興味を持っている方も少なくないと思います。しかし、実際に移住を検討してみると、移住先をどうやって決めればいいのか、引越ししてもうまくやっていけるのだろうか…と、不安になりますよね。そこで、全国45道府県の地域情報を揃え、地方移住や田舎暮らしをしたい人をサポートする「認定NPO法人ふるさと回帰支援センター」の理事長・高橋公氏に地方移住についてお話を伺いました。

―― この1年コロナ禍で地方移住を検討している人が増えたと聞きますが、コロナ禍前に比べてどのように変わりましたか?

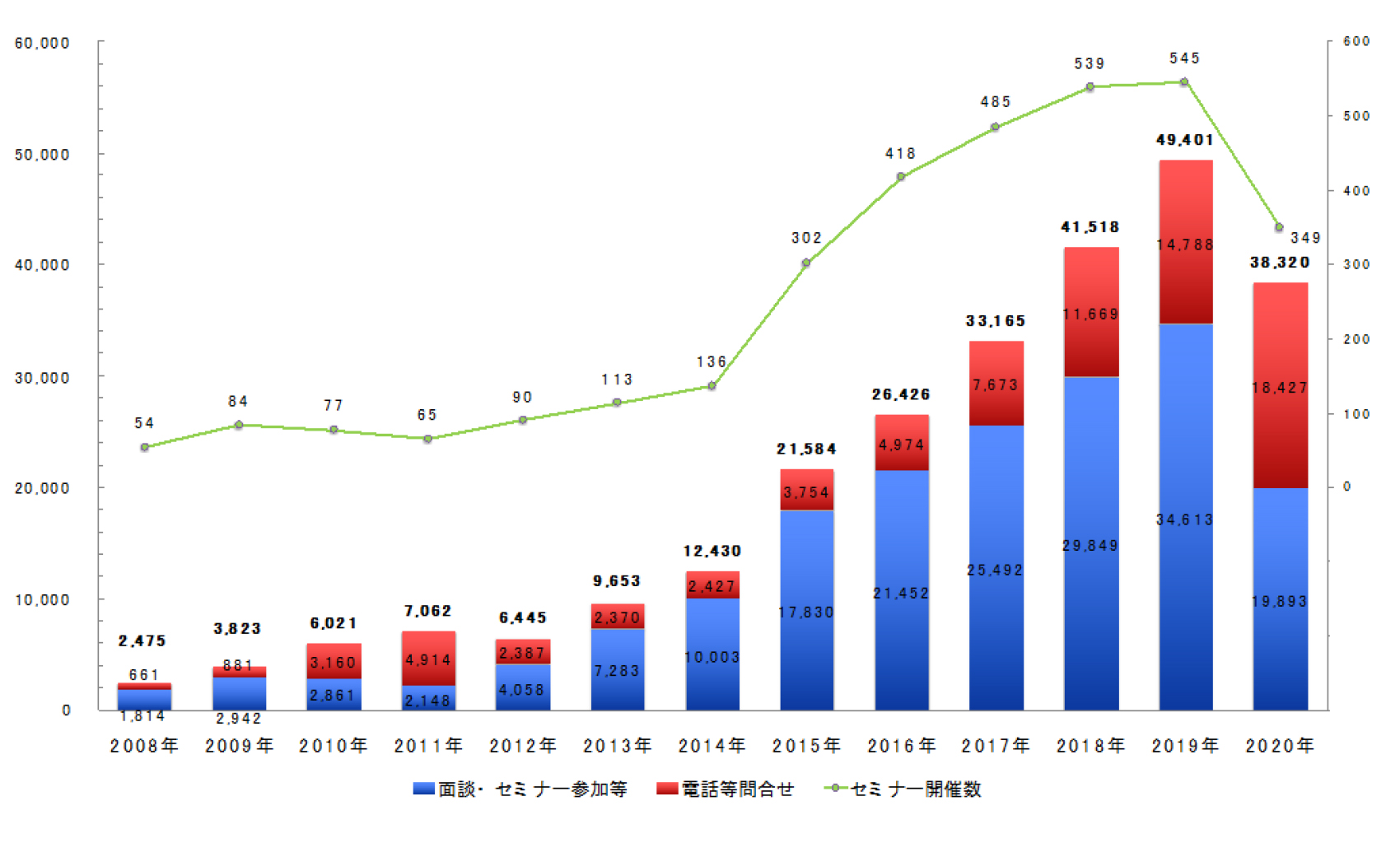

高橋公氏(以下、高橋):2020年の相談・問い合わせ件数は、38,320件でした。前年比で約22%減っているのですが、2020年は緊急事態宣言が発令されていた間、当センターは休館していました。その間は面談やセミナーは中止していましたから、数字で見ると減りはしましたが相談者の移住に対する本気度は以前に比べ、増しているように感じています。 3密を避ける観点から都心から少し離れた近郊への移住を検討している人たちが増え、茨城・栃木・群馬・山梨・静岡・神奈川などは以前に比べ相談も多くなった印象です。

相談・問い合わせ数推移(東京2008~2020:暦年)

―― 地方移住の相談に来る方たちはどのような方が多いですか?

高橋:10年前までは、60~70代のシニア層の相談が多かったのですが、2014年に政府による「地方創生」への取り組みがスタートしてからは30~40代の相談が増えました。

単身者よりもファミリーが多く、地方都市での就業を目的とした引越しがほとんどです。地方の企業に就業することが多いですが、農業や林業、漁業などの第一次産業に転職する方は2割くらいです。

―― テレワークが普及し、地方へ移住しても仕事を継続することも可能となりましたが、テレワークでの相談者は増えていますか?

高橋:テレワークが可能な仕事は限られていますので、まだ増えたという認識はありませんが、相談員に聞くところ、山梨や静岡、群馬などはちょこちょこと相談が寄せられてきているようです。

高崎や水戸などは、東京まで新幹線で1時間~1時間半程で通える距離ですし、都内に比べて2~3割安い家賃で広い間取りに住めるのですから、テレワークで書斎が欲しいと考えている人にとっては魅力を感じるでしょうね。

自治体によっては東京までの交通費を何割か援助してくれたり、テレワークとして使えるカフェや会議室を提供してくれるところもあるので、今後はテレワークによる地方移住も増えていくのではないでしょうか。

―― 地方移住と聞くと以前は、家業を継ぐなどの理由でUターンが多いイメージでしたが、昨今は、ゆかりのない土地でIターンする方が多いのでしょうか?

高橋:2008年のリーマンショック以来、若者たちの雇用環境の問題点などもあり地方での仕事の相談が増えましたね。

10年以上前に地方へ移住して農業を始め真面目に取り組んできた人たちは、今農業ビジネスで成功しています。当センターのホームページをはじめ、移住関係の雑誌などでも取り上げられているので、それを見た若い世代の人たちが「私もこういう生活を送ってみたい」ということで相談に来ています。

今は多様化の時代ですし、バブル期の恩恵を受けた団塊世代とは違って若者世代は今までたくさん苦労をしてきたので、うまく対応していけるんだと思います。農業も漁業も機械化やIT化が進んでいますから、昔に比べて初心者でも始めやすくなっています。

昨今は新型コロナウイルスの影響で、家族と過ごす時間も増えました。家族との暮らしに何が一番必要なのかを考え直している人も増えたようです。自然豊かな環境でのんびり暮らしたいという方々も相談に来るようになりました。

―― 地方に引越しをする際、どのような物件を探せばよいでしょうか?

高橋:移住してもその土地でうまくやっていけるのかわかりません。まずは賃貸物件を借りて2~3年そこで暮らしてみてから物件を購入するようにとアドバイスをしています。僕はいつも言っているのですが、憧れだけでは移住はできません。現地に何度も足を運んで情報を得てからその土地での暮らしをシミュレーションしてみないと移住はうまくいきません。