マイホームはいつ買う?

消費税増税のメリット、デメリット

2019年10月に消費税8%から10%への引き上げが予定されています。住宅購入を検討している人にとっては、負担がどのぐらい増えるのか気になるところです。住宅取得のタイミングはいつ?抑えるべきポイントは?経過措置や消費税増税の支援制度はあるの?不動産コンサルタントの岡本郁雄氏に、消費税との賢い付き合い方を聞きました。

第4回 「次世代住宅ポイント制度」が創設!

2019年4月1日、経過措置が終了し2019年10月1日以降の引渡しになる新築住宅の消費税率が10%になりました。2019年10月1日以降は、未完成物件以外の住宅も消費税10%になります。消費税率増税の影響を抑えるため様々な支援策が設けられています。

-

住宅ローン減税・・・控除期間が3年延長

⇒※住宅ローン減税については「第2回『住宅ローン控除』を上手く活用しよう」で詳しくご紹介しています。

- すまい給付金・・・給付額が最大50万円に

-

住宅資金贈与の非課税枠・・・贈与税非課税枠は最大3,000万円に拡大

⇒※すまい給付金、住宅資金贈与の非課税枠については「第3回『すまい給付金』と『住宅資金贈与の非課税枠』に注目!」で詳しくご紹介しています。

さらに、上記の消費税増税支援策に加えて「次世代住宅ポイント制度」が創設されました。

「次世代住宅ポイント制度」とは?

「次世代住宅ポイント制度」とは、消費税率10%で一定の性能を有する住宅を取得する人に対して、様々な商品等と交換できるポイントを発行する制度です。1ポイント1円相当で、良質な住宅ストックの形成に役立つ住宅投資の喚起をはかり新築住宅の購入やリフォームに利用できます。

「次世代住宅ポイント制度」の対象となるのは、消費税率10%が適用される「環境」、「安全・安心」、「健康長寿・高齢者対応」、「子育て支援、働き方改革」に役立つ住宅の新築・リフォームです。新築については所有者が自ら居住する住宅が対象となり、借家は対象外です。リフォームに関しては、要件を満たせば全ての住宅が対象となります。

「次世代住宅ポイント制度」の対象となる住宅のタイプと期間は?

≪新築住宅≫

1.注文住宅の新築

所有者となる方が、発注(請負工事契約)するもの

2019年4月~2020年3月に請負契約・着工※し、2019年10月以降に引渡しをうけるもの

2.新築分譲住宅の購入

販売会社等が発注し、居住者となる方が購入する新築住宅

2018年12月21日~2020年3月に請負契約・着工し、かつ売買契約を締結し、2019年10月以降に引渡しをうけるもの

3.新築分譲住宅の購入(完成済み購入タイプ)

販売会社等が発注し、居住者となる方が購入する新築住宅(完成済※のもの)

2018年12月20日までに完成済みの新築住宅であって、2018年12月21日以降、完成から1年以内に売買契約を締結し、2019年10月以降に引渡しをうけるもの

≪リフォーム≫

4.リフォーム

所有者等が施工者に工事発注(工事請負契約)して実施するリフォーム

2019年4月~2020年3月 に請負契約・着工※し、2019年10月以降に引渡しをうけるもの

※2018年12月21日~2019年3月に請負契約を締結するものでも、着工が2019月10月~2020年3月のものは特例的に対象とする

- 不動産コンサルタントのワンポイント

-

消費税10%の新築住宅・リフォームが対象となる!

「次世代住宅ポイント制度」を大いに活用しよう

マイホームを探す

まずは、「次世代住宅ポイント制度」対象住宅の性能要件を確認!

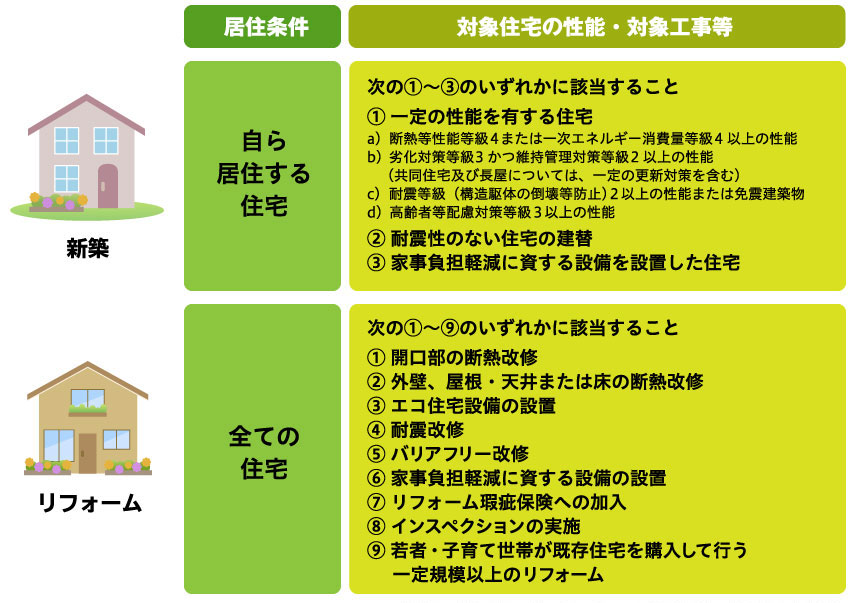

リフォームの場合は全ての住宅に適用されますが、新築の場合は自ら居住する住宅であることが必要になります。その他、対象住宅の性能や対象工事等の要件がありますので、下の表で確認しましょう。

対象住宅の性能・対象工事等の内容に応じてその性能を証明する書類が必要になります。

魅力的な発行ポイント数に注目

新築+性能の高い住宅にはポイント加算も!

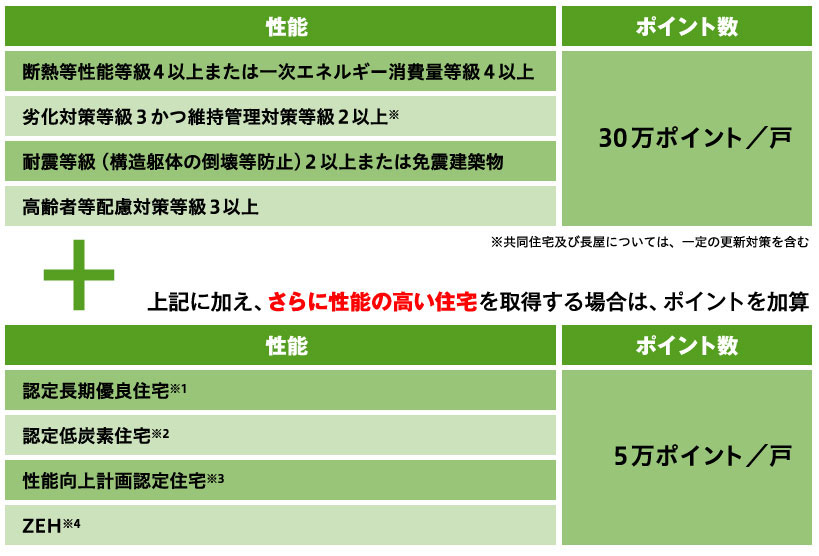

①一定の性能を有する住宅には、30万ポイント/戸または35万ポイント/戸発行します。

- ※1認定長期優良住宅 …… 長期優良住宅認定制度の条件をクリアして認定を受けている住宅

- ※2認定低炭素住宅 …… 二酸化炭素の排出の抑制に資する認定を受けた住宅

- ※3性能向上計画認定住宅 …… 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた住宅

- ※4ZEH(ゼッチ) …… 消費エネルギーを創るエネルギーでまかなう住宅で認定を受けたもの

②耐震性の無い住宅の建替えは、耐震性の無い住宅を除却する者が行う注文住宅の新築、又は分譲住宅の購入に対して15万ポイント/戸発行します。条件は以下の通りです。

・除却する耐震性を有しない住宅は、旧耐震基準で建築された住宅であること

・除却工事の発注者と新築住宅の所有者(ポイント発行申請者)が同一であること

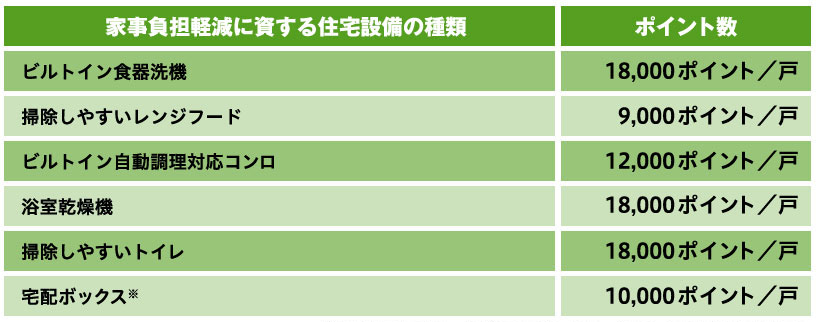

③家事負担を軽減する設備を設置した住宅は、設備の種類に応じてポイント数を設定。表に掲げる住宅設備について、その設置台数によらず、設置を行った設備の種類に応じたポイント数の合計を発行します。

※各住戸専用のもので、他の住戸用のボックスと一体となっていないものに限ります

※1申請当たり2万ポイント未満の場合はポイントが申請できません。

- 不動産コンサルタントのワンポイント

-

新築は、自らが住むことが条件、リフォームは全ての住宅が対象。

ビルトイン食器洗浄機など家事負担の軽減につながる設備の設置でも利用可能!

マイホームを探す

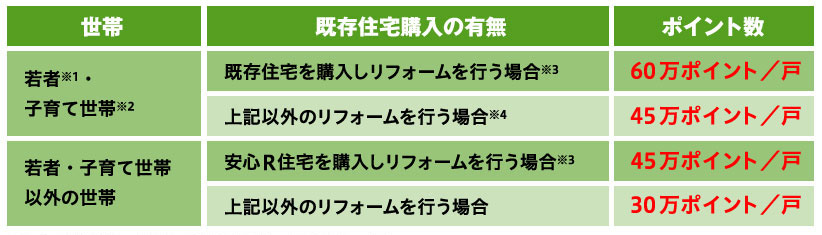

リフォームの場合は若者世帯が有利です

下図が示すように、リフォームの場合は若者世帯・子育て世代にとって嬉しい要件が提示されています。新築は無理でも、リフォームなら可能という若者世帯は少なくありません。「次世代住宅ポイント制度」は、快適な暮らしの実現を後押しする制度と言えるでしょう。他にも、耐震改修やバリアフリー改修など工事内容に応じてポイント設定。リフォーム瑕疵保険への加入、インスペクションの実施にもポイントが付与されます。上記については、自ら居住することを目的に購入した既存住宅であること、売買契約締結後3ヶ月以内にリフォーム工事の請負契約を締結すると、ポイント数が2倍になる既存住宅購入加算があります。また、若者・子育て世帯が既存住宅を購入して行う一定規模以上のリフォームには10万ポイントが付与されます。

※1申請当たり2万ポイント未満の場合はポイントが申請できません。

≪発行ポイントの上限≫

- ※1若者世帯とは、2018年12月21日時点で40歳未満の世帯。

- ※2子育て世帯とは、2018年12月21日時点で18歳未満の子を有する世帯、又は申請時点で18歳未満の子を有する世帯。

- ※3自ら居住することを目的に購入した住宅について、売買契約締結後3ヵ月以内にリフォーム工事の請負契約を締結する場合に限る。

安心R住宅とは耐震性があり、インスペクション(建物状況調査等)が行われ、リフォーム済みもしくはリフォーム提案が付いている既存住宅 - ※4自ら居住する住宅でリフォーム工事を行う場合に限る。

各ポイント数など詳細は、「次世代住宅ポイント制度」のホームページを参照ください。

▼国土交通省「次世代住宅ポイント制度」ホームページ

https://www.jisedai-points.jp/user/reform/- 不動産コンサルタントのワンポイント

-

新築購入は、どんな住宅を買うかでポイント数が異なる。

リフォームは、若者・子育て世代は上限が拡大!

ポイントで交換できる商品等と申請手続き

発行されたポイントは、以下のような商品等と交換が可能になる予定です。

- ①省エネ・環境配慮に優れた商品

- ②防災関連商品

- ③健康関連商品

- ④家事負担軽減に資する商品

- ⑤子育て関連商品

- ⑥地域振興に資する商品

≪申請手続き≫

※次世代住宅ポイント発行申請は、原則、対象住宅の所有者となる方等が行いますが、建築工事の請負事業者や分譲事業者が代理で行うことも可能。売買契約締結後(所有者決定後)にポイント発行申請が可能になります。予約申請を行った場合、分譲事業者による代理申請が必要となります。工事完了前のポイント発行申請の場合は、工事完了後に完了報告が必要です。申請開始時期は、2019年6月3日(予定)となっておりポイント発行申請、ポイント商品申込には期限があります。予算枠の状況によって締切りになります。

ポイント申請に関する詳細は、「次世代住宅ポイント制度」のホームページを参照ください。

▼国土交通省「次世代住宅ポイント制度」ホームページ

https://www.jisedai-points.jp/user/procedure/- 不動産コンサルタントのワンポイント

-

ポイント交換は、防災、健康、子育て関連商品と幅広い!

申請手続きは事前に申請タイプとタイミングをよく確認しましょう。

さまざまな施策で魅力的な2019年の住まいの購入環境。

この機を活かして理想のマイホームを見つけてください。

不動産コンサルタント プロフィール

- 岡本郁雄(おかもといくお)

- ファイナンシャルプランナーCFP®、中小企業診断士、宅地建物取引士。不動産領域のコンサルタントとして、マーケティング業務、コンサルティング業務、住まいの選び方などに関する講演や執筆、メディア出演など幅広く活躍中。延べ3,000件超のマンションのモデルルームや現地を見学するなど不動産市場の動向に詳しい。神戸大学工学部卒。岡山県倉敷市生まれ。

※国土交通省「次世代住宅ポイント制度」のホームページ

https://www.jisedai-points.jp/マイホームを探す

他の記事を読む

-

- 第3回

- 「すまい給付金」と「住宅資金贈与の非課税枠」に注目!

-

- 第4回

- 「次世代住宅ポイント制度」が創設!