引越しの時、冷蔵庫の中身はどうする?準備のタイミングと運び方を解説!

記事の目次

引越しの時に冷蔵庫の中身はそのまま運んでもらえる?

引越しで冷蔵庫を運び出す際には、必ず中身は空にしなければなりません。運搬にともなって電源を切ってしまうので、食品保存の安全性は保証できませんし、場合によっては輸送時に扉が開いて中身が飛び出す危険性もあるためです。なかには生鮮食品を運搬しない規定を設けている引越し会社もあります。では実際に冷蔵庫を運んでもらうために、気を付けておきたいポイントや事前準備の方法など詳しく見ていきましょう。

そのままはNG!生鮮食品は運べない

多くの引越し会社では、冷蔵庫の中身は運べないルールになっており、「冷蔵庫の中に入っている食品の運搬はお断り」としているケースも少なくありません。またトラックの荷台の中は1日の時間帯によって温度が大きく変わりやすく、一般的な引越し用の車両では、生鮮食品は運搬できないのが原則です。

冷蔵保存が必要な食品は、あらかじめ消費または処分しておくか、もし持っていくのであれば自分で手運びするのが基本。保存がきかないものは、引越し会社では運べないと覚えておきましょう。

冷蔵庫の中は引越し前日までに空にする

冷蔵庫を空の状態で運ぶには、1~2週間前から中身を整理して、前日には電源を切って運び出す準備をしておく必要があります。ではここからは、引越し前の段階別に、冷蔵庫を運搬するための準備内容を詳しく解説していきます。

【引越し1~2週間前】冷蔵庫の中身を整理する

まずは冷蔵庫の中身をチェックして、今ある食材の使い方から考えていきましょう。引越しの1~2週間前の段階では、新しい食材はなるべく増やさないのがベスト。できるだけ現状の食材を使った献立で調整しながら、場合によってはスーパーなどのお総菜といった、食べきりの食品も活用した食事にしていきます。また当然ながら冷凍庫も空にしなければならないので、残っている冷凍食品や作り置きなども消費。もし引越しまで1週間程度なら、外食やコンビニ弁当なども検討してみましょう。

また期限切れの調味料や食品などがあれば、どちらにしても使えないので少しずつ処分していきます。ちなみに液体の調味料などは、環境汚染や配管の詰まり防止などの観点から、そのまま下水道に流して捨てることはできません。古紙に染み込ませるなどして、可燃の生ゴミで廃棄するのが基本です。各地域のゴミの分別ルールもしっかりと確認しておきましょう。

【引越し2~3日前】調味料や氷の量を確認する

2~3日で消費できそうなら問題ありませんが、それ以上に食材が残ってしまった場合には、処分するか引越し先まで運ぶ方法を考えておきます。もし氷が残っている時には、使うことがなさそうならシンクに流して捨てます。なお使いきれなかった調味料は、多めに余っているなら引越し先まで持ち出せるように準備しておきましょう。常温保存ができる調味料であれば、他の荷物と同様にダンボールで運べるため、中身が漏れないようにしっかりと梱包して箱詰めします。なかには簡単に食品を運べる、クーラーボックスやクーラーバッグのレンタルをしている引越し会社もあるので、必要があればホームページなどを確認してみましょう。

【引越し前日】冷蔵庫の電源を抜いておく

引越しの前日には電源プラグを抜いて、完全にオフの状態で運搬できるようにしておきます。なお最新式の冷蔵庫では、標準搭載の機能によって必要ないケースも多くありますが、電源を切ることで庫内に溜まった霜を溶かして取り除くことが可能。霜が溶けて発生した水が引越しの運搬で漏れてこないように「水抜き」をしておきます。庫内の水分は、本体の真下・側面・背面に付いている蒸発皿に溜まっていくため、これを取り出して捨てれば水抜きは完了です。詳しい水抜きの方法は、冷蔵庫の取扱説明書やメーカーのホームページで確認できます。ちなみに引越し会社によっては、当日に水抜きにも対応してくれることがあるので、自分で作業するのが不安な時には確認してみましょう。

残っている冷蔵庫の中身はどうする?捨て方・運び方は?

どうしても冷蔵庫の中身が残ってしまいそうな時には、基本は廃棄して処分するか、自分で持ち運ぶかのどちらかです。ではまず冷蔵庫の中身を処分するものと、引越し先まで持ち出せるものの分け方から、簡単に見ていきましょう。

【処分するもの】

- 生もの

- 賞味・消費期限が切れているもの

- 冷凍食品

【持っていけるもの】

- 調味料

- レトルト食品、加工食品

- 野菜

- 飲料

- 缶詰

処分するものと持っていくものの見分け方としては、日持ちするかどうかが基準となります。上記にもあるように、あまり保存がきかない生鮮食品などは人にあげたり、廃棄するのが無難です。冷凍食品も持ち運ぶことはできますが、引越しの距離によっては溶けてしまう可能性が高いためおすすめしません。反対に、野菜などをはじめとした保存期間の比較的長いものは、基本的に持ち運んでもさほど問題はありません。冷蔵庫の中身が残ってしまった時には、まず上記のように仕分けしていきましょう。

残った食材の処分方法

ではここからは廃棄が必要な食材をタイプ別に、それぞれの具体的な処分方法をご紹介していきます。調味料類も、もし冷蔵庫を整理して期限が切れているものがあれば、次のように処分していきましょう。また地域によって、ゴミの分別方法や出せる日には違いがあるので、残った食材を処分する際にはあらかじめ確認しておきます。

生鮮食品の処分方法

生鮮食品は、通常の生ゴミと同じ処分方法で問題ありません。しっかりと水分を切ってから古紙やビニール袋などに包み、なるべくにおいが出ないようにして可燃ゴミで捨てるようにしましょう。

醤油・油などの液体の処分方法

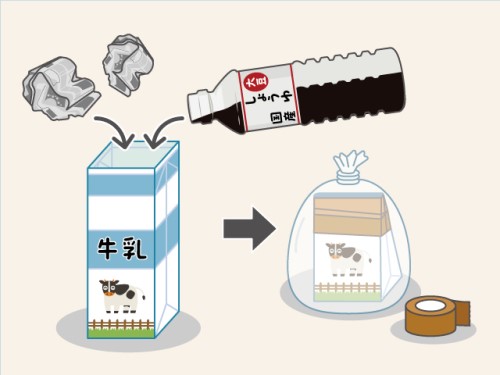

液体系の食材は、そのまま下水道に流すのではなく、新聞紙やチラシなどの古紙やキッチンペーパーに吸わせて可燃ゴミで捨てます。例えば二重にしたビニール袋や紙パックなどに古紙を敷き詰めて、そこに流し込んで染み込ませれば、こぼさずきれいに廃棄できます。そしてビニール袋や紙パックを密閉して、可燃ゴミで出したら完了です。

砂糖・塩などの粉や固形タイプの処分方法

粉や固形の食材も、ビニール袋や紙パックなどにまとめて可燃ゴミで捨てるのがおすすめ。そのままゴミ袋のなかに出してしまうと、万が一穴が開いてしまった時に、周りに飛び散って掃除が大変になるケースも考えられます。密閉できるものに入れてから、他の廃棄物と一緒に可燃ゴミの袋にまとめて捨てるようにしましょう。

マヨネーズ・ケチャップなどの粘度のあるものの処分方法

粘土のある食材は、何枚か重ねた新聞紙などの古紙に出して、包んでビニール袋にまとめてゴミ袋に入れます。液体類と同じく、下水道に流すのはNG。またゴミ袋内に直接出してしまうと、破れた時に外にこぼれてしまうため、必ず漏れないように包んで捨てるようにします。

調味料はどうやって運ぶ?

調味料は、保存のきかない食材とは異なり、基本的には引越し先まで持っていくことができます。ちなみに常温保存ができる調味料であれば、他の荷物と同じように箱詰めして、引越し会社に運んでもらうことも可能。冷蔵保存の調味料であれば、通常は自分で冷やしながら運ぶことになります。ではここからは、引越しの際の調味料の運び方について詳しく見ていきましょう。

- 常温保存か冷蔵保存か確認する

- 賞味期限・残量を確認する

- 容器は壊れやすくないか確認する(ひび割れなど)

- こぼれないように梱包する

- 他の荷物と一緒にしない

調味料を持っていく際には、上記のようなポイントを押さえながら、どのように運ぶか考えていきます。先ほども出てきたように、そもそも保存方法で運び方が変わってくるので、常温か冷蔵か確認しましょう。ちなみに冷蔵保存が必要な時には、後述でも詳しく解説しますが、クーラーボックスや発泡スチロールを使用します。

なお賞味期限が近いまたは切れている、あまり残量がないなどの場合は、廃棄処分も検討します。また「ひび割れがある」「フタが閉まりにくい」など、容器が壊れそうな時には、持ち運んだ時に破損したり漏れたりする可能性があります。容器の状態があまりよくない時にも、できれば廃棄したほうが無難です。

実際に調味料を運ぶ時には、他の荷物が汚れたり傷んだりするのを防ぐためにも、こぼれ対策には十分な注意が必要。漏れないようにしっかり梱包したうえで、他の荷物とは別に分けて運ぶようにしましょう。

では以下からは、各調味料の具体的な梱包方法や運び方を解説します。

液体タイプの調味料の梱包方法

液体系の調味料は、フタが開いてこぼれてしまう危険があるので、しっかりと固定する必要があります。ラップとキッチンペーパーをフタの上から巻き付けて、輪ゴムできつく留めておきましょう。さらにビンなどの割れやすい容器は、新聞紙やクッション緩衝材などで全体を包んでおきます。なお箱詰めする際には、古紙などですき間を埋めておくと、容器同士がぶつかったり中身が動いてフタが取れたりするのを防げます。

固形タイプの調味料の梱包方法

固形の調味料も、フタが開いて周りに飛び散る可能性があるため、液体系と同じようにフタを固定します。なお袋タイプのものは、真空パックなどの密閉容器に入れておくと、封が開いてしまった時でも安心です。さらにスパイスなどのにおいが気になる調味料は、個別でビニール袋に包んでおくのがおすすめ。また液体系と同様に、箱詰めする時にはしっかりとすき間を埋めておきましょう。

クーラーボックスに入れて自分で運ぶ方法

冷蔵保存が必要な食材は、クーラーボックスに入れて冷やしながら運ぶ方法が考えられます。ただし夏場はかなりの高温になりやすく、食中毒の危険もあるので、遠距離の引越しでは避けましょう。冷凍食品も溶けてしまう場合が多くあります。クーラーボックスを使う方法は、なるべく近距離の引越しで活用するのがおすすめです。

なおクーラーボックスを利用する際には、冷蔵庫の電源を切る直前に移しておくのがベスト。できるだけ冷えた状態でクーラーボックスに入れて密閉しておくと、低温維持もしやすくなります。

発泡スチロールに入れて自分で運ぶ方法

発泡スチロールの箱は、ホームセンターなどで市販されているので、クーラーボックスがない場合の代用にもおすすめ。使ったら簡単に廃棄しやすいメリットもあります。なお発泡スチロールを使う時も、梱包する方法やポイントは、基本的にクーラーボックスと同じです。ただし発砲スチロールは、持ち手がないことも多いため、自分で抱えて持ち運びできる程度のサイズのものを選ぶようにしましょう。

運送会社の冷蔵・冷凍便を利用する方法

場合によっては、運送会社によるクール便サービスを使って、引越し先まで運んでもらう方法もあります。クール便では、大体3日程度であれば、後日の受け取り日の指定をできるのが一般的です。引越しの直前に集荷してもらえば、新居に冷蔵庫が到着してから受け取ることもできます。ただし配送料や距離などによっては、費用が高くついてしまうケースもある点には注意が必要です。

冷蔵庫の中身を運ぶ時の注意点

ここまでには冷蔵庫の中身を運びたい時の準備方法を解説してきましたが、特に冷蔵保存が必要な場合には、以下のような部分にも気を付けておく必要があります。なるべく持ち運ぶものが傷まないようにするためにも、次のポイントには注意しましょう。

水気があるものはビニール袋に入れる

なかには冷やすと結露して水分が付いてしまうものもあり、特に液体系や野菜には注意が必要。結露の水分が周りに付いてしまうと、傷みやすくなるケースもあります。水気を発しやすいものは、個々でビニール袋などに入れて保護しておくと、結露だけでなく漏れたり染み出たりするのも防げて安全です。

保冷剤や氷を多めに用意する

先ほども出てきたように、前日からクーラーボックスや発泡スチロールに入れておくことを考えると、できるだけ保冷剤や氷は多めに準備しておきましょう。長時間冷やしておく必要があるので、溶けてしまいそうな時には、こまめに交換し、しっかり密閉すると低温も維持しやすくなります。

1つの箱に食品を詰めすぎない

クーラーボックスや発泡スチロールの中身が多すぎると、それぞれに冷気が回りづらくなってしまいます。また圧迫されると温度が上がりやすいうえに、中身がつぶれたり押されてフタが開いてしまったりする危険も。ボックスのなかで傷んでしまわないように、あまり無理に詰め込みすぎないようにしましょう。

短時間で運ぶ

大前提ではありますが、クーラーボックスや発泡スチロールは一時的な保存用品なので、あまり長時間使用するのには適していません。時間がかかる分、食材はどんどん傷みやすくなってしまいます。なるべく安全に持っていくためにも、最短ルートの短時間で運べる方法を検討しておきましょう。

引越しの時の冷蔵庫の中身についてよくある質問

では最後に、引越しで冷蔵庫を持ち出す際に悩みやすい、中身の取り扱い方のよくある質問をまとめていきます。

冷蔵庫の中身はそのまま運ぶことができる?

冷蔵庫は中身が入ったままでは運べないので、必ず前日までに空になるよう調整していきます。常温で保存のきかない食材はなるべく食べ切っておき、常温でも日持ちするものは別で梱包して運べる状態にしておきましょう。あまり日持ちしない食材で、どうしても使い切れない時には、廃棄して処分するのも検討しましょう。

冷蔵庫はいつから運ぶ準備をする?

できるだけ冷蔵庫の食材を使い切るには、1~2週間前には、中身の整理をはじめていきます。食べ切れるように献立を計画したり、期限切れのものは捨てたりして中身を把握しましょう。そして引越し2~3日前からは新しい食材を追加するのは避けて、なるべく冷蔵庫の中身を消費します。場合によっては、外食やコンビニなども活用して食事を済ませるのがおすすめです。いよいよ引越し前日になったら冷蔵庫の電源を切り、機種などに応じて霜取りや水抜きをして当日に備えます。

冷蔵庫の中身はどうやって運ぶ?

常温保存ができる調味料などは、しっかりと封が閉まった状態で運べるように個々で梱包し、ダンボールに箱詰めして引越し会社に運搬してもらいます。また冷蔵保存が必要な食材は、クーラーボックスや発泡スチロールを使って、氷や保冷剤で冷やしながら自分で持ち運ぶようにしましょう。場合によっては、運送会社のクール便を利用する方法もあります。

空の冷蔵庫に衣類を入れてもいい?

冷蔵庫は精密機器でもあるため、たとえ衣類のような軽いものでも、中に何か入ったまま運搬すると故障する可能性があります。また衣類を入れることで、冷蔵庫の重量が増してしまい、引越し会社側で運ぶのが難しくなるケースも。引越しの際には、必ず冷蔵庫は空にするのが鉄則です。

まとめ

引越しにあたって、冷蔵庫の中身を消費していくのは少し手間がかかりますが、運搬するには必ず空にしておく必要があります。食材や調味料など、それぞれの保存方法に合わせて、食べ切るか持ち運ぶか対処を決めておきましょう。どうしても使い切れなかった生鮮食品などは、もったいないかもしれませんが、廃棄処分も検討しておきます。

また冷蔵保存が必要なものも、引越し距離が近かったり、比較的涼しい時期であればクーラーボックスなどを活用して自分で運ぶ方法も考えられるので、ぜひ本記事を参考にして準備してみてくださいね。冷蔵庫の中身は、きちんと前日までに片付けておき、万全の状態で引越しに備えるようにしましょう。

物件を探す