雛人形はいつから飾る?飾る場所や片付けるタイミング、保管方法について解説

そこで今回は、雛人形の飾りはじめから片付けるまでの時期をご紹介!また、実際に雛人形をいつからいつまで飾っているのか、アンケート調査をおこなってみました。

記事の目次

雛人形はいつから飾る?

基本的に桃の節句はお祝い事なので、雛祭りに近い期間であれば、どのタイミングで飾っても特に問題はありません。とはいえ一般的に縁起がよいとされている時期もあるので、雛人形の準備や片付けの目安として覚えておくのがおすすめです。

雛人形を飾る時期の目安

雛人形を出しはじめるのに、縁起がいいとされるのは立春(2月4日前後)から2月中旬に飾るのがベスト。かつての旧暦では、二十四節気(にじゅうしせっき)と呼ばれる方法で季節が分けられ、そこで年の変わり目になるのが立春のためです。

ちなみに桃の節句の前日となる3月2日に雛人形を出すのは、一夜飾りといって、縁起の悪いものになってしまうので避けたほうが無難。一夜飾りは、お葬式(前日:お通夜、当日:葬儀)と同じ流れになってしまうため、桃の節句に限らず正月飾りなどでもご法度とされています。桃の節句のようなお祝い事では、一夜飾りにならないように、当日を迎える1週間前までには雛人形を飾って用意しておくのがベターです。

雨水(うすい)の日

立春(2月4日)から考えると、桃の節句の約1カ月前となるので、雛人形を出すタイミングに困ってしまうかもしれません。もし雛人形を準備する日に迷うようであれば、雨水の日を選ぶのがおすすめです。

雨水の日とは、先ほどの二十四節気における、2番目の季節の変わり目を指します。二十四節気では、雪解けして雨に変わる節目を雨水の日としています。雨水の日は、雨水によって厄を流して身を清める意味があり、雛人形を出すには縁起のよい日です。なお雨水の日は年ごとに変わりますが、2026年の雨水は、2月19日です。

大安・友引の日

「大安」や「友引」の日も、お祝いごとに縁起がよいとされているため、雛人形を飾るのに最適日とされています。ちなみに、2026年の2月4日以降の大安・友引の日は以下となります。

大安:2月5日(木)2月11日(水)2月21日(土)2月27日(金)

友引:2月8日(日)2月14日(土)2月18日(水)2月24日(火)

雛人形はどこに飾るべき?

そもそもひな祭りは、身体機能が発達しきっていない乳幼児の死亡率が高かい時代に、人間を模した厄除けの人形を使い、子どもの無事な成長を祈る風習がはじまり。そのため、家族みんなで子どもの健康を見守るという意味でも家族が集まりやすいリビングに設置するのがよいでしょう。

また、和室があるご家庭の場合、家の中でもっとも格式が高く神聖な空間とされている床の間に飾るのもおすすめです。

雛人形を飾るのに縁起のいい方向は?

雛人形を飾る方向についての決まりは厳密にはありませんが、東向きか南向きがよいとされています。東は、太陽が昇る方角であることから「新しい始まり」、「繁栄」を意味し、南は日がよく当たり明るいエネルギーを得られることから、「名誉」や「成長」を意味する方向と言われています。

雛人形を飾るのに避けるべき場所は?

では逆に、雛人形を飾ってはいけない場所はあるのでしょうか?

雛人形を長持ちさせるためにも、以下の場所に飾るのは避けましょう。

| NGな場所 | 理由 |

|---|---|

| 直射日光が当たる場所 | 色褪せや劣化につながる |

| エアコンやヒーターの風が 直接当たる場所 |

乾燥してひび割れを起こす |

| 湿気が多い場所 | カビやシミの原因になる |

| 人の出入りが多い場所 | ぶつかって倒す可能性がある |

雛人形はいつ片付ける?

せっかく飾りつけたのだから長い期間飾っておきたいと思いますが、いつ片付けるのがベストなのでしょうか。片付ける時期の目安について以下で解説していきます。

雛人形を片付ける時期の目安

よく耳にするのは、「雛人形は早く片付けないと婚期が遅れる」といったジンクスですが、あくまで根拠のない迷信なので心配は無用です。昔のしきたりとして、「きちんと片付けができないまま育つと、お嫁にもらってもらえなくなる」との教訓から派生したものと考えられています。

とはいえ、雛祭りが終わってから雛人形をいつまでも出しておくのは、あまり縁起がいいものではありません。雛人形には、お子さんの厄を受け取ってもらう役目があります。雛人形をそのまま出しっぱなしにしておくと、厄が戻ってきてしまうとされており、桃の節句が終わったら早めに片付けるのが無難ですが、なかには、旧暦の4月3日まで飾る地域もあります。基本的には雛人形を飾る時期が終わったら、2週間以内には片付けるのが目安です。

雛人形の保管の意味でも、出しっぱなしにしておくと破損など恐れもあるため、なるべく早めに片付けるようにしましょう。

啓蟄(けいちつ)の日

雛人形を片付けるタイミングに迷った時は、啓蟄の日を目安にするのがおすすめです。啓蟄の日は、前述の雨水の日と同様に、二十四節気の3番目の節目。春の訪れとともに、地中で冬ごもりをしていた虫たちが出てくる時期とされており、物事をはじめるのに縁起がいいとされる節目です。啓蟄の日も年によって変わりますが、大体は桃の節句から数日後となります。

雛人形の片付けが遅れると結婚が遅くなるって本当?

古くからの教えとして、「雛人形の片付けもせず粗末にするようでは、お嫁さんに選んでもらえない」といった、いわば昔のしつけが由来となった迷信です。雛人形の片付けが遅いからといって、婚期が遅れるようなことはないので心配ないでしょう。

雛人形の片付け・保管で気を付けることは?

一般的な雛人形は、非常にデリケートであり、取り扱いには十分な注意が必要です。きちんと丁寧に片付けや保管をしておかないと、すぐに傷んでしまう可能性もあるため、以下の点には気を付けるようにしましょう。

片付けは湿気の少ない天気のいい日に

雛人形は湿度に弱いものが多く、例えばジメジメとした雨の日に片付けをしてしまうと、湿気を吸い込んだまま保管することになります。そうなるとカビや黄ばみの原因になってしまうので、できるだけ晴れた日に片付けるのがベスト。一般的に購入時の包装で付いてくる顔紙とあわせて、雛人形の体も含めて薄和紙で包んでおくと、汚れや虫食い防止になっておすすめです。

ちなみに極度な乾燥も、お顔のひび割れなどにつながる危険があるので要注意。エアコンの直風が当たる位置などは乾燥しやすいため、飾り場所や保管には避けたほうが無難でしょう。

保管は購入時の木箱で

雛人形を片付ける際には、ホコリやゴミなどの汚れをやわらかい毛ばたきで払ってから、購入時の木箱に戻しましょう。カビや虫食いなどを防ぐ意味では、密閉型のプラスチック容器などに収納したほうがいいように思えるかもしれませんが、実はあまり適していません。密閉容器だと、片付ける前に溜まっていた湿気が逃せなくなってしまい、逆効果でカビの原因になるケースもあります。購入時のパッケージは、基本的に保管に適した包装になっているため、雛人形の収納では元々の木箱を使うのがおすすめです。

保管場所は日の当たらない所に

直射日光は、雛人形の日焼け・色あせ・衣装の縮みなどの原因になる可能性があり、できるだけ日の当たらない暗所での保管がおすすめ。夏場でも高温多湿になりにくく、なおかつ乾燥しすぎない納戸や押し入れ、クローゼットなどに収納するようにしましょう。特に窓に近いと、気温上昇や湿気につながりやすいので、避けるようにします。

秋ごろのもうひと手間で来年もきれいに

10月頃の天気がいい日は、湿気を逃すのに適したなタイミングです。木箱のふたを開けて風を通すようにすると、雛人形の傷みを防ぐことにつながります。年に1度のメンテナンスとして、秋にひと手間かけておくと、長期的な維持ができます。

雛人形が登場するのは年に1度ですが、お子さんが大きくなるまでは、何年も使うものです。できるだけ長くキレイな状態にしておくためにも、しっかりと適切な保管ができるように配慮しましょう。

【アンケート調査】雛人形はいつから飾って、いつ片付けている?

では実際に、一般の方たちはいつから雛人形を飾りはじめて、いつ片付けているのでしょうか。アンケート結果を見ていきましょう。

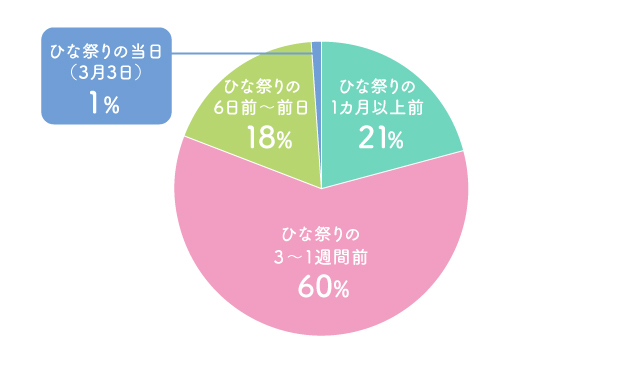

雛人形はいつから飾っている?

アンケートでもっとも多かったのは、3~1週間前に飾るとの回答でした。次に1カ月前と、6日前~前日がほぼ似たような割合になっています。桃の節句の3~1週間前は、先ほどもご紹介したように、雛人形を出すには縁起のいいタイミングです。

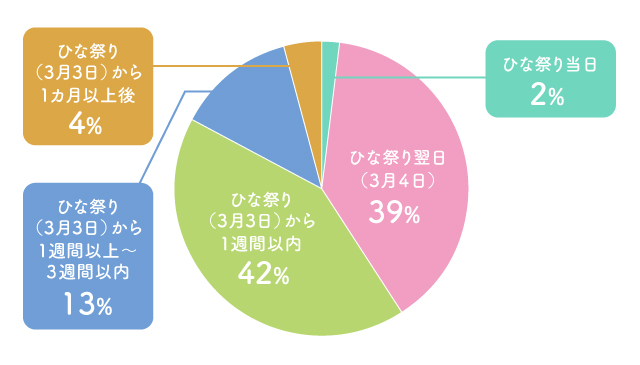

雛人形はいつ片付けている?

続いて、雛人形を片付けるタイミングについても見ていきましょう。

雛人形を片付ける時期としては、雛祭り当日から1週間以内または翌日との回答がもっとも多く、ほぼ同等の割合でした。特に大きめの雛人形だと、飾るための場所も取られてしまいますし、早めに片付けるケースも多いのかもしれません。

雛人形についてよくある質問

以下からは、雛人形でよくある質問を、Q&A形式で簡単にまとめていきます。

雛人形は何歳まで飾る?

雛人形を毎年飾る期間として、特に古くからの慣習などはなく、何歳まで飾ってもOKです。お子さんやご家族の状況に合わせて、様子を伺いながら決めていくといいかもしれません。

次女や三女の雛人形も用意するべき?

雛人形は、子どもの厄を払うものとされているため、本来であれば1人ずつ用意するのが好ましいですが、飾るスペースや費用を考えるとなかなかむずかしいでしょう。

例えば、桃の節句にちなんだ「市松人形」、「つるし飾り」など種類を変えて雛人形と一緒に飾るのもおすすめです。

役目を終えた雛人形はどうすればいい?

お子さんが一人前の女性となった時には、健やかな成長への願いを円満に叶えたとして、雛人形のお役目は終了です。今まで守ってくれた雛人形への感謝も込めて、次のような対応方法を検討しておきましょう。

供養する

これまでお子さんに代わって厄を落としてきた雛人形は、もし今後譲ったり使ったりする予定がなければ、神社やお寺の人形供養に出すのがベストです。これまでのお礼の意味でも、きちんと供養してあげることをおすすめします。

子どものものと一緒に飾る

かつては自分の雛人形を嫁ぎ先にも持参し、桃の節句ではこれまでのように飾る風習もありました。もしくは女の子が生まれたら、親子二代で並べて飾る方法もあります。

実家で飾る

結婚や就職などで家を出たとしても、今までの思い出としてそのまま実家に置いておき、桃の節句には引き続き雛人形を飾るのもいい方法です。

処分する

どうしても引き取り先が見つからなかったり、供養が難しかったりする場合には、各自治体のルールにしたがって処分するようにしましょう。雛人形は、粗大ゴミとなるケースが多いので、各自治体のホームページなどを確認してみてください。

まとめ

桃の節句は、女の子がいるご家庭の大事な家族イベントの一つであり、雛人形の準備もしっかりとしておきたいもの。基本的に飾る時期の決まりはありませんが、雛人形が飾られているだけでお子さんにとっても何だか楽しい気持ちになれますし、多少早めから出しておいても問題はありません。縁起のよさや保管の面を考えれば、立春となる2月上旬から桃の節句が終わって数日後までが、雛人形を出しておくのに適した期間です。ぜひ本記事を参考に、素敵な雛祭りにできるような用意をしていきましょう。

<アンケート調査概要>

ひな人形を飾ったことのある方に質問です。ひな人形はいつから飾りましたか?

回答サンプル数:560人

ひな人形を飾ったことのある方に質問です。ひな人形はいつ片付けましたか?

回答サンプル数:598人

対象/全国10〜80歳の男女

調査方法/インターネットリサーチ

調査時期/2023年12月

物件を探す