仏壇の配置方法は?向きや場所、仏具の飾り方の注意点を知っておこう

この記事では仏壇の配置方法、仏具の飾り方について説明していきます。

記事の目次

仏壇・仏具について

仏壇や仏具にも、色んな種類のものがあります。ここでは、一般的な種類についてまとめました。

一般的な仏具の種類は?

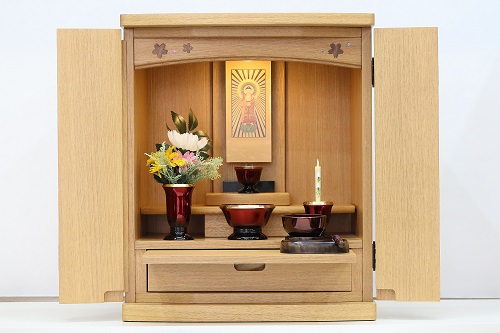

家の中で一般的に設置する仏具は、「拝むための仏具」と「お供えするための仏具」の2つに分けられます。最近では、マンションやアパートの洋室にも設置しやすいよう、モダンでコンパクトなデザインの仏壇も増えてきました。それぞれの仏具について、用途を漢字の読み方と共に確認しておきましょう。

拝むための仏具

| ご本尊 | 宗派ごとで信仰している仏様の像や掛け軸など。 |

|---|---|

| 脇侍・脇立 (きょうじ・わきだて) |

ご本尊の左右に設置する、仏教彫刻や絵画など。宗派によって異なりますが、例えば明王や菩薩などがあります。 |

| 位牌 (いはい) |

亡くなった方の戒名、俗名、享年、没年月日などの刻まれた木の札。浄土真宗では、基本的に位牌は必要ないとされています。 |

| 過去帳・見台 (かこちょう・けんだい) |

その家における亡くなった方の戒名、俗名、享年、没年月日などを記した帳面を過去帳と呼び、これを置く台を見台と呼びます。 |

| 遺影 (いえい) |

故人の写真や肖像画。 |

※宗派によりご本尊様や仏具が異なります。

ここまで挙げたものは、手を合わせる対象となる仏具です。以下は、お参りするための仏具についてご紹介します。

| 燭台 (しょくだい) |

ろうそくを立てるための台。 |

|---|---|

| 香炉 (こうろ) |

お香をたく際に使用する器。 |

| 花立 (はなたて) |

花瓶のことで、生花や常花などを備えるための器。 |

| 線香立て (せんこうたて) |

線香を立てておく台。なお、宗派によっては線香を寝かせることもあり、この場合は線香立てを使いません。また、灰の入った香炉に線香を立てることもあります。 |

| 火消し (ひけし) |

ろうそくの火を消すための道具。 |

| 木魚・木柾 (もくぎょ・もくしょう) |

読経する際、リズムを取るために打って鳴らす梵音具。禅宗や天台宗などでは木魚を、日蓮宗では木柾が使用されます。 |

| りん | 手を合わせる際などに「チーン」と鳴らすもの。「鈴」「輪」とも書く、木魚・木柾と同じ梵音具のひとつです。 |

| 瓔珞 (えいらく) |

仏具を美しく装飾するための飾り。 |

| 吊灯篭 (つりとうろう) |

仏壇の天井から吊り下げて使用する灯篭。 |

| 常花 (じょうか) |

ご本尊や位牌に備える造花。 |

| 打敷 (うちしき) |

装飾を目的とし、仏像の前に置かれる卓上に敷かれる敷物。 |

| 経机・座布団 (きょうづくえ・ざぶとん) |

経本を読むほか、香炉やりんなどを乗せる際にも使用する台が経机。また、座布団には一般的に金襴が入り、仏壇前に置いて使用します。 |

※宗派によりご本尊様や仏具が異なります。

仏具にはこのように数多くの種類がありますが、必ずしもすべて揃えなければならないわけではありません。仏壇の大きさやスペース次第では、そもそもすべて飾ることが困難ということもあるでしょう。また、宗派によっても、必要とされる仏具が異なります。

必要最低限の仏具に「燭台」「花立」「香炉」の3つが挙げられ、これらは「三具足」と呼ばれるものです。

(イラストは三具足に燭台と花立を各一つずつ足したもの)

お供えするための仏具

続いて、お供えする際に必要となる仏具をご紹介します。

| 仏飯器 (ぶっぱんき) |

仏様に炊き立てのご飯をお供えするための仏器。 |

|---|---|

| 茶湯器 (ちゃとうき) |

お茶や水を入れ、仏様にお供えするための蓋の付いた仏器。 |

| 高坏 (たかつき) |

仏様にお供えする、果物や菓子などを盛るための台。 |

※宗派によりご本尊様や仏具が異なります。

仏壇の置き方・飾り方には決まりがある?

仏壇の置き方や飾り方に、必ず守らなければいけないルールが存在するわけではありません。ただし、適当に設置すると仏様に対して失礼になってしまうことがあります。そのため、できるだけ以下のような点に気を付けるとよいでしょう。

仏壇を配置する場所は?

仏壇を置く場所に、特別な決まりはありません。しかし、できればリビングや和室、床の間が望ましいでしょう。直射日光があたらず、日々のお参りがしやすい場所を想像してください。

なお、仏壇の配置場所のほか、ご本尊を置く「高さ」にも配慮が必要です。ご本尊は仏壇の中央、もっとも高い位置に置きます。供養する際に、人がご本尊の目線より下になるのが基本です。

仏壇を配置するのにふさわしくない場所は?

仏壇の多くは繊細な木製です。そのため、劣化を防ぐ観点から、直射日光が当たったり、湿気が多かったりする場所は避けましょう。また、エアコンなどの風が直接当たるのもよくありません。そして、近くにスピーカーなど振動を発生させるもの、あるいは熱の出る電化製品などのない場所を選んでください。

仏壇を配置する方角は?

仏壇の向きについては、宗派ごとに考え方が異なります。以下に、3つの考え方を取り上げました。代表的な宗派での配置と合わせ、参考にしてください。

南面北座説

仏壇を南向きに置く考え方を、南面北座説と呼びます。主に曹洞宗や臨済宗では、南向きに仏壇を置くものとしています。

本山中心説

方角では仏壇の向きを決めず、本山のある方角に向けて置く考え方が本山中心説です。代表的な宗派では、真言宗などがこれに該当します。

西方浄土説

西方浄土説は、極楽のある西を向いて祈るため、東側に仏壇を置くという考え方です。東向きに仏壇を置く宗派としては、例えば天台宗や浄土宗、浄土真宗などが挙げられます。

なお、日蓮宗では上記いずれの考え方にも属さず、仏壇は決まりなく自由な方角に置いて構わないとされています。

仏壇へのお供え物は?

仏壇にはお供え物をするのが一般的です。ただし、何をお供えするのかは宗派によって異なります。「香」「花」「灯明」「水」「飲食」の五つを「五供(ごくう)」と呼び、これらがお供え物の基本です。

線香

線香は心身を清めるものとされ、仏壇に手を合わせる際には、邪気などを払うために線香を焚きます。線香は、自然と消えるまでそのまま置きましょう。線香立てが汚れないよう、適宜様子を見て掃除します。

なお、香炉に線香を立てて使用する際は、お盆や年末などのタイミングで年2回を目安に香炉灰を交換してください。もちろん、線香の燃え残りなどが目立つようなら、これに限らず掃除して構いません。

花

仏壇に飾る花は、奇数本が良いとされています。花の種類としては菊が代表的ですが、長持ちするものを選びましょう。ただし、バラや彼岸花はNGです。

お水

故人ののどを潤すため、お水もしくはお茶を供えます。浄土真宗では飲み物のお供えは不要です。これは、極楽浄土に「八功徳水」という水が湧き出ており、わざわざお供えする必要がないとされるためです。

ろうそく

仏壇のろうそくは、仏様や故人に手を合わせる際、火を灯すために使います。使用後は、火消しを用いて火を消しましょう。

ご飯(仏飯)

仏様や故人への感謝の気持ちとして、仏壇にご飯を供えます。

ここでご紹介した以外に、例えば故人の好きだったお菓子や飲み物を供えても構いません。

仏壇についてよくある質問

ここで、仏壇についてよく抱かれがちな疑問について、具体的にいくつか取り上げて解説します。

お供え物として適さないものは?

お供え物にはそこまで厳密なルールがなく、特にダメなものはありません。ただし、殺生を感じさせるもの、あるいは香りの強すぎるものは避けた方がよいでしょう。具体的には肉や魚のように命ある動物、五辛と呼ばれる「ニンニク」「ネギ」「ニラ」「らっきょう」「生姜や山椒」、そしてバラのようにとげがあったり香りが強かったりする花は適しません。

お茶とお水のどちらをお供えする?

故人ののどを潤すため、お水やお茶のお供えはとても大切です。どちらがいいということはなく、どちらでも、あるいは両方お供えしても問題ありません。

お供え物をあげる時間や下げる時間帯は?

朝はお水や仏飯、お花(もしくは水の差し替え)をお供えし、最後にお線香を焚きましょう。また、ろうそくもお勤めの際に火を灯し、終えたら火消しで消します。お線香は燃え尽きるまでそのまま、お花は毎日ではなく様子を見て、枯れる前に差し替えてください。

仏飯は、ごはんが固くなる前に下げましょう。夕食時にも仏飯をお供えし、下げるタイミングは同様です。なお、お水も夕食時に差し替えます。

仏壇の拝み方は?

仏壇の拝み方は宗派によって異なります。以下を基本とし、それぞれの宗派の決まりに従いましょう。

- STEP 1仏壇の前に正座します

- STEP 2ご本尊に一礼します

- STEP 3お供え物をします

- STEP 4線香やろうそくに火を灯します

- STEP 5合掌して題目を唱えます

- STEP 6ご本尊に一礼して下がります

ミニ仏壇の飾り方は?

仏壇と聞くと立派で大きいものを想像しがちですが、現代の住まいのスペースに合わせた、コンパクトなミニ仏壇というものもあります。通常の仏壇と同じく、直射日光が当たったり湿気が高かったりする場所は避けましょう。リビングなどに設置しても問題ありませんので、家族が毎日拝みやすい配置を検討してください。仏壇を向ける方角にも決まりはなく、宗派ごとの考えに則ればよいでしょう。

ミニ仏壇は小さいので、なかにはご本尊と位牌を両方飾れないこともあります。この場合、ご自身が何に対して手を合わせるのかを考えましょう。故人に手を合わせることを優先させるなら、仏壇の中心にはご本尊ではなく位牌を飾ります。一方、宗教心がありこれを大切にしたいなら、位牌ではなくご本尊のみを飾るスタイルが適すでしょう。

なお、本来あまり見られるスタイルではありませんが、昨今はより故人を身近に感じられるという考えから、ミニ仏壇に写真や小さな骨壺を飾る人もいるようです。無宗教など仏教に関心の薄い人もいるため、仏壇の飾り方も変化していくのかもしれません。

仏壇と神棚の両方がある場合はどう配置する?

ご自宅に、仏壇と神棚の両方がある方もいるでしょう。本来であれば神棚は居間、そして仏壇は仏間に分けて置くことが一般的とされます。しかし、住居によってはこれが難しいケースも少なくないはずです。こうした際、仏壇と神棚を一緒に置いてはいけないと考えるかもしれません。しかし実際のところ、一緒の部屋に置いても大丈夫です。ただしその際は、以下の点に注意してください。

仏壇と神棚を向かい合わせにしない

仏壇と神棚を向かい合わせにすることを「対立祀り」と呼びますが、これは避けましょう。一方に手を合わせる際、もう一方にお尻が向くので失礼とされます。

仏壇と神棚を上下に設置しない

神棚は高い位置に、そして仏壇は供養する際に人がご本尊の目線より下になるように置きます。ただし、仏壇と神棚が上下に並ばないようにしてください。これは、1階と2階など異なる階の部屋に設置する際も同様です。

神棚の下に仏壇が位置すると、神様が仏様を踏むかたちになってしまいます。また、逆の場合は上位とされる神様が仏様より下に位置することになり、こちらも失礼になるためです。

なお、前述の通り、仏様より神様が上位とされます。そのため、拝礼の際にも神棚から先に、次いで仏壇を拝むようにしてください。

まとめ

仏壇の正しい配置方法や祀り方は、基本知識として覚えておきましょう。ただし、現代の住宅事情ではスペース等の問題から、完璧な位置に仏壇を配置するのは難しい場合もあります。そうした際は、必ずしも厳密である必要ありません。自分たちにできる範囲で、まずは日常でのお参りのしやすさを優先し、仏様に失礼にならない場所に配置するようにしましょう。

物件を探す