生活保護者向けのアパート経営におけるメリット・デメリットは?押さえておきたい注意点も解説

本記事では、生活保護者向けにアパートを経営する際のメリットやデメリット、押さえておきたい注意点を解説します。アパート経営はさまざまな要素が成否に関わるため、実情を踏まえ、よく検討することが大切です。

記事の目次

生活保護制度とは

まずは、生活保護制度の概要や現状を押さえておきましょう。生活保護制度とは、さまざまな理由で生活が苦しい方に対し、生活保護法に基づいて困窮の程度に応じた保護をおこなうものです。生活を保障すると同時に、自立を助けることを目的としています。

生活保護の受給状況

生活保護を受けている方はどれくらいいるのでしょうか。厚生労働省の「生活保護の被保護者調査(令和6年6月分概数)の結果を公表します」によると、世帯数は約165万、生活保護を受けている方は約201万人となっています。人口の約1.6%、つまり100人に約1人が受けていることになります。

生活保護者の属性

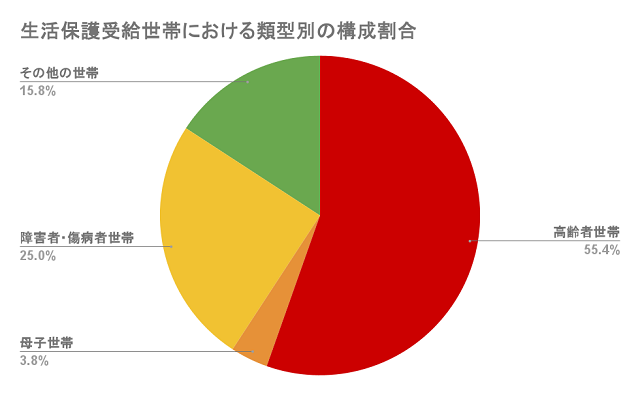

どういった方が生活保護を受けているか、気になる方もいるでしょう。次のグラフは、類型別に構成割合を示したものです。

これを見ると、半分以上が高齢者世帯であることがわかります。また、先ほども取り上げた厚生労働省の資料によると、55.4%ある高齢者世帯のうち、51.5%が単身世帯です。つまり、生活保護を受けている2人に1人が単身の高齢者となります。

生活保護者向けにアパート経営をするメリット

生活保護を受けている方を対象にアパートを経営するメリットは、何があるのでしょうか。本章では、6つのメリットを解説します。

入居者のターゲットとなる人が多い

前章で見たように、生活保護を受けている方は約201万人おり、特に高齢者の割合が高くなっています。しかし、生活保護を受けている方は、一般的な賃貸物件への入居を断られることも。それは、オーナーや不動産会社が家賃滞納を懸念していたり、他の入居者と比較して自治体とのやりとりが増えるためです。そこで、生活保護を受けている方を対象にアパートを経営することで、一般的な賃貸物件に入居しにくい方を入居者として確保できる可能性があります。

家賃滞納リスクが軽減できる

生活保護を受けている方を対象にしたアパート経営は、家賃滞納のリスクを軽減できます。それは、「住宅扶助」という制度があるからです。住宅扶助とはその名のとおり、安定した住まいを確保するために必要なサポートのこと。生活保護を受けている方に対し、定められた範囲内で家賃相当額が支給されます。また、住宅扶助費が確実に家賃の支払いに充てられるよう、福祉事務所がオーナーや不動産会社に納付する、代理納付制度もあります。2020年4月から次の3つに該当する場合は、原則として代理納付が適用されています。

- 家賃を滞納している場合

- 公営住宅の場合

- セーフティネット住宅に新たに入居する場合

なお、セーフティネット住宅とは、高齢者や障がい者など、賃貸住宅の入居が難しい方が、スムーズに入居できる住宅のこと。これにより、入居者が家賃を滞納していても代わりに福祉事務所が納付してくれるため、家賃滞納リスクが軽減できます。

長期的な入居が期待できる

生活保護を受けている方を対象にしたアパートの経営は、入居者の入れ替わりが少ないため、長期的な入居が期待できます。生活保護を受けている方は、先述したように一般的な賃貸物件は入居を断られる可能性があるため、引越しをしない傾向にあります。特に高齢者の場合、入居時の審査が厳しくなるため、長期的な入居が期待できます。他にも、生活保護を受けている方は引越しの費用が自費となることから、頻繁に引越しをすることが難しいため、継続的な入居が見込めます。

家賃交渉をされにくい

家賃交渉をされる可能性が低いことも、生活保護を受けている方を対象にしたアパートを経営するメリットの一つです。先ほど解説した住宅扶助は、地域や世帯構成などを考慮して金額が決定されています。そのため、経済的な理由で家賃を交渉することが難しくなっています。長期的な入居が期待でき、家賃の減額交渉をされにくい点は、生活保護を受けている方を対象にしたアパートを経営するメリットといえるでしょう。

ケースワーカーに相談できる

いざという時、ケースワーカーに相談できることも、生活保護を受けている方を対象にアパートの経営をするメリットの一つです。ケースワーカーとは、病気や高齢などで生活に困っている方から相談を受け、必要な支援をおこなう人のこと。生活保護を受けている方の家族構成や収入、健康状態など、多岐にわたる情報を把握しています。また、地域の関係機関と連携を取り、必要に応じて他の支援サービスにつなぐことも可能です。もし、家賃滞納や近隣住民とのトラブルが起きた場合、ケースワーカーに仲介してもらうと、解決しやすくなるでしょう。

補助金が活用できる

セーフティネット住宅を対象にした経済的支援がおこなわれているため、活用すると経済的負担を軽減できます。例えば、高齢者や障がい者など住宅の確保に配慮が必要な方(住宅確保要配慮者)のみが入居できる住宅の場合。次の7つの工事が補助を受けられます。

- シェアハウスに用途変更するための改修・間取り変更

- バリアフリー改修

- 防火・消火対策工事

- 子育て世帯対応改修

- 耐震改修

- 交流スペースを設置する工事

- 省エネ改修

ただし、専用住宅として10年以上管理しなければならない点に気をつけましょう。

参考:国土交通省「大家さん向け セーフティネット住宅のご案内」

生活保護者向けにアパート経営をするデメリット

生活保護を受けている方を対象にしたアパートの経営は、長期的な入居が期待でき、安定した家賃収入が見込めます。一方、生活保護を受けている方を対象としていることから、特有のデメリットもあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

手間や時間がかかる

生活保護者向けのアパート経営は、一般の賃貸物件と比較して、手間や時間がかかるというデメリットがあります。一般の賃貸物件の場合、入居希望者が不動産会社を通して契約手続きをおこないます。しかし、生活保護を受けている方の場合、ケースワーカーや福祉事務所と連携を取らなければなりません。また、入居が決まるまでに、見積もりや費用確認などの作業がおこなわれるため、時間もかかります。場合によっては、物件の内見から入居まで1カ月以上かかることもあるようです。このように、手間や時間がかかる点はデメリットでしょう。

近隣トラブルが発生する可能性が高い

生活保護を受けている方を対象にしたアパートの経営では、一般の賃貸物件と比較して、近隣トラブルが発生する可能性が高まります。生活保護を受けている方のなかには、精神的な疾患を抱えていたり、生活リズムが異なる方がいることも。そのため、生活習慣の違いによりトラブルが起こりやすくなります。また、生活の苦しさからストレスを抱えやすく、周囲に影響を与えるケースも考えられます。普段からケースワーカーとの連携を強化し、何かあった場合に相談できるようにしておくと心強いでしょう。

入居者の孤立死のリスクが高い

生活保護を受けている方を対象にしたアパートの経営では、入居者の孤立死のリスクが高くなります。データで見たように、生活保護を受けている方は単身の高齢者の割合が高くなっています。また、精神的な疾患を抱えていたり、社会的に孤立しやすい方も多い傾向に。そのため、人知れず亡くなっている可能性も否定できません。

もし孤立死が起きた場合、原状回復費用が高額になったり、入居者が集まらないおそれも。万一に備えて、「孤独死保険」に加入しておきましょう。孤独死保険では、原状回復費用や空室になった場合の家賃損失を補償してくれます。

生活保護者向けアパートを経営する際の注意点

これまで、生活保護を受けている方を対象にしたアパートの経営ならではのメリット・デメリットを解説しました。それでは、経営する際にどのようなことに注意すればよいのでしょうか。本章では、生活保護を受けている方を対象にしたアパートを経営する際の注意点を解説します。

家賃保証会社を利用する

生活保護者向けにアパートを経営する際は、家賃保証会社を利用しましょう。住宅扶助制度や代理納付制度がありますが、さまざまな要因で家賃の支払いが遅れる可能性があります。もし家賃が滞納されても、投資用ローンの返済をしなければなりません。保証会社を利用すると、入居者が家賃を滞納したとしても保証会社が代わりに支払いをしてくれるため、スケジュールどおりに家賃が入金されます。万が一のことがあっても、投資ローンの返済が滞ることはないでしょう。

入居者の審査をしっかりおこなう

生活保護を受けている方に向けてアパートを経営する際には、入居者の審査をおこないましょう。審査の際には、次のことを確認しておきましょう。

- 生活保護を受けている理由

- 入居者の人柄や性格、健康状態

- 連絡が取れる家族や知人の有無

対面でのやり取りを通じて、近隣とのトラブルを起こす可能性がないか、お金の管理ができるかなどを確認します。なかには直接本人に聞きづらい部分もあるため、ケースワーカーに聞くといいでしょう。

ケースワーカーと連携を取る

生活保護を受けている方を対象にしたアパートの経営では、ケースワーカーとの連携を密におこなうことが欠かせません。ケースワーカーは、入居者の状況や必要な手続きなど、オーナーが知りたい情報を把握しています。また、他の入居者との間でトラブルが発生した場合も、ケースワーカーと連携を取ることで解決しやすくなるでしょう。

生活保護者の受け入れ経験がある管理会社に委託する

生活保護を受けている方を対象にしたアパートを経営する際には、受け入れ経験がある管理会社に管理業務を委託しましょう。繰り返しになりますが、生活保護者向けのアパート経営は、福祉事務所やケースワーカーとの連携が欠かせません。生活保護者の受け入れ経験がある管理会社であれば、ノウハウや経験を活かし、オーナーに代わって管理業務を円滑に進めてくれます。

なお、地方公共団体、不動産関係団体、居住支援団体が連携し、支援をおこなう「居住支援協議会」が各地で組織されています。この協議会は高齢者や障がい者などの住宅確保要配慮者に対し、賃貸住宅にスムーズに入居できるよう支援するものです。こういった組織に加入している不動産会社であれば、生活保護者の受け入れ経験がある可能性が高いでしょう。

まとめ

本記事では、生活保護を受けている方を対象にしたアパート経営のメリットやデメリットを解説しました。生活保護を受けている方は約201万人おり、経済的な面で引越しをしない傾向にあるため、長期的な入居が期待できます。また、住宅扶助制度や代理納付制度があることから、家賃滞納リスクが軽減される点もメリットです。

一方、ケースワーカーや福祉事務所を通してやりとりするため、手間や時間がかかります。また、近隣トラブルが発生する可能性も否定できません。安定した経営をおこなうために、ケースワーカーや福祉事務所との連携をしっかり取るようにしましょう。生活保護を受けている方の情報や生活保護に関する制度などを理解しているため、心強い味方となります。

執筆者

民辻 伸也

宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。

株式会社クレア・ライフ・パートナーズ