アパート経営で経費にできる費用は?できない費用や節税のポイントを解説

本記事では、アパート経営で経費にできるものやできないもの、節税するためのポイントを解説します。経費をもれなく計上すると節税にもなるため、しっかり押さえておきましょう。

記事の目次

アパート経営における経費の判断基準

アパート経営をする際には、さまざまな経費が必要となりますが、すべてを計上できるわけではありません。本章では経費の判断基準や、私生活でも使う場合の経費の計上方法を解説します。

アパート経営に関係があるか

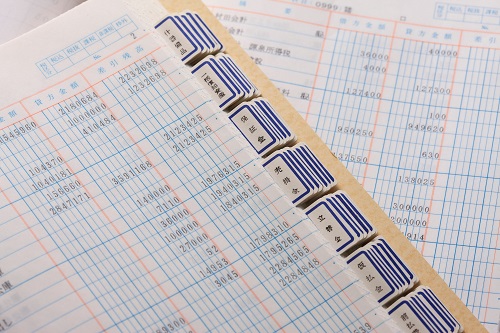

経費にできるかの判断基準は、「アパート経営をするうえで必要か」です。アパート経営に必要なものなのか、他人が見てもわかるよう、客観的な証拠を提示できるようにしなければなりません。具体的には、領収書や請求書などを保管しておく必要があります。次章で具体的な経費を解説します。

私生活でも使う場合は家事按分する

アパート経営と私生活の両方で使用するものに関する費用については、アパート経営に関する割合に応じて、経費として計上できます。これを「家事按分(かじあんぶん)」といいます。例えば、不動産会社とやり取りをする際に使うスマートフォンやパソコンの通信費。他にも、アパートを見回る際に使用する車両費などが挙げられます。家事按分をする際には、2つの方法があります。それぞれ詳しくみていきましょう。

使用する面積で按分する

一つ目は、使用する面積で按分する方法です。自宅を事務所としてアパート経営をされている方もいるでしょう。家事按分をすれば、アパート経営で使用する面積に応じて、家賃の一部を経費として計上できます。例えば、次の条件の場合を考えてみましょう。

<条件>

- 部屋の面積:48平方メートル

- アパート経営で使用するスペースの面積:8平方メートル

- 部屋の家賃:7万円

この場合、部屋全体の面積に対して、アパート経営で使用する面積の割合は、次のように計算できます。

8平方メートル ÷ 48平方メートル × 100% = 16.6%

次に経費計上できる、家事按分した家賃を求めます。

7万円×16.6%=1万162円

この場合、家賃のうち1万162円を経費として計上が可能です。金額としては少なく感じるかもしれませんが、アパート経営を続ける限りは毎月計上できます。

使用する時間で按分する

二つ目は、使用する時間で按分する方法です。例えば、家事按分をすると電気代の一部を経費として計上できます。次の条件を考えてみましょう。

<条件>

- 一日あたりのアパート経営に関する業務時間:3時間

- 1カ月の電気代:6,000円

まず、一日あたりのアパート経営に関する業務時間の割合を求めます。

3時間 ÷ 24時間 × 100% = 12.5%

次に、家事按分した電気代を計算してみましょう。

6,000円 × 12.5% = 750円

この場合、1カ月の電気代6,000円のうち750円を経費として計上できます。また、家事按分の割合は、一年分の平均を出すことが一般的です。月によって家事按分の割合を変えることのないようにしましょう。もし変える場合は、変更した根拠を示せるようにしておきましょう。

アパート経営で経費にできるもの

家賃や電気代なども、家事按分をすればアパート経営の経費として計上が可能です。下表は経費として計上できる費用の一覧です。

● 経費にできる費用一覧

- 不動産取得税

- 印紙税

- 登録免許税

- 固定資産税・都市計画税

- 管理委託料

- 修繕費

- 入居者募集のための仲介手数料

- 広告宣伝費

- 事務手数料

- 保証料

- アパートローンの利息

- 減価償却費

- 損害保険料

- 通信費

- 司法書士や税理士などへの報酬

- 青色専業従事者への給与

- 接待交際費

- 事務用品費

- 交通費

- 立ち退き料

- 新聞図書費

それぞれ詳しくみていきましょう。

税金

アパート経営をする際には、さまざまな税金を払わなければなりません。税金のなかには経費にできるものがあるため、押さえておきましょう。

不動産取得税

不動産取得税とは、アパートの建築や購入した際にかかる税金のこと。アパートが所在する都道府県に納めます。具体的な計算式は次のとおり。

不動産取得税 = 固定資産税評価額 ×3% ※

※2027(令和9)年3月31日までの軽減措置で、本則は4%

印紙税

印紙税は、売買契約書や工事契約書などの契約書に貼付するもの。印紙税も経費として計上が可能です。なお、印紙税の税率は、契約金額に応じて次のようになっています。

| 契約金額 | 印紙税額 (本則) |

税額(軽減後) ※2027年(令和9年)3月31日まで |

|---|---|---|

| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |

| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |

| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |

| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |

| 1億円超5億円以下 | 12万円 | 6万円 |

登録免許税

登録免許税とは、アパートの権利関係を公的に証明する登記をおこなう際に支払うもの。アパート経営をおこなうために必要な手続きであるため、経費として計上できます。登記をおこなう内容によって、税率が異なります。具体的な金額は次のとおりです。

- 所有権保存登記:固定資産税評価額 × 0.4%

- 所有権移転登記:固定資産税評価額 × 2.0%

- 抵当権設定登記:アパートローンの借入額 ×0.4%

所有権保存登記とは、アパートを建築する際におこなう登記手続きのことです。しかし、新築した場合には、固定資産税評価額が決定していないことも。その際は、所在地を管轄する法務局が認定した価格を基準にして算出された課税価格を用います。所有権移転登記とは、中古のアパートを購入した際におこなう登記手続きです。

また、アパートを経営する際は、アパートローンを借り入れることが一般的。金融機関は、万が一アパートローンが返済されない場合に備えて、抵当権を設定します。この抵当権も登記をおこない、アパートローンが返済されなかった場合には、金融機関がアパートを売却することで、債権を回収します。

固定資産税・都市計画税

固定資産税とは、アパートなどの固定資産を所有している方に課される税金です。都市計画税は、市街化区域内にあるアパートの所有者に対して課される税金です。どちらもアパート経営の経費にできます。なお、具体的な金額の計算式は次のとおり。

- 固定資産税:固定資産税評価額 × 1.4%

- 都市計画税:固定資産税評価額 × 0.3%

不動産会社に支払うもの

アパート経営の一部を、管理会社に委託している場合もあるでしょう。管理会社に支払う費用のなかにも、経費にできるものがあります。詳しくみていきましょう。

管理委託料

管理委託料とは、アパートの管理業務を管理会社に委託する際に支払う費用のこと。入居者の対応や修繕の手配など、さまざまな業務を管理会社に委託することで、経営者の負担を軽減できます。これらの業務はアパート経営を円滑に進めるために不可欠です。そのため、管理会社に支払う管理委託料は、経費として計上できます。また、管理業務を委託せず、ご自身でおこなっている場合にかかった費用も、経費にできます。

なお、サブリース契約をしている場合は、管理委託料はありません。サブリース契約とは、サブリース会社がアパートを経営者から借り上げ、入居者へ貸し出す契約のこと。この場合、入居者が支払う家賃から一定の金額が差し引かれるため、管理委託料は生じません。

修繕費

アパートの築年数が経つと、老朽化したり設備が故障したりなど不具合が生じることも。管理会社は入居者から依頼を受けたり、定期的な点検をおこない、必要な修繕をおこないます。多くの場合、修繕にかかった費用は経営者に請求されます。修繕費も、経費として計上が可能。国税庁のホームページでは修繕費として計上できるものとして、次のように記載されています。

- 改良のために要した費用の金額が20万円に満たない場合

- 修理や改良などがおおむね3年以内の期間を周期としておこなうことが、これまでの実績や他の事情から見て明らかな場合

また、アパートの資産価値を高めるために実施した工事の費用に関しては、資本的支出とみなされます。具体的には、部屋の増築や耐震補強など。資本的支出に該当する場合は、耐用年数に応じて減価償却をおこない、経費として計上します。

入居者募集のための仲介手数料

入居者を募集するために、不動産会社に仲介を依頼し、入居者が決定した場合に支払う仲介手数料は、経費にできます。宅地建物取引業法によって、仲介手数料は上限が決められています。具体的な計算式は次のとおりです。

仲介手数料 = 家賃1カ月 × 0.5 + 消費税

入居者が決まるたびに発生するものなので、忘れず計上しましょう。

広告宣伝費

広告宣伝費とは、入居者を募集するためにかかる費用のこと。具体的には、不動産ポータルサイトへの掲載費用やチラシの作成・配布費用などが挙げられます。これらは入居者を増やし、安定的な収入を得るために不可欠な支出であることから、経費として認められます。

金融機関に支払うもの

金融機関に支払う費用のなかにも、経費として計上できるものがあります。詳しくみていきましょう。

事務手数料

事務手数料とは、アパートローンを借り入れる際、金融機関へ支払う手数料です。事務手数料には、定率制と定額制の2種類があります。

-

定率制

借入金額に対して決まった割合を手数料として支払う。 -

定額制

借入金額に関わらず、決まった金額を手数料として支払う。

定率制の相場は1〜3%とされています。一方、定額制は3〜5万円が相場です。事務手数料も経費にできるため、忘れず計上しましょう。

保証料

アパートローンは高額な借り入れであることから、保証会社による保証をつけなければならないケースもあります。万が一、アパートローンを返済できなくなった場合、保証会社が保証してくれるものです。保証料の支払い方法には、次の2パターンがあります。

- アパートローンの金利に上乗せする

- アパートローンの借り入れ時に一括で払う

これは金融機関ではなく、保証会社に支払うものですが、経費として計上できます。

アパートローンの利息

先述したように、アパート経営をする際はアパートローンを借り入れることが一般的です。このアパートローンの利息も、経費として計上できます。例えば、5,000万円を借り入れて、金利2%で30年間返済する場合。30年間合計すると、利息である約1,653万円を経費として計上できます。しかし、元本は計上できない点に注意しましょう。元本が計上できない理由は、次の章で詳しく解説します。

その他

ここからは細々とした項目ですが、経費として計上できるものを解説します。それぞれが小さな金額でも、まとまれば節税効果も高まります。よく理解しておきましょう。

減価償却費

減価償却とは、建物や設備など、時間の経過とともに価値が下がっていく資産を、耐用年数に応じて毎年少しずつ経費として計上する会計上の処理のこと。アパート経営において減価償却できる資産の具体例として、アパートそのものやエアコン、駐輪場、ゴミ置き場などが挙げられます。例えば建物の場合、構造によって経費計上できる期間が異なります。具体的には次のとおり。

| 建物の構造 | 法定耐用 年数 |

償却率 |

|---|---|---|

| 鉄骨鉄筋コンクリート造 (SRC造) 鉄筋コンクリート造 (RC造) |

47年 | 0.022 |

| 金属造 (4mmを超えるもの) | 34年 | 0.03 |

| 木造 | 22年 | 0.046 |

| 木骨モルタル造のもの | 20年 | 0.05 |

(2007年4月1日以降取得のもの)

参考:国税庁 減価償却資産の償却率表(PDF)

また、減価償却費を求める計算式は下記のとおりです。

減価償却費 = 建物の購入価格 × 定額法の償却率

例えば、木造アパートで購入価格が5,000万円だった場合の減価償却費を計算してみましょう。

5,000万円 × 0.046 = 230万円

この場合、毎年230万円を建物の減価償却費として計上できます。ただし、減価償却できる資産は、取得費用が10万円以上であるものに限られます。取得費用が10万円未満の場合は、一括で費用計上が認められるため、注意しましょう。

損害保険料

アパート経営をしていると、火災や地震などの予期せぬ出来事によって、アパートが損害を受けることも考えられます。そういった時に補償を受けるため、損害保険に加入することが一般的です。この損害保険料も、経費として計上できます。

長期で契約したほうが保険料を抑えられることから、数年分をまとめて支払っている方もいるでしょう。その場合、一年単位で割った費用を経費として計上します。例えば、5年契約で20万円の火災保険に加入していた場合。一年あたり4万円を経費として計上が可能です。保険に加入した年に一括で計上するのではなく、一年単位で計上する点に気をつけましょう。

通信費

不動産会社や修理業者とのやり取りなどで使用する、スマートフォンやインターネットの通信費も経費にできます。他にも次のようなものが通信費として計上できます。

- スマートフォンやパソコンの購入代金

- プロバイダー会社に支払う料金

- 携帯電話会社に支払う料金

しかし、アパート経営のみではなく、私生活と共有している場合には、家事按分が必要です。全額を経費として計上できない点に留意しましょう。

司法書士や税理士などへの報酬

アパートの登記手続きや確定申告をおこなう際に、司法書士や税理士などの専門家に依頼する方もいるでしょう。これらの手続きは専門的な知識がいることから、専門家に依頼することが一般的です。こういった専門家への報酬も、経費として計上できます。

青色専業従事者への給与

青色専業従事者とは、青色申告をしている事業主に雇われている配偶者や親族のこと。また、次の要件を満たす必要があります。

- その年の12月31日現在で15歳以上であること

- その年を通じて6カ月を超える期間、青色申告をしている事業主の事業にもっぱら従事していること

これらの要件を満たした青色専業従事者に給与を支払っている場合、給与を経費として計上できます。ただし、青色申告ができるのは、「5棟10室以上」のアパート経営をおこなっている場合です。例えば、8室しかないアパートでは青色申告そのものができません。

また、青色専業従事者へ給与を支払った場合、配偶者控除や扶養控除が受けられなくなります。そのため、配偶者控除や扶養控除の控除額を上回る給与の支払いがある場合に、経費として計上することで節税が可能となります。

接待交際費

接待交際費とは、取引先との会食費や贈答品の代金などのこと。例えば、不動産会社と打ち合わせのための飲食代やお中元やお歳暮の費用などが該当します。当然、アパート経営に関するもののみ計上できます。家族との外食費や一人での飲食代などは、経費として計上できません。領収書をもらった際には、参加した相手や目的などを記録し、アパート経営に関するものであることを証明できるようにしておきましょう。

事務用品費

アパート経営に必要な事務用品費も経費にできます。事務用品と聞くと、文房具をイメージする方も多いかもしれません。次のようなものが事務用品費として計上できます。

- 契約書を作成する際に必要な印鑑

- 収入や支出などを計算する際の電卓

私生活との線引きをおこない、アパート経営に関するものを経費として計上しましょう。

交通費

アパート経営の際、移動のために支払った交通費も経費として計上できます。具体的には、次のようなケースが考えられます。

- アパートローンの面談や決済のための金融機関への訪問

- 内覧するためのアパートへの訪問

- 契約や相談のための不動産会社への訪問

これらの訪問に使ったガソリン代や高速道路の料金代、駐車場代などは経費として計上できます。また、アパートが遠方にあり、宿泊をした場合の宿泊費も計上が可能。公共交通機関は領収書がないため、旅費精算書を作成しておきましょう。

立ち退き料

入居者に立ち退いてもらう際に、引越し費用などの費用を負担した場合も、経費として計上できます。例えば、老朽化によりアパートを建て替える場合、家賃滞納をしている入居者に立ち退いてもらう場合が考えられます。

もし建て替える場合、収益物件に建て替える場合のみ経費として計上できます。アパートを解体したあと、自宅を建てる場合には経費にはできないため、注意しましょう。

新聞図書費

アパート経営に必要な情報収集のために、購入した新聞や書籍の購入費も経費計上が可能です。繰り返しになりますが、アパート経営に関するものである点に気をつけましょう。また、アパート経営に関するものでも、資格取得のための講座や書籍の購入費は計上できません。なぜなら、資格は経営するにあたって必ず必要なものではないからです。

アパート経営で経費にできないもの

前章で、アパート経営で経費にできるものをみてきました。それでは反対に、経費にできないものは何があるのでしょうか。それぞれ詳しく解説します。

アパートローンの元本

アパートローンの利息は経費にできますが、元本はできません。なぜなら、アパートローンは土地やアパートを購入するために借り入れたものであり、購入した資産の対価であるからです。また、アパートは減価償却をおこなうため、元本を経費にすると、二重計上になってしまいます。

固定資産税の精算金

固定資産税の精算金とは、アパートの売買時に発生する、固定資産税の年の途中における日割り計算による調整額のこと。通常、固定資産税は1月1日時点での所有者が負担します。しかし、売買によって年の途中で所有者が変わった場合、売買後の分の固定資産税も売主が負担しなければならないのは不公平です。

そこで、引き渡し日以降の固定資産税を、買主が負担することになっています。この際に買主が負担する固定資産税の精算金は、経費にできません。なぜなら、アパートを購入する代価の一部と考えられるからです。経費にはできませんが、アパートを取得する際にかかった取得費用に含めることが可能です。

所得税・法人税

所得税や法人税は、アパート経営によって得られた所得に対して課される税金です。一方、経費とはアパート経営に必要な費用であり、所得を計算するうえで差し引くことができるもの。しかし、所得税や法人税は所得から計算される税金であることから、経費にはできません。

アパートを購入する際の仲介手数料

アパートを購入する際に不動産会社に支払う仲介手数料は、経費にできません。なぜなら、アパートの取得に直接結びつく費用であることから、取得費用の一部とみなされるためです。そのため経費として計上するのではなく、取得費用に含めて計上します。取得費用は減価償却費として計上するため、経費として計上すると、アパートローンの元本と同様、二重計上となってしまいます。

団体信用生命保険料の特約料

団体信用生命保険(以降、団信)は、アパートローンの契約者が死亡したり、高度障害になったりした場合に、アパートローンの残債が保険金でまかなわれる保険です。

団信の特約料を経費として計上できるかは、個人事業主か法人かによって異なります。個人事業主が支払った場合は、経費として計上できません。なぜなら、団信の加入は個人に万が一のことがあった場合の備えとみなされるためです。一方、法人の場合は経費として計上が可能です。また、保険金が降りた際、個人事業主の場合は課税されませんが、法人の場合は課税の対象となります。

アパート経営で節税するためのポイント

これまでアパート経営で経費にできるもの・できないものを解説しました。本章では、アパート経営で節税するためのポイントを解説します。

経費をもれなく計上する

節税するポイントの一つ目は、経費をもれなく計上することです。もれなく計上すると、課税所得を減らし、納める税金を少なくすることができます。そのため、経費にできるものを把握し、領収書や請求書などを丁寧に管理しましょう。もし経費にできるか迷った場合は、税理士などの専門家に相談するといいでしょう。

赤字の場合は損益通算をする

アパート経営で赤字が発生した場合、他の所得と損益通算をすることで、税負担を軽減できる可能性があります。損益通算とは、赤字と黒字の所得を相殺し、納める税金を減らすことができる制度です。例えば、給与所得が700万円で、アパート経営による所得が200万円の赤字だった場合。700万円から200万円を差し引いた500万円が課税所得となります。日本では累進課税制度が採用されており、課税所得が高いほど税率も高くなります。そのため、課税所得が減れば、税率も低くなり、結果として納める税金も減らせます。損益通算は確定申告をしなければできないため、忘れずにおこなうようにしましょう。

所得金額によっては法人化を検討する

アパート経営の所得金額によっては、法人化することで、節税効果を期待できる場合があります。それは、法人税率は個人の所得税率よりも低く設定されているため。先述したように、日本では累進課税制度が採用されており、税率は5〜45%とされています。一方、法人税では原則23.2%となっており、中小法人の場合、年800万円以下の部分は15%です。このように法人税のほうが低いため、一般的に課税所得が900万円以上の場合、法人化するといいとされています。

アパート経営の経費に関するよくある質問

アパート経営の経費に関するよくある質問をまとめました。

アパート経営で通信費は経費にできる?

通信費は経費として計上可能です。ただし、アパート経営に関する部分のみとなります。そのため、スマートフォンやパソコンなど、私生活でも利用している場合は、家事按分する必要があるでしょう。

アパート経営で車両費は経費にできる?

車両費とは、車の維持管理にかかる経費のこと。アパート経営に関するものであれば、車両費も経費にできます。具体的には、次のような費用が挙げられます。

- 車検費用

- 自賠責保険や任意保険などの保険料

- 自動車税や自動車取得税などの税金

しかし、繰り返しになりますが、経費として計上できるのはアパート経営に使用した分のみです。家事按分の方法としては、走行距離で按分する、使用日数で按分することが考えられます。

アパート経営で交通費は経費にできる?

交通費も経費として計上が可能です。例えば、アパートの視察や不動産会社との打ち合わせなどで交通費がかかった場合、経費にできます。領収書には、目的が何だったのかメモしておきましょう。公共交通機関を利用し領収書がない場合には、旅費精算表を作成します。

まとめ

本記事では、アパート経営において経費にできるもの、できないものを解説しました。スマートフォンやインターネットの通信料など私生活で使用しているものでも、家事按分をすると経費計上が可能です。もれなく経費計上すると課税所得が抑えられ、節税効果が高まります。ただし、アパート経営に関するものであることを証明しなければなりません。領収書や請求書はしっかり管理しましょう。判断に迷った場合は、税理士などの専門家に相談するといいでしょう。

執筆者

民辻 伸也

宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。

株式会社クレア・ライフ・パートナーズ