賃貸併用住宅のデメリットとは?メリットや運用に向いている人を解説

記事の目次

賃貸併用住宅とは

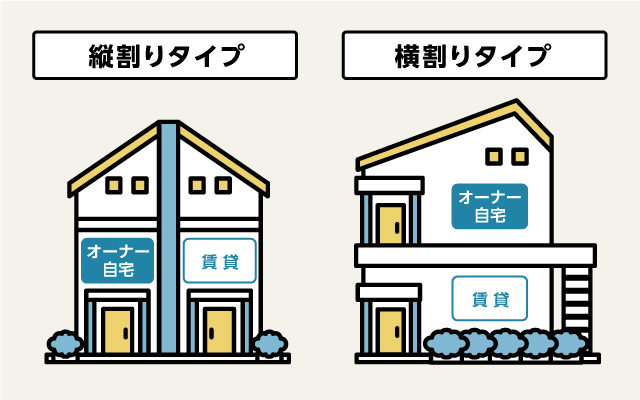

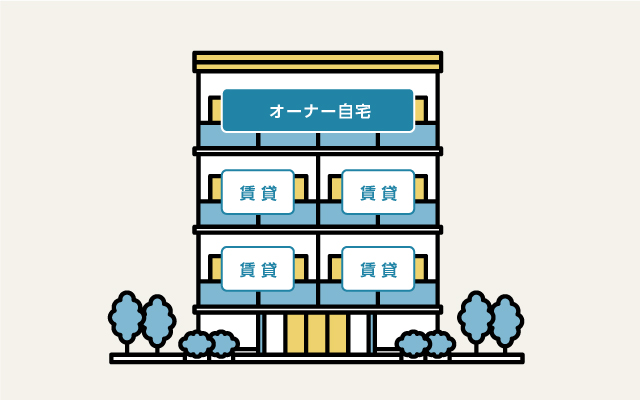

賃貸併用住宅とは、建物内に自宅と賃貸用の部屋を併設した住宅のことです。

一戸建て住宅内に賃貸用の部屋を設けるケースや、マンションやアパートといった集合住宅の一部屋を自宅にし、他を賃貸として貸し出すケースがあります。賃貸用の部屋があることで、自宅機能を持ちながら家賃収入を得られます。

賃貸併用住宅のデメリット

賃貸併用住宅では、自宅に住みながら家賃収入を得られるため、魅力的に感じるでしょう。しかし、さまざまな面でデメリットがあります。本章では経済、管理、生活の3つの観点からデメリットを解説します。

経済面でのデメリット

賃貸併用住宅には、経済面で大きなデメリットが3つあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

初期費用が高額になる

賃貸併用住宅は、初期費用が高額になるというデメリットがあります。一戸建て住宅の場合、自宅と賃貸部分を併設するため、一般的な一戸建て住宅よりも建築面積が大きくなり、建築費用が高額になるでしょう。また、土地を購入する場合、土地の購入費用も高額に。なぜなら賃貸部分の収益性を確保するためには、駅からのアクセスがよい、周辺施設が充実しているなど、立地のよい土地を購入しなければならないからです。

さらに、建築費用や土地の購入費用が高額になると、それに応じてローンの事務手数料や売買契約書に貼付する印紙税なども高くなります。また、賃貸部分には原則として住宅ローンを利用できず、金利の高い投資用ローンを組まなければならないことも、把握しておきましょう。

賃貸部分には住宅ローン控除が適用されない

先述したように、賃貸併用住宅の賃貸部分は住宅ローンではなく、原則として金利の高い投資用ローンを組まなければなりません。当然ですが、住宅ローンを利用できないため、住宅ローン控除も適用されません。そのため、自宅部分のみに住宅ローン控除が適用されます。

住宅ローン控除とは、年末時点の住宅ローンの残高に対し、0.7%分の金額が所得税から差し引かれるもの。つまり、残高が多いほど、差し引かれる税金も多くなります。例えば、年末時点のローン残高が、住宅ローンが2,000万円、投資用ローンが3,500万円だった場合。ローン残高の合計額である5,500万円ではなく、住宅ローン残高の2,000万円に対して控除が適用されます。賃貸部分は投資用ローンであるため、住宅ローン控除が適用されない点に注意しましょう。

通常の賃貸物件より利回りが下がる

賃貸併用住宅のデメリットとして、通常の賃貸物件より利回りが下がることもデメリットとして挙げられます。通常の賃貸物件と違い、自宅部分が設けられるため、その分賃貸として貸し出す入居者のスペースが減り、収益性が下がるからです。わかりやすくするために、シミュレーションしてみましょう。

<条件>

購入価格:7,000万円

家賃収入:8万円/戸

まず、5世帯の賃貸住宅を運営する時の利回りを計算してみましょう。なお、利回りを求める計算式は下記のとおりです。

利回り(%)=年間家賃収入(円)÷物件購入価格(円)×100

480万円÷7,000万円×100=6.8%

次に、同じ床面積で1世帯を自宅とし、4世帯を賃貸住宅として運営する時の利回りを計算してみましょう。

384万円÷7,000万円×100=5.4%

一部屋が自宅になった分、家賃収入が減ったため、利回りも下がったことがわかります。このように、賃貸併用住宅は利回りが下がる点がデメリットです。

売却や相続が難しい

売却や相続が難しいことも、賃貸併用住宅を運用するデメリットです。その理由として、以下の2点が挙げられます。

- 購入希望者が限定される

- 相続時の分割が難しい

賃貸併用住宅は、自宅と賃貸部分を併設している特殊な物件であるため、購入希望者が少なくなります。例えばすでに自宅を有している投資家の場合、一戸建ての賃貸併用住宅で、自宅部分は不要となるでしょう。反対に、自宅を購入したいと考えている方にとって、賃貸部分は必要ありません。つまり、賃貸併用住宅は「賃貸併用住宅を購入したい」という方に購入希望者が限られます。そのため、一般的な賃貸物件よりも購入希望者が限られ、売却が難しくなるでしょう。

また、相続時の分割が難しいこともデメリットの一つです。売却時と同様、相続人がすでに自宅を所有している場合、賃貸併用住宅の自宅部分は不要となります。相続人が賃貸併用住宅を引き継ぐとしても、誰にどのように分割するかという問題が出てくるでしょう。このように賃貸併用住宅は、売却や相続が難しいというデメリットがあります。

管理面でのデメリット

賃貸併用住宅の管理面におけるデメリットを見ていきましょう。

クレームが直接オーナーにくる

入居者からのクレームが直接オーナーに寄せられる可能性がある点も、賃貸併用住宅を運用する際のデメリットです。同じ建物内に住んでいることから、オーナーにクレームを寄せられることがあります。例えば「トイレで水漏れが発生した」「近隣住民の騒音がひどい」など、本来であれば管理会社が対応するようなものでも、連絡が来るかもしれません。

昼夜を問わず連絡があると、落ち着いて生活できないでしょう。自宅が離れた場所にある場合は管理会社を通してやりとりをするため、一定の距離が保たれます。しかし、賃貸併用住宅の場合、入居者とオーナーの距離が近いからこそ、良好な関係を築くことが難しい場合もあるでしょう。

入居者の確保が難しい

賃貸併用住宅は、一般的な賃貸物件と比較して、入居者の確保が難しいというデメリットがあります。オーナーの目があることから、入居に抵抗を感じる方もいます。また、オーナーとの間でトラブルが発生した場合、そのまま住み続けるのは難しいと考える入居者もいるでしょう。家では気を遣わずに過ごしたいと考える方も多いことから、オーナーとの距離が近い賃貸併用住宅は敬遠される傾向にあります。

生活面でのデメリット

最後に、賃貸併用住宅の生活面でのデメリットを見ていきましょう。

プライバシーの確保が難しい

賃貸併用住宅は、オーナー自身もプライバシーの確保が難しくなります。例えば、アパートやマンションタイプの賃貸併用住宅の場合、玄関や廊下などの共有部分で入居者と顔を合わせることが多くなります。また、上の階や隣の部屋に入居者がいる場合、生活音が気になることも。このように、賃貸併用住宅は入居者と同じ建物内に住むことから、プライバシーの確保が難しくなる点がデメリットです。

自宅部分の設計の自由度が低い

賃貸併用住宅のデメリットとして、自宅部分の設計の自由度が低いことが挙げられます。例えば、プライバシーを確保するために、ドアや窓の位置を調整が必要になる場合もあるでしょう。また、寝室やトイレやお風呂なども、配慮する必要があります。そのため、自分が思うような自宅部分の間取りを実現できないことも。賃貸併用住宅であるがゆえに、自宅部分の設計が制限される点を理解しておきましょう。

賃貸併用住宅のメリット

これまで賃貸併用住宅のデメリットを見てきましたが、悪い点ばかりではありません。本章では、賃貸併用住宅を運用する際のメリットを4つ解説します。

土地を有効活用できる

賃貸併用住宅を運用するメリットとして、土地を有効活用できる点が挙げられます。広い土地を所有している場合や相続で取得した場合、賃貸併用住宅は選択肢の一つになるでしょう。例えば更地の場合、土地や建物などを所有している際にかかる固定資産税は、建物が建っている土地よりも高くなります。賃貸併用住宅を建てることで、「住宅用地の特例」が適用され、200平方メートル以下の部分の固定資産税は6分の1に軽減されます。

家賃収入を自宅の住宅ローン返済に充てられる

家賃収入を自宅の住宅ローンの返済に充てられることも、賃貸併用住宅を運用するメリットです。家賃収入を住宅ローンの返済に充てれば、自身の収入から支払う返済額を減らせます。家賃収入が十分にあれば、早期に住宅ローンの完済もできるでしょう。また、住宅ローンを完済したあとも、家賃収入は継続して得られるため、老後資金の対策にもなります。

住宅ローンを利用できる場合がある

賃貸併用住宅の賃貸部分は、原則として投資用ローンを組まなければなりません。しかし、場合によっては住宅ローンを利用できることがあります。例えば、スルガ銀行には「賃貸併用住宅ローン」があり、自宅部分が50%以上の場合は住宅ローン商品として扱われます。もし住宅ローンを利用できれば、投資用ローンと比較して金利も低いため、総返済額も抑えられ、返済負担も軽減できるでしょう。

節税効果が期待できる

賃貸併用住宅の運用は、固定資産税と相続税で節税が可能です。固定資産税は先述したように、「住宅用地の特例」が適用されるため。200平方メートル以下の部分は6分の1、200平方メートルを超えた部分は3分の1に減額されます。住宅用地の特例を適用した場合の固定資産税額は、次の計算式で求められます。

小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)

固定資産税評価額×1/6×1.4%

一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)

固定資産税評価額×1/3×1.4%

なお、アパートやマンションの場合は、戸数×200平方メートル以下の部分が小規模住宅用地となります。

また、賃貸併用住宅は相続税においても節税が可能。現金を相続する場合、相続税を計算する際のもととなる相続税評価額は、額面どおりの金額です。一方、不動産の場合は、土地が固定資産税評価額の約80%、建物が固定資産税評価額の約70%です。また賃貸物件の場合、他人に貸し出しており、活用方法が限られることから、さらに相続税評価額は下がります。他にも、「小規模宅地等の特例」で相続税の課税価格の減額が可能。一定の条件を満たした場合、賃貸に出されている土地(200平方メートルまで)の50%が減額されます。

賃貸併用住宅の運用に向いている人

経済面や管理面でデメリットがある賃貸併用住宅ですが、土地を有効活用できたり、節税効果が期待できるなどのメリットもあります。それでは賃貸併用住宅の運用は、どのような方が向いているのでしょうか。

賃貸需要の高い場所に土地を所有している人

賃貸需要の高い場所に土地を所有している方は、賃貸併用住宅の運用に向いているでしょう。先述したように、賃貸併用住宅は一般的な賃貸物件と比べ、入居者が限られます。しかし、賃貸需要の高い場所であれば、賃貸併用住宅でも入居したいという入居者が集まる可能性は高まります。例えば、駅や大型商業施設の近くなど、生活を送るうえで利便性の高い場所であれば、入居を見込めるでしょう。

将来二世帯住宅にする可能性がある人

将来、二世帯住宅にする可能性がある方も、賃貸併用住宅の運用に向いています。例えば、「現在は両親と離れて暮らしているが、ゆくゆくは一緒に住みたい」といったケースや「子どもが独立した時に賃貸部分を譲りたい」といったケースが考えられます。ただし、将来的に二世帯住宅に変更することを想定して、間取りを設計する必要があります。ハウスメーカーによっては、二世帯住宅を視野に入れた賃貸併用住宅の施工例も紹介しているため、調べてみるとよいでしょう。

実家を相続した人

実家を相続した方も、賃貸併用住宅の運用に向いているでしょう。実家を相続した場合、リフォームや改装をすれば、賃貸併用住宅の運用が可能です。一から賃貸併用住宅を建てる場合と比較して、土地を購入する必要がないため、初期費用を抑えて賃貸経営を始められます。特に、実家がある土地に愛着を持っている方は、賃貸経営を続けるモチベーションにもつながるでしょう。

賃貸併用住宅に関するよくある質問

賃貸併用住宅に関するよくある質問をまとめました。

賃貸併用住宅は何坪から建てられる?

賃貸併用住宅は30坪から建てることが可能とされています。ただし、建ぺい率や容積率によっても異なります。建ぺい率とは、敷地の面積に対して建物が占める割合のこと。容積率とは、敷地の面積に対する建物の延べ床面積のことです。例えば、30坪で建ぺい率60%、容積率180%だった場合。建築面積は18坪、延べ床面積は54坪となります。

建ぺい率、容積率のどちらも行政によって上限が定められているため、事前に確認しておきましょう。なお、一般的な一戸建て住宅は、40坪あれば十分とされています。そのため40坪あれば、土地の条件に縛られず、自宅部分にも余裕のある賃貸併用住宅を建てられるでしょう。

賃貸併用住宅のローンは年収の何倍まで借りられる?

住宅ローンの場合、年収の5〜8倍が借入限度額とされています。一方、投資用ローンは年収の10〜20倍と高く設定されています。しかし、借り入れできる金額は、無理なく返済できる金額ではありません。身の丈に合わない金額を借りてしまうと、空室で家賃収入が減ったり、家賃を滞納されたりした場合、投資用ローンの返済ができなくなる可能性も。家賃収入の収支シミュレーションをおこない、確実に返済できる金額を借り入れるようにしましょう。ファイナンシャルプランナーや不動産会社などの専門家に相談すると安心です。

賃貸併用住宅で住宅ローンを使うデメリットは?

金融機関によっては、一定の条件を満たすことで、賃貸併用住宅でも住宅ローンの利用が可能です。しかし、持ち家を購入する場合と比較して、賃貸併用住宅の場合は借入額が高額になることから、ローンの審査が厳しくなる点に注意しましょう。一般的な住宅ローンでは、契約者の返済能力が審査されます。賃貸併用住宅でも同様ですが、借入額が高額になる分、さらに厳しくチェックされます。

また、金融機関によっては、サブリースを条件にしていることも。サブリースとは、オーナーが所有する賃貸物件をサブリース会社が借り上げ、入居者に貸し出すというものです。入居者の募集や建物の管理といった管理業務を委託できる一方、手数料を支払わなければならず、サブリース会社から支払われる家賃収入が減額される可能性もあります。住宅ローンは金利が低いため、総返済額を抑えられるメリットがあります。しかし、賃貸併用住宅においてはデメリットもあるため、よく理解したうえで検討しましょう。

賃貸併用住宅のハウスメーカー選びのポイントは?

賃貸併用住宅におけるハウスメーカー選びは、運用の成功を大きく左右する重要な要素です。そのため、次のポイントを確認しておきましょう。

・賃貸併用住宅の施工実績があるか

・賃貸経営についてのノウハウや実績があるか

・ローンに関する相談ができるか

・アフターフォローはどういったものがあるか

賃貸併用住宅の運用で失敗しないためにも、施工実績や運用の実績があるハウスメーカーを選びましょう。また、繰り返したように住宅ローンを利用できる場合もあるため、ローンの相談ができるハウスメーカーであれば心強いでしょう。賃貸併用住宅に限りませんが、どのように物件を手放すかも重要です。もし売却価格が低かった場合、赤字で終わってしまうおそれもあります。アフターフォローがどうなっているかも確認しておきましょう。最初から一つに絞るのではなく、複数のハウスメーカーを比較・検討すると、よりよいプランに出合える可能性が高まります。

まとめ

本記事では、賃貸併用住宅の運用におけるデメリットやメリットを解説しました。賃貸併用住宅の運用は、土地を有効活用でき、家賃収入を住宅ローンの返済に充てられるといったメリットがあります。一方、初期費用が高額になるほか、入居者との距離が近くなることから、クレームが直接寄せられたり、プライバシーの確保が難しくなったりする面も。しかし、管理業務を管理会社に委託し、設計の段階で顔を合わせないように導線を引くことで、一部のデメリットは対策が可能です。メリット・デメリットをよく理解したうえで、賃貸併用住宅を運用するか検討しましょう。

執筆者

民辻 伸也

宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。

株式会社クレア・ライフ・パートナーズ