結婚費用はいくらかかる?結婚資金は必要?結婚式や新婚旅行、新生活にかかる平均費用を徹底調査

記事の目次

みんなはいくらかかった?結婚にかかった費用

実際のところ、結婚にはどの程度の費用が必要になるのでしょうか。あらかじめ目安がわかっていれば、計画的に結婚準備が進められます。

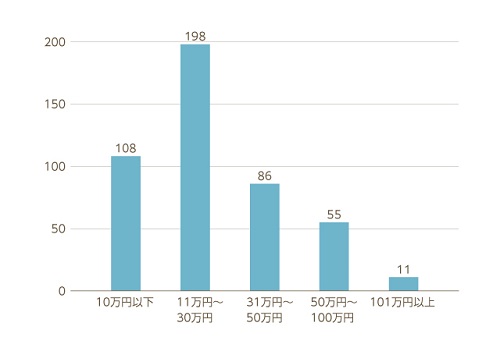

婚約指輪・結婚指輪にかけた費用は?

プロポーズの際に必要となる婚約指輪や、結婚してから何十年とつける結婚指輪。総額でどれくらいかかるものなのでしょうか?さっそくアンケート結果を見てみましょう。

回答サンプル数:458

アンケート調査の結果によると、結婚を経験した方々が指輪にかけた平均費用は36万円となりました。もっとも多いのは11~30万円、次いで10万円以下、31~50万円と続きます。平均費用はボリュームゾーンより高いですが、50万円以上という方も見られるため、金額が引き上げられているようです。

なお、結婚指輪の費用は年収にも関係します。大切なのはお互いの気持ちですから、無理のない金額で検討するとよいでしょう。

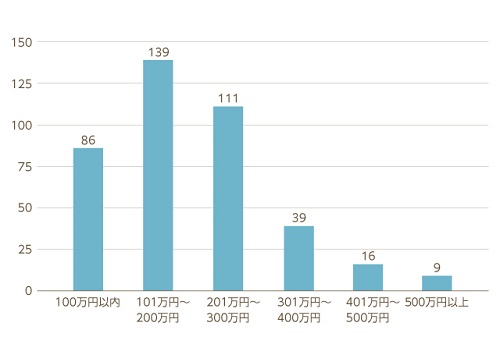

結婚式にかけた費用は?

続いて、結婚式にかけた費用についてのアンケート結果です。

回答サンプル数:400

アンケート調査の結果では、結婚を経験した方々が結婚式などにかけた平均費用は214万円となりました。挙式・結婚式・ウェディングパーティーの形式にこだわらず、記念撮影のみ、親族とのお食事会のみ、海外挙式と新婚旅行を一緒にやるなどして金額を抑えている方が多い印象です。

もっとも多くの回答を集めたのは101~200万円。そして201~300万円、100万円以下と続きます。ただし、実際に結婚式にかけた費用が、すべて自己負担金というわけではありません。なぜなら結婚式では、ご祝儀としてある程度の費用が戻ってくるためです。ご祝儀の費用は新郎新婦との関係性によって異なり、全体の金額は招待者数によって違います。親族を除けば、おおむね1人3万円程度となるでしょう。例えば50名規模の結婚式なら、約150万円がご祝儀で戻ってくることになります。結婚式費用も式の内容によりさまざまですが、だいたい自己負担額は60~70%程度になるのではないでしょうか。また、ご祝儀のほかに、両親などから式費用の一部を出してもらうというケースもあります。そうすれば、結婚式の自己負担はさらに抑えられるでしょう。

結婚式を挙げず、その分のお金を新婚旅行に使うという方も少なくありません。自分たちが用意できる資金とやりたいことを整理すれば、できるだけ費用を抑えながら結婚式を執りおこなえます。

よくあるような、ゲストを呼び挙式と結婚式をするプランだと、平均300万円程度かかるので注意が必要です。自己資金と相談し、自分たちに合った結婚プランを考えましょう。

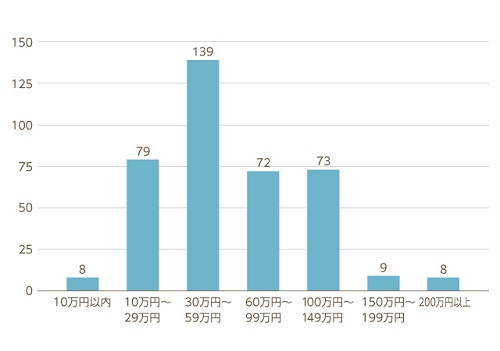

新婚旅行にかけた費用は?

続いて、新婚旅行にかけた費用についてのアンケート結果です。

回答サンプル数:388

アンケート調査の結果によると、結婚を経験した方々が新婚旅行にかけた平均費用は60万円となりました。もっとも回答が多かったのは30~59万円、次いで10~29万円、60~99万円、100~149万円と続きます。10~149万円の間で、金額には大きくばらつきがあるようです。

資金的な問題はもちろん、コロナ禍なども影響して新婚旅行に行かない人も増えています。あるいは行ったとしても海外は控え、国内で済ませるというケースも多いでしょう。

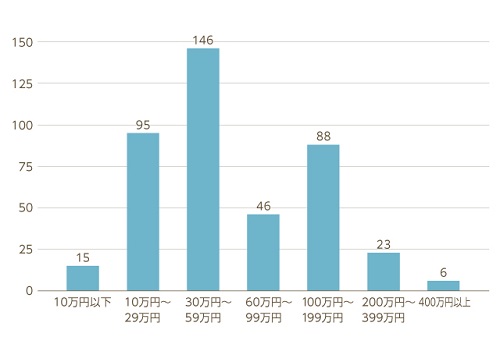

新生活に必要な家具や家電にかけた費用は?

最後に、新生活をはじめるにあたり必要な家具や家電にかけた費用についてのアンケート結果です。

回答サンプル数:419

アンケート調査の結果によると、結婚を経験した方々が新生活で必要な家具家電にかけた平均費用は78万円となりました。30~59万円が最多で、10~29万円、100~199万円と続きます。10~59万円程度におさめるか、100~199万円と少し大きな費用をかけて新生活の環境を整える方が多いようです。

家具や家電の金額はさまざまです。安価に済ませたい場合は、それぞれが使用していたものを持ち寄ったり、実家で使っていたものを譲り受けたりして、節約する方法も考えられます。逆に、せっかくの新婚生活だからと奮発し、最新家電で揃えたり、好きなブランドやメーカーの家具を購入したりする方もいるようです。何にどの程度の金額を使って生活環境を整えるのかは、あらかじめ予算を取り決め、その後の生活をイメージしつつ範囲内で検討しましょう。

結婚や新生活の準備にかけた費用の平均は388万円

アンケート結果の平均を算出した結果、結婚や新生活にかけた費用の総額は平均で388万円という結果になりました。

| 項目 | 平均額 |

|---|---|

| 指輪 | 36万円 |

| 結婚式 | 214万円 |

| 新婚旅行 | 60万円 |

| 新生活 | 78万円 |

結婚費用としてもっとも大きな金額になるのは、結婚式のようです。また、金額の低い指輪でも36万円ですから、結婚や新生活の準備にはある程度のまとまったお金が必要だということがわかります。何を重視するかによっても、それぞれかけられる金額は変わってくるでしょう。例えば新婚旅行を豪華に楽しみたいのか、新生活を豊かに過ごせるよう便利なものを揃えて整えたいのか。あらかじめ話し合い、必要なお金を算出して計画的に準備しておくのがよさそうです。

新居の契約や購入をするなら初期費用がかかる

上記でご紹介した以外に、結婚に当たっては家の契約や購入にもお金がかかります。以下で、具体的に必要となる初期費用を見ていきましょう。

賃貸物件を契約する際にかかる初期費用

-

敷金

借りた部屋の設備を汚したり傷つけたりした場合の修繕費、あるいは家賃を滞納した際の支払いに充てられるお金。担保として預けるもののため、家賃滞納や汚れ・傷などがなければ、退去時に戻ってきます。なお、金額は家賃の1~3カ月分程度を目安に、借りる物件やペット飼育をするなど条件によって異なります。また、地域によっては「保証金」と呼ばれることもあります。 -

礼金

貸主に対して支払うお礼金です。金額は家賃の1~3カ月程度で物件により異なりますが、敷金とは異なり戻ってきません。なお、そもそも礼金という習慣のない地域もあります。 -

仲介手数料

物件を紹介・仲介してくれた不動産会社に支払うお金で、賃料の1カ月分ということが多いでしょう。また敷金や礼金と違い、仲介手数料には別途消費税がかかります。 -

家賃(前家賃・日割家賃)

家賃は基本的に、翌月分を前月に支払います。そのため、入居する際には翌月分の家賃支払いが必要です。また、入居日(=家賃発生日)が月の途中であれば、その月の家賃を日割り計算して、翌月分の家賃と一緒に支払います。 -

鍵交換費用

新築物件に初めて入居するケースを除き、以前に入居者がいた場合には借主が費用を負担してカギを交換します。 -

家賃保証料

連帯保証人を立てない場合は保証会社を利用し、家賃保証料を支払います。金額は保証会社によって異なりますが、家賃の0.5~1カ月分ということが多いでしょう。 -

火災保険

賃貸物件に入居する際には、火災保険への加入が必要です。これは貸主に対する補償だけでなく、物件内にある自己資産を守るためにも欠かせません。

物件にもよりますが、賃貸物件を契約する際の初期費用は家賃の4~6カ月分と思っておくとよいでしょう。例えば家賃10万円の物件を契約した場合、だいたい40万~60万程度かかると考えておけば安心です。

なお、なかには敷金・礼金が不要だったり、フリーレント期間を設けていたりする物件もあります。こうした物件を選べば、さらに初期費用が押さえられるでしょう。ただし敷金ゼロの場合、退去時に汚れや破損等があれば修繕費を請求される可能性がありますので、十分に注意してください。

家を購入する際にかかる初期費用

家を購入する際にかかる初期費用は以下のとおりです。

-

仲介手数料

仲介(媒介)の取引で不動産を購入する場合、不動産会社に仲介手数料を支払います。400万円を超える物件であれば、その金額は「物件価格×3%+6万円+消費税」で算出可能です。ただし、新築マンションを購入(売主から直接購入)する場合には、仲介手数料が発生しません。 -

登録免許税

不動産売買では登記簿の所有権保存や移転がおこなわれ、これに費用がかかります。金額は土地・建物の評価額によって異なり、住宅ローンを利用する場合は抵当権設定に伴う税金の支払いも必要です。 -

司法書士費用

多くの場合、法務局への登記申請は司法書士に依頼するため、その報酬の支払いが必要です。金額は内容によって異なり、2~15万円程度になります。自身で登記申請すれば司法書士費用が不要ですが、知識・経験のない状態では非常に難しく、誤りも起きやすいので現実的ではないでしょう。 -

ローン借入時の費用

住宅ローンを利用する場合、融資手数料の支払いが必要です。この金額は、借入する金融機関によって異なります。 -

各種保険費用

住宅ローンを利用する場合は、万が一、債務者が返済不能になった場合に備えて団体信用生命保険(通称「団信」)への加入が必須です。また、その他にも資産を守るという観点から、火災保険や地震保険などへの加入も必要でしょう。補償内容等によって金額は異なりますので、十分な検討が求められます。 -

その他かかる税金

家を購入する際には、不動産取得税と印紙税も必要になります。また、購入時期に応じて固定資産税や都市計画税などの支払いも求められます。

物件の種類にもよりますが、家の購入にかかる諸費用の目安は物件価格の3~10%程度(頭金を除く)です。例えば4,000万円の物件を購入したとすると、諸費用は120万円~400万円程度かかる計算になります。物件価格だけでなく、こうした諸費用も含めた総額をあらかじめ算出し、住宅ローンの利用など無理のない支払い計画を練りましょう。

結婚資金が足りない場合はどうする?貯め方・用意の仕方

ここまで解説してきたとおり、結婚には多くのお金が必要になります。そのため、場合によっては自己資金で賄い切れないことも考えられるでしょう。そんなときの対応策について、いくつかご紹介します。

親から援助(贈与)してもらう

自分たちで用意できない分の費用を、両親から援助してもらうケースは少なくありません。以下で、その実態や予備知識を解説します。

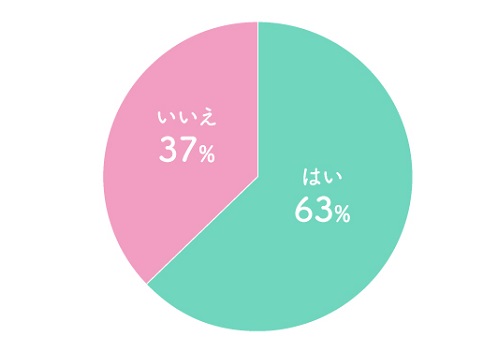

親からの資金援助があった人は63%

アンケート調査の結果によれば、実際に63%の方々が、結婚資金について親からの援助を受けていると回答しています。比較すると、すべて自己資金で賄っている方が少数派です。子どもの結婚に向けてコツコツとお金を貯めているという親は少なくありません。もし結婚式費用が不足するようなら、まずは両親に思い切って相談してみるとよいかもしれません。子どもの新たな人生に向けた門出ですから、何かしら協力してくれるかもしれません。

贈与税は年間110万円までなら非課税

通常、お金の贈与には贈与税がかかります。しかし、2015年に創設された「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」制度を活用すると、結婚関連での支払いについて300万円まで非課税になります。

ただし、制度を利用するには、取扱金融機関の口座開設が必要です。そのうえで、贈与者および受贈者が揃った状態で手続きをおこない、申し込みます。なお、対象となるのは直径の父母・祖父母等から、18歳以上50歳未満の子および孫に対する贈与です。

結婚式代や指輪の価格、新婚旅行費を抑える

結婚式は内容によって金額が大きく異なりますし、結婚指輪も金額はさまざまです。また、新婚旅行も行き先や行程などによって、費用がかなり変わります。例えば結婚式は演出を変えたり、招待する人数を変えたり。新婚旅行なら海外より国内の方が費用は少なくて済みますし、滞在日数が少ないほどお金がかかりません。これらは検討次第で金額を抑えられますので、不足分を削減するのも一つの方法です。なかには、結婚式や新婚旅行をおこなわない夫婦も少なくありません。

ブライダルローンを利用する

結婚に必要な資金を借り入れる、ブライダルローンというものがあります。一般的なカードローンと比較すると、ブライダルローンは金利を抑えて借り入れることが可能です。ただし利息が発生しますので、総額としては余計な支払いが求められることになります。どうしても他に資金調達の手段がない場合には、一つの選択肢として考えてみてもよいかもしれません。

部屋条件を緩和する

二人で住む物件選びでも、費用を抑えることができます。新婚時、すぐに子どもの予定がないのなら、最初はファミリー向けではない間取りでもよいでしょう。1LDKや2DKなどなら、さほど家賃は高くありません。こうした物件に住みながら、初期費用や月々の賃料を抑えつつ貯蓄を優先します。そのうえで、家族が増えたら広い間取りの物件に住み替えたり、家を購入したりするのも一つの手段です。新婚夫婦の二人暮らしなら、さほど広い間取りではなくても快適に過ごせる物件があります。

まとめ

いかがでしたか?新たな人生のスタートともいえる結婚ですが、実際には多くのお金がかかります。結婚指輪の購入や結婚式、新婚旅行はもちろん、二人で生活をはじめるための物件契約でも、ある程度の資金が必要です。まずは自己資金がどれくらい用意できるか整理し、自分たちのやりたいことを考えてみてください。自己資金が不足していれば、どこかで費用を抑えられるよう検討したり、親に援助を頼んだりするのも一つの方法です。どんなお金がどれくらいかかるのか、本記事で解説した内容を参考にしながら計画的に結婚の準備を進めてください。また、自治体によって結婚資金を補助する助成金制度を設けていることもありますので、調べてみるとよいかもしれません。

<アンケート調査概要>

調査方法:インターネットリサーチ

対象:全国20代〜80代の結婚経験者

調査期間:2022年12月