パートナーシップ制度と結婚の違いは?パートナーシップ制度を利用する方法も紹介

日本でもパートナーシップ制度を導入する自治体も年々広がりを見せており、より身近な制度になってきました。この記事では、パートナーシップ制度と同性婚・事実婚の違いやパートナーシップ制度を利用する方法を詳しく解説します。

記事の目次

パートナーシップ制度とは

パートナーシップ制度とは、民法上の婚姻関係にない二人が、一定の条件のもとで生活をともにし、互いの関係を公に認めてもらうための制度です。この制度は、同性パートナーだけでなく異性パートナーにも適用されます。幅広く民法上の婚姻関係にないが、婚姻関係と実質的には相違ない二人のために設けられたものです。

パートナーシップ制度の始まり

日本のパートナーシップ制度の導入は比較的最近のことです。世界的な同性パートナーの権利向上を目指す運動の高まりを受けて、2015年に渋谷区と世田谷区がパートナーシップ制度の運用を開始しました。

渋谷区では、「渋谷区男女共同参画及び多様性を尊重する社会を推進する条例」が制定され、これに基づいてパートナーシップ証明書が発行されるようになった経緯があります。

日本のパートナーシップ制度

日本では民法上の婚姻関係にある二人とは異なり、パートナーシップ制度に法的効力はありません。

しかし、一部の自治体では、パートナーシップ証明書を発行することで、パートナーとして住民票の続柄への記載をすることができ、家族同様の扱いを受けられる場合があります。これによって行政サービスや民間サービスで一定の効力をもちます。

例えば、住居の賃貸契約の入居審査では、パートナーを家族として扱ってもらえることがあります。病院によっては面会や手術の同意をする際に有効な場合や、賃貸住宅の契約時に審査に通りやすくなるケースもあります。

海外のパートナーシップ制度

海外では、日本に先駆けてパートナーシップ制度を導入している国があります。また、その効力も国によっては婚姻関係と同等の権利を認めているところもあります。

例えば、ドイツでは2001年に「生活パートナーシップ法」が施行されました。同性パートナーに対しても法的な保護が提供されており、この制度により、同性パートナーは結婚に近い権利を享受できます。

フランスでも「連帯市民協約(PACS)」が1999年に導入されました。同性・異性を問わず、パートナーとしての権利を法的に保障しています。また、イギリスでは、2004年に「シビル・パートナーシップ法」が施行され、同性パートナーに結婚とほぼ同等の権利が認められるようになりました。さらに、2004年の施行当時は同性パートナーのみに適用されていましたが、2019年に異性パートナーにも適用が可能になりました。

これらの国々では、パートナーシップ制度が同性パートナーの社会的地位を向上させる重要な役割を果たしています。

ここで挙げた国以外にもアメリカの一部の州やオランダ、ベルギー、ニュージーランドで、同性婚やパートナーシップ制度の導入が実施されています。

パートナーシップ制度と同性婚の違い

日本でのパートナーシップ制度と同性婚の主な違いは、法的効力の有無と権利の保障です。同性婚は法律上の婚姻関係として、例えば相続で、異性婚の配偶者と同等の権利が与えられます。一方、パートナーシップ制度は制度を導入している自治体内の限られた範囲内で、かつ限定的な権利しか持ちません。

同性婚が認められる国では、配偶者としての権利や義務が法律上で保障されています。例えば、相続権、税制上の優遇措置、社会保障など、さまざまな面で法律上の保護を受けられます。

一方で、パートナーシップ制度では法的効力がないうえに、これらの権利が限られています。特に相続での法定相続人としては認められず、また税制上の優遇措置もほとんど受けられません。なお、現在の日本では同性婚が認められていません。

パートナーシップ制度と事実婚の違い

「事実婚」は、実態としては婚姻関係にあるが婚姻届を提出していない、いわゆる内縁関係を指します。事実婚では、法律上の権利や義務が一部認められる場合もありますが、民法上の婚姻とは異なり法定相続人としては認められていません。このように法的な保障が限定的です。

婚姻届けを提出せず関係性を公に証明するのが難しい事実婚とは異なり、パートナーシップ制度は自治体が発行する証明書を発行して関係を公に認めてもらう制度です。この証明書により、医療機関や住居の賃貸契約など、具体的な場面での手続きがスムーズになります。

また、事実婚の場合、関係の証明が難しい場面も少なくありません。パートナーシップ証明書があることで、第三者に対して関係を明示することが容易になります。

パートナーシップ制度を利用するメリット・デメリット

パートナーシップ制度を利用するメリットとデメリットを解説します。

パートナーシップ制度を利用するメリット

パートナーシップ制度を利用するメリットには、以下の点があります。

- 医療機関で家族扱いとなる

- 住居の賃貸契約がしやすくなる

- 自治体からの支援を受けやすくなる

特に、医療機関での対応が改善されることは大きな利点です。

もし病気や事故で緊急入院した場合でも、住民票でパートナーとして記録されていることで個人情報の開示などを受けられる場合もあります。パートナーが家族扱いとなるかどうかは、医療機関によって異なりますので、各医療機関で確認しましょう。

さらに、一部の自治体では、パートナーシップ証明書を持つパートナーに対して、住宅補助や福祉サービスの提供など、特定の支援をおこなっているところもあります。

パートナーシップ制度を利用するデメリット

- 法的効力がない

- 制度の導入が自治体単位である(制度を導入している自治体に住民票を置く必要がある)

- 証明書の発行が有料の自治体もある

パートナーシップ制度には法的効力がないため、民法で規定された相続や、所得税や住民税などの税制上の優遇措置などが受けられない点がデメリットでしょう。

さらに、自治体によって制度の内容や適用範囲が異なり、一貫した支援が受けられない点もパートナーシップ制度のデメリットの一つです。引越しなどで自治体が変わる際、以前の自治体で受けられていた補助が受けられなくなることも考えられます。相互連帯をしていない自治体の場合は、転居前に証明書を返還し、転居先でも申請をおこなわなければならないのは手間となってしまうでしょう。

転居した自治体がパートナーシップ制度を導入していなかった場合は、証明書の効力が失われてしまいます。

また、パートナーシップ証明書の発行は無料の自治体がほとんどですが、渋谷区では公正証書の発行が必要なため費用がかかります。

パートナーシップ制度を利用するための手続き方法

パートナーシップ制度には、条例型(渋谷型)と要網型(世田谷型)があります。それぞれの手続き方法を説明します。

条例型(渋谷型)

要綱型(世田谷型)

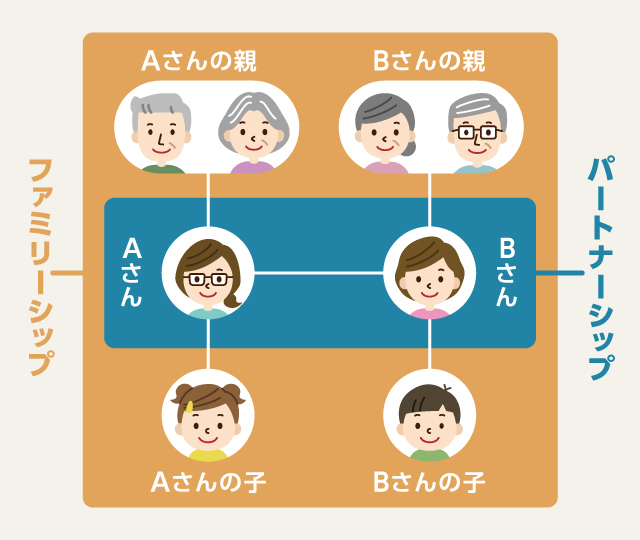

世田谷区では、「要網型」が導入されています。こちらは条例型と異なり強制力はないですが手続きが簡単におこなえるのが特徴です。要綱に定められた条件を満たし、必要な書類を提出し、宣誓をおこなうことでパートナーシップ証明書が発行されます。さらに世田谷区ではファミリーシップ制度も導入しており、パートナーシップを締結した二人の親や子どもも家族としての関係を結ぶことができます。世田谷型のパートナーシップ証明書も、渋谷型と同様に医療機関の情報開示や住居の賃貸契約時に有効となります。

パートナーシップ制度を導入する自治体(一部)

日本では450以上の自治体でパートナーシップ制度が導入されています(2024年5月時点)。代表例は、渋谷区、世田谷区、大阪市、福岡市、札幌市など。これらの自治体では、それぞれ独自の運用方法に基づいて制度を実施しています。

例えば、大阪市では、2018年に「大阪市ファミリーシップ制度」が導入されました。同性パートナーに対して公的な証明をする制度です。

また、福岡市では、2016年に「福岡市パートナーシップ宣誓制度」が開始され、同性パートナーの権利保護が進められています。

札幌市でも、2017年から「札幌市パートナーシップ宣誓制度」を導入。パートナーシップ証明書が発行されており、パートナーの関係を公に認める取り組みが進んでいます。

パートナーシップ制度と結婚の違いに関するまとめ

パートナーシップ制度と結婚の違いを解説しました。主要な内容をまとめます。

パートナーシップ制度とは

パートナーシップ制度は、民法上の婚姻関係にないパートナーが、公に関係を認められるための制度です。この制度により、医療機関での情報開示や住居の賃貸契約などの場面で手続きがスムーズになります。

パートナーシップ制度と同性婚の違い

同性婚は異性同士の結婚と同じ扱いになりますが、パートナーシップ制度は限定的な権利しかありません。例えば、相続権や税制上の優遇措置で、同性婚は完全な権利が保障される一方、パートナーシップ制度では一部の権利にとどまります。

パートナーシップ制度と事実婚の違い

事実婚は婚姻届を提出しないので第三者への関係性の証明が難しい場合がありますが、パートナーシップ制度は自治体からの証明書が発行される点が特徴です。この証明書により、第三者に対して関係を明示することが容易になります。

パートナーシップ制度のメリット・デメリット

パートナーシップ制度のメリットには、医療機関での情報開示や住居の共同契約がしやすくなる点がありますが、デメリットとしては法的効力がなく、権利も限定的であることが挙げられます。

パートナーシップ制度は、婚姻関係にない同性および異性のパートナーが公に関係を認めてもらう制度です。権利が限定的とはいえ、多様な家族の形を認める重要な制度です。パートナーシップ制度を利用する人もしない人も制度の理解を深めましょう。

執筆者

渋田貴正

司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。相続に特化した司法書士事務所として幅広くサービスを提供している。

https://www.pright-si.com/