ハウスダストの原因と対策は?正しい掃除方法を徹底解説!

ハウスダストによるアレルギー症状や健康への影響を軽減し、清潔で健康的な環境を実現するために、ぜひ参考にしてください。

記事の目次

そもそもハウスダストとは?

ハウスダストとは、室内にある1mm以下の細かいほこりやちりのことです。ハウスダストは非常に小さいため、空気中に舞い上がりやすく、吸い込むとアレルギーの原因となることもあります。

ハウスダストの主な原因は?

ハウスダストのなかにはほこりやちりの他に次のような物質が含まれています。

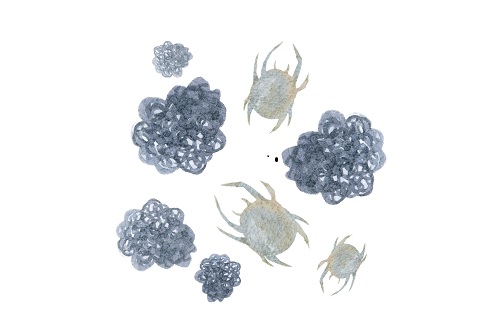

- ダニ、昆虫の死骸やフン

- ペットの毛

- 人間の毛髪、皮膚片フケ

- カビや細菌

- タバコの煙、排気ガス

- 繊維

ダニは高温多湿な空間を好み、布団やじゅうたんなどの布製品に生息しています。生きている状態ではハウスダストにはなりませんが、死骸やフンがアレルギーの原因物質になります。カビは多湿な環境を好むため、特にエアコンの中は繁殖しやすい場所です。掃除をしていないエアコンを稼働させていると、カビが部屋中に拡散されてしまいます。

ハウスダスト対策をしないとどうなる?

ハウスダストの対策をおこなわなかった場合、どのような症状や疾患になってしまうのか解説します。

ハウスダストによる症状

ハウスダストが体内に入ると異物として認識され、体の外に追い出そうとするアレルギー反応が起きるため、次のような症状が出ます。

- くしゃみ

- 鼻水、鼻づまり

- 喘息、せき

- 目のかゆみ

- 皮膚の炎症

風邪の症状にも似ていますが、通常の風邪の治療では治りにくいとされています。風邪は3~7日で症状が治まりますが、ハウスダストが原因だと症状が長期的に残る可能性があります。ハウスダストが原因かもしれないと思ったら、アレルギーの検査や治療をおこなえる病院を受診することをおすすめします。

ハウスダストが引き起こす疾患

ハウスダストが引き起こす疾患を4つご紹介します。現在ハウスダストが原因と疑われる疾患がある場合は、医療機関を受診しましょう。

アレルギー性鼻炎

アレルギー性鼻炎とは、ハウスダストが体内に侵入し鼻の粘膜に炎症を起こす疾患です。主な症状はくしゃみと鼻水で、風邪と似ています。風邪の場合は黄色く粘度が高い鼻水ですが、アレルギー性鼻炎の場合は水のようなさらさらとした鼻水が出ます

アレルギー性結膜炎

アレルギー性結膜炎とは、ハウスダストが目の結膜に付着して炎症を起こす疾患です。主な症状は目のかゆみと充血で、片目だけでなく両目に症状が出ることが多いのが特徴となります。

アレルギー性皮膚炎

アレルギー性皮膚炎とは、ハウスダストによって皮膚が刺激されて炎症を起こす疾患です。もともとアレルギー体質だったり、皮膚のバリア機能が弱かったりする人はかかりやすくなります。主な症状は湿疹やかゆみで、赤く湿っぽくなるという特徴があります。かゆくて皮膚をかいてしまうと、より悪化するため早めに治療をしましょう。

気管支喘息

気管支喘息とは、気管支にハウスダストが付着し気道が狭まることが原因で起きる疾患です。主な症状は、咳・痰・ゼーゼーやヒューヒューといった呼吸音です。気管支喘息は夜間に悪化しやすく、呼吸困難になることもあるため、症状が出たら早めに医療機関を受診してください。

ハウスダストが溜まりやすい場所

ハウスダストが溜まりやすい場所とは、いったいどこでしょうか。溜まりやすい場所を把握し、ハウスダストをできるだけ溜めないように対策しましょう。

床

ハウスダストの中でも粒子が小さいものは空気中を漂っていますが、粒子が大きいものは床やものの上に落ちます。そのため、床は一番ハウスダストが溜まりやすい場所です。特にハウスダストが溜まりやすいのは、空間が狭く仕切られているところで、例えば廊下やトイレの床です。こまめに掃除をすることで、ハウスダストを溜めないようにしましょう。

背の低い家具家電

次にハウスダストが溜まりやすい場所は、背の低い家具や家電の上です。特にテレビの液晶は静電気を帯びやすくほこりを寄せつけます。テレビやタンスなどの上に溜まっているほこりは、なるべくこまめに掃除をしましょう。

布製品

布製品には、ハウスダストの原因となる繊維くずが発生します。例えばソファや寝具、カーテン、カーペットなどです。さらにソファやカーペットに髪の毛や食べこぼしが落ちると、ダニのエサとなります。

また、カーテンは窓の結露によってカビが発生しやすい場所です。定期的に洗濯をしたり、掃除をしたりしましょう。

エアコンフィルター

エアコンは室内の空気を取り込む時に、ハウスダストも吸い込んでしまいます。その際、大きいホコリはフィルターに付き、小さいハウスダストはエアコンの内部に蓄積されます。エアコンの内部は温度差が生じるため、内部に結露を起こしカビが繁殖しやすい状態になります。この状態で放置しておくと、エアコンの内部が汚染され、エアコンを付けるとハウスダストが空気中にばらまかれてしまいます。エアコンフィルターはこまめに掃除をおこない、ハウスダストを増殖させないようにしましょう。

浴室や洗面所

浴室や洗面所は湿気がこもりやすく、カビが繁殖しやすい場所です。洗面所にはタオルがあるため繊維くずが発生し、髪の毛も溜まりやすい状態にあります。こまめにハウスダストの原因を掃除し、換気扇を付けるなど風通しをよくしておきましょう。

紙類が集まる場所

ハウスダストは紙類に集まりやすい性質があるため、紙が多く置いてある場所にも溜まりやすくなります。そのため、本棚や新聞紙を保管している場所は注意が必要です。

静電気が発生しやすい場所

静電気が発生すると、ハウスダストは吸い寄せられます。特に静電気が発生しやすいのが照明器具ですので、こまめにほこりをふき取りましょう。紙製や布製だと、お手入れしにくいためおすすめしません。

自分でできるハウスダスト対策

ハウスダスト対策として自分でもできる方法を5つご紹介します。

定期的な掃除

ハウスダスト対策として、定期的な掃除が効果的です。例えば、週に1回しか掃除しない家と毎日掃除をする家だと、溜まっているハウスダストの量に大きな差が出ます。家の中すべての場所を毎日掃除するのは大変ですので、上記でご紹介したハウスダストが溜まりやすい場所を中心に掃除をしましょう。

こまめな換気

こまめに換気して風通しをよくしておくと、部屋の中に空気がこもりにくくなります。新しい住居ほど断熱性能や気密性能が上がり、空気中のハウスダストが外に出にくい環境です。窓やドアを開けたり、24時間換気システムを付けたりして、部屋の中の空気を入れ替えましょう。

室温・湿度管理

室内の気温と湿度を管理することも、ハウスダスト対策には必要です。特にダニが繁殖しやすいのは高温多湿な環境のため、梅雨や夏はエアコンで室温を下げたり、除湿機で湿度を下げたりしましょう。また、クローゼットや押し入れなどの布製品が多く入っている収納も、ダニが発生しやすい場所です。除湿剤や防虫剤などの対策をおこない、ハウスダストの増殖を防いでください。

空気清浄機の使用

空気中のハウスダストは換気するだけでなく、空気清浄機を使用することでさらに対策ができます。空気清浄機は空気中を漂っている花粉・ダニの死骸やフン・ホコリなどを吸い取ります。ハウスダストは粒子の小さいものもあるため、空気清浄機にHEPAフィルターなど高性能なフィルターが付いているとより効果的です。

布製品の洗濯・掃除

布製品にはダニが繁殖しやすいため、洗濯や掃除をしてハウスダストを除去しましょう。シーツ・枕カバー・タオルケットなどの寝具は、洗濯機で週に1回は洗濯してください。洗濯機で洗えない布団は、表面を掃除機で吸引することで、表面近くのハウスダストを吸い取ることができます。布団を天日干しすると日光が当たる部分の温度が上がり、布団の中の湿気を取る効果があります。さらに布団乾燥機を使えば、布団を乾燥させ熱でダニの駆除が可能です。

カーテンは、洗濯機で洗えるかラベルをチェックしてください。洗濯機で洗える場合はカーテンをレールから外し、カビが生えていないか確認します。洗濯機だけだとこびり付いたカビは落ちないため、アルコールや洗剤でふき取りましょう。そのあと大きめの洗濯ネットに入れて、おしゃれ着用の中性洗剤で洗います。洗濯後のカーテンはしわが付かないよう、すぐにレールにかけて干しましょう。窓に近いレースカーテンは年に2~3回、厚手のドレープカーテンは年に1回程度洗うことをおすすめします。

布製のソファは、カバーを付けているのであればカバーを洗濯しましょう。ソファ本体は掃除機で表面や溝のほこりを吸い取り、汚れている部分はふき取ります。また、カーペットはダニが繁殖しやすい布製品なので、洗濯やクリーニングできれいにしましょう。カーペットの中には、花粉やハウスダストをキャッチする機能やダニが繁殖しにくい機能が付いたものもあります。新しく買い替える場合は、そのような機能が付いたカーペットを選んでみてはいかがでしょうか。

ハウスダスト対策のための正しい掃除方法

ハウスダスト対策には掃除が効果的ですが、間違った方法で掃除すると、余計にハウスダストを広げてしまうかもしれません。そこで、ハウスダストを除去できる正しい掃除方法をご紹介します。

掃除のタイミングは朝一番

ハウスダストはとても小さいため、人が歩いたり動いたりすると空気中に舞ってしまいます。空気中に舞ってしまったハウスダストは、なかなか除去することができません。そこでおすすめの掃除タイミングが、朝一番です。夜にみんなが寝静まっている間にハウスダストは重力でゆっくりと下に落ち、朝には床に溜まっています。朝一番に掃除をすることで、床のハウスダストをまとめて除去することが可能です。

掃除手順は上から下に

掃除をする時は、上から下に向かっておこないましょう。照明器具やテレビなど、家電に溜まっているほこりをふきます。この時、はたきなどを使ってしまうとハウスダストが舞ってしまうので、吸着モップなどでふき取ると効果的です。そのあとに床を掃除しましょう。

掃除機は最後にかける

掃除といえば、掃除機を使う方が多いかもしれません。しかし、最初に掃除機をかけてしまうと、床に溜まったハウスダストを舞い上げてしまうことになります。そのため、床掃除をする時はモップや床クリーナーなどを使って壁際から静かにハウスダストを取り除いてから、掃除機で大きなほこりやゴミを吸引することがおすすめです。

ハウスダスト対策に関するこの記事のまとめ

ハウスダストの原因は?

ハウスダストとは、室内にある1mm以下の小さなほこりやちりこのことです。ハウスダストの主な原因は、ダニや昆虫の死骸やフン、人間の毛髪や皮膚やフケ、ペットの毛、カビや細菌、タバコの煙や排気ガス、繊維です。

ハウスダスト対策をしないとどうなる?

ハウスダスト対策をしないと、くしゃみ・鼻水・目のかゆみなどの症状が出ます。症状が悪化すると、アレルギー性皮膚炎やアレルギー性皮膚炎、気管支喘息などの疾患を引き起こします。

ハウスダストの対策方法は?

ハウスダストの対策方法は、ハウスダストを室内に溜めないことです。こまめにハウスダストが溜まりやすい場所を掃除し、室内の温度と湿度をコントロールして、ハウスダストの原因になるダニやカビの繁殖を抑えましょう。空気中に漂っているハウスダストには、換気や空気清浄機が有効です。また、エアコンはカビが繁殖しやすいため、久しぶりに使う時はフィルターを掃除してください。

いかがでしたか? ハウスダストは、家の中にあるちょっとしたほこりやちりが原因で発生します。忙しくて掃除や換気をさぼってしまうと、ハウスダストが溜まってくしゃみや鼻水が止まらなくなってしまうこともあるでしょう。今回ご紹介したハウスダストの対策をおこなって、家の中の環境を改善してみてはいかがでしょうか。