室内でコバエが大量発生!侵入経路や駆除・対策方法を紹介

記事の目次

コバエってどのような虫?ハエとは違う?

実はコバエというのは、ハエの子どもという意味ではなく、家のなかに湧きやすい小さなハエの総称です。実際には、正式名称としてコバエと呼ばれる種類は存在しません。では、コバエと通称されているハエたちは、正しくはどのように種類分けされるのでしょうか。ここで簡単にご紹介します。

コバエの種類

一般的にコバエと呼ばれる室内でよく見かけるハエは、以下の4つに分類されます。

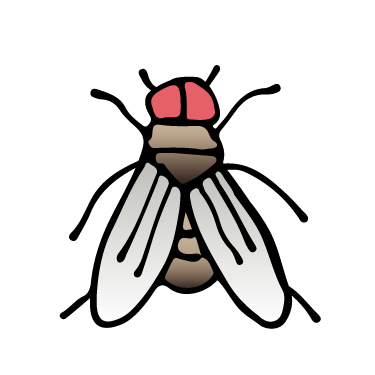

ショウジョウバエ

ショウジョウバエは赤い目をした茶色のハエで、体長は2mm程度。特に食品類が好きで、生ごみから調味料まで、あらゆる野菜・ジュース・お酒などに湧きます。海外では別名「フルーツフライ」ともいわれており、果物を好む種類としても有名。主にキッチンでよく見かけるハエです。

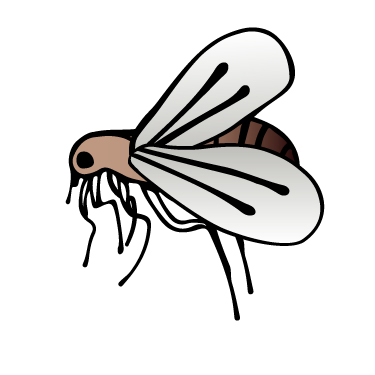

ノミバエ

手足が長く背筋の曲がった体の形から、ノミに似ているハエとして「ノミバエ」と呼ばれています。体長は2mmほどでノミバエも生ごみなどの腐った食べ物が好きで、キッチンに湧きやすい種類。ぴょんぴょんと飛び跳ねるように素早く動くのも特徴です。

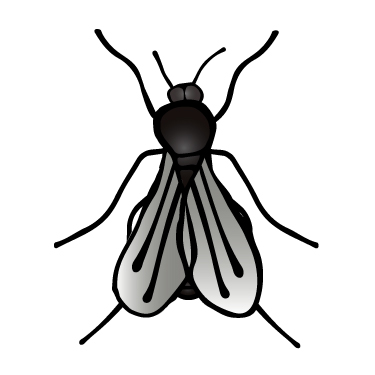

キノコバエ

キノコバエは体長2mmほどの黒い体をした種類で、特に植物やキノコを好んで食べます。暗くて湿度の高い場所に発生しやすく、観葉植物やプランターに湧きやすいのもキノコバエです。

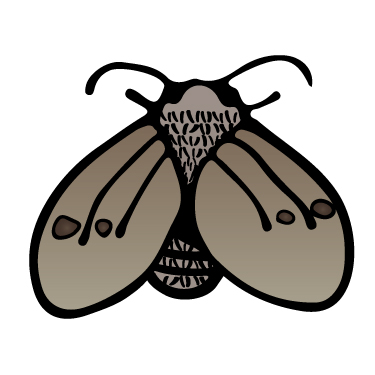

チョウバエ

チョウバエの体長は5mmほど、トイレやお風呂といった水回りに発生しやすい種類で、楕円形の大きな羽根が特徴的です。下水管や排水溝に溜まったヘドロを食べて生息することから、水のある場所に集中して湧きます。

人への影響は?害がある?

例えば病原菌を運ぶなど、コバエが直接的に人体に害を与えることはありません。ただし、ノミバエの場合は食品類に産卵するケースがあり、知らずに食べてしまうと腹痛や下痢といった症状(ハエ症)が出る可能性があります。また、その他のハエの卵も何らかの原因で体内に入ってしまうと、ハエ症を引き起こす場合があるので要注意。

基本的には、排せつして体の外に出てしまえば治まるのでさほど心配はいりませんが、数日程度症状が続くこともあります。また、キノコバエの場合は、植物を食い荒らす食害が発生するケースもあるようです。

コバエが発生しやすい時期は?

コバエは暖かく湿気のある環境で生息する昆虫なので、発生するのは基本的に春から秋(4月~11月頃)。一般的な昆虫は寒い時期になったら冬眠し、冬を越して成虫になります。ただし、暖かいシーズンに産み付けられた卵が室内に残っていると、冬場でもコバエが湧いてしまうケースも。暖房で部屋のなかがコバエにとって快適な気温や湿度になっていると、孵化してしまう場合があります。寒くなればコバエが湧かなくなるわけではないので、少しでも見かけたら、しっかりと駆除するようにしましょう。

コバエはどこから侵入してくる?

基本的にコバエは屋外から部屋のなかに侵入し、そこから産卵することで大量に湧いてしまう害虫です。ではいったい、どこからどのように入ってきてしまうのでしょうか。ここで、気を付けておきたい侵入ポイントを見ていきましょう。

窓

窓の開け閉めをした時にも侵入してくる可能性はありますが、コバエは非常に体の小さい虫なので、ほんの少しの隙間から入ってくるケースも。例えば網戸の目が大きかったり破れていたりすると、そこからでも侵入してしまいます。その他にも窓枠が歪んでいると、うまく閉まりきっていない隙間から、コバエが入ってきてしまう場合があります。

玄関

先ほどの窓と同じように、ドアの開閉時にコバエが入ってくる可能性が高いでしょう。また、郵便ポストが玄関のドアに直接付いているタイプの場合は、その隙間から侵入してくる場合もあります。

玄関周辺のように屋根があって少し暗くなっているところは、コバエがよく好む場所です。そのため、特に昼間だと玄関の壁に止まっていて、ドアの開け閉めの拍子に、日陰に入ろうとして一緒に侵入してきてしまうケースも。できるだけ開けっ放しにならないように注意が必要です。

エアコンのドレンホース

ドレンホースは、エアコンの室外機などに付いている排水管です。室内機とつながっているホースなので、ここからエアコンの内部に入り込み、部屋のなかへ侵入してきてしまう可能性があります。例えば使わなくなったストッキングなど、ホースの口に目の細かいネットを付けておくと虫防止に効果的です。

コバエが発生しやすい場所

コバエが部屋のなかに侵入してきたあと、大量発生のもとになりやすい、注意しておきたい繁殖場所についても解説していきます。

台所

生ごみ・残飯

前述したように、生ごみや残飯はショウジョウバエやノミバエの大好物です。特に腐ったものを好むので、調理の使い残しや食べ残しを放置しておくと危険。コバエは産卵数が非常に多く、成長のスピードもかなり速いので、あっという間に繁殖してしまいます。キッチンの三角コーナーや排水口には要注意です。

空き缶・空き瓶

特にショウジョウバエは、アルコール飲料や果汁ジュースを好む種類です。空き缶や空き瓶に残った液体に寄ってきて繁殖してしまうため、そのまま放置しておくと、コバエの発生源になってしまいます。できるだけ、飲み残しがないように洗って、乾かしてから捨てるようにしましょう。

お風呂

お風呂は水辺を好むチョウバエが集まりやすく、排水管や排水口から発生します。お風呂の壁や天井に何匹もチョウバエが見られる場合には、排水管のなかで繁殖している可能性が高いので要注意。また、浴槽カバーの内部で大量発生しているケースも考えられます。

トイレ

排水タンク

トイレの排水タンクは水が溜まっていて暗いので、コバエにとっては絶好の生息スポットです。トイレのなかでコバエを見かけるようになった場合、知らない間にこの排水タンクの内部で大量に繁殖している可能性があります。

排水管

お風呂やキッチンと同様に、トイレの排水管もコバエが発生しやすい場所です。水があって汚れが溜まりやすい排水管は、特にチョウバエの住処になりやすいので注意しておきましょう。

便器

トイレの便器も水があって汚れが残りやすいため、ハエがニオイにつられて寄ってきやすい場所です。尿石などがこびり付いて残ってしまわないように、なるべく便器もキレイにしておくといいでしょう。

リビング

植木鉢・プランター

先ほども解説したように、植物にはキノコバエが寄ってきやすく、植木鉢やプランターに卵を産み付けて繁殖する可能性があります。キノコバエも他のハエと同じように、腐っているものを好む習性も。もし根腐れなどしていると、そこからキノコバエが発生することもあります。そのため、お世話する際には虫がたかっていないかも、こまめにチェックするのがおすすめです。

ごみ箱

やはり、食べ物・飲み物系のごみがあると、そのニオイからコバエが集まってきてしまいます。ごみ箱の口が開いた状態になっていると、コバエの発生源になりやすいため要注意です。

コバエを発生させない対策方法

そもそも、コバエを大量発生させないためには、ハエが好むような環境にしないことが大切です。では、具体的にどのような予防策をしておくといいのか。以下から詳しくご紹介していきます。

水回りをきれいに保つ

水回りは、コバエにとって非常に快適な場所です。そのため、ここに汚れが溜まってしまうと、絶好の生息地になってしまいます。排水管から湧き上がるイヤなニオイやトイレの便臭に寄ってくることも多いので、定期的に掃除の他、消臭剤を置いておくのも効果的です。また、排水管ならぬるま湯の水圧で洗浄したり、市販のパイプクリーナーで汚れを落としたりと、簡単に掃除できる方法はいくつもあります。少し手間はかかるかもしれませんが、少なくとも数カ月に1回は清掃するのがおすすめです。

植木鉢・プランターに腐葉土を使用しない

先ほども解説したように、植物の根腐れなどの他に、使っている腐葉土にコバエが寄ってくるケースも少なくありません。家庭菜園や観葉植物には、例えば培養土など、腐葉土以外の種類を使用したほうが害虫対策につながります。

ごみはこまめに捨てて放置しない

特にニオイの出やすいごみは、そのままにせず早めに片付けるようにしましょう。もしごみ袋に直接集めている場合には、口は開けっ放しにしないで必ず縛って置いておくのが基本。できるだけ、ごみのニオイを防ぐ対策をしておくことも大切です。

密閉できるごみ箱を使う

虫対策としては、バケツタイプではなく、蓋付きで密閉できるごみ箱が効果的でしょう。また、コバエが寄り付かないように、蓋の裏にセットできる脱臭剤や虫除け用の消臭剤も市販されています。きちんとごみ処理で虫対策をしておけば、コバエ以外の害虫も防げるのでおすすめです。

侵入経路を塞ぐ

コバエ予防には、そもそも家のなかに虫を侵入させないことも重要。具体的には、次のようなポイントをチェックしてみてください。

網戸の張替え

コバエは体が小さく、意外とどのような隙間からも入ってきてしまいます。特に網戸はほつれやすいので、定期的な張替えをしておくのがおすすめです。その際には、なるべくメッシュの細かい網戸を選んだほうが虫対策につながります。

窓やドアに隙間テープを貼る

窓枠や玄関のドアに貼る隙間テープは、ホームセンターや100円ショップでも市販されているので簡単に手に入ります。きちんと隙間を埋めておけば、ゴキブリなどの害虫も侵入しにくくなりますし、冬場の冷たい外気も防げて一石二鳥です。

換気扇や換気口に網を取り付ける

換気扇や換気口もコバエの侵入口になるので、虫が入れないように対策しておきます。最近では、屋外の換気口に貼れる虫除け専用のフィルターなども市販されているので活用してみるといいでしょう。また、室内の換気扇や換気口に貼れる汚れ防止のフィルターも侵入路を防ぐことになるため、虫対策に効果的です。

コバエが発生した時の駆除方法

もしコバエが発生してしまった場合には、しっかりと発生源を断絶できるように駆除しておかないとキリがありません。それ以上の繁殖を防ぐためにも、次のような方法できちんと退治しておきましょう。

めんつゆ・お酢でトラップをつくる

あえてコバエが好きなニオイを出すトラップを仕かけておき、1カ所に寄せ付けることで駆除する方法です。特にめんつゆやお酢はニオイが強いので、小さな容器に水と食器の中性洗剤を混ぜて設置しておくと、トラップになって駆除できます。なかでもショウジョウバエに効果的なので、キッチンでの退治方法としておすすめです。

アロマオイルを使う

コバエは薬草のニオイを嫌うので、ハーブやペパーミントなどのアロマオイルを部屋で使うのも効果的です。アロマオイルを染み込ませた忌避剤を置いたり、スプレーで振りかけたりすると、ニオイでコバエを追い払うことが可能。室内をいい香りにできて、虫対策にもつながります。

熱湯をかける

コバエは暖かい気温を好みますが、高温は苦手です。もし発生源がわかる場合には、そこに熱湯をかけると、コバエの卵から駆除できておすすめ。ただし、温度が高すぎると排水管を傷つけてしまうため、60度前後のお湯を用意するようにしましょう。

氷を置く

高温と同じく、コバエは低温すぎても生息できないため、氷で退治するのも効果的です。特に排水管から発生している場合には、排水口に氷を敷き詰めて水を流しておけば、コバエを死滅させて駆除できます。

忌避剤・殺虫剤をまく

市販されているコバエ用の忌避剤や殺虫剤は、置き型・電流型・ハエ取り紙など、さまざまなタイプがあります。なかにはコバエの幼虫専用の薬剤もあるので、例えば他の成虫用のものと併用して退治するのも一つの方法です。

まとめ

コバエは人間に害を与える虫ではありませんが、部屋のなかにいると目障りですし、大量に発生してしまうと不衛生で非常にやっかいです。なるべく部屋に入り込まないように心がけ、室内を清潔に保っておくことが大切。コバエはごみや汚れから増える虫なので、きちんと毎日まめに掃除しておくことで繁殖も防げます。また、家をきれいに維持して防虫対策をしておけば、コバエ以外の虫除けにもつながるもの。ぜひ本記事を参考に、万全の予防策で快適に過ごしましょう。

物件を探す