結露を発生させないためには?手軽にできる結露対策と発生しやすい特徴を解説

記事の目次

結露が発生する原因は?

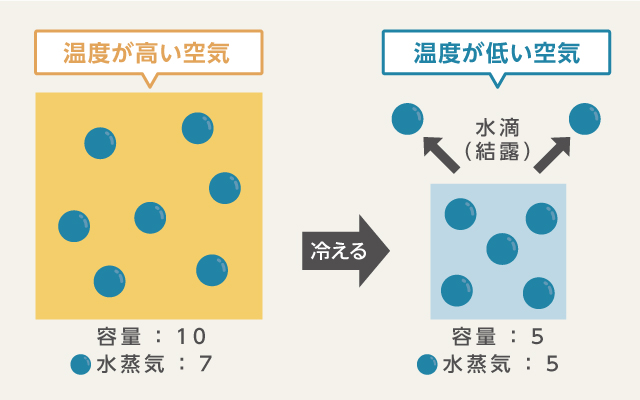

結露が起きてしまう原因は、おもに「飽和水蒸気量」と呼ばれる、空気中に含むことができる水分の限度にあります。空気中には、常に目には見えない水蒸気が含まれています。ただし空気中に含められる水蒸気量には温度によって異なる限度(飽和水蒸気量)があり、これを超えてしまうと液体の水として出現します。この時に発生する水が結露です。

空気は暖かくなればなるほど、水蒸気を多く含むことができ、冷たくなるにつれて飽和水蒸気量は少なくなります。そのため冬場になると、暖房などで温度が高くなった室内の空気が、屋外の寒い外気で冷やされることで結露が発生しやすくなります。室内と屋外の温度差が大きくなりやすいことから、冬に結露が起きやすくなるメカニズムです。

「表面結露」と「内部結露」の2種類がある

部屋の窓でよく見られる、ガラスにしっとりと水滴が付く現象は、「表面結露」と呼ばれます。表面結露は目に見えて水分が出てくるので、そのまま拭き取れば湿り気は取り除くことができます。一方で、例えば壁内・床下・天井裏など、なかなか目には届きづらい場所で発生する結露もあります。これは「内部結露」といって、室内外の空気が侵入して、建物の構造部分などに水気が溜まってしまう現象です。内部結露の場合は、知らない間に湿気をこもらせてしまい、建物を劣化させやすくなるため注意する必要があります。

結露が発生しやすい3つの特徴

結露の根本的な原因は、おもに空気中にある水蒸気で、これが液体の水分になりやすい条件が揃っているほど発生しやすくなります。そのため結露が起きやすくなるのは、次のようなケースです。

湿度が高い

湿度が高ければ、その分空気中に含まれている水蒸気量も多く、結露は発生しやすくなります。そもそも飽和水蒸気量に近い状態の空気になっていると、液体の水分が生じやすくなり、結露も起こりやすくなってしまいます。

気温差が大きい

寒暖の差が激しくなるほど、空気中に含むことができる水蒸気量も大きく変わってきます。そうなると、空気中に含まれなくなる水蒸気量が多くなりやすく、水分が出てきて結露も生じやすくなります。

空気の循環が悪い

飽和水蒸気量の多い暖かい空気が滞留してしまうと、湿度が高くなりやすく、結露が生じやすくなります。空気が循環しないことで、湿気をこもらせてしまい、結露の原因となる場合も多々見られます。

結露が起こりやすい場所は?

実際に、家の中でも前述にある3つの特徴が当てはまりやすい結露が起こりやすい場所の一例も見てみましょう。

- 窓(ガラスやサッシ)

- 玄関扉

- 押し入れやクローゼットなどの収納スペース

- 浴室

- 家具の裏側

- 壁内・床下・天井裏などの構造部分

- エアコン

窓付近では、特に冬場は暖かい室内の空気と冷たい外気が接しやすく、よく結露が起きる要注意ポイント。玄関扉も、同様の理由から結露が生じやすい場所です。また収納スペース・浴室・家具の裏側なども、湿気がこもりやすく結露が発生するケースも多々あります。なお建物の構造部分には、内部結露が見られます。ちなみにエアコンの結露は、機器からの冷気と暑い部屋の空気が接触して結露が生じる場合が多く、夏場によくある現象です。

窓でできる結露対策は?

前述にもあるように、結露は窓に発生することが多く、特に予防しておきたい場所でもあります。ではどのような対策方法があるのか、以下から詳しく見ていきましょう。

窓に結露対策できるものを貼る

最近では、窓に貼り付けて結露を対策できるグッズが数多く市販されている他、自宅にあるアイテムを活用して防ぐことも可能です。具体的には、次のような方法があります。

結露防止シート

結露防止シートは、窓ガラスに貼って対策する専用グッズです。おもに、水気を吸い取る吸水タイプと、外気を通しづらくして断熱する空気層タイプの2種類に分かれます。なお貼り付け方も、しっかり接着する粘着式と、はがしやすい水貼り式の大きく分けて2つがあります。いずれにしても、窓の上から貼るだけなので、賃貸物件でも使いやすいでしょう。

結露吸水テープ

結露吸水テープは、おもに窓ガラス下部のサッシに沿って貼り付けて、滴る水分を吸い取るグッズです。窓ガラスの全面に貼る必要がないため、比較的手軽に取り入れやすいのが利点。また窓のデザイン性や採光などの妨げになりにくい特徴もあります。

段ボール・新聞紙

段ボールや新聞紙は、断熱効果が期待できるアイテムで、外気に接しやすい窓ガラスに貼っておくことで室内外の気温差を少なくでき、結露防止に役立ちます。段ボールや新聞紙の利用は寒さ対策にもつながるでしょう。

気泡緩衝材(プチプチ)

気泡緩衝材(プチプチ)は、先ほどの結露防止シートにおける、空気層タイプと同じような効果に期待できます。気泡緩衝材(プチプチ)を貼っておくことで、窓ガラスと周りの冷気・暖気が接触しづらくなる空気層ができ、結露防止対策が可能です。

結露防止スプレーを使う

結露防止スプレーは、窓ガラスに吹きかけて雑巾などで塗布・掃除をして対策できるグッズです。窓ガラスに直接塗ることで、水滴を弾く薄い膜ができ、結露を防げる仕組みになっています。ちなみに結露防止スプレーは、専用グッズとして市販されていますが、台所用の中性洗剤を使って自作もできます。作り方は以下のとおりです。

結露防止スプレーの作り方

結露防止スプレーは、水と台所用の中性洗剤を1対10の割合で混ぜるだけで、簡単に自作できます。目安としては、水100ミリリットルと台所用の中性洗剤10ミリリットル程度です。なお効果が見込めるのは1週間ほどなので、こまめに塗り直しするようにしましょう。

窓用ヒーターを活用する

窓用ヒーターは、窓下に設置してガラスを暖める専用の暖房器具です。窓用ヒーターを使えば、冷気で窓ガラスが冷えるのを防ぐことができ、寒暖差が小さくなることで結露防止もできる効果があります。また使用する電力も比較的少なく、窓ガラスを暖めることで断熱ができるため、寒さ対策にも期待できるでしょう。

窓ガラスを交換する

マイホームの場合には、断熱効果の高い窓を取り入れることで、結露が起こりにくくなる効果が見込めます。窓自体の性能を上げることで、結露防止だけでなく、寒さ対策ができるのも大きな利点です。ちなみに断熱性のある窓としては、次のような種類があります。

複層ガラス・ペアガラス

複層ガラスまたはペアガラスは、ガラスを2枚以上の階層構造にして、窓の内部に空気層を設けることで断熱ができる仕組みです。外気が通りづらくなることで、窓周りの寒暖差も少なくなり、結露対策もできる効果があります。

二重サッシ

二重サッシとは、屋外側と室内側のそれぞれにサッシを設けることで、外窓と内窓による階層構造にしている窓のこと。複層ガラスやペアガラスと似たような仕組みで、外からの冷たい空気が入りづらくなり、結露防止や防寒ができる仕組みになっています。

部屋全体でできる結露対策は?

結露が発生するのは、ここまでに見てきたような窓周りだけに限りません。前述にもあるような収納スペースや、壁などの内部結露も考えられます。こうした室内の各所における結露を防ぐために、部屋全体で予防できる対策方法もご紹介していきます。

こまめに換気をする

室内の湿気がこもった空気を逃がさないと、その湿度によって結露がしやすくなってしまうため、こまめに乾いた外気を取り入れて循環させることが大切。特に寒い冬場は閉めきりになりがちですが、きちんと換気をして室内の空気を滞留させないようにしておくと、結露対策にもつながります。なお換気方法やコツなどは、以下の記事で詳しくご紹介しているので参考にしてみてください。

サーキュレーターを活用する

サーキュレーターを使って空気の循環効果を高めるのもいい方法です。サーキュレーターであれば、扇風機ほどの強い涼風は出ないので、寒い時期でも比較的活用しやすいでしょう。またサーキュレーターでの換気の仕方など、詳しい使用方法は以下の記事で解説しているので、あわせてチェックしてみてください。

定期的に収納スペースを開ける

押し入れやクローゼットなどの収納スペースは、どうしても閉めきりがちで、湿気がこもったままになりやすい場所です。天気のいい日に定期的に開放して、収納スペース内の湿度を逃すことで結露対策ができます。

状況に応じて除湿器や吸湿剤を活用する

窓付近などの湿気が気になったり、室内干しをしたりする際には、除湿器を使うことで湿気がこもりにくくなり結露防止にもつながります。また先ほどの押し入れやクローゼットなどの収納スペースをはじめ、湿度が滞留しやすい場所には、吸湿剤を置いておくのもおすすめ。湿気を吸い取ってくれるので、結露の原因となる多湿になりにくく、適度な湿度に調整できる効果が見込めます。

適切な室温・湿度に調節する

結露が発生しにくいのは、室温なら20度前後、湿度なら40%~60%程度といわれています。そこで部屋に温湿度計を設置しておき、結露が発生しにくい室内環境になるように、こまめに調節するのもいい方法です。エアコンなどの空調をはじめ、先ほども出てきたような除湿器なども活用しながら、適切な温度や湿度に維持するのも効果的でしょう。

電気式の暖房器具を使う

灯油やガスを使用するストーブやファンヒーターなどの暖房器具は、燃焼時に水蒸気を発するため、部屋の湿度が上がりやすく結露の原因になります。前述したサーキュレーターや除湿器などと併用して、湿気を逃しながら使う方法もありますが、電気式の暖房器具に変えてしまうのも結露対策では効果的です。なるべく電気ストーブやエアコンなどを使うようにしておくと、湿気がこもりすぎずに、結露も生じにくくなるでしょう。

観葉植物や水槽を窓際に置かない

観葉植物や水槽は、水蒸気を発しやすいことから、特に寒暖差が激しくなる窓際に置いてしまうと結露の原因になります。窓周りの湿度が高くなってしまうと、どうしても結露になりやすいため、観葉植物や水槽はできるだけ空気が循環しやすい場所に置いておくのがベスト。なるべく換気扇の近くや出入り口など、空気の入れ換えがしやすいスペースを選ぶと、結露対策になります。

室内干しは浴室でする

室内干しをしてしまうと、洗濯物の水分から湿度が高くなりやすく、結露も起きやすくなってしまいます。寒い冬場でもなるべく外干しするか、もし浴室乾燥機があれば活用するようにしましょう。浴室乾燥を使うことで、お風呂場の湿気を取り除きつつ、洗濯物も乾きやすくなります。湿気や結露対策として、なるべく通常の部屋で干すのは避けたほうが無難でしょう。

結露を放置するとどうなる?

「しばらくすれば、いずれ蒸発して乾きそう」と、結露はそのままにしておいても問題ないように感じるかもしれませんが、実際には放置するリスクがいくつか存在します。では結露を放置してしまうと何が起きるのか、以下から見ていきましょう。

住宅の耐久性や性能が低下する

窓の結露をそのままにして水分が滴り落ちてしまうと、床材などを腐食させる原因になりかねません。また前述にも出てきたような、構造部分の内部結露を放置してしまうと、同じく水分で建材が傷んでしまいます。このように建物のさまざまなパーツが劣化してしまうと、耐久性や性能が下がってしまい、住宅自体の強度が低下する危険性も。結露をそのままにしてしまうと、安全な住環境を維持しづらくなってしまうので注意が必要です。

カビ・ダニが発生しやすくなる

結露によって水滴が発生して、その周りの湿度が高くなってしまうと、カビやダニなどが繁殖する原因にもなります。カビやダニは、ジメジメとした場所で増殖するうえに、場合によっては健康を害する恐れも。カビやダニから、アレルギーを発症させてしまうリスクもあります。より衛生的な住環境を保つためにも、しっかりと結露対策をして、カビやダニの発生も防ぐようにしましょう。

結露が発生した時の対処法は?

もし結露が発生してしまったら、目に見える水滴はすぐにでも十分に拭き取るようにしましょう。乾いた布などで、しっかりと水分を吸い取ってきれいに掃除するようにします。なお窓で結露が起きた時には、水切りがしやすい、水滴用のワイパーを使うのもおすすめです。ちなみに窓の結露は、ガラス面だけでなく、サッシやグレイジングチャンネル(ゴムパッキン)部分にも付着しやすいので忘れず拭き取るようにしましょう。結露の水滴と一緒に、ほこりなどの汚れも入念に取り除いておくと、掃除もできて一石二鳥です。

まとめ

結露が発生してしまうと、水分を取り除くのに手間取られてしまい、ついつい面倒に感じて放置してしまいたくなるかもしれません。しかし結露をそのままにしておくと、住環境に悪影響をおよぼす可能性もあり、きちんと対処する必要があります。今回ご紹介した予防策を講じておくことで、結露に悩まされることも少なくなるでしょう。ぜひ本記事を参考に、しっかりと結露対策をして、快適に過ごしやすい住まいを守っていきましょう。

物件を探す

注文住宅を建てる