高齢者の一人暮らし、これからどうする?知っておきたいリスクと対策

記事の目次

一人暮らしの高齢者の現状

日本は近い将来、世界でも類を見ない超高齢化社会に突入する見込みです。それに伴い、一人暮らしの高齢者、いわゆる独居老人の数は年々増加の傾向にあります。現在すでに親が高齢者で一人暮らしをしている、あるいは今後、自分が高齢者になったときに一人暮らしをする可能性がある方もいらっしゃるでしょう。そこで、高齢者が一人暮らしするにあたって知っておきたいリスクと、その対策について解説します。ぜひ、参考にしてください。

高齢者の単独世帯の割合

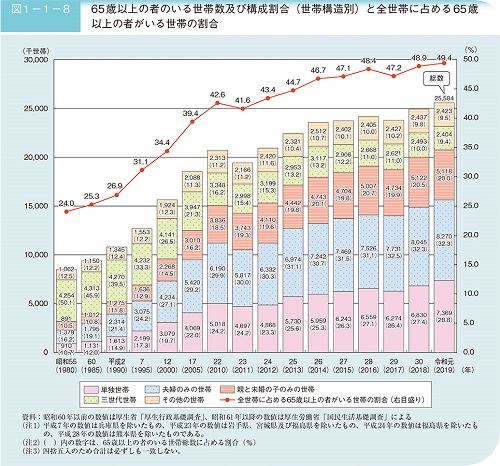

日本は世界と比べて高齢化率の高い国であり、内閣府による2019年の調査では、65歳以上の者のいる世帯数は全世帯の49.4%という結果でした。さらに世帯構造別に見てみると、65歳以上の者のうち単独世帯、つまり一人暮らしをしている者の割合は28.8%にも上ります。このことから、高齢者のうち10人に3人ほどは一人暮らしをしていることが分かるでしょう。

高齢者の一人暮らしが増える背景

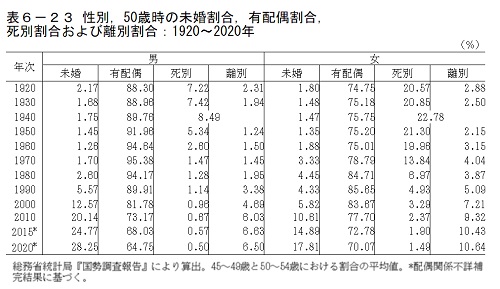

高齢者の一人暮らしが増加している背景には、出生率の低下と平均寿命の上昇による少子高齢化や、夫婦とその子どものみの世帯である核家族化が深く関わっています。さらに、近年は生涯未婚率の増加が著しい状況です。2000年の生涯未婚率が男性12.57%、女性5.82%だったのに対し、2020年では男性28.25%、女性17.81%と大幅に増加しています。

生涯未婚率の増加に伴う一人暮らしの増加は、想像に難くないでしょう。核家族の増加は将来子どもが独立すると夫婦単独世帯になることを意味しますが、高齢者になると死別を経て一人暮らしになるだけではありません。広い自宅を売却して、一人暮らしに適した賃貸物件に入居するケースも見られます。

高齢で一人暮らしをするリスク

高齢者の一人暮らしの問題点

若年層に比べ、高齢者の一人暮らしにはさまざまなリスクや心配事が生じてきます。考えられる主な問題点を以下に挙げました。

食生活が乱れる

食事は健康的な生活のため、必要な栄養素を摂取するのに大切です。また、食事は家族や友人など他者と一緒におこなうことでコミュニケーションが生まれ、精神的な豊かさをもたらします。

しかし、高齢者の一人暮らしとなると食事の必要性が少なくなり、自炊しても嗜好性が偏りやすくなります。また、身体機能の低下から包丁や火を使う、洗い物をするといった食事に関連した行為に困難さを抱えやすくなり、自炊することそのものが億劫になってしまうこともあるでしょう。このように食生活が乱れた状態が長く続いてしまうと、栄養バランスの偏りから高血圧や脳梗塞など、病気リスクの増大に繋がってしまうおそれがあります。

社会参加の機会が減る

個人差はありますが、高齢者は誰しもが老化の影響を受けています。老化は心肺機能の低下から疲れやすくなる、関節痛や筋力低下により歩きにくくなる、目や耳といった感覚機能が鈍くなってくるといった、心身の全体的な低下を招くものです。その影響を受け、高齢者は外出の機会を失い、自宅から出ないことが多くなる傾向があります。同居する家族がいればまだいいのですが、一人暮らしの高齢者は誰とも接することがなくなり、これが孤立に繋がってしまいます。

外出の機会や他者と関わる機会を失うことは脳機能の著しい低下を招きやすく、認知症のリスクが上がってしまいます。日常的に関わっている家族や友人などがいれば、ちょっとした体調の変化にも気付きやすいでしょう。しかし、孤立した状態だとその変化に気付く人がおらず、病気が進行してしまうおそれがあります。

犯罪に巻き込まれやすくなる

近年は高齢者のスマートフォン所持率は高く、インターネットを利用する方も増えています。高齢者を狙うオレオレ詐欺や還付金詐欺などの特殊詐欺からネット詐欺やサイバー犯罪といった被害に遭うリスクは、情報リテラシーの低い高齢者ほど高くなります。

また、高齢者は若い世代と比較すると、どうしても体力面で衰えが生じます。外へ買い物に出かけた際のひったくりや金品を狙った傷害事件も、やはり高齢者はターゲットになりやすいものです。

身近に相談できる人、あるいは一緒に外出できる人がいるならば、被害に遭うリスクを回避しやすくなります。しかし、一人暮らしで頼れる人が近くにいないと犯罪の魔の手に気付きにくく、回避しにくい状態となることも想定されます。

孤独死の可能性がある

高齢者の一人暮らしには、どうしても孤独死のリスクがつきまといます。これまで大きな病気やケガをしてこなかったとしても、高齢者は老化の影響が顕著に心身にも表れるものです。筋力の衰えから転倒リスクが増える、飲み込む力や免疫力の低下から誤嚥性肺炎のリスクが増える、自律神経の衰えから低体温症、脱水、熱中症のリスクが増えるなど。高齢者は歳を経るごとに、自身の健康と安全を自身で守りにくくなるのです。

上で挙げたものは、適切に処置しなければ命にも関わる重篤な状態になることがあります。人と会う機会が著しく減ることで、自身では病気の兆候に気付かず放置してしまう。あるいは、いざ転倒したり異変に気付いたりしても救急車を呼ぶことができず、深刻な状態に陥ってしまうリスクは、一人暮らしの高齢者なら常に身近なことといえるでしょう。

家の手入れがしにくくなる

高齢者に限ったことではありませんが、生活に必要なスペースは世帯の人数により異なります。広い一戸建てに一人暮らしをしている場合、生活上使っているスペース以外は整理や清掃が行き届きにくくなりがちです。まして高齢者は、これに身体機能の低下が影響します。階段を昇ることが億劫になり二階を使わなくなったり、身体に負担の大きいトイレ掃除や浴槽の掃除、庭の草むしりや大掃除がやりにくくなったり。自宅の管理が著しく困難になることも出てくるでしょう。

手入れが行き届かないと、自宅は不衛生な状態となってしまいます。その結果、感染症などさまざまな病気のリスクが高まる、あるいは床に置いたままの物が障害物になり転倒してしまうなどケガのリスクにも繋がります。

高齢者の一人暮らし対策

高齢者の一人暮らしにリスクがあるといっても、それしか選択肢がない方もいらっしゃいます。もちろん、一人暮らしを好まれる方もいるでしょう。ここで、高齢者が一人暮らしをするための対策として、知っておきたいポイントをご紹介します。

家族・親族と近居する

高齢者が一人暮らしするうえで重要なのは、いざという時に頼りにできる存在が身近にいることです。そして、もっとも頼れる存在といえるのは、やはり家族・親族でしょう。身内が近くにいることは、高齢者とその家族双方にとって安心できる環境といえます。

しかし、核家族化が進行する中では、頼れる家族が仕事などの都合で遠方に暮らすことも少なくありません。家族・親族が近くにいない場合は、別の方法で対策を立てていく必要があります。

見守りサービスを利用する

高齢者は老化の影響から健康状態に不安を抱えやすく、転倒や急変へのリスクが常に存在します。一人暮らしの場合、常に誰かがそばにいるわけではありませんので、いざというリスクに備えた対策が必要です。

近年は、警備サービスや配食サービス事業者などが定期的に自宅を訪問して安否確認するサービス、電気ポットなどを使用すると離れて暮らす家族の元へ情報が届く家電、さらに見守りカメラなどのサービスが充実しています。もしもの際に備え、こうしたサービスを利用しておくことは、高齢者が安全かつ健康的な一人暮らしに有効でしょう。

自治体独自の高齢者向けサービスを利用する

高齢者が一人暮らしを続けていくためには、一人暮らしが可能な心身の状態をいかに維持していくのかがとても重要になります。そこで積極的に活用したいのが、市区町村や県といった自治体が独自に展開している高齢者向けサービスです。各自治体により、例えば以下のようにさまざまなサービスが見られます。

- 外出支援として公共交通費の割引を受けることができる

- 地域の介護予防教室を開催していて無料で参加できる

- いざという時に医療機関にコールできる緊急通報装置の助成 など

まずは、お住まいの自治体の情報をチェックしてみるとよいでしょう。

その他サービスを利用する

高齢者が一人暮らしを続けていくと、どうしても自力では不十分な事態が起こりやすくなります。

例えば車の運転が困難になり、長距離の移動を要する用事や日常的な買い物がしにくくなることそのほかにも掃除や洗濯、調理といった日常生活上の家事など、毎日継続する必要がある行為がしにくくなることが挙げられます。

現在は高齢者の暮らしを支援するサービスとして、外出に付き添う、家事を支援する、買い物を代行する、調理をおこなわなくてもお弁当を配達してくれるといったサービスがあります。自身の生活上で困っていること、不十分なことの悩みを解決するためには、こうしたサービスの積極的な活用を考えることも大切です。

社会参加の機会を増やす

高齢者の一人暮らしは、行動範囲や交友関係が狭くなることから心身への刺激が足りず、意欲が低下することで引きこもってしまうリスクが生じます。そうなると、健康状態の悪化や認知症のリスクに繋がりかねません。健康的に一人暮らしを継続していくためには、社会参加の機会を増やす手段を持つことが大切です。

特に日本の高齢者は、諸外国と比較すると近所付き合いが希薄になっていることが問題視されています。高齢者にとっては、社会参加の機会を増やすことが、心身の健康を維持することに繋がると期待されているのです。日々の外出の機会を得るため、定期的な健康状態の確認を兼ねてかかりつけ医を持って通院したり、趣味の活動があれば積極的にサークル活動に参加したり。あるいは、介護予防体操など高齢者同士で助け合う互助サークルに参加するなど、自身で無理のない範囲で社会と関わり続けるとよいでしょう。それらが、こころと身体の刺激となり、健康状態の維持に繋がることを意識していきましょう。

暮らしやすい家に住む

住み慣れた自宅で暮らし続けたいという希望は、高齢者に多く聞かれます。しかし、健康的かつ安全に暮らすためには、自身の身体状態や抱えている病気を踏まえて、生活しやすい環境が整っている家や、安全に配慮されたマンションなどに住むことも選択肢として重要です。

大切なことは、住み慣れた自宅で暮らし続けるのではなく、住み慣れた地域で暮らすことです。健康的に暮らすためにもっとも適した方法を、柔軟に選択していきましょう。

以上のように、高齢者の一人暮らしで生じるリスクに対策し、健康的な生活を維持するためにはある程度の費用がかかります。高齢者が一人暮らしをしていくにあたり、どれくらいの費用が必要になるかを次章で見ていきましょう。

高齢者の一人暮らしに必要な生活費

高齢者の一人暮らしには、月にどれくらいのお金がかかるのでしょうか。総務省が発表した2020年の家計調査年報から、以下の金額が見えてきました。

※消費支出のうち可処分所得は125,423円

全国平均のデータになりますが、毎月7,723円の赤字になっていることがわかります。

65歳以上の無職かつ一人暮らしの方を対象とした平均額を見てみると、年金等の収入は140,000円に満たない額です。これに対し、税も含めた消費支出は約145,000円と不足しています。消費支出だけでも実収入とほぼ同額の支出となっており、高齢者の経済的余裕は苦しいことが窺えるでしょう。

高齢者の平均消費支出

65歳以上で一人暮らしをしている方について、消費支出の内訳を以下の表にまとめました。

消費支出の内訳と月平均額

| 食料費 | 36,581円 |

|---|---|

| 光熱・水道費 | 12,957円 |

| 教養娯楽費 | 12,910円 |

| 住居費 | 12,392円 |

| 交通・通信費 | 12,002円 |

| 保健医療費 | 8,246円 |

| 家具・家事用品費 | 5,328円 |

| 被服及び履物費 | 3,181円 |

| 教育費 | 0円 |

| その他 (うち交際費) |

29,549円 (15,253円) |

| 計 | 133,146円 |

あくまでも平均額ですが、生活に必要な支出ばかりであることが分かります。ライフスタイルにより差は生じるものですが、毎月の生活には最低でもこれくらいの金額が必要なのでしょう。先の表でも毎月不足額が生じている通り、何らかの対策を講じておかないと、生活を維持していくことは困難な場合があるかもしれません。

高齢者が健康的かつ安心できる一人暮らしを継続していくためには、例えば個人年金やiDeCoなどで将来に向けた年金以外の蓄えを増やしたり、必要な老後資金を計画的に貯蓄したりといった対策が重要だといえます。

出典:「家計調査年報(家計収支編)2020年(令和2年)」総務省(PDF)

高齢者が一人暮らしするための物件選び

高齢者の一人暮らしには、身体機能や健康状態に応じて条件の整った住まいを選ぶことが求められます。では、どのような条件があれば、高齢者の生活ニーズを満たせるのでしょうか。賃貸物件を検討する際のポイントを、以下で見てみましょう。

バリアフリー物件を選ぶ

高齢者が家の中で起こしてしまう事故で、もっとも多いのが転倒です。高齢者は足が上がりにくくなるなど、わずかな段差にもつまずきやすいため段差の多い家は危険が多いです。玄関や浴室など室内の段差を解消したバリアフリー住宅は、高齢者の一人暮らしに適した物件となります。

1階や低層階を選ぶ

高齢者の一人暮らしは、できる限り1階や低層階が望ましいでしょう。高層階であってもエレベーターがあればいいのですが、災害時や点検時等に使えなくなることもあり、その際は階段を使わなくてはいけません。階段は段差の連続であるため、前述のバリアフリーでも述べたように、高齢者には事故のリスクが高くなります。たとえ現在は体力に自信があっても、将来のことを考えれば、できるだけ階段を使わない環境を選択するといいでしょう。

セキュリティ設備が充実した物件を選ぶ

高齢者を狙った空き巣、押し売りや押し買い、訪問販売や行政の人間を騙った詐欺などから大切な財産を守るためには、オートロックやTV付きインターフォン設備の充実した物件がおすすめです。出入り口に管理人がいたり、防犯カメラが整備されていたりするかどうかも、押さえておきたいポイントといえるでしょう。

必要な施設が近くにある物件を選ぶ

高齢者が一人暮らしを続けていくには、周囲の環境が整っていることも重要です。特に車を利用している場合、安全のためにも将来は乗らなくなることも考えておかなくてはいけません。徒歩圏内に公共交通機関があるか、医療機関や生活に必要な物品を購入できるスーパーマーケット、ドラッグストア等があるかはとても大切です。

高齢者が入居できる条件

高齢者が賃貸物件に入居を検討する場合、孤独死するのではないかといった健康面の心配や、家賃の支払いが滞るのではないかという金銭面の不安から、入居審査に通りにくいケースがあります。しかし、逆にその問題をクリアすれば、高齢者でも問題なく入居できるでしょう。

家族が近くにいて協力してくれたり、定期的に訪問してくれたりするなら、健康面の問題は払拭しやすくなります。金銭面では、家賃債務保証制度を上手く活用できれば、貸主は家賃保証を受けられるので安心して入居を受け入れやすくなるでしょう。

一人暮らしが難しいと感じてきたら

できる限り一人暮らしを続けたいと願っていても、健康状態や身体状態によって、どうしても難しくなることはあります。その際は、以下のような選択肢が考えられるでしょう。

介護サービスを利用する

65歳以上であれば、要介護認定を受けることで介護保険サービスを利用できます。要介護1程度ならば、一人暮らしは比較的可能な場合が多いでしょう。訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅に来て掃除や洗濯をしてくれる訪問介護、デイサービスに通い食事や入浴サービスを受ける通所介護などのサービスを利用すれば、一人暮らしは継続しやすくなります。

有料老人ホームに入居する

一人暮らしが困難な場合に入居する介護施設として、選択肢になるのが有料老人ホームです。有料老人ホームには、大きく分けて「健康型(自立型)」と「介護付き」の2種類があります。

健康型は対象者が自立していることが入居の条件で、要介護認定を受けていなくても入居が可能です。施設内には生活に必要なさまざまな設備が整っており、費用は高めになります。一方、介護付きの場合は要介護認定を受けた高齢者が入居することで、施設の職員により日常生活に必要な介護サービスを受けることが可能です。日常生活の多くに介護が必要なら、介護付きを選択するとよいでしょう。

サービス付き高齢者向け住宅に入居する

「サ高住」と略されることが多く、有料老人ホームに比べると安価で入居しやすいのが特徴です。60歳以上の高齢者か、60歳未満の要介護認定を受けている人が入居の対象となります。

一般的にサ高住では「安否確認」と「生活相談」が基本的なサービスです。施設によっては介護サービスを提供しているところもありますので、詳細はあらかじめ確認しましょう。介護付き有料老人ホームに入所するほどの状態ではない、高齢者の生活の場として人気があります。

高齢者向けシェアハウスに入居する

近年増加しているのが、高齢者同士が一戸建て住宅などで共同生活を営む高齢者向けシェアハウスです。これは、バリアフリー化された建物で複数人が生活します。住居に必要な費用をシェアする形のため、支出を抑えやすいことが特徴です。ただし、一般的に介護サービスは提供されませんので、比較的自立度の高い方が対象となります。

なお、女性専用のシェアハウスやシニア向けのセミナーが開催されるものなど、安心感の提供や社会参加の機会を得やすい環境が整っているものもあります。そのため、ご自身のニーズに沿ったタイプを選ぶことができるでしょう。

まとめ

高齢者が安全かつ健康的に一人暮らしを続けていくためには、生活しやすい環境が整った賃貸物件を選ぶことが重要です。高齢になるにつれて生じるリスクについても、あらかじめ十分に理解しておきましょう。そのうえで、将来を見越した住まいを選ぶことが大切です。暮らしに適した環境づくりのため、本記事の内容をぜひ参考にしてください。