8畳の広さはどれくらい?平米数や特徴、家具のレイアウト方法を実例で紹介

また広さがわからないと、「家具のサイズはどう選べばいい?」「一人暮らしでも持て余さない?」など、さまざまな不安も出てきますよね。そこで今回は8畳の部屋における生活空間について、具体的な平米数やメリット、インテリア実例などを交えながら解説していきます。

記事の目次

8畳って何平米?地域によって変わる?

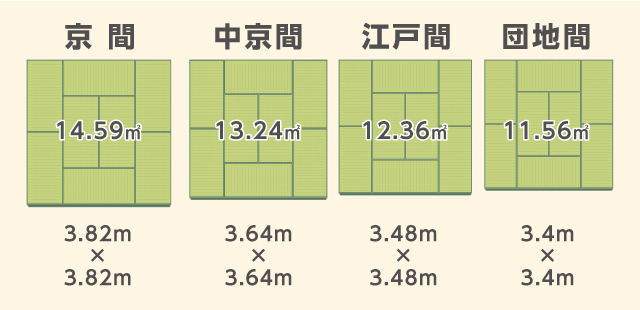

8畳といえば、単純に考えて「畳8枚分」の広さになるのは、大体イメージできますよね。ただし畳の規格は、実際には地域による差があり、1枚ごとの大きさには違いがあります。住んでいるエリアによって、畳1枚分のサイズ感が異なるため、実は8畳の広さが変わってくるケースも。具体的には、大きく分けて次のような種類が見られます。

京間とは

京間(きょうま)は、鎌倉・室町時代頃における、書院造の建物(茶室や寺院など)に使われた畳の規格です。主に関西を中心に、中国・四国・九州などの西日本で普及しています。

中京間とは

中京間(ちゅうきょうま)とは京間よりも少しサイズを小さくした規格で、普及した背景としては諸説ありますが、江戸時代頃から広まったとされています。愛知・岐阜・三重の東海エリアをはじめ、東北や近畿などの一部でも見られる種類です。

江戸間とは

江戸間(えどま)は、江戸時代の関東圏での人口増加に応じた住宅工法から生まれた、全国的にも広く流通している規格です。一般的な広さの基準にも使われやすく、おもに東日本エリアで普及しています。

団地間とは

団地間(だんちま)は、高度経済成長期頃に生まれた、おもに公団住宅用につくられた新しい規格です。住宅需要の増加に合わせて、一つの物件に対して多くの部屋数を確保できるように生み出された規格で、他の種類に比べてもっとも面積が小さくなります。

ここまでに見てきた畳の規格基準で考えると、同じ8畳の部屋でも、関東に比べて関西のほうが広くなる傾向にあります。なお不動産業界全体の規約としては、1畳=1.62平米以上になるように表示しなければならないルールが定められています。つまり広告などで8畳と表示されている場合、12.96平米以上(約13平米)の面積になるのが一般的です。ただし和室の物件では、実際の畳が使用されるので、規格次第で広さは変わります。8畳の広さは、洋室なら約12.96平米、和室も含めると約11.5平米~14.5平米と想定できます。

8畳でもワンルームと1Kでは広さが違う?

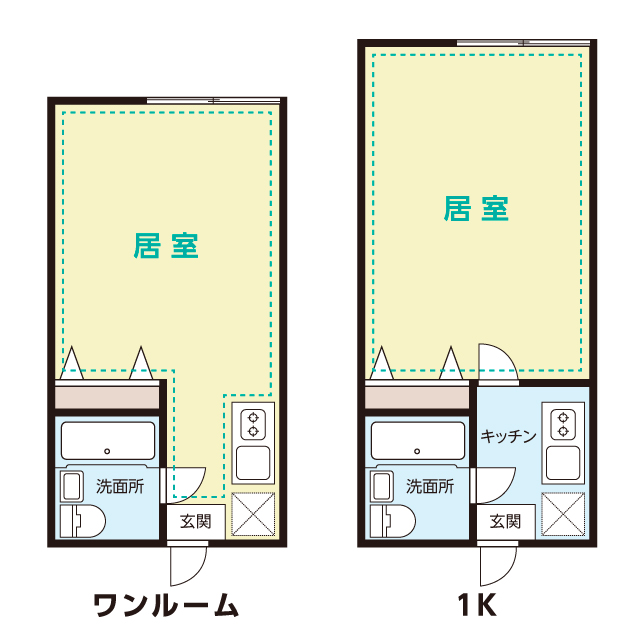

ワンルームと1Kでは、部屋面積の換算方法が異なるので、厳密には広さにも違いがあります。ワンルームでは、居室内にキッチンを含んだうえで8畳と表示されます。一方で1Kは、キッチン部分を除いて、8畳の面積を確保した設計になっています。1Kでは居室として使える空間が広く、ワンルームに比べて、物件自体の面積は大きくなるのが基本。ただし部屋が広い分、ワンルームよりも家賃は高くなる傾向にあります。

6畳や10畳との広さの違いは?

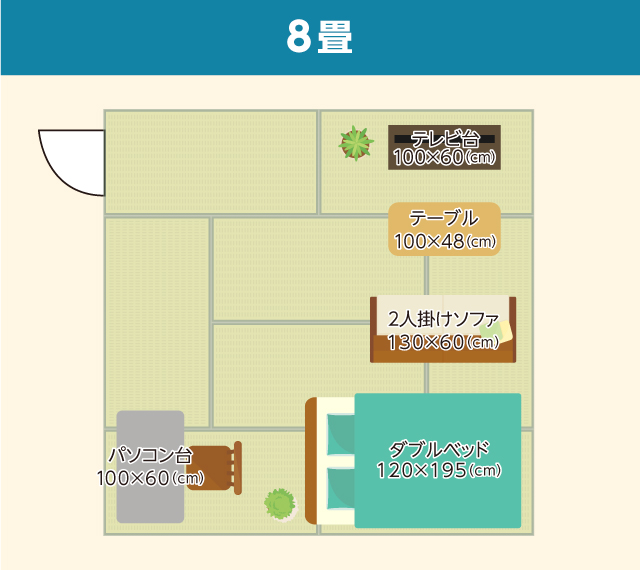

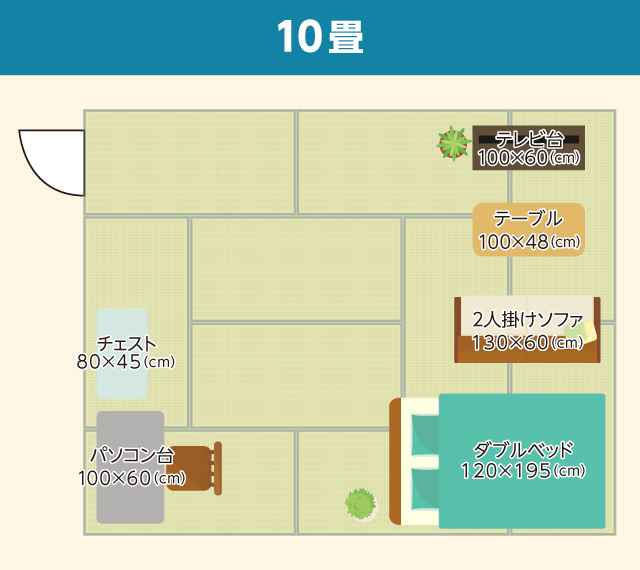

まず6畳の部屋では、生活動線などのスペースも考えると、上記のようなリビングゾーンとベッドゾーンを中心としたレイアウトになるのが一般的。さらにワークスペースなどの生活空間を増やそうとすると、少し窮屈な印象になる可能性があります。

そこから8畳まで広くなると、パソコンデスクを置いた作業スペースを加えても、十分な生活動線も確保した部屋づくりが可能。さらに10畳になれば、リビング・ベッド・デスクの他、ちょっとしたチェストなどの収納や小物置き場をつくっても、比較的余裕のあるレイアウトができます。

一人暮らしに必要な部屋のサイズは? 8畳は広い?

前章で説明したように8畳の部屋の広さは、おおよそ11.5平米~14.5平米ほど。8畳の居間の他、風呂・トイレ・キッチン・廊下などを含めると、専有面積は21平米~25平米となります。

厚生労働省の「住生活基本計画における居住面積水準 」によると、一人暮らしにおいて健康的に過ごすために最低限必要な部屋の広さは「25平米」ということから、妥当の広さといえるでしょう。

8畳の部屋に住むメリットは?

では8畳の物件を選ぶことで、具体的にどのような利点があるのか、レイアウトや費用面なども含めたメリットをご紹介していきます。

家賃が抑えられる

8畳の部屋は、都心部でもよく目にする物件で、家賃が大きく高騰するほど珍しいタイプではありません。比較的一般的な広さなので、費用面にもさほど心配はいりませんし、ワンルームや1Kなどの単身用なら十分にコストを抑えた部屋選びも可能です。

また先ほども少しふれたように、特にワンルームなら、他の間取りに比べて家賃は低くなる傾向にあります。できるだけ節約したい時には、8畳ワンルームに注目して部屋探しをしてみるのもおすすめです。

光熱費が抑えられる

8畳の部屋なら、ほどよく広すぎない程度の平米数なので、照明や空調などの電力効率も高いのが特徴。ワンルームや1Kであれば、各種設備数が少なく済むうえに、エアコンなどの冷暖房も比較的効きやすいのもうれしいポイントです8畳一間の物件であれば、室内のどこに居ても暑さ・寒さが気になりにくく、電気代も抑えやすいメリットがあります。

物件選びの幅が広がる

都心部の場合、手頃な家賃の物件を探そうとした時でも、8畳の部屋は数多く出てきやすい傾向にあります。8畳の物件なら、豊富な選択肢から好みの部屋を見つけやすく、より理想に近い住まいに出合いやすいのがメリット。また少し広めの物件で検討するなかで、なかなかいい候補が挙がらない際には、8畳でロフト付きの部屋も視野に入れて探してみるといいかもしれません。

ベッドとリビングを分けるなどゾーニングがしやすい

少し小さめの4.5畳や6畳の物件では、仮に生活空間を2つに分けようとすると、各スペースとして確保できるのは3畳以下です。一方で8畳の広さがあれば、ベッドを置く就寝ゾーンは3畳、リビング・ダイニングは5畳というように、かなり余裕のある部屋づくりができます。なるべく生活空間を意識しながらも、ゆとりを持たせたレイアウトにしたい場合には、8畳以上の広さがあるとベターです。

家具が設置しやすい

前述にも出てきたように一人暮らしであれば、一般的に必要な家具などの各種アイテムは、まんべんなく揃えて設置できます。ベッド・テーブル・ソファ・テレビ台・パソコンデスクなど、一通りの家具を置いても生活スペースには比較的ゆとりがあり、充実した部屋づくりが可能。ある程度のアイテムがあっても、さほど窮屈には感じないほどの広さなので、インテリア的にもおしゃれに見せやすいメリットがあります。多くの家具をレイアウトしつつ、スマートな空間演出もしやすいのが特徴です。

部屋の模様替えがしやすい

室内が比較的広いので、部屋のなかでも自由に家具を動かしやすく、模様替えがしやすいのも利点。「なんとなく自分の部屋に飽きてきたかも」「ちょっと気分を換えたい!」などの場合にも、家具のレイアウトを変更して、また違った雰囲気しやすいメリットがあります。例えばベッドやソファなどの大型家具なら、少し向きを変えるだけでも、部屋の印象は大きく異なるもの。8畳ほどのスペースがあれば、大型家具でも配置を調整しやすいため、アレンジが利きやすい間取りでもあります。

8畳の部屋に住むのに向いている人は?

ではここまでに見てきた8畳の部屋の特徴やメリットを踏まえて、実際にどのような要望やライフスタイルの人に適しているのか、以下から簡単にまとめていきます。

家賃を抑えたい人

先ほどのメリットでも出てきたように、8畳一間の物件数は比較的多く、家賃もさほど高くはありません。例えば「家賃はできるだけ抑えたいけれど、部屋の広さも妥協したくない」といった場合にも、コストとの適度なバランスを取りながら、希望の物件を選びやすいのが特徴です。8畳なら物件数も豊富に揃っているので、選択肢が絞られることもなく、比較的家賃の安い部屋を見つけやすくておすすめです。

荷物が比較的少ない人

例えば洋服が多い場合には、元々設置されているクローゼットでは間に合わず、ハンガーラックやチェストなどの収納家具を増やす必要があります。こうした収納スペースに場所を取られてしまうと、8畳の広さでは、やや手狭に感じてしまう可能性も。備え付けの収納スペースで片付く程度の荷物量なら、8畳でも広々と使いやすくておすすめです。もしくは荷物が多めでも8畳の部屋を選びたい時には、ロフト付きの物件なら収納も確保しやすくなるため、選択肢に入れてみるといいかもしれません。

家で過ごす時間が長い人

8畳の部屋なら比較的広々と過ごしやすいうえに、生活空間のゾーニングもしっかりとできるので、メリハリのあるライフスタイルも叶いやすいのが魅力です。

例えばリビングなどのリラックススペースと、パソコンデスクを置いた作業スペースというように、用途別の空間の切り換えもきちんとできます。「基本は在宅仕事」「テレワークになる日も多い」など、家に居る時間が長くなる場合にも、快適な部屋づくりがしやすいのでおすすめです。

友人を招きたい人

8畳の広さがあれば、友達を1人~2人ほど招いても、スペース的には余裕があります。2人用のソファなども問題なく置ける広さです。仲のいい友人同士で集まって食事をする際にもぴったり。4人くらいでちょっとしたホームパーティも可能です。またソファベッドや来客用の布団などを用意しておけば、泊まってもらうのにも困らない便利さもあります。

【実例】8畳のワンルーム・1K家具のレイアウト方法

以下からは、実際の8畳一間の部屋における、レイアウトの参考例をご紹介。居心地のいい空間づくりをしつつ、おしゃれに見えるインテリア術がたくさん詰まっているので、ぜひチェックしてみてください。

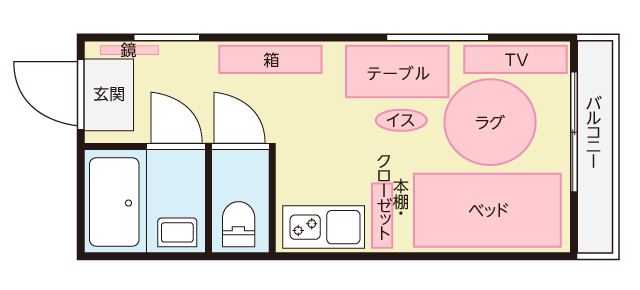

8畳ワンルーム:レイアウト方法

こちらでは8畳ワンルームの部屋をうまくゾーニングしながら、広々とした印象づくりも叶えているのが特徴です。キッチンとベッドスペースの間には、大きな収納家具を置いて区分けしつつ、玄関からの目隠しにもなっているのがポイント。またベッド前には、食事や作業もできる高めのテーブルを配置して、リビング・ダイニングスペースも設けています。

なおかつ部屋全体は白を基調とした膨張色をメインにしつつ、やさしいブラウンを差し色に取り入れることで、淡いカラーリングによる開放的な雰囲気を演出しています。

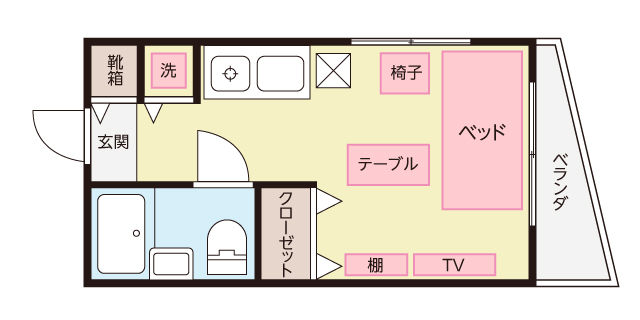

8畳1K:レイアウト方法

こちらは8畳1Kの部屋を広く活用して、ポップながらもすっきりとした空間を実現しています。キッチンを除いた居室は、ベッドスペースを確保しつつも、ほぼ全面的に広々としたリビングスペースとしてレイアウト。さらにテーブルやチェアは透明のデザインに統一して、視覚的に開放感のある部屋づくりをしています。

室内の各所にカラフルなアイテムを取り入れた、個性的な雰囲気を演出しながら、スタイリッシュでおしゃれな印象になっているのが魅力です。

この記事のまとめ

8畳のワンルームや1Kは、都心部でも見かけやすい間取りの物件で、家具のレイアウトや生活動線の確保もしやすい広さがあります。リビングスペースやワークスペースなどの設置もしやすく、快適な部屋づくりもしやすいのが魅力。比較的余裕を持たせやすい広さながらも、家賃を抑えた物件も多く、コストパフォーマンスも高い特徴があります。ぜひ新たな部屋探しをしている際には、8畳の部屋も選択肢に入れて検討してみましょう。

8畳は何平米?

不動産業界の表示規定では、1畳=1.62平米以上で換算するルールがあり、一般的なフローリングの洋室なら1.62平米×8畳=12.96平米以上になるのが通常です。ただし畳の和室の場合は、地域などによって、1畳ごとのサイズ規格には差があります。そのため和室の8畳であれば、約11.5平米~14.5平米になるのが目安。関西エリアのほうが、比較的広くなりやすい傾向にあります。

8畳は一人暮らしに向いている?

8畳一間の一人暮らしであれば、ベッドやソファなどの大型アイテムを含めた、ひととおりの家具を配置できます。特に一人暮らしであれば、生活空間のゾーニングをしても、比較的スペースに余裕もあっておすすめです。

8畳の部屋はどのような人におすすめ?

8畳の部屋では、家賃が抑えやすいうえに、ゆとりのある空間づくりをしやすい特徴があります。例えば「コスト面が気になる」「リモートワークが中心」「来客が多い」などの場合におすすめ。またクローゼットなどの備え付け以外の収納が必要になると、少し狭く感じやすい平米数ではあるので、荷物量が少ないほうが部屋は広々と使いやすいでしょう。

いかがでしたか?ひとことに8畳といっても実際の広さを想像するのは大変難しく、家具のサイズ選びで失敗したという方もいらっしゃると思います。引越しや模様替えの際には、ぜひこの記事を参考に快適な部屋になるよう家具をレイアウトしてみてくださいね!

また、6畳の広さについても以下の記事で紹介しているのでぜひご覧ください。