ネズミ駆除の効果的な対策は?自分でできるネズミ駆除のポイントと侵入を防ぐ方法を解説

そこで今回は、家にネズミを侵入させないための防止策から駆除方法、自治体によるサポート対応まで、詳しくご紹介していきます。

記事の目次

ネズミの生態

ネズミは繁殖力も生命力も非常に高く、ほんの少しの食料と隠れやすい住処さえあれば生存できる強い生き物です。少しでも住み着かれてしまえば、知らない間に何十匹にも増えるケースは決して珍しくありません。

もし家の中でネズミが発生した場合、完全に駆除するのはかなり難しく、できるだけ侵入させないための対策が重要です。まず一般的に家庭で見られやすいネズミについて見ていきましょう。

一般的なネズミの種類

日本の住宅で発生しやすいのは、以下から説明する3種類。特性ごとに、対策方法も変わってくるため、ネズミを見分ける際の参考にしてみてください。

ドブネズミ

-

体長

約20~26cm -

生息場所

湿った場所や水辺

(例)道路の側溝、地下街、植え込み、緑地、ゴミ捨て場、下水管や排水口、台所、食品庫、床下 など -

食べ物

植物や動物質も含めた雑食で、特に魚介類や肉類を好む。 -

特徴

どっしり大きな胴体でしっぽが短く、鼻先は丸めで耳も小さいのがドブネズミです。高い場所に登るのが苦手で、基本的には床付近(地下や家屋1階)で行動。一方で泳ぐのが得意なので、水辺付近に生息するケースも多く見られます。また人間に噛み付くほどどう猛な性格ですが、殺そ剤が効きやすい特徴もあります。

クマネズミ

-

体長

約15~20cm -

生息場所

乾燥している高い場所

(例) 都市部や農村地帯の建物(高層部)、天井、屋根裏、壁内 -

食べ物

雑食で昆虫なども摂取する。特に種子・穀類・果実などの植物を好む。 -

特徴

ドブネズミよりも胴体は細めで小さく、長いしっぽ・とがった鼻・大きな耳を持つのがクマネズミです。運動能力も学習能力も高く、比較的頭がいいので警戒心が強い性格。垂直方向にも器用に動くので、家屋の上層階や天井などにも生息し、バタバタと暴れます。罠にかかりにくく、さらに殺そ剤に耐性を持つ個体(スーパーラット)もいる非常に厄介なタイプで、イエダニが寄生している危険性もあります。

ハツカネズミ

-

体長

約5~10cm -

生息場所

農村地

(例)田んぼ、畑、土手(付近の倉庫・物置・家屋など) -

食べ物

植物を中心とした雑食で、種子・花・園芸・穀類などを好むが、昆虫も食べる。 -

特徴

ここまでに見てきた種類に比べると体のサイズは小さめで、胴体もしっぽも短く、耳が大きいのがハツカネズミです。農村付近を中心に生息していて、農家や湾岸の倉庫などでもよく見られます。体が大きくないため小さなすき間からも侵入でき、素早い動きで器用に行動しますが、学習能力は低めで罠にはかかりやすいのが特徴です。

ネズミによる被害

ネズミは噛み付く・病原菌を運ぶなどの性質があり、主に衛生的被害・経済的被害・都市機能の被害の3つで、日常生活に悪影響をおよぼします。ではそれぞれの具体的な内容を以下で説明していきます。

衛生的被害

ネズミは、サルモネラ菌・ペスト・レプトスピラ症などの病原菌を持っていて、誤って触れてしまうと感染症を引き起こす可能性があります。さらにネズミは人間に噛み付くため、その際に病原菌を媒介し、鼠咬症(そこうしょう)になるケースも。いずれも発熱・下痢・吐き気などの症状が表れ、入院が必要な場合も多々見られます。またクマネズミに寄生したイエダニから、腫れやかゆみを引き起こす皮膚炎になることもあります。

ちなみに間接的ではあるものの、ネズミの被害に対する不安感や夜間の物音により、不眠症をはじめとした精神的な支障をきたす危険性もあるので要注意です。

経済的被害

どのネズミも雑食で何でも食べるうえに、基本的には夜行性で、人間が寝ている間に行動します。もし家に住み着かれていると、夜中に食品を漁られたり、家庭菜園や農作物を食べてダメにしてしまったりと食害を引き起こします。

さらに家中のものをかじる習性があるので、壁・柱などの内装や家具・家電といった、さまざまなものを破損させる危険性も。家の構造部分をかじられてしまうなど、大きな損害につながるケースも少なくありません。

都市機能の被害

前述のようなネズミのかじり癖から、例えば家の中の電源コードの他、電線やガス管などのインフラに関わる設備を損傷させることもあります。そして劣化した部分が原因となり、漏電・火災・爆発など、大きな事故に発展するケースも。大規模な停電・交通被害・ネットワーク障害など、都市機能を破綻させるリスクがあります。

その他

ネズミが住み着くことで、別の害獣をおびき寄せてしまう危険もあります。特にヘビやイタチはネズミを捕食するため、エサを求めて集まってきてしまう可能性も。放っておくとネズミが増えるだけでなく、それにともなって害獣が近寄りやすくなるのも難点です。

ネズミがいる形跡(ラットサイン)

ネズミは人間を警戒して普段は隠れているため、人目につきやすい時間帯は、なかなか姿を見せません。もしネズミがいるかチェックしたいのであれば、次のようなラットサイン(生息の証拠)を探してみましょう。ラットサインがある場所には、その周辺を主な住処としている可能性が高く、より効果的にネズミを駆除することが可能。ちなみにネズミは壁伝いに走る習性があるので、壁や部屋の隅辺りを確認してみるのがおすすめです。

- フンや尿が残っている

- 壁に汚れ(シミや足跡)がある

- ホコリがたまりやすい場所に引きずったような形跡がある

- アンモニアのような臭いがする

- 天井から「カサカサ」「コトコト」など音がする

- 噛み跡やひっかいた跡がある

- 紙や布などやわらかい素材をほじった跡がある

ネズミは動きながら排せつをする習性があり、固定の場所ではなく、通り道にフンや尿を残します。フンや尿の跡が経路を示している可能性もあり、例えば数ミリほどの小さく黒い塊が落ちている先に、ネズミを見つけられる場合もあります。

ネズミの発生を防ぐ方法

ネズミを発生させないためには、そもそも屋外から侵入させず、そしてネズミにとって住みよい環境にしない対策が大切。こうした対策は、ネズミ駆除後の再発防止にもつながります。では具体的な対処のポイントを見ていきましょう。

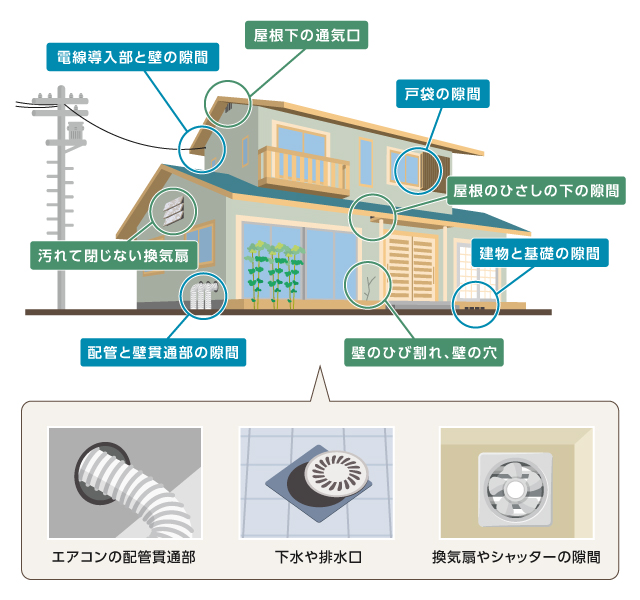

侵入口を塞ぐ

屋外につながる配管・通気口・換気扇は、特にネズミの侵入口になりやすいため要注意。そもそもの構造として、すき間ができている可能性があります。さらに雨戸・戸袋・シャッターなどがある場合、屋内に入れるすき間ができているケースも。その他にも家の外装はだんだんと経年劣化していくため、屋根と壁・建物と基礎といった接続部分も、穴ができやすいので確認してみましょう。またドブネズミは、下水管をたどって侵入してくることがあります。

ネズミは1~2cmほどの穴があれば、簡単に通り抜けることが可能。そこで内壁や外壁にすき間がある際には、金網・忌避テープ・パテ・コーキング材・セメント・モルタルなどを使って、補強するようにしましょう。

エサをなくす

ネズミが住み着かないようにするには、なるべくエサになりそうなものを取り除くことが重要です。ここまでに出てきたように、ネズミは何でも食べます。例えば人間が食べる米やお菓子はもちろん、ペットフードも餌食になってしまいます。また観葉植物や生ゴミも好みますし、さらには石けんまで食べることも。

いずれにしてもネズミが簡単に見つけないように、食べ物は出しっぱなしにせず、きちんとフタや扉のある収納にしまっておきましょう。ニオイで集まってきてしまう可能性もあるので、できるだけ密閉できるタイプがベストです。

またゴキブリなどの虫が発生していると、ネズミも捕食するために寄ってきてしまいます。虫除けをしておくことも、ネズミ対策として大切です。

- 食材は冷蔵庫や扉付きの棚、陶器や金属などの硬い素材の密閉容器に入れる

- 生ごみはふた付きのものなど密閉できるものに入れる(排水口や床に残さない)

- 床に食べかすが落ちていないようこまめに掃除をする

- せっけんをケースに入れる

- 観葉植物などはできるだけ置かない

- ゴキブリなどの害虫を駆除する

巣を作らせない

ネズミは隠れやすい場所があると、そこにやわらかい素材を集めて巣をつくります。特に古紙・段ボール・紙や軟性プラスチックのゴミ・ビニール袋・布類などは、巣のもとになりやすいので要注意。また不用品が溜まっていると、その物陰に巣をつくるケースも見られます。いらないものはすぐに処分する・ゴミ類はフタができるタイプに保管するなど、巣の素材として漁られないように対策するのも大切です。

ネズミは比較的暖かく狭くて暗い場所を好むので、特に家電と壁のすき間・シンクや洗面台下の排水管付近・収納の奥は巣をつくりやすいポイントになります。こまめに掃除をして、ネズミに入られていないかチェックしましょう。

ネズミを駆除する方法

ネズミを自力で駆除する場合には、主に以下の4種類いずれかのアイテムを使うのが一般的です。駆除グッズで退治することは可能ですが、複数匹が発生していると、場合によっては取り逃がしがあるケースも。もしくは自分で捕獲して処分するのが難しいことも考えられるでしょう。なかなか被害が減らなかったり、自分で捕まえるのは怖かったりする際には、専門の駆除会社への依頼も検討してみましょう。

- 捕獲カゴ・粘着シート

- 殺そ剤(毒エサ)

- 忌避成分を含む駆除剤

- 超音波・電磁波が出る駆除器

捕獲カゴ・粘着シートを使う方法

ではここからは、各アイテムを活用するメリット・デメリットにも触れながら、それぞれの捕獲方法を詳しく解説していきます。

捕獲カゴや粘着シートなど罠を仕かける方法は、人体などに有毒になる物質を発さないため比較的安全に使えます。ただし小さなお子さんやペットが誤って触ってしまうと危険なので、屋根裏や天袋など、高所に設置するのがおすすめです。

| メリット |

・ネズミを捕まえたことがわかる

・毒や薬剤を使わないので、子どもやペットがいても比較的安心

|

|---|---|

| デメリット |

・捕まえたネズミの死骸を処理する必要がある

・小さな子どもやペットが罠に触らないように注意が必要

|

捕獲カゴ

ネズミの巣の近くやよく通りそうな場所に仕かけて、カゴに入ってくるのを待ちます。捕獲カゴは、警戒されないように一定期間置いておき、またトラップ用にエサも一緒にしておくのがおすすめです。ある程度慣れさせながら、捕まるまで地道に待機しましょう。

粘着シート

粘着シートも、捕獲カゴと似たような場所に設置します。なお粘着シートの場合は、何枚も敷き詰めるように置いておくと、ネズミが避けづらかったり何匹か一気に捕獲できたりなどの効果が見込めます。また粘着シートの周辺には、ネズミが接着しやすいように、新聞紙などを敷いておくとベスト。粘着ゾーンに入る前に、新聞紙の上を通らせて体の汚れを落とすことで、接着しやすくなります。

捕まえたネズミの処分方法

ネズミを捕獲した際には、生きたまま罠にかかっていることが多く、基本的には殺処分する必要があります。そのため以下のような流れで、死がいとして廃棄しなければならないことも頭に入れておきましょう。

なおネズミは病原菌やダニを持っているので、処分する際にも不用意に触ったり攻撃されたりしないように要注意。必ず素手ではなく、噛まれたり感染したりしないように、強度のある手袋をします。またネズミが死んでいる際には、腐食して菌や虫が湧いているケースもあり、消毒(次亜塩素酸など)をしてから処分する必要があります。

- STEP 1マスクと手袋を装着する

- STEP 2罠ごと水をはったバケツにネズミを入れる

- STEP 3ネズミが動かなくなったのを確認する

- STEP 4新聞紙にくるみ、ゴミ袋に入れ可燃ゴミとして処分する

殺そ剤(毒エサ)を設置する方法

ネズミに毒エサとなる殺そ剤を食べさせて、死滅させて捕獲する方法もあります。捕獲カゴや粘着シート同様に、ネズミが出没しやすい場所にトラップとして設置。前述にもあるような屋根裏や天袋の他、食べ物の多い冷蔵庫の裏・シンク下・食品庫の隅など、キッチン周りなどに仕かけるのも効果的です。

また殺そ剤は警戒されないように、別のエサも加えて置いておくと、ネズミが食べやすくなります。

ちなみに殺そ剤には、蓄積型と即効型の2種類があります。なお蓄積型はネズミがトラップにかかりやすいものの時間がかかる、即効型は素早く退治できるもののトラップにかかりにくい、といった特徴も。種類を確認しながら選ぶようにしましょう。

| メリット |

・駆除方法が簡単で効率的

・巣にいるネズミも複数駆除できる

|

|---|---|

| デメリット |

・死がいを見つけられず放置してしまうと、悪臭や害虫の発生につながる

・子どもやペットがいる場合は注意が必要

・殺そ剤が効かない「スーパーラット」がいる

|

殺そ剤は、生命力の強いネズミを死滅させるほどの毒薬のため、子どもやペットがいる場合には十分な注意が必要。万が一、誤って口に含んでしまうと、体に大きな悪影響をおよぼす危険があります。場合によっては致命的な害になるケースもあり、子どもやペットがいる家庭ではなるべく毒薬となる殺そ剤は使わないほうが得策です。

忌避剤で追い払う方法

ネズミが避けて逃げ出すようニオイを発生させて退治するのも、一つの方法です。ネズミが出没しやすい場所や巣の付近に、ネズミが嫌がる成分を発する忌避剤を仕かけて、その場から追い出す仕組みです。ただし忌避剤から発生する成分は、人間にとっても不快に感じて、気分が悪くなる可能性も。なるべく人気のない場所に使う・忌避剤をまいた付近には近寄らないなどの工夫も必要です。

なおネズミの忌避剤には、次のような3つのタイプがあります。

| メリット |

・ネズミを見ることなく駆除できる

・使い方が簡単

・ネズミの侵入発生の予防にもつながる

|

|---|---|

| デメリット |

・元から耐性のある個体もいるので確実性が低い

・人間にとっても不快に感じる可能性がある

|

設置タイプ

忌避剤をネズミが表れそうな場所に置いておき、ある程度の期間をかけて追い出す方法です。設置タイプの場合は、通気がいいと風に成分が流されて効果が薄れてしまうため、なるべく密閉された部分に使うのがおすすめ。次のような場所に仕かけておくのが有効です。

【使用箇所】

- 床下

- 天井裏

- シンクの下

- 物置・倉庫

スプレータイプ

ネズミの巣や通り道などに、忌避剤を噴射して追い出す方法です。設置タイプに比べて成分が強いため、比較的即効性があるのがメリット。ただし成分が分散しやすく、人が近寄りやすい場所には使えなかったり、効果がすぐに切れやすかったりするデメリットもあります。スプレータイプの場合、こまめに何度か散布して使うのが有効でしょう。

【使用箇所】

- 換気口

- エアコンの配管穴

- ゴミ箱の周り

- 雨戸の戸袋

くん煙タイプ

くん煙タイプは、特定の場所に忌避成分を集中的に充満させて、ネズミを追い出す方法です。3つのなかではもっとも強力で即効性が高く、1つの部屋で拡散させれば、室内全体でネズミを退治できる状態にできます。ただし煙が舞うため、くん煙剤をまく際には火災報知器や室内の家具・家電・荷物などにはすべてカバーしなければなりません。またくん煙を使っている時には、入室もできないので要注意です。

【使用箇所】

- 床下

- 天井裏

- 倉庫

超音波・電磁波で追い払う方法

ネズミは超音波や電磁波を浴びるとストレスに感じるため、その性質を利用して、専用の機器を活用して退治する方法です。薬剤を使わずに、なおかつ設置するだけでネズミを追い払えるため、比較的手軽なのが大きな利点。

キッチンなどの人が出入りしやすい場所でも、安心して利用できます。電気を使うため、コンセントのある場所に設置するか、もしくは必要に応じて電池式のタイプを選びましょう。また超音波や電磁波を発する距離も機器ごとに違うため、置きたい場所に合わせて選択します。

ちなみに超音波は、ソファやクッションなどのやわらかい素材に吸収されてしまうため、なるべく妨げがない場所に設置。また徐々にストレスを与えていく方法なので、かなり長期的な対策でもあります。

すぐには効果が出にくいため、他の駆除方法を並行して実施するのがおすすめ。また超音波や電磁波は、ペットや人間にも影響を与えて、不快に感じる可能性もある点には要注意です。

| メリット |

・ネズミを見ることなく駆除できる

・比較的手間がかからない

|

|---|---|

| デメリット |

・即効性がない

・ネズミが慣れるため効果が続かない

|

専門会社に依頼する

ここまでには家庭でできる駆除方法をご紹介してきましたが、ネズミは非常に厄介な害獣なので、なかなか駆除するのは困難なのも事実です。なかには薬剤や忌避剤が効かなかったり、トラップをうまく避けたり、思うように退治できないことも少なくありません。

そうした場合には、ネズミ駆除の専門会社に任せるのがベストです。駆除会社はやはりプロなので、より確実に駆除できますし、完全退治に向けて長期的な対策をしてくれます。継続的にネズミ発生を防ぎたいのであれば、駆除の専門会社に依頼しましょう。

より効果的にネズミを駆除するポイント

今までに見てきた駆除方法について、できるだけネズミに効きやすくするために、退治をする際のコツをご紹介していきます。

秋から冬にかけて対策をする

ネズミは秋から冬までの期間に食欲が高まり、特に秋は繁殖も非常に増えるシーズンです。このタイミングで殺そ剤の毒エサを罠にすれば食べる確率が高く、さらにエサを探して走り回るので、粘着シートなどのトラップにもかかりやすくなります。即効性に期待するなら、秋から冬が効果的でしょう。

ラットサインがある場所に隙間なく対策をする

ラットサインはネズミの習性から、基本的に特定の場所にあるため、そこは毎回移動に使っている経路です。トラップを仕かけるには最適な場所なので、ラットサインがあるところには粘着シートを敷き詰めておくと効果的でしょう。警戒されないように、フンなどは片付けずそのままにしておき、罠を設置しておけば捕獲の確率は非常に高くなります。

設置して数日は動かさず様子を見る

ネズミは警戒心が強いため、毒エサが置かれていても、すぐには食べません。まだいつもの通り道が何度も様子が変化するようになると、それを学習して経路を変えてしまう可能性があります。何かトラップを仕かけた際には、数日以上はそのままにしておき、様子を伺うようにしましょう。

複数の駆除方法を組み合わせる

なるべく捕獲の確率を高めるなら、相乗効果が見込める駆除方法を併用するのがおすすめです。例えば、忌避剤+超音波にしてネズミのストレス感を増幅させる、捕獲カゴにしばらく毒エサも置いておくなど。ただし忌避剤とトラップを同時に使うなど、相反するものを組み合わせてしまうと、お互いの効果を打ち消してしまうためNGです。ネズミをおびき寄せたいのか追い払いたいのか、どちらか決めてから活用するようにしましょう。

自然由来の商品を活用する

殺そ剤や忌避剤などの薬剤を使用すると、体の弱い人や子どもに悪影響をおよぼす可能性が考えられます。もし人体への害が気になる場合には、自然素材のものを使って、ネズミを追い払うことも可能です。

ただし以下にご紹介するもののうち、唐辛子・ワサビなどの辛味やハーブ系は、犬や猫などのペットにも刺激物になってしまうため要注意。ペットには不向きなものもあるので、あらかじめ調べてから使用するようにしましょう。

【ネズミが嫌うもの】

- 唐辛子(カプサイシン)

- ハッカ油

- ミントなどハーブ類

- ワサビ

駆除後に再発生を防ぐ対策

駆除が完了したあと、あらためて発生させないためには、ネズミを寄せ付けないようにアフターケアをするのが大事。特に、以下のようなポイントには気を付けましょう。

エサになりそうなものを放置しない

たとえ家のネズミを駆除できたとしても、今まで住み着いていなかった別のネズミが侵入してくる可能性は大いにあります。新しくネズミをおびき寄せないためには、特に食品や生ごみなど、食べ物のニオイがするものは放置しないようにしましょう。さらに部屋が散らかっていると、ネズミが隠れやすい絶好の住処になってしまうため、こまめに掃除をしてネズミが住み着きにくい環境を維持します。

家の周りもきれいな状態を維持する

ネズミは普段は物陰にいるため、広々と開けた空間には近寄りません。そこで建物の周辺をすっきりときれいにしておけば、そもそもネズミが侵入する対象にならないため効果的です。なるべく庭や玄関先には荷物を置きすぎずに、芝生や植木なども定期的に整えておきましょう。

ハーブ類を置く

前述にも出てきたように、ネズミはミントなどのハーブ系の植物が発する、ツンとするニオイを嫌います。家の周りのガーデニングにハーブ類も入れておけば、ネズミ防止にもなり効果的。ちなみに屋外に殺そ剤や毒エサを置いてしまうと、鳥や猫などが誤って食べてしまい、トラブルになる懸念があるので避けましょう。

ネズミが侵入しやすい環境になっていないか再度確認

ネズミの再発を防ぐには、ここまでに見てきたような対策ができているか、家のどこかに出入りできる穴はないか、しっかりと再度チェックすることが重要です。万全の対処ができていれば、ネズミを発生させる確率はぐっと下がるので、あらためて確認してみましょう。

ネズミ駆除に関する自治体の対応

ネズミ対策として、各自治体で支援しているケースはいくつか見られます。ただし助成金などの制度は、個人の一般住宅を対象としている例はほぼなく、商店街などの団体向けが基本となっています。とはいえ駆除に使用するアイテムの配布など、金銭面以外でサポートをおこなっている自治体もあるので、参考例を以下にピックアップしてみました。なお各地域の最新情報などは、ぜひお住まいの自治体の公式サイトをチェックしてみてください。

| 自治体 | 対応内容 |

|---|---|

| 東京都江東区 | 保健所にて殺そ剤を配付 |

| 東京都荒川区 | 保健所にてバネ式やカゴ式のトラップを貸し出し 毎年12月に殺そ剤の配布 |

| 東京都大田区 | 自宅へ専門業者を派遣し、侵入口の探し方や塞ぎ方のアドバイス |

| 東京都武蔵野市 | 専門業者による対策指導や簡易なネズミ侵入防止対策を無料で実施 ※一定要件あり |

| 神奈川県横浜市 | 福祉保健センターにて、ネズミ捕獲用のカゴの貸し出しや、駆除の相談を実施 |

| 神奈川県川崎市 | ネズミを捕獲するための捕獲器(ネズミ捕りのカゴ)の貸し出しを実施 |

| 千葉県船橋市 | 保健所など各窓口にて殺そ剤の無料配布 |

| 大阪府大阪市 | 防除方法など各区保健福祉センター生活環境業務担当にて相談実施 |

| 新潟県新潟市 | 捕獲カゴの貸し出しを実施 |

※対象者

- 武蔵野市内の建物で、居住者が武蔵野市内に住所を有し、市の住民票に記載されている方

- 市民税非課税世帯または生活保護世帯

- 65歳以上の単身の高齢者または65歳以上の高齢者のみの世帯者。ただし、その方が生活保護世帯に属する場合は年齢制限なし

まとめ

ネズミを完全に駆除するためのコツは、大前提として家の中に侵入させないことです。さらに駆除したからといって油断せずに、侵入経路をなくしたり寄り付きづらくしたり、ネズミにとって住処にしにくい環境を維持することが重要。ぜひ本記事を参考に、事前の防止策も含めて、しっかりとしたネズミ対策をしていきましょう。

物件を探す