モグラ退治の効果的な方法とは?退治する際の注意点や再発防止策

あまり姿を現すこともなく、家の中に侵入してくる心配もありませんが、実は自宅付近にいると厄介な害獣の一種。そこで今回は、モグラの生態や具体的な被害、生息が疑われる際の対処法など、詳しくご紹介していきます。

記事の目次

モグラはどんな動物?

トガリネズミ形目モグラ科に分類される哺乳類で、体長は15cm程度と小柄な動物です。鼻先が長く伸びているのが特徴で、ふわふわと短い被毛と手足を持ち、その見た目からキャラクターに使われることも多く愛らしいルックスをしています。

ちなみに視力は非常に弱く、鼻先にある発達した触覚のアイマー器官により、周囲の様子を判断しているといわれています。さらに嗅覚や聴覚も敏感なことから、暗い地中でも難なく生息することが可能です。

モグラの特徴

モグラは普段土のなかにいるため、あまり見る機会がありません。そのため、モグラにはどのような特徴があるのか知らない方も多いと思いますが、モグラには以下の特徴があります。

- 鼻が尖っていて、眼は小さく退化しており視力はほとんどない

- 土のなかで生息しており、土を掘るために前足は平たくて大きく、爪もするどい

- 光に弱いといわれているが、実はそうでもなく日中餌を探しに外に出ることもある

- 主食はミミズや幼虫。12時間以上空腹だと餓死することも

- モグラは泳ぐのが得意で、エサを求めて田んぼや川を移動する

基本的にモグラは、天敵から身を守るために地中で生活しています。フクロウ・トンビ・キツネ・ネコ・ヘビなど、地上にはモグラを捕食する生き物が多いため、土に隠れているのが特徴です。ちなみに土から出られないわけではなく、地中にエサがなくなったり縄張り争いに負けたりすると、地上に上がってきます。

さらに起きている時間はほぼエサを探して過ごすほどの大食漢で、常に土を掘っていることから手足も発達しており、水泳も得意。ただし手足が短いので、地上を走って逃げるなど、器用な動きはあまりできません。

国内に生息するモグラの種類

一般的にモグラと呼ばれるモグラ科にはヒミズ類と真性モグラ類に分かれており、北海道を除く全国に生息していますが、生息する地域によってモグラの種類も異なります。

| 分類 | 種類 | 色 | 体長 ・ 体重 |

生息地域 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 真 性 モ グ ラ 類 |

アズマモグラ | 黒褐色や茶褐色 | 体長: 12~16cm 体重: 40~130g |

東日本 | 絶滅危惧I類(大阪府) 絶滅危惧II類(愛知県) 準絶滅危惧種(※) (京都府・鳥取県・広島県・香川県) |

| コウベモグラ | 暗赤褐色 | 体長: 13~19cm 体重: 50~180g |

西日本 | ||

| サドモグラ | 夏毛は褐色 冬毛は暗褐色 |

体長: 15~18cm 体重: 90~150g |

佐渡島 のみ |

準絶滅危惧種(※) | |

| エチゴモグラ | 褐色 | 体長: 16~18cm 体重: 110~160g |

新潟県 の一部 |

日本に分布するモグラ科では一番大きい 絶滅危惧IB類(※) |

|

| センカクモグラ | 濃い褐色 | 体長: 13cm 体重: 42g |

尖閣諸島 | 絶滅危惧IA類(※) | |

| ミズラモグラ | 生息地域によってさまざま | 体長: 8~10cm 体重: 20~35g |

本州全土 | 準絶滅危惧種(※) | |

| ヒ ミ ズ 類 |

ヒミズ | 黒褐色 | 体長: 8~9cm 体重: 14~25g |

本州全土・四国・九州 | |

| ヒメヒミズ | 淡灰褐色 | 体長: 7~8cm 体重: 8~15g |

本州全土・四国・九州 |

※絶滅危惧種の分類

- 絶滅危惧IA類:近い将来絶滅する危険性がある

- 絶滅危惧IB類:IA類ほどではないが、近い将来絶滅する危険性がある

- 準絶滅危惧種:現在においては絶滅する危険性が少ないものの、将来的に絶滅危惧種になる可能性がある

上記の表をみると、モグラのなかには絶滅危惧種が存在することがわかります。そのため、安易に駆除することはできません。

モグラ退治は必要?モグラによる主な被害とは?

ネズミのように、家屋に入り込んで住み着くなどの被害はありませんが、自宅の周囲の土地を荒らして悪影響をおよぼす危険があります。特にガーデニングや家庭菜園をしている場合には注意が必要。では、モグラによる被害にどのようなものがあるか、以下で見ていきましょう。

芝生や庭が荒らされて見た目が悪くなる

モグラの習性として、エサを探しながらどんどん土を掘っていきます。さらに地中を行ったり来たりしているモグラにとって、移動する通り道の土は妨げになるため、地上に放り出すのも特徴。芝生や庭をならしてきれいにしていても、モグラが土を掘ってしまうと、ボコボコとした見た目になってしまいます。またモグラは掘った穴を改築していくこともあり、しっかりと整えていても、不格好になってしまう難点があります。

花や木の根を傷つけられ生育が悪くなる

モグラによる被害で大きいのは、植物が育ちにくい環境になってしまう部分です。せっかく花や木を育てていても、その付近にモグラが生息していると、穴を掘るのと同時に根っこを切ってしまうケースも。モグラは虫を食べるので、野菜や果実などの農作物をかじることはありませんが、栽培の妨げになる可能性は大いにあります。特に農作業においては、穴が妨げになって根が伸びない・苗が倒れる・畑や田が崩れるなどの被害もあり、モグラの生息には十分な注意が必要です。

ミミズを食べられ農作物が育ちにくくなる

畑や庭にいるミミズは、土に栄養を与える大切な存在。ミミズは土壌の不要物を摂取して分解し、さらに農作物の生育に必要な要素を、摂取しやすい形で排せつする働きをします。

せっかく庭で家庭菜園を始めてもミミズをモグラに食い荒らされてしまうことで土壌の質が悪くなり、農作物がうまく育たなくなってしまうケースは珍しくありません。そうなると収穫数が減る・獲れる農作物の出来が悪くなるなど、さまざまな被害につながるリスクが想定されます。

モグラが掘った穴からネズミが侵入する

モグラがつくったトンネルにより、ネズミが行き来しやすくなってしまう危険もあります。ネズミは警戒心が強く、普段は人目に付かない物陰にひっそりと身を潜めています。そんなネズミにとって、モグラが掘った穴は絶好の抜け道です。人間から隠れながら自由に移動でき、家屋にも侵入しやすくなってしまいます。

さらにネズミはモグラとは違い、野菜や果実も何でも食べる雑食性です。ネズミが自宅付近にとどまりやすくなることで、畑や家庭菜園の農作物が食い荒らされるケースも。もちろんガーデニングの植物も、ネズミにとってはエサになってしまい、被害が拡大する恐れがあります。

地盤がゆるんで土砂崩れや地盤沈下を起こす可能性も

モグラは単純に一直線上に穴を掘るわけではなく、トンネルの周囲にいくつかの部屋をつくって大きな巣にしていくのも特徴です。例えばエサを保管しておく・睡眠・敵にフェイントするためのダミーなど、さまざまな役割の部屋があります。さらに同じトンネルばかりを動いていても、エサがなくなってしまうケースがあるため、巣の中心となる本道から枝分かれする別の道も掘ります。

つまりモグラが住み着いてしまうと、巣とする地中が穴だらけになってしまい、地面の強度が大幅に低下。そうなると地盤がゆるんでしまい、大きな事故につながる可能性もあります。

モグラの巣はどうやって見つける?

まずモグラによる被害が疑われる場合、巣を見つけてどこに生息しているのか確認するのが重要。モグラの居場所の発見が、早めの対処につながります。ではモグラの巣はどう探していくのか、具体的な手順を以下から見ていましょう。

「モグラ塚」を探す

前述でも触れましたが、モグラはエサを求めて道を掘ったり巣をつくったりした際、いらなくなった土は地上に出します。そうすると、モグラの巣が近くにある地上には、土が盛られたような跡が残ります。これこそ、モグラが住み着いている証拠となる「モグラ塚」です。またモグラが地中を通ることで、移動した道に平行して、地上がもこっと浮いたようになるケースもあります。

土が小高く集められた「モグラ塚」や、地面がボコボコとした部分があれば、モグラの巣はその下にある場合がほとんどなので探してみましょう。

「本道」と「支道」を見分ける

先ほども出てきたようにモグラの巣には、中心部分としてメインに使う本道の他にも、エサの捕獲だけに使用する分かれ道(支道)があります。支道は基本的に使い切りなので、地中を掘った跡こそあっても、モグラ本体はとらえられません。そこでモグラを退治するためには、本来の居場所となる本道を見つける必要があります。ちなみに本道と支道の見分け方としては、地面にいくつかできているモグラ塚を埋めて通り道をふさぎ、様子を見てみるのが一つの方法。

モグラは道を閉ざされてもすぐに修復するため、何日かしたあと同じようにモグラ塚ができていれば、そこが本道です。なお地面をならした際に、どこにモグラ塚があったのかわかりやすいように、何か目印をしておくのもいい方法でしょう。

自分でできるモグラの退治方法

モグラの習性を上手に活かせば、直接的に捕まえなくても追い払うことが可能です。特にモグラは嗅覚や聴覚に優れているため、次のように退治する方法もあります。

ニオイで追い払う

モグラが嫌がるニオイを本道に発生させておくことで、モグラを追い払える効果が見込めます。モグラはかなりニオイには敏感なので、嗅覚を刺激して、巣から逃げていくように仕向ける方法です。

モグラが嫌がるニオイは?

- 唐辛子

- 正露丸

- 木酢液

- ナフタリン

- 炭

上記の他にも、モグラの忌避剤となるニオイを発する、専用の駆除グッズも市販されています。スプレータイプや錠剤など、さまざまな種類があるので探してみましょう。ただし上記にもあるナフタリンなどの薬剤は、植物に悪影響を与える可能性があるため注意が必要。家庭菜園など枯らしたくない農作物がある場合には、唐辛子や炭などの自然素材を使うことをおすすめします。

音で追い払う

モグラは、音や振動による刺激も受けやすい特徴もあります。そこでモグラの本道付近で音や振動を発生させることで、聴覚から与えられるストレス感により、追い払う方法も有効です。実際にモグラの駆除グッズとして、地面に埋めて使える装置もあります。

ちなみにモグラの聴覚によって退治する方法は、薬剤による植物への害がなく活用できるのが大きなメリット。家庭菜園やガーデニングをしている場所でも、使いやすく効果的です。またモグラの忌避対策として、音や振動を発生させる装置は、以下のように自作もできます。

「ペットボトル風車」を置く

ペットボトル風車では、プロペラを風力で動かすことで、モグラにとって嫌な音や振動をつくり出します。いらなくなったペットボトルや針金があれば、比較的手軽に用意できるため、次にご紹介する手順も参考にしながら設置してみましょう。

ペットボトル風車の作り方

ペットボトル風車の簡単な作り方をご説明します。

【用意するもの】

- 500mlペットボトル(6角形や8角形のもの)

- 針金

- カッター

- キリもしくは電動ドリル

- ペンチ

- 接着剤

| ペットボトル風車の作り方 | |

|---|---|

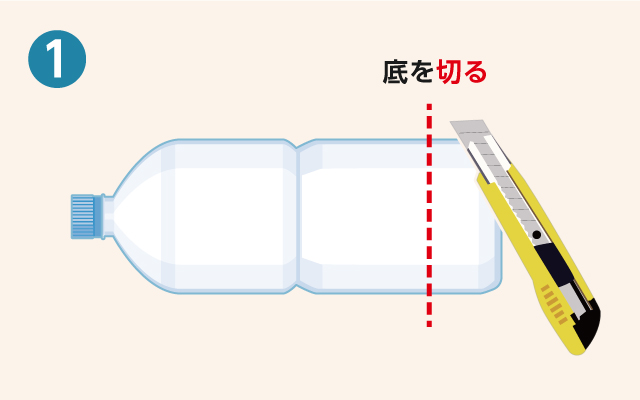

|

キャップと底の中心に印をつけ、キリで穴を開け、針金が通るくらいの大きさに広げます。その後、ペットボトルを下から3~4cm程のところでカットします。 |

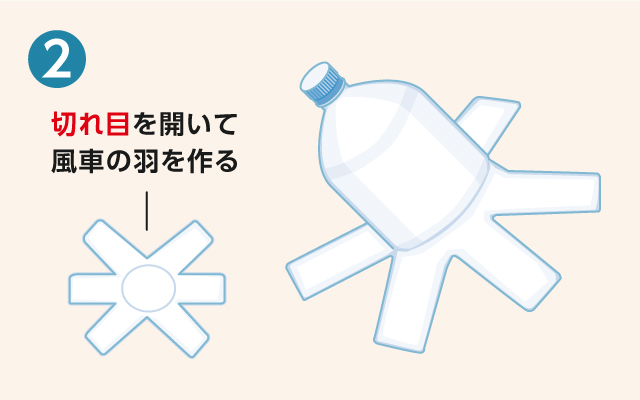

|

ペットボトルの上部の下から縦に切れ目を入れていき、羽を6枚作ります。 |

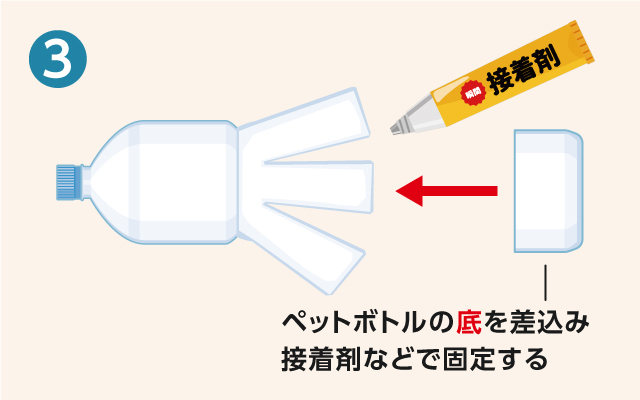

|

先ほど切り落としたペットボトルの底を、羽を開いたペットボトルのなかにはめ込み接着剤で固定します。 |

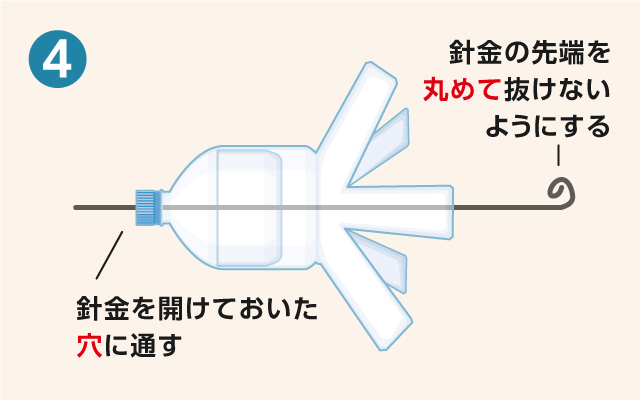

|

針金を差し込み、ペットボトルから抜けないようにペンチなどで針金の先端を丸めます。 |

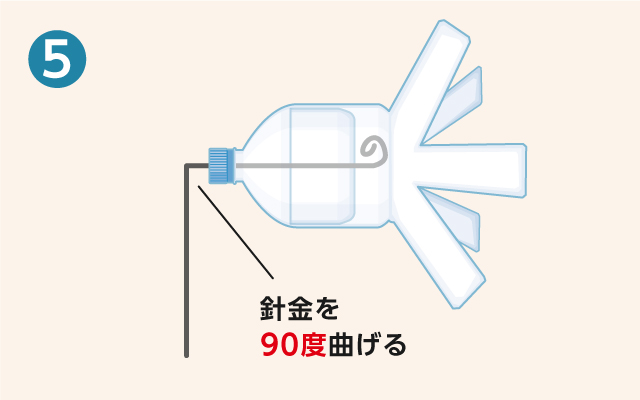

|

キャップ側に出た針金を90度に折ってできあがり。 |

針金だけでは簡単に倒れてしまうため、園芸用の支柱を使って一緒に地面に挿しておくのがおすすめ。さらにモグラが通りそうな場所にいくつか設置しておくと、効果が増しやすくなります。また前述のようなニオイの忌避対策も同時並行で実施すると、モグラにとってのストレスはより大きくなり、より効率的に退治できます。できるだけ早く追い払いたい時には、ニオイ・音のどちらも併用するのがベストです。

モグラを捕獲するには許可が必要?

ここまでにはモグラを追い出す退治方法を見てきましたが、基本的には個人で捕まえて駆除することはできません。モグラのなかには絶滅危惧種もいて、自然共生を目的とした「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(鳥獣保護管理法)」で守られている動物でもあります。

農林業に支障をきたしているケースなど例外はあるものの、モグラを捕獲するには、官公庁(環境大臣・知事・市区町村長)による許可が必要です。無断で捕まえてしまうのは違法なので、勝手に捕獲しないように注意しましょう。

モグラを捕獲したらどうすればいい?

例えばネズミ捕りなどのトラップに、モグラが引っかかってしまった場合、なるべく生きたまま自然に返してあげましょう。ただし近隣に放してしまうと、戻ってきたりご近所に迷惑をかけたりするケースも考えられるため、山や森に戻すのがベストです。

また絶滅危惧種の可能性もあるため捕まったモグラを長期間放置して死なせてしまうと、罰金になる恐れもあります。モグラは半日以上空腹になると餓死してしまうため、できるだけ早く対処しましょう。どうしても処理に困った場合は、自治体の害獣に関する窓口に相談してみるのがおすすめです。

モグラの再発を防ぐには?

モグラを寄せ付けないようにするためには、侵入しそうな場所にバリケードを設置し、入り込めないように対策しましょう。地上と土のなかの両方からの侵入を防止できるように、金網と柵などによるフェンスを地面に埋めて立てておくのが効果的です。ある程度の高さや深さがないと、モグラが簡単には入れてしまうため、サイズには注意が必要。高さは少なくとも20cm、深さは50cm以上あるものを選ぶようにしましょう。

モグラの被害で困ったらプロに頼もう!

モグラによる被害が深刻になっている場合には、やはり害獣駆除の専門会社に依頼するのがベストです。より万全の対策をしてもらえるうえに、その後の再発防止まで考えた対処をしてくれるケースもあります。ここまでに見てきたように、モグラは取り扱いが難しい害獣でもあるため、困った時にはプロに任せるのが無難でしょう。

モグラを退治する方法についておさらい

では最後に、モグラ退治に関して簡単にまとめていきます。

モグラが及ぼす被害とは?

モグラは一般家庭において、主に庭・家庭菜園・ガーデニング・畑などに悪影響を与えます。直接的に食い荒らされることはありませんが、モグラが住み着くことで、植物が育ちにくくなったりネズミをおびき寄せてしまったりするケースも。また地中を穴だらけにするので、地盤を弱めることによる事故につながる危険性もあります。

モグラを見つけたらどうする?

モグラを見つけたら、忌避対策によって追い払うか、害獣駆除の専門会社に対処を依頼しましょう。そのまま放っておくと、どんどん被害は拡大してしまうため、なるべく早めの退治をおすすめします。

モグラは自分で退治できる?

モグラが逃げるニオイや音を使って追い払退治方法はできますが、捕まえて駆除するのは法律で禁止されています。捕獲するためには公的な許可が必要で、個人的に無断で捕まえると違法になってしまいます。どうしても困った場合には、やはり害獣駆除の専門会社に任せるのが効率的で安全です。

見た目はかわいいモグラですが、自宅付近に住み着かれてしまうと非常に厄介で、さらにネズミや害虫のように簡単には駆除できない害獣です。とはいえ屋内に侵入してくる動物ではないため、庭などでモグラを寄せ付けないように対策をしておけば、しっかりと防止できます。また害獣ではあるものの、勝手に捕まえるのはNG!法的に保護されている動物なので、見かけた際には、自治体か駆除の専門会社に相談するのが無難です。ぜひ本記事を参考に、快適な住まいを守っていきましょう。

物件を探す