庭の雑草対策はどうする?除去方法とおしゃれに雑草を防ぐ方法を紹介

この記事では、雑草が生える理由から効果的な除去方法、さらにおしゃれに防ぐ工夫までをご紹介します。季節ごとの管理ポイントやしぶとい雑草の特徴もまとめたので、日々のお手入れにぜひ役立ててください。

記事の目次

なぜ庭に雑草が生えてくる?

庭に雑草が生えるのには、きちんとした理由があります。雑草は環境への適応力が高く、ほんの少し条件が揃うだけで成長を始めてしまいます。以下が、庭に雑草が生える主な理由です。

- 風や鳥、虫や動物によって運ばれた種が発芽する

- 土の中で眠っていた種子が気温や湿度で芽吹く

- 日当たりや湿度など、雑草が好む環境が整っている

つまり、雑草が生えるのは、偶然ではなく自然の仕組みによるもの。だからこそ「なぜ生えるのか」を理解したうえで、早めに除去して生えにくい環境を整えましょう。

庭の雑草を取り除く方法

庭の雑草対策は、まず「生えてしまった雑草をどう取り除くか」から始まります。手作業から市販のアイテムまで対策はいくつかあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。ここでは代表的な取り除き方と、その特徴をご紹介しましょう。

カマや園芸ハサミで取り除く

もっとも基本的な雑草対策は、手で抜いたりカマや園芸ハサミで刈り取ったりする方法です。根から抜けそうな雑草は、株ごと引き抜くとより効果的。雨上がりや土が湿っているときは根が抜けやすく、作業もしやすくなります。ただし、長時間続けると腰や膝に負担がかかりやすいため、無理のない範囲でおこないましょう。

メリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

・コストがほとんどかからない

・周囲の植物に影響がない

・丁寧に仕上げられる

|

・広い面積には向かない

・腰や手を痛めやすい

・夏場は熱中症のリスクがある

|

狭い庭や花壇の手入れにおすすめの方法です。健康管理に注意しながら、こまめにおこなうのがコツです。

土を掘り返す

雑草が根を深く張っている場合は、スコップや鍬(クワ)を使って土を掘り返し、根ごと取り除きます。作業の際は、根が残らないようにしっかりと土を起こすことが大切です。ただし、周囲の育てている植物の根まで傷めてしまわないよう、掘る範囲は必要最小限にとどめましょう。

メリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

・根からしっかり除去できる

・土の通気性・水はけがよくなる

・土壌がほぐれて植物を植えやすくなる

|

・体力が必要で作業が大変

・庭全体を掘り返すのは非効率

・他の植物の根を傷める可能性がある

|

地下茎で広がる雑草や多年草など、しぶとい雑草に効果的です。重労働なので広い範囲ではなく、必要な部分に絞っておこないましょう。

除草剤を散布する

市販の除草剤は、広い範囲の雑草を効率よく枯らせます。液体タイプは即効性が高く、粒剤タイプは効果が長く続くのが特徴です。使用するときは、風の強い日を避け、周囲の植物に薬剤がかからないよう注意しましょう。さらに、製品ごとに使用量や回数に制限があるため、必ずラベルに記載された説明を守ることが大切です。

メリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

・広い面積でも短時間で処理できる

・根まで枯らせるタイプもある

・即効性が高い

|

・使用環境を選ぶ必要がある

・散布には専用の道具が必要

・花壇の草花や家庭菜園には使えない

|

どうしても管理が大変な場所では有効ですが、花壇や家庭菜園には使用できません。さらに、安全面からもペットや小さなお子さんがいるご家庭では、避けたほうが安心です。使う場合は庭木や芝のまわりなどに限定し、使用方法を守って正しく取り入れましょう。

重曹を使う

重曹は食品にも使われるほど身近で安全な素材で、雑草対策にも利用できます。小さなお子さんやペットがいる家庭でも、安心して使えるのが特徴です。使い方は、粉を雑草の根元にまくか、水500mlに大さじ2〜3を溶かして散布するのが一般的です。

ただし、植物の多くは弱酸性の土を好みます。重曹をまきすぎると土がアルカリ性に傾き、草花や野菜の育ちが悪くなることがあるので注意が必要です。

メリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

・身近で手に入りやすい

・人やペットに比較的安全

|

・効果は一時的で持続しにくい

・多量に使うと土壌の性質が変わる

|

安全性に配慮したいときに使える補助的な方法です。広い面積よりも、雑草が気になる部分だけに取り入れるのがおすすめです。

酢を使う

酢に含まれる酸性成分には植物を弱らせる作用があり、家庭用の食酢でも雑草対策に使えます。効果を高めたい場合は、酢酸濃度20%前後の園芸用酢を選ぶとより効果的です。原液または2倍程度に薄めて、雑草の葉や茎に直接スプレーします。

ただし、周囲の草花や野菜にかかると傷む恐れがあるため、花壇や家庭菜園では避けるのが安心です。根まで枯らす力は弱いため、効果を得るには繰り返し散布する必要があります。

メリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

・手軽に入手できる

・化学農薬を使いたくない人に安心

|

・効果は部分的で長持ちしない

・強い酸は土壌や周囲の植物に悪影響が出ることもある

|

周囲の草花や野菜にかかると傷む恐れがあるため、花壇や家庭菜園での使用は避けたほうが安心です。酢はエコな雑草対策のひとつですが、広い範囲ではなく、気になる場所だけに限定して使うのがポイントです。

クエン酸を使う

クエン酸は、酢と同じく酸の力で雑草を弱らせます。粉末を水に溶かして散布するのが一般的で、水500mlに小さじ1〜2程度が目安です。雑草の葉や茎に直接スプレーすると効果がありますが、根まで枯らす力は弱いため、繰り返し散布する必要があります。

クエン酸は酸性が強いため、周囲の草花や野菜にかかると傷む可能性も。そのため、雑草だけを狙って使用することが大切です。

メリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

・安全性が高く家庭で扱いやすい

・コストが安い

|

・効果は限定的で持続しにくい

・強い濃度では土や植物に影響が出る

|

クエン酸は扱いやすく低コストですが、効果は一時的。高濃度での使用は避け、小規模な雑草処理に向いた補助的な方法として取り入れるのがおすすめです。

熱湯を使う

雑草に熱湯をかけると細胞が壊れ、短時間で枯らせます。特にアスファルトやブロックの隙間など、根を深く張りにくい場所で効果的です。

方法はシンプルで、沸かしたお湯を雑草の根元にゆっくり注ぐだけ。ただし、広い範囲には不向きで、扱いを誤ると火傷の危険があるため注意が必要です。

メリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

・即効性がある

・コストがかからない

・小規模なら手軽にできる

|

・熱湯を扱うため火傷のリスクがある

・広範囲には向かない

|

熱湯は手軽で効果の早い方法ですが、あくまで限られた場所に向いています。安全に注意しながら、スポット的に使うのがおすすめです。

DIYできる?雑草を庭に生えてこなくさせる方法

「抜く」よりも「生えにくい環境をつくる」ことで、庭の管理は楽になるでしょう。ここでは、DIYでも取り入れやすく、見た目もおしゃれに仕上げられる雑草を生えにくくする方法を紹介します。

除草シートを使う

除草シートは雑草対策の定番で、施工しやすく長期的に効果が期待できる方法です。庭全体に敷けるほか、上から砂利やウッドチップを重ねれば、見た目もおしゃれに仕上がります。

施工は地面を平らに整えてシートを敷き、ピンでしっかり固定するのが基本。隙間から雑草が生えないよう、重ね幅は10cm以上確保しましょう。良質なシートなら約5〜7年もちますが、紫外線に弱いため、砂利や人工芝などを重ねておくとさらに長持ちします。

メリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

・比較的安価で施工できる

・庭全体に応用できる

・材料を重ねると長期効果が期待できる

|

・見た目がそのままだと殺風景

・隙間や端から雑草が出やすい

・耐久性は商品によって差が大きい

|

防草シートは、雑草対策の土台づくりに最適な方法です。他の素材と組み合わせれば、見た目と機能性の両方を兼ね備えた庭に仕上がりになるでしょう。

水で固まる土を使う

自然な見た目を保ちながら雑草を抑えたいときにおすすめなのが、防草土とも呼ばれる「水で固まる土」です。雑草を取り除いて地面を整えたあとに敷き、散水すると固まって雑草の発生を防ぎます。

施工の際は、厚みを3〜5cm以上にするのがポイント。薄く敷くと、ひび割れが起きやすくなるため注意が必要です。効果はおおよそ3〜5年で、表面を定期的に補修すればさらに長く使えます。

メリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

・手軽にDIYできる

・雑草が生えにくくなる

・見た目が自然でおしゃれ

|

・施工に手間がかかる

・強度が低く車の通行には不向き

・ひび割れの補修が必要

|

雑草を抑えつつ、ナチュラルな雰囲気を楽しめるのが魅力です。ただし、強度はあまり高くないため、駐車場よりもアプローチや花壇まわりに向いています。

ウッドチップを敷く

雑草を取り除いたあと、地面に直接ウッドチップをまく方法も雑草を防ぐのに有効です。自然素材ならではの温かみがあり、庭をナチュラルに演出が可能に。より効果を高めたい場合は、防草シートを下に敷いてからまく方法もあります。

ただし、ウッドチップは分解して小さくなるため、2〜3年ごとに補充が必要です。こまめなメンテナンスを前提に取り入れるとよいでしょう。

メリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

・見た目がおしゃれでナチュラル

・土の乾燥防止や泥はね対策になる

・子どもやペットにもやさしい

|

・分解して効果が短い

・補充にコストがかかる

・風や雨で飛ばされることがある

|

雑草対策だけでなく、庭の雰囲気づくりもできるのが魅力です。ナチュラルガーデンや子ども・ペットの遊ぶスペースに取り入れると、心地よい空間になります。

人工芝を敷く

雑草を取り除き、地面を平らに整えてから人工芝を敷く方法でも庭に雑草を生えにくくすることが可能です。人工芝の下に防草シートを敷いておくと効果が高まり、雑草が突き抜けてくるのを防げます。下地処理が不十分だと隙間から雑草が生えることがあるため、施工前にしっかり準備しておきましょう。

効果の持続は7〜10年ほど。高品質な人工芝は耐久性に優れており、長期間きれいな状態を保てます。

メリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

・見た目が常にきれいで緑を楽しめる

・雑草防止と同時に庭の景観アップ

・メンテナンスが少なくて済む

|

・初期費用が高い

・夏場は表面が高温になる

・経年劣化で張り替えが必要

|

一年中緑の庭を楽しめると同時に、雑草対策にもなるのが人工芝を敷く大きな魅力でしょう。忙しい人でも手間なく庭を整えられ、気軽に緑のある空間を満喫できます。

砂利・砕石を敷く

砂利や砕石を敷いて雑草を防ぐ場合は、先に地面を均してから防草シートを敷き、その上に砂利や砕石を重ねましょう。この方法は隙間から雑草が出やすいため、防草シートとの併用が基本です。

効果の持続は5〜10年ほど。シートを丁寧に施工すればさらに長持ちします。ただし、砂利は沈んだり散らばったりするため、数年ごとに補充や均し直さなければなりません。

メリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

・コストが比較的安い

・歩くと音が出るので防犯にも効果的

・雨水を通すので水たまりになりにくい

|

・掃除や草取りがしにくい

・石が散らばりやすい

・重いため敷くのが大変

|

砂利や砕石は、敷くだけで庭の印象をすっきり見せられる方法です。また、踏むと音が出るため防犯効果もあり、玄関まわりや通路など日常的によく使う場所に向いています。

タイル・レンガを敷く

下地を整えて、タイルやレンガを並べる方法も雑草防止に効果的です。目地はモルタルや砂でしっかり埋めれば雑草が出にくく、丁寧に施工すれば10年以上効果が持続します。デザイン性も高く、庭をおしゃれに仕上げたい人におすすめです。

メリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

・デザイン性が高くおしゃれ

・長期間雑草を抑えられる

・耐久性があり施工後の手入れが少ない

|

・初期費用が高い

・自分で施工するのは難しい

・水はけが悪くなることがある

|

色や形のバリエーションが豊富なタイルやレンガは、好みに合わせてデザインできるのが特長です。雑草対策をしながら、自分らしい庭空間を演出できます。

コンクリート・アスファルトで舗装する

雑草を徹底的に防ぎたいときに有効なのが、庭をコンクリートやアスファルトで舗装する方法です。本格的に施工すれば20年以上効果が続き、維持管理の手間もほとんどかかりません。

広い範囲は業者施工が基本ですが、ホームセンターでは簡易アスファルトやインスタントセメントも販売されており、狭いスペースならDIYで対応できます。例えば、通路やちょっとした角の雑草対策なら、自分で施工しても十分に効果的です。

メリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

・雑草がほぼ生えない

・耐久性が高くメンテナンスが少ない

・狭い範囲ならDIYも可能

|

・広範囲は業者施工が必要

・初期費用が高い

・景観が単調になりやすい

|

庭全体をコンクリートなどで覆うのはコストや景観面で不向きですが、小さな通路や一角をDIYで仕上げるなら、手軽で確実な雑草対策になるでしょう。

グランドカバーとして芝やグランドカバーを植える

芝生やタイム、クローバーなどのグランドカバー植物を植えて地表を覆い、雑草が生える余地を減らす方法でも対応可能でしょう。緑を楽しみながら雑草対策ができる反面、定期的な刈り込みや水やりといった管理は欠かせません。一度根付けば長期間効果が続きますが、雑草がまったく生えなくなるわけではないため、ある程度の草取りは必要です。

メリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

・緑を楽しみながら雑草を防げる

・景観が美しくなる

|

・成長するまで雑草が出やすい

・定期的な手入れが必要

|

グランドカバーは、見た目の美しさと自然な雰囲気を楽しみながら雑草を抑えられるのが魅力。そのためガーデニングを楽しみながら、雑草対策をしたい人におすすめです。

おしゃれに雑草を防ぐ対策する際のポイント

雑草対策をするだけでは、庭が無機質になってしまうこともあります。せっかくなら機能性だけでなく、見た目にも心地よい空間を意識したいものです。ここでは、これまで紹介した方法をおしゃれに庭へ取り入れるためのポイントをご紹介します。

庭の用途にあわせた対策をする

雑草対策は、「庭をどう使うか」によって最適な方法が変わります。安全性を重視するのか、耐久性を優先するのか、あるいはデザイン性を大切にするのか……。目的に合わせて素材を選ぶことで、見た目と使いやすさを両立できるでしょう。

| 庭の用途 | 適した雑草対策 | ポイント |

|---|---|---|

| 子どもが遊ぶスペース | 人工芝・芝生 | 安全性・クッション性が高い |

| 駐車スペース | コンクリート・砕石 | 耐久性が高く、車の重さに耐えられる |

| テラス・くつろぎ空間 | タイル・レンガ | デザイン性が高く、おしゃれに仕上がる |

| 花壇・植栽まわり | 防草シート+砂利/水で固まる土 | 景観を損なわず管理しやすい |

| 小径・アプローチ | レンガ・敷石 | 歩きやすさと景観の両立が可能 |

用途に合った方法を選ぶことで、「雑草を抑える」だけでなく「快適で心地よい庭」をつくれます。

耐久性の強い素材を取り入れる

雑草対策を長持ちさせるには、耐久性のある素材を選ぶことが大切です。せっかく施工しても、すぐに劣化してしまっては、手間もコストも余計にかかってしまいます。

人工芝やタイル、レンガなどは強度が比較的高く、長期間きれいな状態を保ちやすい素材です。さらに、防草シートや人工芝は質の高い製品を選ぶことで耐久性が格段に上がり、効果も長続きするでしょう。耐久性を意識して選べば、雑草の発生を抑えるだけでなく、庭の見た目も長く美しく維持できます。

素材を複数組み合わせる

庭をおしゃれに仕上げたいなら、一種類の素材に絞らず複数を組み合わせるのもポイントです。例えば、一面をコンクリートで覆うと無機質で単調になりがちですが、そこにタイルやウッドデッキ、砂利などを組み合わせると変化が生まれ、デザイン性がぐっと高まります。

さらに、植栽スペースを加えれば緑がアクセントとなり、やわらかな雰囲気を演出できます。素材を上手に組み合わせることで、雑草を抑えながら見た目も楽しめる庭をつくれるでしょう。

掃除のしやすさを考慮する

雑草対策を選ぶときは、日々の掃除や管理のしやすさも重要なポイントです。落ち葉がたまりやすい場所に砂利を敷くと掃除が大変になりますし、細かな目地のあるタイルは泥が詰まる場合も。一方で、人工芝や大判タイルなどは比較的掃除がしやすく、手入れの負担を軽減することが可能です。庭の環境や周囲の植栽を考慮して、掃除のしやすい素材を選ぶことで、雑草対策だけでなく日常の管理も楽になるでしょう。

ライフステージの変化を考慮する

雑草対策は、家族のライフステージに合わせて選ぶことも大切です。小さな子どもやペットがいる時期には、安全性やクッション性に優れた人工芝やウッドチップがおすすめ。年齢を重ねて庭仕事が負担になってきたら、メンテナンスが少なくて済むコンクリートやタイルが便利です。将来の暮らしを見据えて素材や方法を選んでおけば、無理なく長く、快適に庭を楽しめます。

水はけを考慮する

雑草対策を長持ちさせるには、庭の水はけにも気を配りましょう。水がたまりやすい場所にコンクリートやタイルを施工すると、コケやカビの原因になったり、劣化を早めてしまったりすることも。反対に、砂利や水で固まる土など透水性のある素材を選べば、雨水が自然に地面へしみ込みやすくなります。庭全体の傾斜や排水路も考えて計画しておくと、雑草が生えにくく、快適で長持ちする庭につながります。

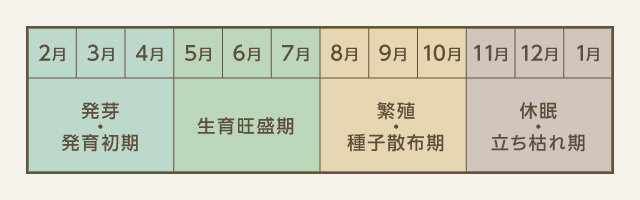

【カレンダー】雑草対策の年間スケジュール

雑草も季節ごとに入れ替わるように、さまざまな種類が顔を出します。ここでは年間の流れに沿って、効果的な雑草対策のタイミングと方法をご紹介します。

【2月〜4月】発芽・発生初期(春先の雑草対策)

春の訪れとともに、地中で眠っていた種子が一斉に芽を出し始めます。雑草は小さいうちに取り除けば成長を抑えられるので、こまめな草取りが何より効果的です。この時期に対応しておくと、夏以降の作業が楽になります。

【5月〜7月】生育旺盛期(初夏〜梅雨の雑草対策)

気温と湿度が高まり、雑草が勢いよく成長する時期です。放っておくと、あっという間に庭を覆ってしまいます。この時期の対策ポイントは以下のとおりです。

- 草丈が伸びる前に、こまめに刈り取りや除草剤を活用

- 梅雨どきは土がやわらかく、根ごと抜きやすいチャンス

この時期は「先手を打つ」ことが大切です。早めに対処しておけば、夏の庭仕事が楽になります。

【8月〜10月】繁殖・種子散布期(真夏〜秋の雑草対策)

この時期、雑草は花を咲かせて種をつけて翌年に備えます。まさに繁殖のピークであり、ここでの対策が翌年の雑草量を大きく左右します。もっとも重要なのは、種が落ちる前に刈り取ること。これだけで翌春の発生を減らせます。

【11月〜1月】休眠・立ち枯れ期(冬の雑草対策)

冬は雑草の成長が鈍り、地上部は枯れて見えるかもしれません。しかし、地下では種子や根が春の芽吹きに備えています。寒い時期だからこそ、先回りの対策が効果的です。この時期は、以下のようなポイントを踏まえて対策しましょう。

- しっかり整地しておくと、翌春の発生を抑えられる

- 除草シートや固まる土など、施工系の対策を始めやすい季節

見つけたら注意!しぶとい雑草の種類

雑草のなかには、抜いてもすぐに生えてきたり、繁殖力が非常に強かったりと、しぶとい種類があります。庭に広がる前に、早めに見つけて対策しましょう。ここでは、代表的な雑草をご紹介します。

ドクダミ

独特のにおいを持ち、地下茎でどんどん広がる多年草。日陰や湿った場所に強く、一度根付くと完全に取り除くのは困難です。根からしっかり掘り取るのが基本です。

ナズナ

「ペンペングサ」として知られる雑草。春に白い小花を咲かせ、すぐに種を落とします。種子の数が非常に多いため、花が咲く前に抜き取るのが効果的です。

カタバミ

カタバミは小さな黄色い花を咲かせ、かわいらしい見た目ですが、繁殖力が強い雑草です。地下茎で広がり、抜いても根が残ると再生します。雨上がりに根ごと抜くか、防草シートで遮断すると効果があります。

セイタカアワダチソウ

セイタカアワダチソウは、背丈が高くて成長が早い多年草です。秋に黄色い花を大量に咲かせ、風で種子を広範囲に飛ばします。花が咲く前に刈り取ることが大切です。

ヤブラカシ

ヤブカラシはつる性で生長が早く、樹木やフェンスに絡みついて覆い尽くす強力な雑草です。地下茎も張るため、見つけたら早めに取り除きましょう。

コニシキソウ

コニシキソウは、小ぶりな楕円形の葉が地面をはうように広がる一年草です。繁殖力が高く、放置すると一面を覆います。茎を切ると白い汁が出て、かぶれることもあるので、取り扱いに注意してください。

まとめ

庭の雑草対策は、以下のような「取り除く工夫」と「生えにくい環境をつくる工夫」の両立が大切です。

<取り除く工夫>

- 手で抜く

- カマやハサミで刈る

- 重曹・酢など家庭で使える資材を使う

- 必要に応じて除草剤を使う

<生えにくい環境をつくる工夫>

- 防草シートを敷く

- 人工芝を敷く

- 砂利・砕石を敷く

- 水で固まる土やレンガ・タイルなどの施工材を取り入れる

- コンクリート・アスファルトなどの舗装材を取り入れる

- 芝生やタイムなどのグランドカバー植物を植える

こうした対策を組み合わせて活用し、雑草を抑えながら、おしゃれで使いやすい庭を長く維持しましょう。

物件を探す

注文住宅を建てる