オール電化とは?電気代はいくら?利用者に聞くメリット・デメリット、節約方法をご紹介

記事の目次

オール電化とは?

オール電化は、その名のとおり、家庭内のすべてのエネルギー源(all-electric)を電気化していることを指します。オール電化の住宅ではない場合、コンロや給湯器などはガスが使われることが多いですが、オール電化の住宅になると、ガスを利用する設備にも電気が使われ、ガスから電気にエネルギー源が置き換わります。基本的に、すべての設備を電気で動かすのがオール電化住宅です。ちなみにオール電化の住まいで導入される代表的な設備として、次のようなものがあります。

IHクッキングヒーター

IHクッキングヒーターは、電気によって加熱調理ができるコンロを指します。通常のコンロでは、ガスによって火そのものを発生させ、直接的に鍋などの器具に熱を加えて調理をします。一方でIHクッキングヒーターでは、設備内部に流れる電気を各種器具に伝導させることで、鍋などの本体が熱を出して加熱調理ができる仕組みになっています。IHクッキングヒーターでは、火を発しないのが大きな特徴です。

電気温水器(エコキュートなど)

電気温水器は、電気ヒーターや熱交換器などを通じて、水に熱を伝えてお湯を沸かす設備を指します。一般的な給湯器では、ガス燃料を燃焼させて水に直接熱を加える仕組みになっています。一方で電気温水器では水の温度を上昇させるのに電気を使うため、ガスのようにエネルギーを発する際の二酸化炭素を排出しない、エコシステムとして注目されています。

蓄熱暖房機・床暖房

電気ヒーターによって蓄えた熱を発して部屋を暖める蓄熱暖房機や、前述の電気温水器による熱を利用した床暖房なども、オール電化ならではの設備です。先ほどのIHクッキングヒーターや給湯器などと同様に、熱を発生させるためのガス燃焼の代わりに、電気による加熱をする仕組みになっています。

オール電化は電気代が高い?ガス兼用とどちらがお得?

オール電化の場合、ガスを使用しないため、当然ながら光熱費は電気代のみで構成されます。では実際に、オール電化の場合と、電気・ガスを分けて使用する場合で、どのような違いがあるのでしょうか。以下の表では、関西電力が公開するオール電化を通じた光熱費と、総務省が発表する電気・ガス併用の光熱費の全国平均値をまとめてみました。

| 世帯人数 | オール電化 | ガス兼用 |

|---|---|---|

| 一人暮らし | 10,777円 | 10,805円 |

| 二人暮らし | 13,406円 | 17,377円 |

| 三人暮らし | 14,835円 | 19,716円 |

| 四人暮らし | 16,533円 | 19,613円 |

※オール電化の電気代は関西電力のデータを基にしています

※総務省統計局「家計調査報告(家計収支編)2023年世帯人数別」から算出。電気、ガス以外の光熱費も含む

オール電化の場合、すべてのエネルギー源を電気でまかなうことになるため「光熱費が高くなりそう」などのイメージがあるかもしれません。ですが実際にガスを使う場合と比べると、トータル的な金額で見れば大きな差はありません。むしろ上記のデータでは、オール電化のほうが安価になる傾向にあるようです。もちろん住んでいるエリアによって異なりますが、光熱費の節約につながるのはうれしいポイントですね!

料金形態で考えてみると、ガスも併用する場合、ガス・電気双方の基本料+使用料がかかります。一方でオール電化なら、電気代の基本料のみとなり、料金が抑えやすい一面があります。またオール電化では、使用する機器や使う時間帯よって電気代が節約しやすいなど、料金の差が出る部分も。ちなみに省エネ性能の高いエコキュートの導入に向けては、国からの助成金もあるため、お得に設置できる可能性もあります。

このようにオール電化による魅力はたくさんあるものの、詳しくは後述しますが、注意しておきたいデメリットもないわけではありません。こうしたメリット・デメリットの他、ご自身や家族のライフスタイルに応じて、オール電化を活用した住まいを選ぶのか検討していきましょう。

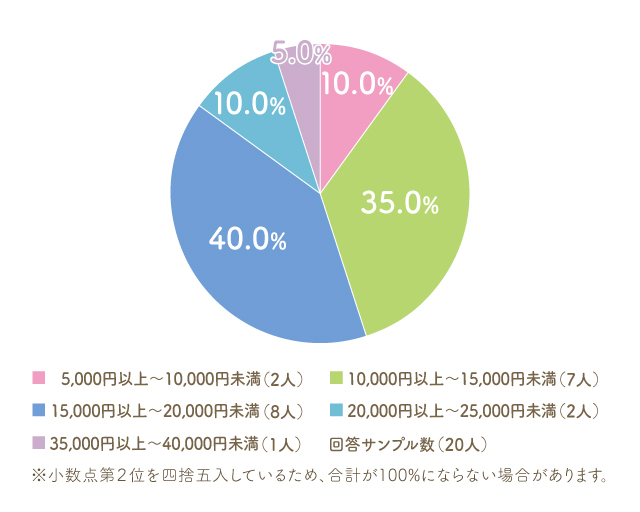

【アンケート】オール電化の電気代は月々いくら?

ここからは、オール電化にお住まいのみなさんにアンケートを取り、各世帯で毎月の電気代がどれくらいになるのか調査してみました。各世帯の人数別に分けてリサーチしてみたので、ご自身の状況に合わせて参考にしてみてください。

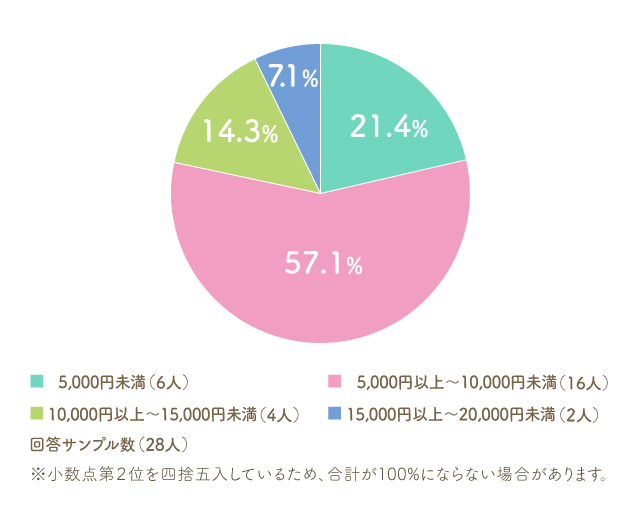

一人暮らしの場合

まずは一人暮らしの世帯において、オール電化の電気代が月々どれくらいかかるのか、おおよその価格帯を見てみましょう。

一人暮らし世帯でのオール電化の電気代は、月5,000円~1万円未満が、約6割を占める結果となりました。前述の平均値でもあるように、特に一人暮らしでは、オール電化とガス併用で大きな差は出にくい傾向にあります。オール電化だからといって、電気代がかかりすぎる心配はさほどないといえます。

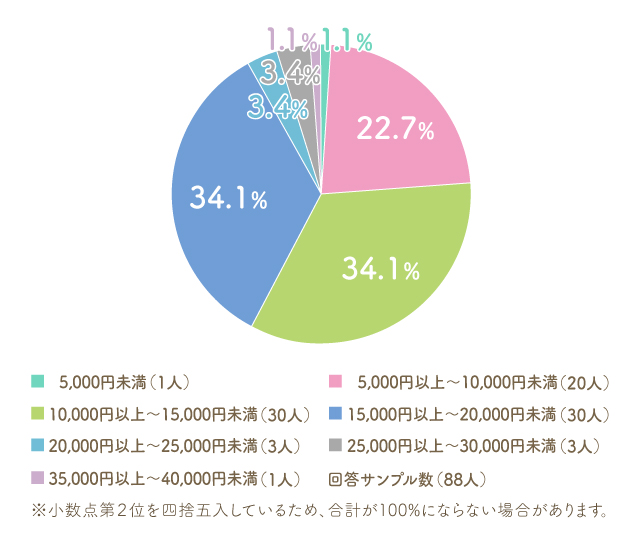

二人暮らしの場合

では夫婦やカップルなどの二人暮らしになると、オール電化で月々どれくらいの電気代になるのか見てみましょう。

二人暮らしの場合、一人暮らしに比べると世帯ごとのばらつきが見られます。もっとも多かった回答は、1万円~1万5,000円未満と、1万5,000円~2万円未満のそれぞれ約3割。次いで、5,000円~1万円未満の世帯との結果になりました。料金ごとの大きな偏りがない点を考えると、二人暮らしの世帯を境目に、電気の使い方や機器による差が出やすくなる可能性はあるのかもしれません。

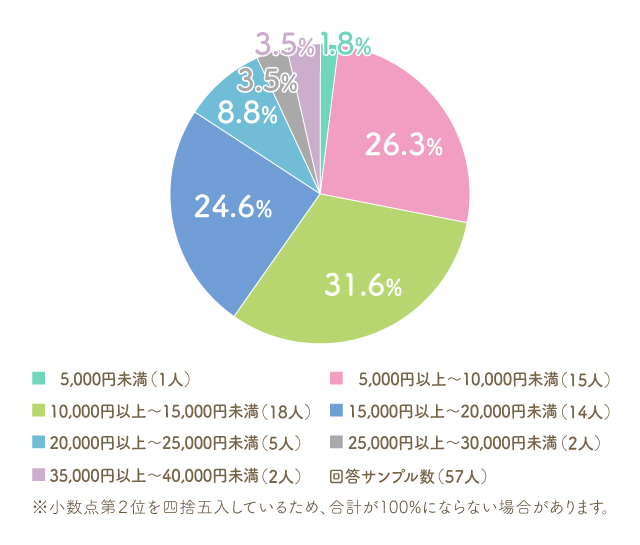

三人暮らしの場合

では次に、夫婦+お子さん一人やルームシェアなど、三人暮らしでのオール電化の電気代も見てみましょう。

三人暮らしでは、二人暮らしでの電気代と似たような分布になりました。実際の電気代としても、月5,000円~1万円未満、月1万円~1万5,000円未満、月1万5,000円~2万円未満の3つでほぼ分かれる結果に。二人暮らしから一人増えても、電気代にはあまり差が出にくい点を見てみると、三人暮らしでは比較的オール電化がお得に使いやすいのかもしれません。

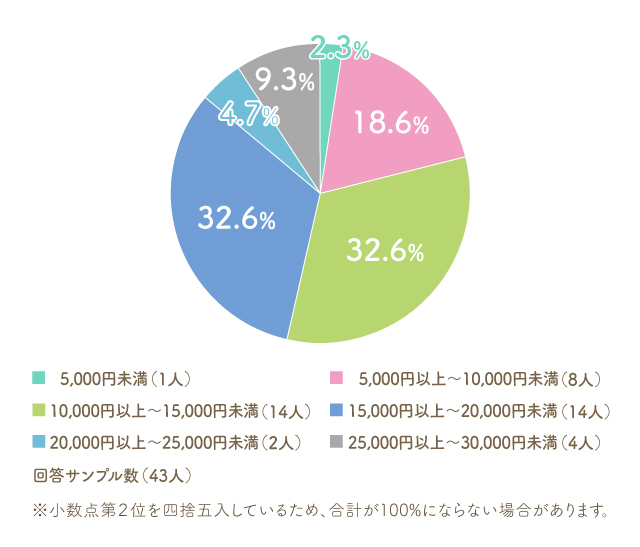

四人暮らしの場合

では、夫婦+お子さん二人など、四人暮らしになるとどう変わるのか、月々のオール電化料金を見てみましょう。

四人暮らしでも、二人暮らしや三人暮らしと比べてみると、分布や価格帯も似たような結果になりました。四人暮らしの場合も、三人暮らしと同じように、オール電化がお得に使いやすい傾向にありそうです。

五人暮らし以上の場合

では最後に、五人暮らし以上の大人数世帯の場合、オール電化にして毎月の電気代はどうなるのか見ていきます。

五人暮らし以上にもなると、一定数は見られるものの、やはり月5,000円~1万円未満台の割合はぐっと減ります。その分、1万5,000円~2万円未満台の割合は、ここまでの世帯のなかでは比較的多い結果となりました。五人暮らし以上になると、単純に電気の消費量はどうしても増えるので、当然ながら料金はかかりやすいといえるでしょう。

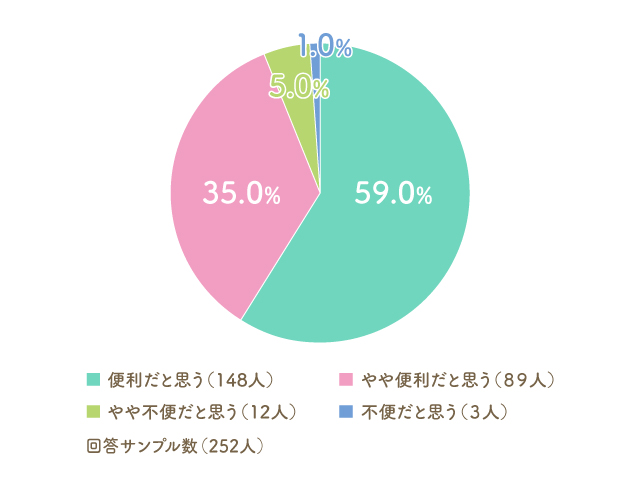

【アンケート】オール電化って本当に便利?

オール電化の家にお住まいの方にオール電化は便利か聞いてみました。アンケートの結果は以下となりました。

アンケートの結果、オール電化を便利に思っている割合は9割以上になることがわかりました。もちろんオール電化にはメリットもデメリットもありますが、実際に活用している大半は利点を多く感じていて、満足度も高い傾向にあるようです。では次から、具体的にオール電化のどこに魅力があるのか、みなさんのリアルな声を見てみましょう。

【アンケート】オール電化のメリットは?

オール電化の家にお住まいの方に、オール電化のメリットについて聞いてみました。アンケートの結果は以下となりました。

| 順位 | メリット | 票数 |

|---|---|---|

| 1 | 安全性が高い | 134 |

| 2 | コスパがいい | 92 |

| 3 | 利便性が高い | 13 |

| 4 | 光熱費の管理がラク | 12 |

| 5 | 掃除がラク | 11 |

| 6 | 支払いが明瞭 | 6 |

| 7 | 調理中暑くならない | 5 |

| 8 | エコ | 4 |

| 9 | 復旧が早い | 2 |

| 10 | その他 | 18 |

回答サンプル数:252(複数回答可)

安全性が高い

オール電化の大きなメリットは、やはりガスや火を使わずに済む部分にあります。コメントにもあるように、例えば調理中の火災やガス漏れなど、家庭内の事故を防ぎやすくなるのが利点。小さなお子さんがいても、直接火に近付く心配がないので安心です。またIHクッキングヒーターでは、一般的に自動停止装置が搭載されており、消し忘れをしても一定条件で切れるなどの安全性もあります。

- 火災のリスクを減らせる。(10代/女性)

- 火を使わないので安心です。(30代/女性)

- 料理中の火事の不安が少ない。(30代/女性)

- ガス事故などの心配がない。(40代/男性)

- ガス漏れの心配かない・火を使わないので火事の心配が少ない。(40代/女性)

- 火災の心配が少ない。他の燃料がいらない。(40代/女性)

- 暖房時に湿気や換気を気にしなくてよいこと。あと、調理などで火を使わないのがかなり安心です。また、IHヒーターは油の温度を指定できるので揚げ物にはとても便利です。(50代/男性)

コスパがいい

コメントにもあるように、ガス代の基本料がかからない・太陽光発電をはじめとした各種システムを使った節約がしやすいなど、コスト面でのメリットも大きいようです。また地域によっては、ガス代が割高になりやすいプロパンガスになるケースもあり、こうした場合にはオール電化のほうがお得に使いやすい利点もあります。

- ガス代が高い地域なのでオール電化にした方が安くなります。(20代/女性)

- メリットは使う時間によって料金が安いこととガス代を別で考えなくていいこと。(20代/女性)

- 深夜料金をうまく使いお得。(30代/男性)

- 電気代が安い!蓄電池もあり売電してるので毎月売電額が多く黒字になる。(30代/女性)

- ガス代が一切かからない。基本料金も払わなくていい。(40代/女性)

- 便利です。太陽光設置・電気自動車にし、電気代も節約できているので満足です。(40代/女性)

- ガスと電気の合算に比べて月々の使用料金が安い事。(50代/男性)

利便性が高い

IHクッキングヒーターや電気温水器など、特に近年のオール電化の設備では、さまざまな便利機能が搭載されています。例えばIHクッキングヒーターなら油の温度調節や、電気温水器なら非常事態にも使える貯水など、各種機能性に優れた機器が数多く登場しています。またコメントにもあるように、ガスを使わない暖房は燃料を充てんする手間もなく、部屋のなかの空気もキレイなまま使用しやすいのもメリットです。

- 長期停電を経験していませんが、今のところ便利です。(40代/女性)

- 使い勝手がよい。(50代/男性)

- ガスや灯油を補給する必要がないので便利で安いです。(60代/男性)

- 安全性が高い、調理が便利。(60代/女性)

- 便利で安全。(70代/男性)

光熱費の管理がラク

オール電化なら、わざわざガス代を別々にして支払う必要がなく、例えば払込用紙による入金も便利です。光熱費を一つにまとめられるので、毎月の出費も把握しやすくなります。また今までにも出てきているように、ガスの基本料をカットできるうえに契約先もバラバラにならないため、仮に引越しや請求先変更などが発生した時の手続きも手軽にできます。

- 一括で管理できる。(30代/男性)

- 支払いを管理しやすい。(40代/男性)

- メリットは契約が1か所で済むこと。(40代/女性)

- エネルギーを1本化できるので、家計を把握しやすい。(50代/男性)

- 引落がひとつにまとまる。空気がキレイ。「ガス止めたかな」とい不安がない(火災が発生しにくい)。(60代/女性)

掃除がラク

特にIHクッキングヒーターは、ガスコンロのような五徳がなく平らなので、テーブルを拭く感覚で掃除ができるのもメリットです。ささっとお手入れができて、毎回使ったあとこまめに掃除をしておけば、常にキレイな状態で保ちやすいのも便利なポイントでしょう。

- 掃除が楽。引越しの際の手続きが楽。(20代/女性)

- コンロの掃除がしやすいです。(30代/女性)

- 光熱費が安い。コンロが掃除しやすい。(30代/女性)

- IHはお手入れがしやすく、しかも火がないことで安心感があります。(50代/女性)

- 比較的火元が火事になりにくい、コンロ部分が掃除しやすい。(50代/女性)

【アンケート】オール電化のデメリットは?

オール電化の家にお住まいの方に、オール電化のデメリットについて聞いてみました。アンケートの結果は以下となりました。

| 順位 | デメリット | 票数 |

|---|---|---|

| 1 | 災害に弱い・停電したら不便 | 168 |

| 2 | 料金が変動する・ 電気代が高い時がある |

39 |

| 3 | ガス火が使えず火力が弱い | 15 |

| 4 | 設備にお金がかかる | 7 |

| 5 | お湯の量に限りがある | 4 |

| 7 | その他 | 10 |

回答サンプル数:252(複数回答可)

停電したら不便

やはりオール電化の懸念点は、停電になった際に、家中の設備が使えなくなってしまう部分です。例えばガスコンロがあれば、基本的には乾電池式なので停電でも関係なく使えて、災害時でも調理はできます。一方でIHクッキングヒーターになると、電気が通っていなければ機能しないため、緊急事態の食事などには使えない一面も。あらかじめカセットコンロや蓄電池など、きちんと停電対策を準備しておく必要があります。

- 停電した時はどうすることもできない。(20代/女性)

- 停電対策はしっかりしておかないと、いざという時に困ることが多い。(20代/女性)

- 停電になると非常に不便。(30代/男性)

- デメリットは停電したら終わりなところです。(30代/女性)

- 災害で電気が止まった時。(30代/女性)

- 災害で長期間停電したら生活できない。(30代/女性)

料金が変動する・電気代が高い時がある

一般的に、オール電化向けの料金プランでは、夜間の使用料のほうが安めに設定されている場合が多々見られます。お湯を沸かしたり照明を点けたりなど、通常は夜のほうが電気を使いやすく、単価が低めにされるのが基本です。そのためテレワークなどで日中に家で過ごすことが多い場合、電気代が高くつきやすい一面も。また近年のような、電気代の高騰が激しいタイミングでは、どうしても光熱費に大きく影響しやすいデメリットもあります。

- デメリットは平日昼間の電気代が高く在宅ワーク中に空調を使うのがはばかられること。(20代/女性)

- 時間帯や曜日によって電気代が変わるのでその時間を意識して電気を使うのが少しめんどくさい。(20代/女性)

- 夜間電力の値引きがどんどん減り、電気代が高くなっている。(30代/女性)

- 電気の基本料金が上がるとかなりの痛手。停電時のために卓上のガスコンロなどの備えが必要。(30代/女性)

- 電気代だけで終わるが、電気料金が値上がりすると一気に高くなる。(40代/男性)

- 電気代が値上がりして急に高くなった、停電の時用に発電機を買う費用がかかった。(60代/男性)

ガス火が使えず火力が弱い

ガスコンロなら直火で調理ができるので、強火で一気に焼き上げる料理には使いやすくて便利です。一方でIHクッキングヒーターになると、電気を調理器具に伝導させて加熱させるので、火力は弱く感じやすい難点もあります。またIHクッキングヒーターに対応した鍋やフライパンなど、専用の調理器具でないと使用できない点にも注意が必要です。

- IHは安全だけど火力が弱い。(30代/女性)

- 調理や湯沸しに時間がかかる。(40代/男性)

- ガス火のほうが料理がおいしくできる気がする。(40代/女性)

- 最大の弱点は炒め物を作る時の火力が足りないことです。鍋やフライパンの底に当たっている部分しか熱くならないのでかなり作りにくいです。(50代/男性)

- まず、工夫しても料理がおいしくできあがらない。炎の力を実感する。1年の仮住まいでよかったです。(70歳/男性)

設備にお金がかかる

オール電化に対応する各種設備は、省エネなどの性能が高い分、本体そのものの費用は高額です。さらに設置に向けた施工費も含めると、特にオール電化にする導入コストは、かなりの金額になってしまう一面もあります。オール電化にすればランニングコストは比較的抑えやすい一方で、ある程度のまとまった初期費用は準備が必要。またコメントにもあるような、故障時の修理やメンテナンスなど、維持費用がかかりやすい難点もあります。

- デメリットは今のところないけど、壊れた時の修理や買い替えはきっと高いと思う。(30代/女性)

- 光熱費を抑えられるが、初期投資は高い。(40代/男性)

- 停電時、すべてが使えなくなる、機器の故障が多い。(40代/男性)

- エコキュートの導入費用が高い。(50代/男性)

- 設備導入費がかなりの金額がかかる。(60代/男性)

お湯の量に限りがある

一般的にオール電化の給湯設備では、夜間の電気使用料が低い時間帯に水を加熱して貯水し、そこからお湯を使っていく仕組みになっています。夜に沸かしておいたお湯がなくなってしまうと、次に貯まるまで使えなくなるので、例えば普段より湯量を使用するタイミングで足りなくなるなどの可能性も。仮に一人暮らしの物件で、「何人か友人や知人を泊めたら湯切れしてしまった」などのトラブルが起きやすい一面もあります。

- お湯の量に限りがある。(20代/男性)

- 停電したら終わる。お湯が出るのが遅い。(30代/男性)

- 電気代が高くなる、お湯を使いすぎると湯切れする。(40代/女性)

- 時々うっかりして給湯器のお湯を空にする時があります。(70代/男性)

オール電化の電気代が以前より高いと感じたら?

例えば電気の使い方・建物自体の性能・社会情勢など、さまざまな要因から、せっかくのオール電化でも光熱費が高くついてしまう場合もあります。もしオール電化の電気代が高いと感じるのであれば、次のようなケースが考えられます。

原油価格が高騰した

資源エネルギー庁が発表した、2022年度の「総合エネルギー統計」によれば、国内発電電力量の7割以上は火力発電となっています。火力発電では石油をはじめとした原油が燃料となり、これらの価格が高騰すると、一般家庭の電気代にも大きく影響。日本の主要となる発電にコストがかかる分、どうしても消費者側に対する値上げも避けられません。こうした社会的な問題から、世間全般として、電気代が高くなってしまうケースもあります。

昼間に電気を多く使っている

先ほども少し出てきたように、オール電化用の料金プランでは、一般的に電気が使われにくい昼間にかけて、使用料を割高に設定するケースがよく見られます。例えば「リモートワークで自宅にいることが多い」「夜勤で昼間に暖房を使いやすい」「ペットがいるため温度管理が必要」などの場合、オール電化の光熱費は高くなる可能性があります。

昼間に給湯器のお湯を沸かしている

エコキュートをはじめとした電気の給湯器では、電気代が安くなる深夜に沸き上げをしておき、そのお湯を日中に使用して料金を抑える使い方が一般的です。日中にお湯を沸かす設定をしていると、電気代の高い時間帯に多くの電力を消費してしまい、結果的に光熱費が高くなってしまうケースも。また自動追い炊き設定がされていると、不足がありそうな時には昼夜関係なくお湯が沸くようになっていて、知らないうちに電気代が高い時間帯に稼働させている場合もあります。

ただし機器の周囲の気温が高いほうが、比較的お湯が沸きやすい面もあり、季節や状況に合わせて調整しながら使っていくことが大切。仮に太陽光発電があるなら、冬場は暖かい日中に太陽光を使ってお湯を沸かすほうが安上がりです。ご家庭の住環境に合わせて、使い方を工夫するのも節約のコツです。

家の断熱性が低く暖房器具を頻繁に使う

そもそも建物自体の断熱性が低く、外気の影響を受けやすい空間になっていると、暖房の効率は非常に悪くなってしまいます。暖房効率が悪いと、部屋を暖めるのにも時間がかかって電力を使いやすく、結局は光熱費が高くついてしまうケースも少なくありません。特に冬場でオール電化の電気代が高く感じる際には、窓に断熱シートを貼るなど、屋外の冷気を取り込まないように対策する必要があるでしょう。

設備が劣化した

当然ながらオール電化用の設備が古くなってくると、性能が落ちてきて稼働効率が下がり、その分消費電力は多くなってしまうケースがあります。例えばお湯が沸くのに時間がかかるなど、使用機器の様子に異変が見られる際には、一度メンテナンスをするのがベスト。また何年も継続して使うなかで、調子が悪くなってきている場合には、修理や買い替えを検討するのがおすすめです。

メーターの読み違い

突然、電気代が不自然に上がっている場合、検針時の電気メーターの読み違いが発生している可能性もあります。特にライフスタイルや生活環境が変わっていないのに、毎月の料金に比べて急激に請求額が上がっているなどのケースでは、契約先の電力会社に確認してみるのが無難です。

オール電化の電気代を節約するには?

2024年5月から「再生可能エネルギー発電促進賦課金」によって電気代が値上げとなり一般的なご家庭では毎月1,047円上がるとされています。

生活費のなかでも比較的すぐに節約できるのが光熱費。

オール電化の仕組みや料金プランをうまく活用して、毎月の電気代をできるだけ抑えるには、次のようなコツを覚えておくと効果的です。

電気料金のプランや契約アンペアを見直す

各電力会社では、世帯ごとのライフスタイルを考慮した、さまざまな料金プランを設定しています。ここまでにも出てきているように、時間帯による単価の差があるので、まずはご自身の生活環境に適した料金プランなのか十分に確認することが重要。また契約しているアンペア数が見合っていないと、実際に使用する電力よりも必要以上の基本料が設定されており、余計な電気代を払っているケースもあります。適切な契約内容なのか、しっかりと把握しておくことで節約にもつながります。なお状況に応じて省エネモードを活用するなど、柔軟に設定を工夫して消費電力を抑えるのも有効です。

電気代が安い時間帯に電気を使う

オール電化では、一般的に夜間のほうが電気代は安くなるので、深夜のうちに家電などを稼働させるのも効果的です。例えば炊飯器なら、夜のうちにタイマーを設定して、朝にお米が炊き上がるようにするなど。洗濯物用の乾燥機なども、深夜に動かしておくと電気代がかかりにくくなります。電力を消費するものは、なるべく夜の時間帯を活用して使うほうがお得でしょう。

省エネ家電に買い替える

電力効率のいい省エネ家電を使えば、自宅で使う電気の使用量も減りやすくなり、電気代も抑えやすくなるメリットがあります。初期の導入費用は高いかもしれませんが、ランニングコストを考えると、オール電化と省エネ家電をうまく活用することで節約が可能です。

定期的に設備のメンテナンスをおこなう

きちんと設備のメンテナンスをして、いつでも正常に稼働できる状態にしておけば、余計な電力を使うこともありません。またメンテナンスをせずに使い続けると、その分消耗も早く、設備自体の寿命が短くなるリスクも考えられます。やはりランニングコストや買い換えの費用を考慮するのであれば、こまめにメンテナンスをして、長く維持していくのが安心です。

家の断熱性を高める

建物の断熱性が高ければ、例えば寒い冷気を取り込まず、また室内の熱も逃しにくくなって寒い冬でも快適に過ごせます。反対に暑い夏場でも、外気の影響がないほうが涼しく保てて、エアコンの消費電力も節約できるでしょう。二重窓などの断熱窓や遮熱カーテンを使ったり、マイホーム新築時には外壁や床といった構造部分に断熱施工をしたり、建物自体の性能も電気代カットにつながります。

太陽光パネルを設置する

太陽光パネルを活用すれば、日光が出ている昼間に発電ができ、家の消費電力に充てることが可能です。日中の湯沸かしなども、太陽光発電を使えば電気代を使わずにできるため、節約には効果的。また太陽光パネルがあれば売電もできるため、オール電化導入の際には、あわせて検討してみるのがおすすめです。

エコキュートに買い替えるなら今がチャンス!最大18万円の補助金がもらえる

政府では給湯省エネ事業として、エコキュートをはじめとした、電力効率の高い給湯器の導入に向けた補助をおこなっています。例えば新たに建てたり買ったりするマイホームはもちろん、リフォームでエコキュートに切り替えるケースも対象です。ちなみに補助金申請をするのは、あくまで施工会社などの事業者となり、個人的な手続きはしません。

一般消費者が補助金を受け取るには、給湯省エネ事業の登録会社に依頼して、なおかつ同制度の対象機器を導入するのが前提となっています。なお詳しい条件などは、以下にまとめているので参考にしてみてください。

対象条件

- 新築注文住宅に対象機器を購入・設置(工事請負契約)

- リフォーム時に、対象機器を購入・設置(工事請負契約)

- 対象機器が設置された新築分譲住宅を購入(不動産売買契約)

- 既存給湯器から対象機器への交換設置を条件とする既存住宅の購入(不動産売買契約)

対象期間

着工日:2023年11月2日 ~ 遅くとも2024年12月31日まで

補助金額

| カテゴリ | 補助金額 | 条件 |

|---|---|---|

| 基本額 | 8万円/台 | 2025年の年間給湯保温効率の目標値を達成した製品 |

| A要件 | 10万円/台 | インターネットに接続可能な機種 翌日の天気予報や日射量予報に連動することで、昼間の時間帯に沸き上げができる製品 |

| B要件 | 12万円/台 | CO2の排出量が5%以上少ないもの 下記いずれかに該当する製品 (1)2025年度の目標基準値(給湯保温効率)から+0.2以上(+5%)の性能値を有する

(2)おひさまエコキュート |

| A要件および B要件を 満たすもの |

13万円/台 | ー |

(出典:経済産業省 資源エネルギー庁「給湯省エネ2024事業」)

まとめ

物価高などが進む近年では、いかに日常生活にかかるコストを抑えるかが重要になってきています。今回ご紹介したようなオール電化では、うまく活用すれば、毎月の生活費軽減につながる効果も見込めるのがメリット。また火やガスを使わない安全性や高い機能性も、オール電化の住まいが選ばれる魅力といえます。ただし電気代の節約効果をきちんと発揮させたい場合、給湯器や家電の使用時間帯や使い方には十分な注意が必要です。

なお給湯器のエコキュートであれば、国からの補助金対象になっているので、オール電化をお考えの際には覚えておくことをおすすめします。またアットホームでは、オール電化に対応した物件検索も可能です。もしオール電化の住まいにこだわりたい時には、ぜひアットホームで探してみてくださいね。

<アンケート調査概要>

対象/全国18〜80歳のオール電化の住宅にお住まいの方

調査方法/インターネットリサーチ

調査時期/2024年2月

物件を探す