用途地域とは?都市計画法との関係や13種類の特徴、おすすめポイントを徹底解説

本記事では、用途地域についてわかりやすく解説していますので、物件探しの参考にしてください。

記事の目次

用途地域とは?

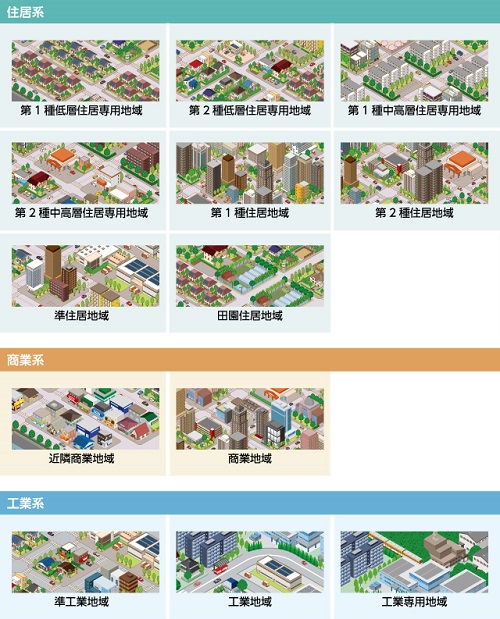

用途地域とは、地域ごとに建築できる建物の種類や用途が定められている、都市計画法に定められた地域です。用途地域は大きく分けて次の3つの地域に分かれています。

- 住居地域

- 商業地域

- 工業地域

このように建築できる用途をエリアごとに分けることにより、住みやすい街づくり、働きやすい街づくりがおこなわれています。

例えば、住宅地の中に危険なものを取り扱う工場があると、住みにくい街となってしまうでしょう。そこで、住宅地の中に危険な工場を建築できないようにするため、都市計画法の用途地域が設定されるのです。

用途地域には13種類の地域が定められており、住宅地と商業地、工業地に分けるだけなく、より細かな規定を設けています。例えば、住宅地でもマンションが建築でき人口増加をさせる地域、敷地の広い一戸建てしか建築できないようにして住環境を重視する地域などです。細かな指定をすることにより住みやすい街づくりが進み、人口増加や都市機能の発展が促進されます。

用途地域に関連する用語

用途地域に関連し、次の用語がよく使われます。

- 都市計画法

- 地域地区

- 市街化区域

いずれも、用途地域を理解するのに知っておくべき用語です。ここでは、用途地域に関連してよく使われるこれらの用語について解説します。

都市計画法とは?

第一条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

引用:e-Gov「都市計画法」

都市の発展は都市計画に大きく左右されてしまい、無計画に進めてしまうと住みにくい街になってしまいます。そうならないよう、都市計画法を制定して都市計画の内容と決定手続き、都市計画の制限などを定めて秩序ある都市開発を目的としています。用途地域も都市計画法のなかに定められる制度であり、秩序ある都市開発を促す役割を果たしているわけです。

地域地区と用途地域の違いは?

地域地区とは、都市計画法に定められている土地の利用に関して一定の制限を設けている地域です。一方、用途地域は地域地区のなかのひとつであり、建物の用途制限や建ぺい率・容積率などで建築制限をおこなっています。なお、地域地区には21種類の地域があり、代表的な地域は次のとおりです。

| 地区名 | 主な内容 |

|---|---|

| 高度地区 | 建築できる建物の高さの最高と最低を定める地区 |

| 防火地域 または準防火地域 |

火災を防ぐ必要性が高い地域で防火対策した建物を建築しなければいけない地区 |

| 景観法による 景観地区 |

良好な環境を促進するため看板や建物の色合いなどが規制された地区 |

| 風致地区 | 緑豊かな環境を形成するため自治体が厳しい建築制限を課す地域 |

| 駐車場法による 駐車場整備地区 |

商業地など駐車場が多く必要となる地域で建築するときには駐車場も付置しなければいけない地域 |

地域地区でより細かな建築制限をすることで、秩序ある都市開発の実現を可能にしています。

市街化区域と用途地域の違いは?

市街化区域とは区域区分のひとつであり、すでに市街地となっている地域や、おおむね10年以内に優先的に市街地として開発したい地域に設定する区域です。一方、用途地域は建物の用途や大きさを制限する区域であり、市街化区域の中に設定されるものです。

都市計画法に定める都市計画区域の区域区分は、市街化区域と市街化調整区域に分けられます。都市計画区域を設定した場合、都道府県知事によって区域区分が決められ、区域区分で市街化区域に指定された地域には必ず用途地域を定めなければいけません。

用途地域を知ることで、ライフスタイルにあったエリアがわかる

物件探しのときに用途地域まで確認することで、ライフスタイルにあったエリアなのかがわかります。用途地域は設定された地域によって、建物の用途制限や大きさ・高さ制限などにより都市の発展の仕方が変わるのです。例えば、用途地域によってはコンビニなどの商業施設が建築できず閑静な住宅街を形成できたり、逆に高層ビルなどが建築できる地域では買い物に便利な街並みが形成されたりします。

設定される用途地域によって街の役割が変わるため、自分が探しているエリアはどのような用途地域が設定されているのか確認しておかなければなりません。用途地域がわかれば、自分の住みたい街のイメージと実際の街並みがあっているかがわかります。次章からは用途地域の詳しい内容を解説していきますので、物件探しの前に用途地域の内容を把握しておきましょう。

用途地域の種類は大きく分けて3つ

用途地域の種類は、大きく次の3つに分かれます。

- 住居系用途地域

- 商業系用途地域

- 工業系用途地域

用途地域は13種類に分かれるため、それぞれの内容を理解しておくほうが望ましいでしょう。しかし、すべての用途地域が覚えられないという方は、大まかな区分があることだけでも知っておいてください。

住居系用途地域

住居系用途地域は、居住用建物を建てるのに適した地域です。住居系用途地域は、商業系用途地域や工業系用途地域に比べて多くの地域があります。住居系用途地域には、原則商業系・工業系の建物が建築できない厳しい制限のある地域から、中規模の商業系・工業系の建物と住居系建物が混在してもよい地域まであるのです。

住居系用途地域は幅広い設定がされているため、どのような用途地域が定められているか確認しておくことが大切です。住居と名前がついている地域でも、商業・工業色が強い地域もあるため注意しましょう。

商業系用途地域

商業系用途地域は、商業地を中心とした街並みにするための地域です。商業系用途地域はいわゆる繁華街としての発展をさせたい地域であるため、生活利便施設が整ったり駅が近かったりと便利な場所です。その反面、人が多くなる傾向もあり、場所によっては治安が不安な地域もあるため注意しましょう。

工業系用途地域

工業系用途地域は、工業の発展を目的に設定される地域です。工業のなかには危険物を取り扱う業種があるため、住居に適さない場所を工業系用途地域に設定します。

ただし、工業のなかには危険でもなく、騒音も振動を発生させにくい工業は住宅地と混合して建築してもよいという地域もあります。工業系用途地域は生活に大きな影響を与える可能性があるため、工業という名前がついている用途地域を検討するときは、内容を詳細に把握しておいたほうがよいでしょう。

用途地域には住居系用途地域・商業系用途地域・工業系用途地域があり、設定される用途地域によって街並みが変わってきます。自分の住みたい街はどのようなところなのか想像し、物件を探している場所の用途地域はどのような内容なのか、あらかじめ調べておくことが大切です。

用途地域13種類の特徴

用途地域はもともと12種類でしたが、2019年の都市計画法改正により「田園住居地域」が追加され、現在は13種類となっています。13種類の内訳は、住居系用途地域が8種類、商業系用途地域が2種類、工業系用途地域が3種類です。それぞれの用途地域で、建築できる建物の用途や大きさ・高さの規制は違います。そのため、用途地域の内容を理解して物件を探していきましょう。

住居系8地域

住居系用途地域はおおまかに分類すると、次のような8つの地域が設定されています。

住環境を優先し高さの低い住居しか建築できず商業・工業の建物がほとんど建てられない地域

- 第一種低層住居専用地域

- 第二種低層住居専用地域

- 田園住居地域

住環境を優先しているものの高い建物が建築できる地域

- 第一種中高層住居専用地域

- 第二種中高層住居専用地域

小規模な商業・工業系建物と混在している地域

- 第一種住居地域

- 第二種住居地域

- 準住居地域

それでは、各用途地域がどのような内容なのか見ていきましょう。

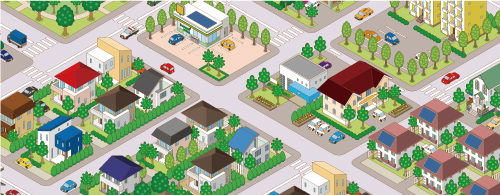

第一種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地域とは、高さ10mもしくは12mの低層住宅しか建築できず、コンビニなどの商業施設を建築できない地域のこと。一戸建てだけではなく、10mもしくは12mまでであれば、マンションやアパートでも建築できます。また、50平方メートル以下の診療所や理髪店など生活に必要な施設を建築することも可能。

第一種低層住居専用地域では、多くの不特定多数の人が集まる商業施設を建築することはできません。そのため、閑静な住環境を何よりも優先する人におすすめの地域です。

第二種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域は第一種低層住居専用地域と同じく、高さ10mもしくは12mの低層住宅しか建築できません。しかし、150平方メートルまでの店舗が建築でき、第一種低層住居専用地域では建築できなかったコンビニや飲食店の営業が可能です。第二種低層住居専用地域は住環境を重視するものの、コンビニが近くにあるなどの便利さも追求する人におすすめの地域です。

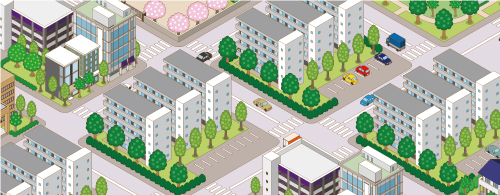

第一種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域は建物の高さ制限がなくなり、一戸建てだけでなくマンションの建築を可能にした地域です。店舗の建設は500平方メートル以下かつ2階建て以下のものであれば建築ができるため、ある程度大きな商業施設の建築もできます。第一種中高層住居専用地域はマンションに住みたい人で、生活の便利さよりも落ち着いた住環境を重視する人におすすめの地域です。

第二種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域は、第一種中高層住居専用地域と同じような住宅の制限を課している地域です。ただし、店舗は1,500平方メートルまでの建築が認められています。第二種中高層住居専用地域は店舗だけでなく事務所の建築も認められているため、比較的いろいろな人が訪れるような街並みになります。第二種中高層住居専用地域はマンションに住みたい人で、周辺に買い物施設も欲しいという人におすすめの地域です。

第一種住居地域

第一種住居地域は住宅としての環境を守りつつ、商業地としても利用できるようにした地域です。3,000平方メートルまでの店舗・事務所だけでなく、ホテルも建設できます。商業地としても発展するような制限であるため、住宅地という感覚は少なくなってくるかもしれません。第一住居地域は住宅地としての体裁は保ちつつも、商業施設が多く集まっている地域に住みたい人におすすめの地域です。

第二種住居地域

第二種住居地域は、第一種住居地域の制限がより緩和され、ボーリング場やスケート場などが建築できる地域です。10,000平方メートル以下であればカラオケ店やパチンコ店も建築できるため、第一種住居地域よりもより一層商業地としての印象が強くなります。第二種住居地域は、住宅地としても小さな繁華街としても利用できるところに住みたいものの、大きな繁華街に住むのは抵抗のある人におすすめの地域です。

準住居地域

準住居地域は第二種住居地域の建築可能要件に加え、車庫や倉庫、150平方メートル以下の整備場付きの自動車修理工場が建築できます。また、住宅地と商業地だけでなく、小規模な工業地も兼ねています。多くの用途の建物が建ち並ぶため、住むことへの不便さを感じることのない地域です。

準住居地域は国道や県道などの幹線道路沿いに設定されることが多いため、車での移動を主として、さまざまな用途の店舗などを利用したい人におすすめの地域です。

田園住居地域

田園住居地域は、農地と住宅街を共存させる地域であり、低層住居専用地域並みに厳しい建築制限があります。低層住居専用地域と違うところは、農家が営業する農業レストランや直売所の建設が可能な点です。

田園住居地域は、住宅地としての環境を重視し、農業と一体化した市街地を形成していない場所に住みたいという人におすすめの地域です。

商業系2地域

住宅系には8つもの地域がありましたが、商業系は2つの地域のみです。商業系用途地域は商業のみに特化した地域ではなく住宅の建築も可能であるため、住まいとしても選択できます。商業地域では高さの制限がなく、容積率も大きいため高層マンションが建築されることも少なくありません。

近隣商業地域

近隣商業地域は、準住居地域の制限をより緩和した地域です。店舗や事務所、映画館などの商業施設の床面積に制限がありません。150平方メートルの安全と認められる工場や、300平方メートル以下の修理工場がある自動車整備工場も建築できるため、工業系色も強くなります。近隣商業地域は生活に必要な施設が多くあり、高層マンションに住みたいと考えている人におすすめの地域です。

商業地域

商業地域は店舗などの制限がなく、駅前などの繁華街を形成することを目的とした地域です。商業施設の建設だけでなく高層オフィスビルも建設されるため、人の出入りが極端に多くなる用途地域となります。住む場所というよりは働く場所、あるいは買い物をする場所というイメージをしてもらえるとよいでしょう。

ただし、タワーマンションなどを建築しやすい用途地域でもあるため、住居系としても人気があります。ショッピングエリアが生活圏内に欲しいという人にあっている地域です。

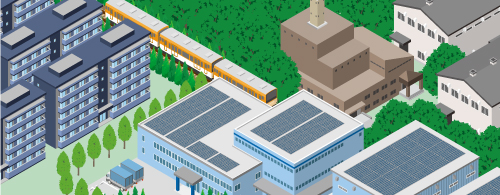

工業系3地域

工業系用途地域には3つの地域が設定されます。工業系には住居を建築してはいけない用途地域もあり、ほかの用途地域と比べると特殊性が高い地域です。

準工業地域

準工業地域は、危険物を扱う工場や多量の火薬や石油を取り扱う工場以外、ほぼすべての用途の建物が建築できます。住居系・商業系・工業系とすべての建物が乱立するため、住みやすいかは物件のある周辺にどのような建物が建築されているかによります。

工業地域

工業地域は、工業を発展させたい地域であり、危険な物を取り扱う工場も建築できます。危険物を取り扱える地域のため、ホテルや小学校・中学校などは建築できません。工業地域は住宅地としてよい環境とはいえないため、住むのには適してはいないでしょう。

工業専用地域

工業専用地域は、大規模工場施設や港湾施設などがある場所に指定され、住宅地は建設できません。住宅地が建設できない用途地域であるため、基本的に人が住む場所とはいえないでしょう。

用途地域は設定されているものにより、住環境が大きく変わります。住環境を重視するなら住居系の制限が厳しい用途地域、生活に便利な場所に住みたいなら住居系の制限が緩い地域と商業系用途地域がおすすめです。

また、準工業地域はなんでも建築できるため、住居や商業が発展して工業が少なく意外と住みやすい場所もあります。用途地域の内容をしっかりと理解し現地に足を運べば、自分にあった環境かわかることでしょう。

用途地域の調べ方

用途地域を調べるには、次の3つの方法があります。

- 用途地域マップで調べる

- 国土数値情報ダウンロードで調べる

- 市区町村のホームページで調べる

実際に物件を探すときには、用途地域を自分で調べてみることが大切です。

用途地域マップで調べる

用途地域は「用途地域マップ」で調べられます。用途地域マップは全国の用途地域が調べられ、各地の用途地域が更新されるとそれにあわせてサイトも更新されます。

ただし、用途地域マップは私的な企業が運営しているため、参考として確認する程度にしましょう。物件の購入を進めるような段階であれば、国土交通省や自治体が公表している用途地域のデータを参照するのを忘れないようにすることが大切です。

国土数値情報ダウンロードで調べる

用途地域は「国土数値情報ダウンロードサイト」から資料をダウンロードすることで調べられます。国土数値情報ではさまざまなデータをダウンロードでき、データのなかには用途地域も含まれています。データをダウンロードするには用途地域データの中から用途地域を知りたい都道府県を選択し、ダウンロードをクリックした後に表示されるアンケートに答えればデータを取得することが可能です。

市区町村のホームページで調べる

市区町村によっては、用途地域をホームページに掲載しています。用途地域は市区町村が主体となって設定するため、自治体のホームページを確認すれば正確な用途地域の情報が得られるでしょう。

ただし、市区町村によっては、ホームページ上に用途地域をアップしていません。もしホームページで用途地域を確認できないときは、市区町村の都市計画課などを訪ねれば資料を閲覧させてくれます。

用途地域に関するおさらい

用途地域は物件探しにとても重要な項目であるため、おさらいとして用途地域の基本的な内容をご紹介していきます。

用途地域とはどういう意味?

用途地域とは、都市計画法の地域地区のひとつで、計画的な街並みを形成するために設定されるものです。

用途地域の種類は?

用途地域の種類は13種類であり、大きく分けて「住居系用途地域8種」「商業系用途地域2種」「工業系用途地域3種」の3つに分かれます。

用途地域はいつから13種類になった?

用途地域は2019年の都市計画法の改正により、12種類から13種類になりました。

いかがでしたか?用途地域は建築できる建物の用途や大きさなどを制限し、計画的な街並みを作るのに利用されています。物件を探すときには、自分の住みたい住環境と用途地域があっているか調べておきましょう。自分の考えにマッチした用途地域であれば、物件を購入した後も快適に生活できるようになるはずです。

物件を探す