北側斜線制限とは?適用される用途地域や計算式、緩和条件を解説

北側斜線制限とは、わかりやすく言うと「北側の隣地に住む人が日照や風通しを確保できるように、建物の北側の高さを一定の範囲で抑える」ためのルールです。街を歩くと、屋根や北側の外壁が、斜めにカットされた形をしている家やマンションを見かけることがあるでしょう。それは、この制限に則って設計された建物です。

多くの住宅地で適用されるルールであるため、土地探しや建物の計画段階から、建築プランにどこまで影響するかを把握しておく必要があります。

本記事では、北側斜線制限の基本から対象となる用途地域、具体的な計算方法、緩和条件までわかりやすく解説します。さらに、北側斜線制限が適用されるメリットとデメリットを、地域全体の住環境や個々の住宅計画の両面から紹介するので、ぜひ参考にしてください。

記事の目次

北側斜線制限とは

北側斜線制限とは、建築物を建てる時に「北側の隣地の日当たりを確保するために設けられた高さ制限」です。特に、住宅地では良好な住環境を維持する必要があり、北側の隣地の南向きの日照を得やすいように、建物の高さを制限します。

北側斜線制限は、建築基準法第56条第1項第3号に定められており、対象となる用途地域では必ず守らなければなりません。具体的には、地上から5mあるいは10mの高さから北側の隣地境界、あるいは北側道路などの反対側までの距離の1.25倍の勾配で引いた斜線の範囲内に建物を収める必要があります。

北側斜線制限以外の斜線制限

建物の高さを制限する「斜線制限」は、北側斜線制限だけでありません。用途地域や敷地条件によって、「隣地斜線制限」や「道路斜線制限」も組み合わせて適用されます。それぞれの解説をします。

隣地斜線制限

隣地斜線制限とは、建物の高さが一定の基準を超える場合に、隣地の日照や風通しを確保するために建物の高さを制限するルールです。

具体的には、住居系用途地域では、「地上から20m+(境界までの水平距離)×1.25」、商業・工業系用途地域では、「地上から31m+(境界までの水平距離)×2.5」を超える部分が制限されます。

適用されるのは、第一種・第二種低層住居専用地域や田園住居地域を除く用途地域です。道路以外のすべての隣地に対して、この基準を満たす必要があります。低層住居専用地域では、「絶対高さ制限(10mまたは12m)」が優先され、隣地斜線制限にはかかりません。

隣地斜線制限の影響が大きいのは、マンションや商業ビルなど規模の大きい建物です。2階建てや3階建ての一戸建てでは、あまり気にする必要はありません。また、隣地が道路に面する部分は、道路斜線制限が適用され、隣地斜線制限は対象外となります。

道路斜線制限

「道路斜線制限」は、道路の採光や通風を確保し、周辺地域の日当たりや開放感を守り、街並みに圧迫感を与えないことを目的とする規制です。

具体的には、前面道路の反対側の境界線までの距離の1.25倍もしくは1.5倍の勾配で斜線を引き、その範囲内に建物を収める必要があります。

ただし、道路境界線から一定距離(適応距離)だけ離れると、斜線制限はなくなります。また、前面道路の境界からセットバック(後退)して建てられた建物は、道路の反対側の境界線の位置を同じ距離だけ外側にあるものとして計算が可能です(セットバックによる緩和)。

道路斜線制限は、北側斜線や隣地斜線と異なり、すべての用途地域で適用されます。

北側斜線制限が適用される用途地域

北側敷地の日照確保を目的としている北側斜線制限が適用されるのは主に住宅の建築が想定される以下地域です。

- 第一種・第二種低層住居専用地域

- 第一種・第二種中高層住居専用地域

- 田園住居地域

これに対し、隣地斜線制限は中高層住居専用地域や商業地域などで、高さが20mあるいは31mを超える建物に適用される規制です。そのため、一戸建て住宅では影響を受けることはほとんどないでしょう。

道路斜線制限は、道路の日照や通風を確保する目的の規制であり、すべての用途地域に適用されます。前面道路の幅員が狭い敷地ほど、斜線制限の影響を受けやすくなります。

また、自治体が日影規制を定めている場合、第一種および第二種中高層住居専用地域では、北側斜線制限は適用されません。

日影規制とは、中高層の建物から生じる影が敷地境界の外に一定時間以上及ばないように建物の高さを制限するものです。北側斜線制限と同様に、周囲の敷地の日照確保を目的とする一方、日影規制では方角に関係なく、敷地境界線から一定の範囲内の日照が確保できるよう高さが制限されます。

そのため、日影規制が導入されている地域では、北側斜線制限の代わりに日影規制の基準が適用されることになります。

| 用途地域 | 北側斜線制限 | 道路斜線制限 | 隣地斜線制限 |

|---|---|---|---|

| 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域 | 適用 | 適用 | |

| 第一種・第二種中高層住居専用地域 | 適用 | 適用 | 適用 |

| 第一種・第二種住居地域、準住居地域 | 適用 | 適用 | |

| 近隣商業・商業・準工業・工業・工業専用地域 | 適用 | 適用 | |

| 用途地域の指定のない地域 | 適用 | 適用 |

北側斜線制限や他の制限の制限がある地域一覧

この表からわかるように、道路斜線制限はすべての用途地域で適用される一方、北側斜線制限は主に低層・中高層の住居系地域に限定され、隣地斜線制限は住居系の一部のほか商業・工業系地域で広く適用されます。

複数の規制が同時に作用する地域では、建物のプランニングの際に注意が必要です。

北側斜線制限の計測方法

北側斜線制限が適用される用途地域では、建物の北側をどの程度の高さまで設計できるかを確認することが重要です。

計算の基準となる数値は用途地域ごとに異なり、低層住宅地では5m、中高層住宅地では10mが起点になります。ここでは基本となる計算式と実際の計算例を紹介します。

基本の計算式

北側斜線制限の計算式は次の二つです。

- 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域

- 第一種・第二種中高層住居専用地域

建物の高さ ≦ 5m+1.25×北側境界からの水平距離

建物の高さ ≦ 10m+1.25×北側境界からの水平距離

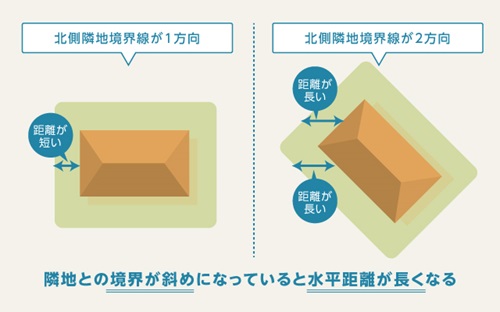

なお、ここでいう水平距離とは、建物から真北方向にある北側の敷地境界線(道路の場合は反対側境界線、水路の場合は、その中心線)までの距離を指します。敷地境界や道路境界までの垂直距離ではなく、真北方向で算出した距離を基準に計算されます。

計算例

実際の敷地条件をもとに計算すると、適用のイメージがつかみやすくなります。例として、低層住居専用地域と中高層住居専用地域に建物を建てる場合を考えてみましょう。

【第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域の場合】

建物から北側境界までの水平距離が2mなら、計算式は次のようになります。

・5m+1.25×2m=7.5m

実際の設計では、この高さを超える建物は建てられません。

【第一種・第二種中高層住居専用地域の場合】

次に、中高層住居専用地域で北側境界までの距離が2mの場合もみてみましょう。計算式は次のとおりです。

・10m+1.25×2m=12.5m

基準点が10mとなるため、低層住居専用地域よりも高い建物を建てやすくなります。ただし、日影規制が適用される場合は、北側斜線制限は適用されません。

このように、建物の配置、つまり「北側の境界線までの水平距離をどれくらい取るか」をプランニングにすることで、建てられる建物の高さ、形状が変わることがわかります。

北側斜線制限が緩和されるケース

住宅地の住環境を守るために設けられている北側斜線制限ですが、敷地の条件や設計方法によっては、規制が緩和される場合があります。

緩和を適用できれば、建物をより高く、または床面積をより多く確保できる可能性があります。ここでは代表的な緩和条件を紹介します。

地盤面の高低差による緩和

北側に接する敷地や道路が自分の敷地より1m以上高い場合は、制限の緩和が認められます。この場合、「(高低差-1メートル)÷2」で算出した数値を加えた高さを地盤面とみなし、その高さを起点に斜線制限を適用します。

例えば、北側の隣地が自身の敷地より2m高い場合、「(2m-1m)÷2=0.5m」となり、0.5m敷地の地盤が高いと仮定して、斜線制限を適用します。このように起点となる高さが上がることで、建てられる高さにも余裕が生まれます。

道路緩和

敷地の北側が道路に接している場合は、道路の反対側境界線から斜線制限を適用することになります。道路幅の分、離れた地点を起点とするため、建物の高さ制限が緩和されます。

例えば、北側の敷地境界までの距離が1mに加え、道路の水平距離が6m確保できれば、斜線制限にかかる高さは、5m+7m(1+6m)×1.25で計算ができます。そのため、北側に幅員(道路の幅)が広い道路がある場合は、北側斜線制限はほとんど影響しないこともあります。

ただし、同時に、道路斜線制限にもかかる点に注意が必要です。北側斜線と道路斜線制限が重なる場合は、厳しいほうの規制が適用されます。

水面などによる緩和

北側斜線では、敷地の北側に河川や運河、湖沼などの水面がある時、その水面の幅の二分の一だけ外側に隣地境界があるものとみなして水平距離を測ります。これにより道路緩和と同様、計算上の起点が遠ざかるため、高さ制限が緩和されます。

例えば、真北方向に20mの河川に面していれば、その二分の一にあたる10mの水平距離の確保が可能です。なお、線路敷きに接する場合も同様の緩和が適用できますが、公園や広場に面する場合は適用されません。

天空率による緩和

天空率制度を利用することで北側斜線制限の適用そのものを除外できるケースもあります。

天空率とは、ある地点から建物を見上げた時の全天空(建物に遮られずにすべての空が見えている状態)に対して見える空の割合を示す数値です。数値が大きいほど空が多く見えることになります。

2003年に施行された制度で、天空率で算出した数値で、斜線制限を適用した時と同等以上の採光・通風を確保できれば、各斜線制限は適用しないことになりました。

政令で定める測定位置の「計画建築物」の天空率を計算し、斜線制限に適合する「適合建築物」の天空率以上であれば、斜線制限に関係なく高い建物の建築が可能です。

天空率を採用することで、建物北側の外壁や屋根の欠き込み(建材を削って作る溝や切り込み)を抑えながら、建物配置に自由度が生まれるケースもあります。

ただし、天空率は、斜線制限の計算式のように容易に算出できるものではありません。専用ソフトなどを使って天空図を作成し、審査機関の様式に沿った図面作成が必要です。そのため、設計費用が増える可能性や算定条件(真北の取り方、測定点の間隔など)の解釈に注意しなければなりません。

また、天空率で代替できるのは、3つの斜線制限(道路・隣地・北側)であり、日影規制(法第56条の2)や高度地区による高さ制限などは対象外です。そのため、北側斜線を天空率でクリアできても、別の規制に抵触する可能性がある点にも留意しなければなりません。

その他の緩和条件

他の規制と北側斜線制限との関係

対象となる地域に、他の制限がかかっている場合、北側斜線制限の適用や取り扱いが変わる可能性があります。ここでは、日影規制と高度地区との関係を解説します。

日影規制との関係

建築基準法第56条の2に規定される日影規制は、冬至(毎年12月21日か22 日)を基準に敷地境界付近の一定範囲に一定時間以上の影を生じさせないよう建築物の高さ・形状を制限する制度です。

北側斜線が、基準高と勾配で一律に高さを制限するのに対し、日影規制は影になる許容時間で制限します。第一種・第二種中高層住居専用地域で日影規制が導入されている場合は、同じ目的の規制である北側斜線制限は適用されません。

したがって、日影規制の該当地域では、まず日影図による建物の適合性がポイントになります。日影規制は都道府県や市区町村の条例で定められるため、同じ用途地域でも自治体によって制限内容が異なるケースがある点に注意が必要です。

高度地区にある

高度地区が指定されている地域では、北側斜線制限の取扱いが変わる可能性があります。高度地区は、都市計画法第9条18項ならびに建築基準法第58条に基づく制度で、地域ごとに「高さの最高限度」「最低限度」や「斜線型の高さ制限(高度斜線)」を設定します。

高度地区の規制内容は、自治体ごとに都市計画で定められており、例えば、東京都港区では、3種類の斜線制限と8種類の絶対高さ制限が定められています。

全国を対象とする北側斜線制限ですが、高度地区の指定を受けている地域では、より厳しい規制が適用されるケースや、天空率による北側斜線の緩和が認められないケースがあります。

北側斜線制限が適用されるメリット

北側斜線制限は、建築の高さを規制する制度ですが、近隣を含めた住環境の質を維持・向上するメリットもあります。ここではその利点を紹介します。

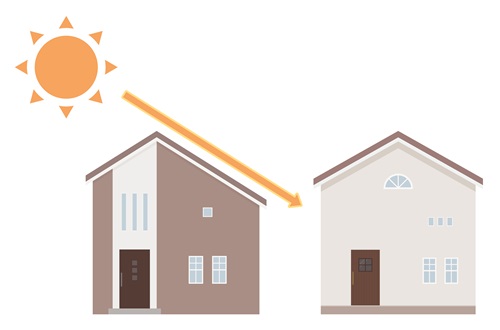

日照・通風を確保できる

北側斜線制限は、個々の敷地の制約にとどまらず、地域全体の日当たりや通風を確保する役割を果たします。

建物の北側部分に一定の高さ制限を設けることにより、敷地ごとに太陽光が届く範囲が広がり、ひいては街区全体で日照や通風が行き渡る街並みの実現が可能です。

快適な住み心地を維持できる

北側斜線制限がある地域では、建物同士の間隔や高さが一定の範囲に保たれるため、圧迫感や閉塞感の少ない住環境が維持しやすくなります。隣接地から見ても、極端に高い建物が隣に立つリスクが軽減され、心理的な安心感につながるでしょう。

また、街並み全体に視界の抜けや空の広がりが確保されることで、開放的で落ち着いた雰囲気の景観を持ちやすくなります。

長期的な住環境の計画が立てやすくなる

北側斜線制限では、建物の高さや形状に一律のルールが適用されるため、極端に高い建物が建ち並ぶことを防ぎ、地域全体で均整の取れた街並みが形成されます。

住民として「将来、周辺にどのような建物が建つのか」と不安を抱きにくく、長期的なライフプランのもと、安心して土地や建物を購入できます。

北側斜線制限が適用されるデメリット

北側斜線制限は設計や建築コストに影響をおよぼす場合もあります。特に、狭小地や変形敷地など敷地条件に制約がある土地では、希望の間取りを実現できない可能性もあります。ここでは北側斜線制限が適用されるデメリットをまとめます。

設計の自由度が下がる

建物北側に面する部分を勾配や段差で抑える必要があるため、屋根形状や階数構成の自由度が制限されます。これにより設計上に制約が加わり、希望するプランをそのまま採用できないことがあります。

空間の有効活用が難しくなる

北側斜線制限を守るために建物の一部を削ると、屋内の有効面積が減少したり、必要な天井高さを確保できなかったりすることがあります。

特に狭小敷地に3階建てを計画する場合など、居住面積の確保が難しくなる可能性があります。

建築コストが増加する

北側斜線制限を満たすために、屋根を複雑な形状にしたり、バルコニーや壁面を後退(セットバック)させたりする設計は、工事費の増加につながる傾向にあります。

また、天空率を用いて北側斜線制限を回避する場合には、専用ソフトによるシミュレーションや追加の設計図面が必要となり、設計費用がかさむこともあります。

北側斜線制限に関するまとめ

最後に、北側斜線制限の内容と適用条件、緩和の仕組み、そしてメリット・デメリットを整理して振り返ります。

北側斜線制限とは?

北側斜線制限は、建物の北側に隣接する敷地への日照や通風を確保するため、建物の高さや形状を一定の勾配内に制限する規制です。建築基準法第56条に基づく高さ制限のひとつで、規定の高さに、北側境界から真北方向に引いた水平距離から用途地域によって定められた勾配率で計算します。

北側斜線制限の適用条件は?

北側斜線制限が適用されるのは、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域です。

ただし、中高層住居専用地域では日影規制が条例で定められている場合、北側斜線制限は適用されません。

北側斜線制限の緩和条件は?

敷地条件や設計方法によって、北側斜線制限は一部緩和されることがあります。代表的なケースは以下のとおりです。

- 敷地北側に道路や水面・線路敷がある場合

- 隣地や道路の地盤が1m以上高い場合

- 天空率の基準を満たす場合

これらの条件を満たすと、建てられる高さに余裕が生まれ、設計の自由度が広がります。

北側斜線制限が適用されるメリット・デメリットは?

メリットとしては、地域全体で日照・通風が確保され、街並みの一体感や住みやすさが維持できる点が挙げられます。一方で、デメリットとして、設計の自由度が下がり、空間を有効に活用しにくくなること、複雑な屋根形状などにより建築コストが増える可能性がある点が挙げられます。

本記事では、北側斜線制限の基本から他の斜線制限との関係、計算方法、緩和要件までを解説しました。北側斜線制限は、建築プランにも影響するため、計画段階からしっかりと把握しておく必要があります。

ただし、中高層住居専用地域の日影規制の指定によって、北側斜線が適用されないケースや高度地区に指定されている地域では取扱いが自治体によって変わる場合もあります。

また、地盤の高低差など敷地条件や設計次第では、制限が緩和される可能性がある一方、別の規制に抵触しないかのチェックも欠かせません。ぜひ参考にしてください。

注文住宅を建てる