上棟式とは?やり方や流れ、服装マナー、費用相場からご祝儀の包み方まで徹底解説!

そこで今回は上棟式の意味や内容をはじめ、具体的な進め方などをご紹介!上棟式に向けた心がまえや準備に役立つ基礎知識を解説していきます。

記事の目次

上棟式とは?

上棟式とは、主に木造住宅を建築する際に、建物の骨組みまで完成したことを祝う儀式です。タイミングとしては、完全に工事が終わるまでの途中工程でおこなわれます。施主が主催となり、工事関係者への労いや感謝の意味も込めて実施するのが、近年の一般的なケースです。

棟上げとは?

前述にも出てきた棟上げとは、木造住宅における屋根の頂部(最上部)に棟木を設置する、建物の骨組みを作り上げる最終工程を指します。棟上げは、住宅建築のなかでも特に重要な工程で、より多くの職人たちの手による大規模な作業でもあります。そこで、棟上げが無事に進んだことを祝う行事にあたるのが上棟式です。なお上棟式は、日本古来より開催されてきた伝統文化でもあり、建築や家内の安全安泰を祈願する目的もあります。

「地鎮祭」「竣工式」とはどう違う?

住宅を新築する際には、上棟式の他にも、似たような祭事がいくつか存在します。それぞれで実施する意味やタイミングは、以下のように異なります。

| タイミング | 祭式名 | 目的 |

|---|---|---|

| 着工時 | 地鎮祭 | 住宅を建てる土地の氏神様を祀って、その敷地を使うことをお伝えし、工事の安全や家内繁栄を祈願します。 |

| 骨組み完成時 | 上棟式 | 工事関係者に対し、ここまでの施工完了を感謝して祝うとともに、この先の安全安泰を祈願します。 |

| 引き渡し後 | 竣工式 | 建築が無事に終わったことへの感謝のためにおこなわれる祝賀会で、今後の繁栄を祈願する意味もあります。 |

地鎮祭(じちんさい)は、実際の工事が始まる前におこなわれる儀式で、守護神に向けた祈願の意味を込めた式典です。上棟式よりも神事の要素が強く、その土地を守る神様に土地の使用許可を得ることを目的としています。また竣工式(しゅんこうしき)は工事完了を祝うと同時に、最後のお清めの目的でおこなわれます。地鎮祭や上棟式に比べて、大規模なお披露目のセレモニーのように開催されるケースが多く、通常の戸建住宅では省略するのが一般的になっています。

上棟式は必ずしないとダメ?

例えば鉄骨やコンクリートなど、木造住宅を建築する際の棟上げがない工法も増えており、最近では上棟式を省略することも多くなっています。そもそも上棟式は、古くからの慣習的な儀式で、決して義務ではありません。ただ施工を担当する工務店やハウスメーカーのなかには、ご近所の方々への挨拶の意味も込めて、施主に上棟式をおすすめしているケースも。地域ごとの風習としての違いもありますが、基本的に上棟式をするかは施主の判断に任されます。また場合によっては、神事的な祈願は省いて、簡略化して開催することもあります。

上棟式はいつごろ検討・相談する?

上棟式は工事の途中でおこなわれるものですが、着工後からの準備では間に合わない可能性も高く、なるべく早めから検討しておくのがベスト。新築を決めた段階から考えておき、工事がはじまる前には準備に取りかかれるようにするのが無難です。遅くとも着工前には、施工を担当する会社に相談しておきましょう。

上棟式のやり方・流れは?

ではここからは、上棟式の具体的な進め方について見ていきましょう。

上棟式の依頼方法

多くの場合、上棟式をおこなう際には、施工を担当する会社が主動してくれます。さまざまな手配や準備はお任せできるケースが一般的なので、上棟式を開催したい時には、まず先方に相談してみましょう。また本来なら地元の神社に依頼し、神主さんを招いて祈祷してもらうのが、神事としては正式な形です。ただ最近ではそこまで大がかりにはせず、工事の現場監督や棟梁がその場をまとめて、施主との親睦を深めるイベントのようにおこなわれることも多々あります。

一般的な上棟式の流れ

先ほども触れたように、上棟式では神主さんに来てもらうのではなく、簡略的に進めるパターンが増えています。そこで以下からは、近年よく見られる、上棟式の大まかな流れをご紹介します。

- STEP 1棟梁が、棟木の上に飾り物(幣串)をつける

- STEP 2祭壇に飾り物をつけ、御幣(ごへい)や神饌物(しんせんぶつ)を供える

- STEP 3「四方固めの儀」…施主と棟梁が、家の四隅の柱に、酒・塩・お米・水などをまいて清める

- STEP 4工事が無事進むよう祈願し、二礼二拍手一礼する

- STEP 5「直会(なおらい)の儀」…施主が挨拶をして乾杯

- STEP 6手締め

- STEP 7施主から棟梁や関係者にご祝儀や引き出物を配る

棟木(むなぎ)の幣串(へいぐし)や祭壇へのお供えは、基本的に棟梁などがおこなう儀式です。その後の四方固めのお清めや祈願(二礼二拍手一礼)は施主も参加しますが、棟梁などが先導してくれるので、それに合わせてお祈りをします。また場合によっては、お祝いの餅・お菓子・小銭などを撒く、「散餅銭(さんぺいせん)の儀」が加わることもあります。

また直会の儀は、食事やお神酒などを嗜む宴会となるので、乾杯時には施主が挨拶をするのが一般的です。そして最終的に一本締めなどで直会の儀を終了したら、施主から工事関係者にお祝い品を配ります。

上棟式にかかる費用は?

上棟式に必要な費用として大きいのは、次の表にあるお供え・飲食費(直会用)・ご祝儀の3点。参加人数や関係者数などによって異なりますが、簡易的な上棟式であれば、予算は10万円程度です。さらに神主さんやご近所の方々を招く・餅撒きをするなど、盛大な式典にする場合には30万円前後になるケースもあります。なお各種費用の目安は、以下のとおりです。

| お供え (野菜・海産物・果物・米・塩・お神酒 など) |

1万円前後 |

|---|---|

| 飲食費 (仕出し弁当・お菓子・飲み物) |

2,000円~3,000円程度/参加者1人あたり |

| ご祝儀 | 2,000円~4万円前後/ 関係者1人あたり |

ご祝儀の相場は?

工事関係者の方々に向けたご祝儀は、立場ごとに金額の目安は変わってきます。なお大体の相場としては、次のとおりです。

| 棟梁 | 1万円~4万円前後 |

|---|---|

| 現場監督 | 1万円前後 |

| 職人、関係者(設計士など) | 2,000円~5,000円/1人 |

上棟式の前に準備すること

では実際に上棟式をおこなうことが決まった場合、施主として確認すべきポイントや手配方法についても見ていきましょう。

人数を把握する

直会用の食事やご祝儀、引き出物などは施主が準備するものなので、参加する工事関係者が何名になるか、しっかりと確認しておく必要があります。工務店やハウスメーカーの担当者に問い合わせをして、職人さんの人数やどの役職の方が参加されるのか、把握しておきましょう。なお参加人数の目安として、棟梁と現場監督で各1名・その他の工事関係者で10名程度は見ておくと無難でしょう。その他、直会用の食事や飲み物は、家族や親族など、施主側の参加者分も考慮しておきます。

日程を決める

例えば大安や友引など、吉日におこなうと縁起がいいとされていますが、作業日程や工事関係者の都合を優先して決めるのが大前提です。また通常の吉日とは少し異なる、建築吉日と呼ばれるものも存在しており、場合によってはその日取りに合わせるケースも。必ずしも吉日に開催しなければならないわけではないので、参加者のスケジュールに応じて、柔軟に設定していきましょう。

神主に依頼をする

最近の上棟式では神主さんは招かない略式にすることが多いですが、きちんとした神事にしたい場合には、地元の神社に依頼する必要があります。神社では1年かけてさまざまな行事がおこなわれているため、なるべく早めから問い合わせをして予約するのがベスト。上棟式の日程が調整できたらすぐにでも連絡をして、遅くとも1カ月前までには予約を済ませるようにしておきましょう。また上棟式の準備全般は、施工会社に対応してもらえるのが一般的で、施主側で希望すれば神主さんを呼んでもらえることも。まず上棟式をする際には、工務店やハウスメーカーに相談することからはじめます。

上棟式に必要なものを用意する

祭壇などの会場用品は、施工会社側で準備してくれる場合が多く、施主側では次のような用意をしておくのが一般的です。

| 準備するもの | 説明・補足 | |

|---|---|---|

| 式に使うもの |

棟札 (むなふだ) |

最初の儀式で棟梁が棟木に飾る安全祈願の御札です。神社または神仏具店のインターネット通販などで購入可能。なお棟札には、上棟日・施主名・施工者などを毛筆で記載して準備しておきます。もし書き方がわからない場合には、購入先に確認してみるのがおすすめです。 |

|

御幣 (ごへい) |

屋根裏や祭壇に飾る木製の御払い道具で、さまざまな種類がありますが、棟札と同様に上棟日や施主名などを毛筆で記す場合もあります。こちらも神社や神仏具店などで購入できます。 | |

|

洗米 お塩 お神酒 |

お供えや四方固めの儀といったお清めの儀式で使うもので、いずれもスーパーや量販店などの市販品で問題ありません。お米は炊く前の状態で研いで乾かしておき、お塩は粗塩を用意しておきます。またお神酒は一升瓶の日本酒で、お祝い用の熨斗(のし)を付けます。酒屋などで「上棟式用に」というようにお願いすると、熨斗を付けてくれることが多いので、購入先に依頼するのが無難です。 | |

| 大工さんに ふるまうもの |

お弁当 | 直会の儀で参加した関係者に振舞う食事で、1,000円~2,000円程度の仕出し弁当を準備します。あまり時間がない場合などは、簡単にお菓子や飲み物だけで済ませることもあるので、事前に施工会社と打ち合わせしておくのが無難です。 |

| 飲み物 | お茶やジュースなどをペットボトルか紙コップで用意しておきます。お祝いなのでビールやチューハイといったお酒も含めて準備しておくとベター。基本は清涼飲料系とアルコール系をひととおり揃えることをおすすめします。 | |

| 大工さんに 手渡しするもの |

ご祝儀 | 渡す人ごとにきちんとご祝儀袋に入れて準備しておきます。ご祝儀袋の書き方や包み方は、後述で詳しく説明するので、ぜひ参考にしてみてください。 |

| 引き出物 | 菓子折り・おつまみ・紅白まんじゅう・お茶・コーヒーなど、1,000円~2,000円程度の手土産品を用意し、上棟式後に配ります。場合によっては、荷物になることを考慮し、商品券やギフトカードにしても問題ありません。 |

知っておくべき上棟式のマナーは?

上棟式は、冠婚葬祭ほど形式的なものではありませんが、お祝いの式典でもあるため、きちんとTPOに配慮することも大切。そこで上棟式に参加するにあたって、最低限は知っておきたいマナーについてもご紹介します。

上棟式当日の服装

社会人ならスーツ、学生なら制服などフォーマルな服装だと無難ですが、一般住宅における上棟式では普段着で参加する場合も増えています。特に簡単な略式であれば、正装ではなくても問題はありません。とはいえ、あまりにラフすぎても場に合わないため、できるだけ清潔感を重視して選ぶのがベスト。またご近所さんへの挨拶回りもする際には、動きやすい格好で、なおかつ品のある服装だとよいでしょう。例えば次のような装いがおすすめです。

男性

襟付きのシャツ(Yシャツやボタンダウン)に、スラックスやチノパンなどの長ズボンにしておくと、ほどよく清潔感があってフォーマル風にも見えます。シャツなら柄物は避けて、シンプルな白やブルーだとベター。また半ズボンやサンダルなど、カジュアルすぎるのはNGです。ジャケットが羽織れる程度の装いだと無難でしょう。

女性

ワンピースやセットアップなど、あまり肌を露出しないきれいめなファッションがベストです。スカートでもパンツでも問題ありませんが、ミニスカート・ショートパンツ・Tシャツなどは避けるようにしましょう。シンプルなブラウスやアンサンブルといった、オフィスカジュアルのようなトップスでも構いません。

ご祝儀袋の用意

前述にもあるように、工事関係者の方々に渡すご祝儀用の封筒も必ず用意しておきます。きちんと失礼のないように、前もって次のような準備をしておきましょう。

ご祝儀袋の選び方

通常の封筒やぽち袋ではなく、慶事用の水引(帯紐の飾り)が付いたご祝儀袋を選ぶようにしましょう。水引は、紅白の花結び(蝶々結び)やあわび(あわじ)結びになっていると、縁起がいいとされています。また入れる金額ごとに、袋の装飾も変わってくるので、何円用の包みなのか確認したうえで購入します。

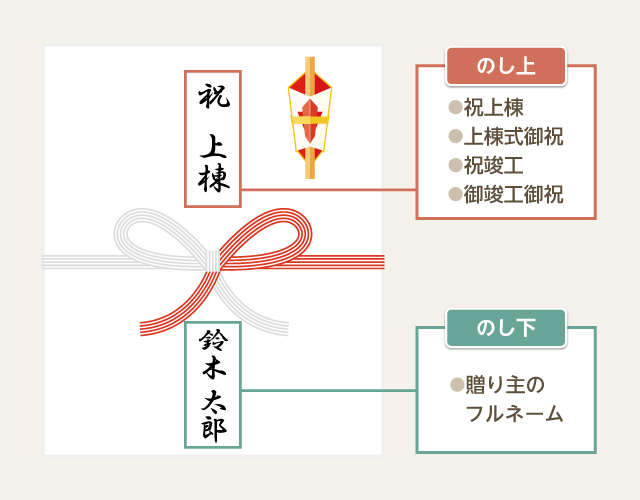

ご祝儀袋の書き方

ご祝儀袋の熨斗は、筆ペンや細い毛筆で手書きします。ご祝儀袋の各所で書き方は異なるので、しっかりとチェックしておきましょう。

♢表書き

熨斗上部の言葉は、シンプルに「御祝儀」としてもOK。熨斗下部には、施主の氏名を少し小さめに書きます。なお連名にする場合には、代表者を中央にして、その左側に名前のみを並べて記載するのが一般的です。

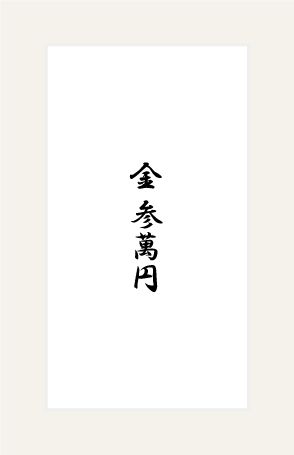

♢中袋

中袋の表面は、旧字体の漢数字で包んだ金額を記載。上記の図のように「金 ○○圓」と書きます。

♢裏側

中袋の裏側には、少し小さめの字で右側に住所、左側に代表者氏名を記載しておきます。

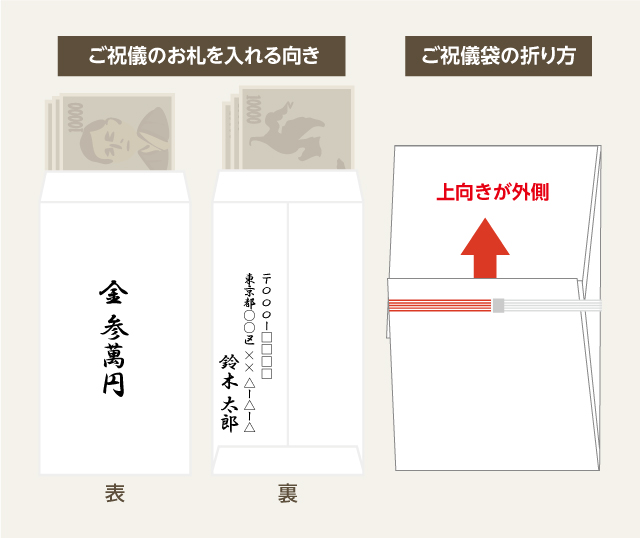

お金の包み方

現金は必ず中袋や封筒に入れて、外側の包装を付けて包みます。お祝い事なので、事前にシワのないきれいな新札を用意しておきましょう。新札は、銀行ATMの両替機などで交換できます。お金の向きはきちんと揃えて、肖像画のあるほうが表に来るように封入。なお中袋が付いていないタイプなら、書道の半紙や奉書紙で代用するとよいでしょう。そして中袋に現金を入れたら、外側のご祝儀袋は、下側が上部に重なるように折って、水引を付けます。

この記事のまとめ

上棟式とは?

上棟式とは、工事の安全や家内繫栄を祈るとともに、施工を担当してくれている関係者に対するお礼を込めて開催する祭事です。最近は神社への依頼を省略して、簡単におこなうケースが一般的。また施主がクリスチャンの場合、神父や牧師を招き、キリスト教の形式で上棟式をする場合もあります。

上棟式は必ずしないとダメ?

上棟式は義務ではないので、施主の自由に決めて問題ありません。必要ないと感じるのであれば、特に上棟式は省いても構わないでしょう。ただし施工会社から、上棟式を勧められる場合もあります。

上棟式の流れは?

上棟式では、棟梁による儀式と、参加者全員でのお清めや祈願をしたあと、直会の儀として簡単な宴会をする流れが通常です。場合によっては、直会の儀はせずに、ご祝儀や引き出物を工事関係者に渡して解散になることもあります。

上棟式にかかる費用は?

最近よくある簡略的な上棟式であれば、施主側の予算としては合計で10万円前後は用意しておくと無難です。もし神主さんなどを招いて、本格的な上棟式をする場合には、20万円~30万円ほど準備しておくとよいでしょう。

上棟式で準備するものは?

施主側で手配するのは、祭壇のお供え物・棟札・御幣・直会用の食事と飲み物・工事関係者へのご祝儀・引き出物が一般的です。棟札や御幣については、施工会社で用意してくれる場合もあるので、事前に打ち合わせをして確認しておきましょう。

上棟式当日の服装は?

正装まではいかなくても、なるべく清潔感のある上品なスタイルにするのがベスト。お子さんも参加する場合には、少しよそ行きを意識した服装にするのがおすすめです。男性なら襟のあるシャツと長ズボン(ジーンズはNG)、女性ならワンピースやセットアップ(露出は避ける)だと無難でしょう。

上棟式は工事関係者と交流できる貴重な機会でもあり、頑張ってくれている先方の皆さんに対して、お礼を伝えられるチャンスです。またご近所の方々への挨拶回りも兼ねておけば、今後のお付き合いもスムーズになります。もちろん上棟式は必ずしなければならないわけではなく、施主の判断次第ですが、マイホームならではのイベントとして楽しむのもひとつの方法。上棟式は、さほど堅苦しいものではないため、親睦を深めるような気持ちでやってみるのもいいかもしれません。ぜひ本記事を参考に、上棟式について検討してみてくださいね。