年収1,000万だとどんな家が購入できる?借りられる住宅ローンについても解説

記事の目次

年収1,000万円の人の手取りはどれくらい?

給与年収が1,000万円の人の場合、年収から社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税などが差し引かれたのちの手取り年収額は、いくらになるでしょうか。

東京都在住・40歳未満・扶養家族なしのケースでは、年収で約728万円、月収では約60万円です。健康保険料の額は都道府県によって若干の違いがあり、40歳以上は健康保険料に加えて介護保険料を支払い、扶養親族がいる場合は配偶者控除や扶養控除が適用になるなど、ケースバイケースで年収の手取り額は変わります。

世帯年収が1,000万円の場合は、1人で年収1,000万円を稼ぐよりも控除される税金額が少ないため、世帯としての手取り年収額が増えます。例えば夫婦共働きでそれぞれの給与年収が500万円のケースでは(東京都在住・夫婦とも40歳未満・扶養家族なしの場合)、合算で約782万円、月収では約65万円が手取り額です。

年収1,000万円世帯が購入できる家の相場

年収1,000万円世帯が購入できる住宅の相場を、年収倍率と返済負担率、そして年収の手取り額から検討してみましょう。

- <年収倍率>

- 年収倍率は、購入する住宅物件の額が年収の何倍になるかを示す数値です。「住宅の購入額÷年収」で求めます。住宅金融支援機構の調査によると、新築物件の年収倍率は一戸建てとマンションでは若干の違いがありますが、平均すると約7.1倍です。

例えば、年収1,000万円の世帯なら7,000万円くらいの住宅を購入していることになります。しかし、住宅ローン返済の観点から望ましい年収倍率は5倍~6倍とされており、年収1,000万円では5,000万円から6,000万円台の物件になります。

(参照:住宅金融支援機構「2021年度 フラット35利用者調査」 )

- <返済負担率>

- 返済負担率は、年収に対する各種ローン返済額が占める割合のことで「各種ローンの年間返済額÷年収×100」で求められます。各種ローンには住宅ローンだけではなく自動車ローンなども含まれます。

「住宅金融支援機構」が実施した調査 で明らかになった返済負担率は、以下のとおりです。

- 2021年度にフラット35を利用した人の返済負担率の平均は約23%

- 金融機関などから借入する住宅ローンの場合、一般的な返済負担率の目安は25~35%

- フラット35を借入した場合、年収400万円以上の場合の返済負担率は35%

一般的には住宅ローンの返済負担率は25%以内にするのが望ましいといわれています。ただし、年収1,000万円の場合、金融機関によっては返済負担率が35%以上でも借り入れが可能なケースもあります。

金融機関が住宅ローンの審査をする際には、返済負担率が重要視されるため、年収に対して借入額が多いと、減額もしくは審査に通らないことがあります。

世帯年収1,000万円で、返済負担率25%、30年の住宅ローンを借入した場合、借入金の目安は7,500万円(年間の返済額250万円・毎月の返済額約208,000円)です。同条件で返済負担率を20%、35年の住宅ローンを借入した場合、借入金の目安は7,000万円(年間の返済額200万円・毎月の返済額約167,000円)になります。

(参照:住宅金融支援機構「2021年度 フラット35利用者調査」 )

住宅ローンを借入する時の注意点

実際に住宅ローンを申し込む場合、収入の手取り額から返済可能な借入額かどうかを確認することが大切です。返済負担率は住宅ローンの借入可能額を年収ベースで算出しますが、「借入可能額=返済可能額」ではないことに注意する必要があります。

年収1,000万円・月収手取り額が約60万円の人を例に考えてみましょう。返済負担率35%で35年の住宅ローンを借入した場合、借入金は1億2,250万円(年間の返済額350万円・毎月の返済額約292,000円)です。

60万円から住宅ローン返済額を差し引いた残り約31万円が生活費になります。マンションを購入した場合は管理費や修繕積立金の支払いも必要なので、さらに生活費が減ります。

世帯の支出状況によっては住宅ローンの返済が原因で家計が圧迫されることもあります。日頃の生活費がどのくらいかかっているかを把握したうえで、借入額を決めるようにしましょう。

住宅ローンの借入額と返済額

住宅ローンは借入額、返済期間、金利額によって返済額が変わります。金利額は固定金利に比べて変動金利のほうが低く、その分多く借入することが可能です。しかし、情勢に合わせて金利が上がれば比例して返済額も増えるのでその点を考慮して借入額を決めましょう。

返済額の例

| 住宅ローン借入額 | 返済期間別月々の返済額 | 総返済額 | 総返済額の差額※ |

|---|---|---|---|

| 7,000万円 | (35年)214,329円 | (35年)90,017,957円 | 3,047,876円 |

| (30年)241,584円 | (30年)86,970,081円 | ||

| 6,000万円 | (35年)183,710円 | (35年)77,158,299円 | 2,612,552円 |

| (30年)207,072円 | (30年)74,545,747円 | ||

| 5,000万円 | (35年)153,092円 | (35年)64,298,491円 | 2,177,063円 |

| (30年)172,560円 | (30年)62,121,428円 |

※総返済額の差額…35年から30年の数字を引いた額

※フラット35の通常型を借り入れた想定

※借入年利1.5%(固定金利・全期間型)元利均等返済・ボーナス払いなしの場合

借入額と返済期間で、返済額が変わることがよくわかります。住宅ローンの借入額が5,000万の場合と7,000万円の場合、35年で返済した場合と30年で返済した場合とでは、月々の支払いと総返済額が大きく異なります。自分に合った返済プランについて、しっかりと検討しましょう。

住宅購入と頭金

住宅を購入する時の自己資金には2つの使用用途があります。住宅を取得する際にかかる税金や仲介手数料などの諸費用にあてること、そして頭金として物件価格の一部を支払うことです。頭金を入れることで返済負担率が下がるので、その分住宅ローンの審査が通りやすくなります。また借入額を減らさない場合、より高額物件の購入が可能になるなど、選択肢の幅が広がります。住宅ローンによっては、頭金の割合によって金利額が変わるように設定された商品もあります。頭金を入れない、もしく頭金の割合が一定割合以下の場合などは住宅ローンの金利が上がってしまいます。物件価格に占める頭金比率の平均は約25%であり、頭金額の目安としてください。

収入合算とペアローン

個人の年収ではなく夫婦共働きで年収1,000万円になる世帯の場合、2人の収入を合算して住宅ローンを組むことにより、高額物件の購入が可能になります。方法としては「収入合算」と「ペアローン」の2つがあります。

収入合算とは

夫婦で収入が多いほうを主債務者とし、他方の収入を合算する方法です。

例えば夫の年収が700万円、妻の年収が300万円の場合、夫と妻の年収合計1,000万円として住宅ローンを申し込みます。この場合、契約者(住宅ローンの返済者)と団体信用保険(団信)加入者は夫で、妻は連帯保証人になります。住宅ローン控除は夫のみ受けられます。

注意点は、連帯保証人は団信に加入できないため、万一の事態になっても返済額は変わらないことです。また、住宅ローン控除を受けられません。

ペアローンとは

夫と妻それぞれが主債権者として住宅ローンを組む方法です。

例えば夫の年収が500万円、妻の年収が500万円の場合、夫名義で年収500万円、妻名義で年収500万円として2本の住宅ローンを申し込みます。この場合、お互いが相手の連帯保証人になります。住宅ローンの返済と団信の加入をおこなうのは夫婦各自です。ペアローンにすると夫婦ともに住宅ローン控除を受けられ、収入合算に比べて節税効果が高くなります。

ただし、2本の住宅ローンを契約することになるため、事務手数料などの負担が増えることと、どちらかに万一の事態があった場合、団信の利用により免責になりますが、残された人は自己名義分の住宅ローンを払い続けることになります。

【新築マンション】年収1,000万円で住める家の事例

年収1,000万円で購入可能な新築マンションの物件例を紹介します。

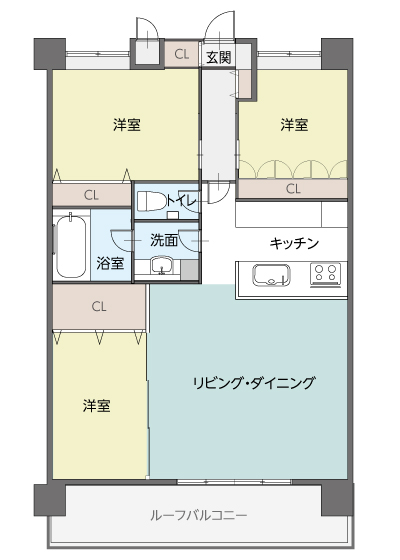

事例1 東京都23区内の新築マンション

最寄り駅は2つあり、都心への利便性が高くなっています。それぞれの駅は私鉄線で徒歩10分、地下鉄線で徒歩19分での場所にあります。

徒歩圏内にある2つの大型ショッピングセンターや複数の商店街があり、生活するのに便利です。また、マンション付近には緑道や公園があり、自然を楽しむことができ子育てがしやすい環境です。

広さはいずれも3LDKで、専有面積は62.平方メートル~79平方メートル、部屋によって違います。専用の庭やルーフバルコニーがあるなどゆとりを感じさせる作りです。

物件価格は5,000万円台~6,900万円台です。

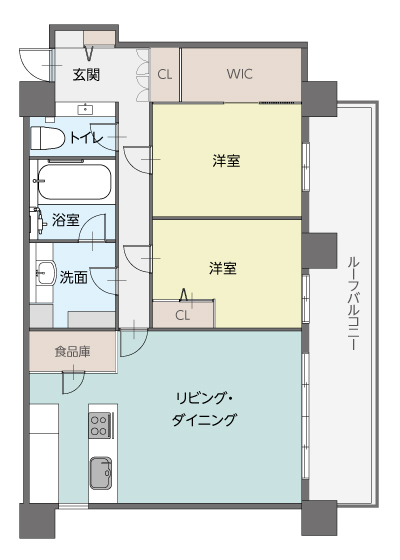

事例2 愛知県名古屋市内の新築マンション

中部圏の一大ターミナル駅である名古屋駅から徒歩圏内にあり、電車や道路網など多方面へのアクセスがしやすくなっています。

駅の周辺には大型ショッピングモールなどの商業施設があり利便性が高く、幼稚園や小学校なども徒歩圏内にあり、子育てにも便利です。

駅近くにも関わらず静かな環境に立地し、マンション内は24時間オンラインセキュリティシステムにより安心して暮らせます。

広さは1LDK(専有面積約70平方メートル)から3LDK(専有面積約85平方メートル)で、物件価格は5,900万円台~6,900万円台です。

【新築一戸建て】年収1,000万円で住める家の事例

年収1,000万円で購入できる新築一戸建ての例を紹介します。

事例1 東京都23区内の新築一戸建て

私鉄沿線で、最寄り駅から徒歩10分。急行電車も停車するので都心へのアクセスは便利です。

全部の部屋にクローゼットや床下収納など、収納できるスペースが設けられています。

土地面積は約90平方メートル、建物面積は約83平方メートルの4LDKで2階建てです。

1階は約16帖のリビングダイニングキッチンで床下収納あり、2階は洋間が4室あり、いずれもクローゼットが付いています。また屋根裏にも収納部屋があります。

物件価格は約6,400万円です。

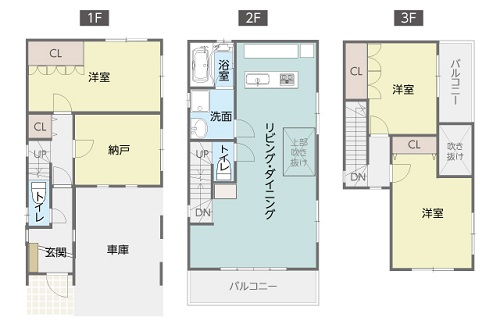

事例2 神奈川県川崎市内の新築一戸建て

交通機関はJR,私鉄の4路線、2駅が利用でき、いずれも徒歩20分圏内にあります。

土地面積は約63平方メートル、建物面積は約117平方メートルの3SLDKです。(3階建て)

1階には車庫と納戸、2階は約17帖の広さのリビングダイニングキッチンがあります。この部屋は吹き抜けの造りなので開放感があり、床暖房で冬でも快適にすごせます。

物件価格は約6,100万円です。

6,000万円の家を購入した場合の月の生活費をシミュレーション

年収1,000万円の人が住宅ローンを借り入れた場合の支出をシミュレーションしてみましょう。

| 手取り月収 | 約600,000円 |

| 住宅ローン返済額 | 約184,000円 |

| 生活費合計 | 約292,000円 |

| 生活費内訳 | |

| 食費 | 約79,000円 |

| 水道光熱費 | 約22,000円 |

| 家具・家事用品費 | 約13,000円 |

| 衣服費 | 約11,000円 |

| 保険医療費 | 約13,000円 |

| 交通・通信費 (自動車関係費用含む) |

約50,000円 |

| 教育費 | 約19,000円 |

| 娯楽費 | 約28,000円 |

| その他雑費 | 約57,000円 |

|

貯金できる金額 手取り月収-(住宅ローン+生活費合計) |

約124,000円 |

※■…収入 ※■…支出 ※■…余剰金

参考:総務省統計局家計調査 用途分類収入および支出金額・名目増減率・実質増減率(月・四半期・年)二人以上の世帯のうち勤労者世帯2021年平均

※住宅ローン…借入年利1.5%(固定金利・全期間型)元利均等返済・ボーナス払いなしの場合

支出は平均値なので、世帯の家族構成などによって変わります。子どもの教育費や老後資金の準備が必要な場合、マンションを購入した場合の管理費や修繕積立金などの出費がある場合は上記の表にそれらが追加されることになりますので、実際に必要な生活費を把握したうえで返済計画を考えるようにしましょう。

まとめ

年収1,000万円の世帯が住宅を購入する場合の住宅ローンの借り入れ可能額と返済額を決める時の目安を説明しました。この記事を参考にして無理のない返済計画を立てて、憧れのマイホームライフを満喫してみてはいかがでしょうか。

物件を探す