【実例】引き戸と開き戸の違いとは?選び方やメリットとデメリットも解説

記事の目次

引き戸と開き戸の違いは?

引き戸と開き戸の違いは、開閉方法です。引き戸は横にスライドするのに対して、開き戸は蝶番(ちょうつがい)を軸に前後に開きます。この違いによって、必要なスペースや使い勝手にも差が生じます。

例えば、引き戸はドアの前後にスペースを取らず、弱い力でも開閉できるため、狭い空間や小さなお子さんや高齢者がいるご家庭に向いています。一方、開き戸は密閉性や遮音性に優れており、プライバシーを重視する寝室や書斎などに最適です。

空間の広さや使用目的、デザイン、予算といった複数の観点から、それぞれの特性を理解したうえでのドアを選ぶことが、快適な住まいづくりにつながります。次章では、引き戸の特徴について詳しく紹介します。

引き戸とは

引き戸は、レールに沿って横にスライドさせ開閉するドアの形式で、和室から現代の住宅まで幅広く使われています。開閉時に前後のスペースを取らないため、空間を有効に活用できるのが特徴です。ここでは、引き戸の種類や特徴について解説します。

-

横方向にスライドする開閉方式

引き戸は、レールに沿って扉を左右にスライドさせて開閉します。前後のスペースを必要としないため、動線を妨ぐこともありません。

-

戸の収納スペースが必要

壁の外側または内側に、戸を引き込むためのスペースが必要です。設置場所によっては、壁に対する構造を考慮しなくてはいけません。

-

複数の種類がある

引き戸には「片引き戸」「引き違い戸」「引き分け戸」「引き込み戸」などの種類があり、用途や設置場所に応じて選択が可能です。

-

デザインの自由度が高い

和風や洋風問わず、空間のテイストに合わせてデザインを選べるため、インテリアに調和しやすいのも特徴です。

-

バリアフリー性に優れている

開閉時に力が不要で、車いすやベビーカーでも使いやすい構造です。高齢者や子どもでも簡単に操作できるため、福祉施設や家庭内でも広く用いられています。

引き戸の種類

具体的に、引き戸の種類別で特徴を見ていきましょう。

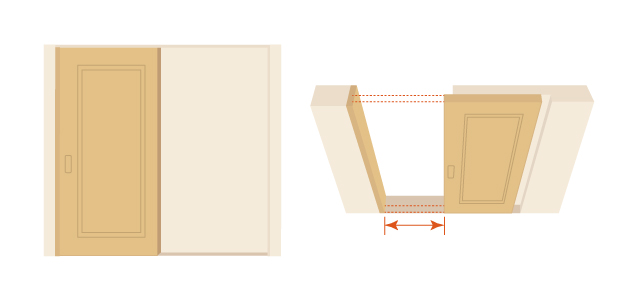

片引き戸

片引き戸は、引き戸のなかでも一般的な形式です。1枚の戸を、左右いずれか一方にスライドさせて開閉します。レールが1本なので、施工が比較的容易でありコストも抑えられます。また、2~3枚の戸を連動させて動かすタイプもあり、開口部の幅や使用目的に応じて選べます。シンプルで扱いやすく、玄関やリビングなど幅広い空間に適したタイプです。

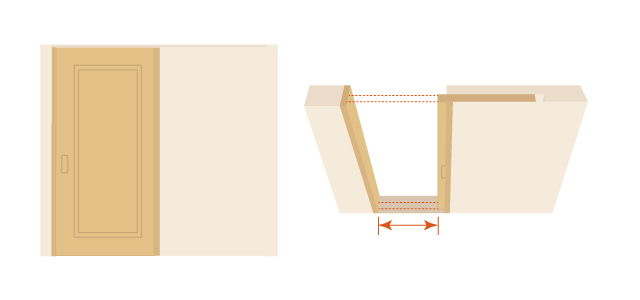

引き込み戸

引き込み戸は、開閉時に扉が壁のなかにスライドして収納されるタイプです。壁の内部に戸袋と呼ばれるスペースを設けることで、扉が完全に見えなくなるため見た目もすっきりします。開けた際に戸が邪魔にならないため、壁沿いにも家具を配置しやすく、空間を有効に使えます。さらに、戸袋部分も通常の壁と同様に利用でき、スイッチやコンセントの設置も可能。デザイン性と機能性の両方を求めたい方におすすめです。

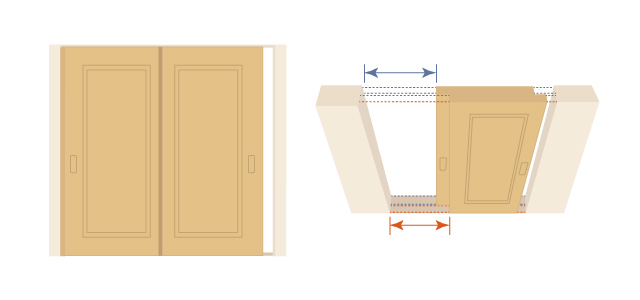

引き違い戸

引き違い戸は、2枚以上の戸を左右どちらにもスライドさせて開閉します。襖や障子などにもよく使われる形式です。利き手を問わず操作できるため、誰でも使いやすいのが特徴です。中央からでも左右どちらからでも開けられる構造は、日常的な導線をスムーズに保ちたい場所に適しています。また、3~4枚戸といった多数枚タイプもあり、開口部の幅や空間の用途に応じて柔軟に対応できます。

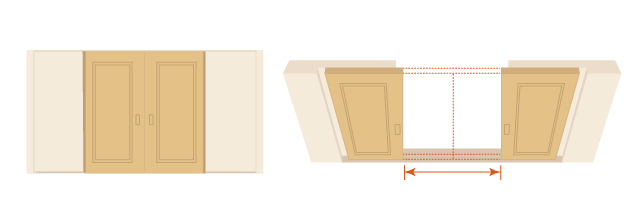

引き分け戸

引き分け戸は、中央から左右それぞれに戸をスライドさせて開閉します。2枚以上の戸を、1本のレールや溝に沿って動かします。別名「両開き戸」とも呼ばれ、部屋の間仕切りや広い開口部の仕切りとして多く用いられるタイプです。開口部を大きく取れるため開放感がありますが、両側に引き込みスペースが必要になります。そのため、設置には広い壁面が求められるでしょう。

引き戸のレールの種類

次に引き戸のレールの種類について見ていきましょう

上吊り式引き戸

上吊り式引き戸は、天井や上部の壁にレールを設置し、扉を吊り上げる構造です。床にレールや溝がないため、見た目がすっきりとし、空間に洗練された印象を与えます。さらに、床がフラットに保たれることで、車いすや歩行補助を使う方、高齢者でもつまずきにくく、バリアフリー性に優れています。安全性とデザイン性を両立したい場合におすすめです。

戸車式引き戸

戸車式引き戸は、床に設置されたレールの上を小さな車輪(戸車)が転がることで、扉をスムーズにスライドさせます。この方式は、襖や押し入れの扉によく用いられ、簡単な構造ながらも高い耐久性があります。床のレールが薄く、ほとんど目立たないためバリアフリー対応が可能です。

開き戸とは

開き戸は、ドアの側面に取りつけられた蝶番を軸にして、前後に回転させて開閉するタイプです。室内ドアとして一般的に使われており、高い気密性や遮音性が特徴です。ここでは、開き戸の種類や特徴について解説します。

-

前後に開閉する回転式の構造

扉が蝶番を支点に回転して開閉します。通常は片開き式で、「押す」「引く」のいずれかの動作で操作します。

-

開閉方向にスペースが必要

扉が動く方向に十分な空間が必要です。そのため、家具の配置や通行の邪魔にならないように注意しましょう。

-

左右の壁面スペースは不要

スライド式の引き戸とは異なり、左右の壁に戸袋やレールを設ける必要がないため、設置場所の選択肢が広がります。

-

気密性・遮音性に優れている

扉の四辺にパッキンなどを設置できる構造で、音漏れや空気の流出を抑えられます。

-

ドアの可動域がデッドスペースになりやすい

開閉時の可動範囲に物を置けないため、狭い空間では効率が落ちる場合があります。

開き戸の種類

具体的に、開き戸の種類別で特徴を見ていきましょう。

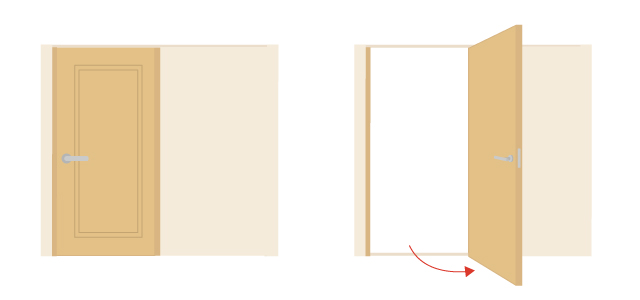

片開き戸

片開き戸は、1枚の扉を前後に開閉して使用する一般的なタイプの開き戸です。住宅の室内ドアや玄関ドアとして広く採用されており、シンプルな構造と使いやすさが特徴です。右開き、左開きのいずれかを選べるため、設置場所の動線や使う方の利き手に合わせて選ぶと便利でしょう。ドア1枚分の設置スペースがあればよく、開口が狭い場所に適しており、小規模な空間でも導入できます。ただし、開閉においては扉の可動域に注意しましょう。

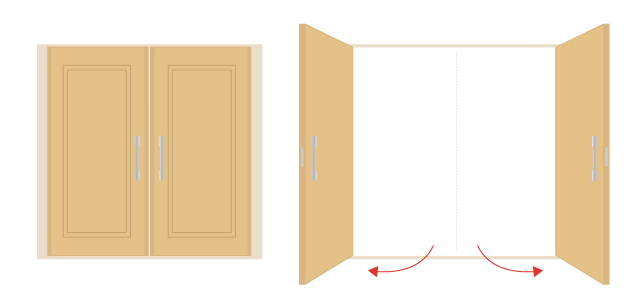

両開き戸

両開き戸は、中央から左右に2枚に開くタイプであり、開口部を広く確保できるのが特徴です。玄関や施設の出入り口など、大きな荷物の出し入れや人の出入りが多い場所に適しています。左右どちらの扉も開けられるため、通行しやすく、見た目にも重厚感や高級感を与えます。一方で、扉2枚分の開閉スペースが必要なため、一般住宅では設置にやや制約が出る場合もあります。用途や空間に応じて選びましょう。

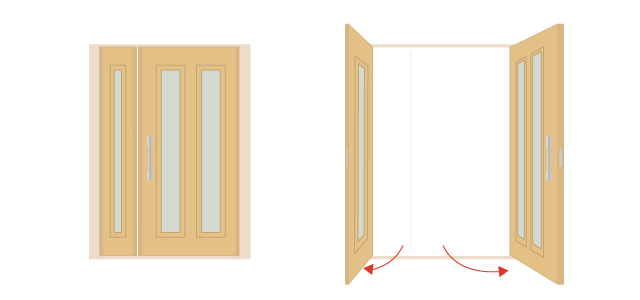

親子戸

親子戸は、通常使う「親ドア」と、必要に応じて開閉する小さめの「子ドア」がセットになった開き戸の一種です。普段は片開き戸として親ドアのみを使い、大きな荷物の搬入時などに子ドアも開けることで、間口を広げられます。玄関ドアによく採用されており、片開きの気密性と、両開きの利便性を兼ね備えています。左右非対称なデザイン性も魅力のひとつですが、設置前には、使用頻度やコストの考慮も大切です。

引き戸と開き戸のメリット・デメリットは?

引き戸と開き戸には、それぞれ異なる特徴があり、設置場所や用途に応じた使い分けが必要です。ここでは、引き戸と開き戸のメリットとデメリットを比較し、どのような場面に適しているのかを具体的に解説します。

引き戸のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

・前後のスペースが狭くても設置できる

・室内のスペースを有効活用できる

・換気しやすい

|

・開き戸に比べて気密性が低い

・開き戸に比べて防音性が低い

・戸の横の壁にスペースが必要

|

引き戸は前後の開閉スペースが不要なため、限られた空間でも設置が可能です。壁に沿ってスライドさせる構造であり、デッドスペースが生まれにくく、室内空間の有効活用につながります。また、扉を開けておけば通気性がよく、室内の換気がしやすいのもメリットです。さらに、体の前後移動が不要なので、車いす利用者や高齢者にも扱いやすく、バリアフリーにも適しています。

一方で、開き戸に比べて気密性や防音性に劣ります。扉が壁と完全に密着しない構造のため、音漏れや空調効率に影響を与えるでしょう。また、戸を引き込む壁側には十分なスペースが必要となり、その部分には家具を置くなどの活用ができません。設置場所の間取りや用途に応じた検討が不可欠です。

開き戸のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

・気密性が高い

・防音性が高い

・ペットドアを設置できる

・洋室の雰囲気にマッチする

|

・開閉時に人にぶつかる危険性がある

・戸の前後にスペースが必要

|

開き戸は一般的に使われるドア形式であり、高い気密性と防音性が大きな特徴です。扉の四辺をしっかりと枠で囲む構造により、外気や音の出入りを抑えられ、冷暖房の効率向上やプライバシー保護に優れています。洋室の雰囲気にもあわせやすく、ベッドや家具の配置に対してペットドアなどの設置も可能です。また、デザインの選択肢も豊富で、取手やレバーハンドルなど金具によるカスタマイズも楽しめます。

一方で、扉の前後に開閉スペースが必要なため、廊下や狭い部屋では使いづらいでしょう。さらに、戸を開けた際に人とぶつかる危険性があるので、安全面にも考慮が必要です。開き戸の前方には、家具やスイッチなどの設置がむずかしく、レイアウトに制約が出る場合もあります。設置場所や使用目的に合わせた計画が大切です。

【実例4選】引き戸と開き戸のデザインをご紹介!

引き戸と開き戸は、用途や空間の印象によって選び方が変わります。ここでは、実際に採用された4つの事例をもとに、それぞれの特徴や魅力について紹介します。開放感を演出する大型引き戸や、防音性に優れた引き戸など、ぜひ参考にしてください。

開放感のあるリビングにぴったりな大きな引き戸

大きな引き戸が空間をゆるやかにつなげていて、開ければ大きな開放感が得られます。吹き抜けのリビングとも相性がよく、光も風もよく通ります。閉めれば仕切りとしても使えるので、来客時や集中したいときにも便利です。デザインもすっきりしていて、空間全体をセンスよく引き立ててくれています。

利便性の高い上吊り戸

上吊り戸は、見た目もすっきりしていてスタイリッシュです。床にレールがないので、ホコリがたまりにくく掃除がしやすいのが大きなメリットといえるでしょう。さらに、階段室を仕切ることで、冷暖房の効率アップも期待できます。ドアの色と高さが壁と一体化しているので、閉じているときは空間が引き締まり、階段の存在感がほどよく抑えられているのがポイント。デザイン性と機能性を両立した、利便性の高い引き戸です。

デザイン性のある開き戸

この寝室の開き戸は、シンプルながらも美しいデザインが印象的です。白い壁と一体感のある色味で、空間にスッと溶け込んでいます。さらに、ドア枠に丸みをもたせているので、見た目がやわらかくなるだけでなく、指挟みのリスクも軽減されていて安心です。開き戸だからこそドアの存在感をデザインで演出できており、寝室全体の落ち着いた雰囲気にもよく合っています。ちょっとしたこだわりが、心地よさにつながる一例です。

楽器も安心して弾ける防音性の高い開き戸

グランドピアノが映える音楽室は、防音性の高い開き戸がしっかりと音漏れを抑えてくれるので、思いきり演奏を楽しめます。壁一面の収納やシンプルな内装も防音性を邪魔せず、すっきりと上質な印象になっています。また、24時間換気がついているため、窓を閉め切っていても空気がこもらず快適です。防音と快適性のバランスがしっかりとれていて、まさに“音を楽しむ”空間になっています。

引き戸と開き戸についてよくある質問

引き戸と開き戸には、それぞれ異なる特徴やメリットやデメリットがあります。そのため、設置前に気になることも多いでしょう。ここでは、費用の違いや交換の可否、メンテナンス方法、防犯面の不安など、よくある質問をまとめました。

引き戸と開き戸はどのくらい費用が違う?

引き戸は機能性が高く、空間を有効活用できることが人気ですが、費用面ではやや高めです。一般的に、開き戸の1.5~2倍ほどかかるといわれています。標準的な開き戸が約5万円なら、引き戸は7.5~10万円前後が目安です。材質やデザイン、サイズによって大きく変わるため、見積もりの比較は欠かせません。希望する機能やデザインを整理してから相談すると、予算とのバランスがとりやすくなるでしょう。

既存の引き戸と開き戸をそれぞれに交換することはできる?

既存の引き戸や開き戸の交換は可能ですが、費用や工事内容に違いがあります。開き戸から引き戸に交換する場合、片引き戸で約10~25万円、引き違い戸や引き分け戸では25~40万円ほどかかります。特に、壁を壊して戸を引き込むスペースを確保する必要があると、さらに費用が上がるので注意してください。一方、引き戸から開き戸への交換は13~60万円ほどです。開き戸の方が小さくなることが多く、壁を補修するケースもあり費用の幅があります。

引き戸と開き戸のメンテナンス方法は?

引き戸と開き戸では、メンテナンスの方法や手間に違いがあります。引き戸はレールや戸車が重要な役割を果たすため、レールのゴミ除去や戸車への潤滑油の塗布、ネジの締め直しなど定期的なケアが必要です。とくに、レールにホコリが溜まると開閉がスムーズにいかなくなるので、半年に1度の掃除を習慣にすると安心です。一方、開き戸は構造がシンプルで、蝶番への給油や取手のゆるみの確認程度で済みます。そのため、手軽なメンテナンスで維持することが可能です。

引き戸は防犯面で心配がある?

引き戸は便利で見た目もスマートですが、玄関に設置する場合、防犯性には注意が必要です。構造上、戸と戸の間にできるわずかな隙間や、ガラス部分が侵入のきっかけになるケースもあります。ただし、ディンプルキーやスマートキー、多点ロック、防犯ガラスなどを組み合わせることで、安心度は高められるでしょう。とくに、外から見えにくいサムターンや格子のあるデザインは、空き巣対策に効果的です。

まとめ

引き戸と開き戸には、それぞれに特徴や適した設置場所があります。空間を有効活用したいなら引き戸を、気密性や遮音性を重視するなら開き戸がおすすめです。選ぶ際は家族構成や生活動線、デザインの好み、予算を含めて総合的な判断がポイント。さらに事例を参考にすると、具体的なイメージが膨らみます。後悔しないドア選びのために、本記事をヒントにしてじっくり検討してみてください。

注文住宅を建てる