位置指定道路とは?公道・私道との違いと調べ方、よくあるトラブルや疑問を解説

しかし、位置指定道路は公道とは異なり、通行権の制約や維持管理の負担など、注意が必要です。こうした制限や負担を理解しないまま土地・建物を購入すると、のちのちトラブルに発展する恐れがあります。

本記事では、位置指定道路の基本的な内容を紹介し、発生しやすいトラブルや売買時の注意点を解説します。道路の理解を深めて、不動産を購入する際の参考にしてください。

記事の目次

位置指定道路とは

はじめに、位置指定道路とは何か、県道や市道など公道との違いや、どういったケースで設置されるかを説明します。

位置指定道路は私道の一種

位置指定道路は、私道の一種です。

私道とは、国や都道府県、市区町村が所有する「公道」以外の、私人が所有する道路のこと。

私道にもいくつか種類があり、位置指定道路は、特定行政庁(都道府県知事や市区町村)から「道路として利用できる」と指定された道路を指します。

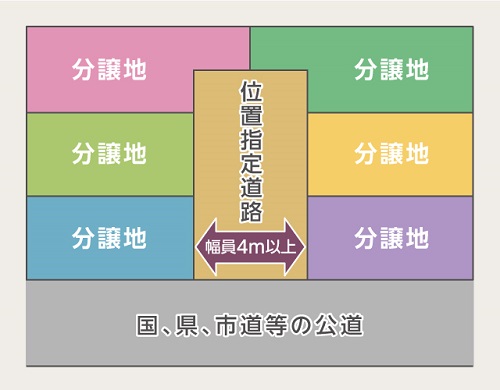

新しく開発された宅地では、土地を分割して販売する際に、敷地内に道路を新設しなければ、建築基準法上の接道義務を満たせない区画が生じることがあります。

接道義務を満たさない区画では建物を建てられないため、土地の一部を道路として位置指定を受けることで建築基準法上の道路と認められ、建物の建築が可能となります。

また、位置指定道路は、建築基準法に基づいて認定されるため、道路幅が4m以上あること、将来にわたって道路として維持管理されることなど、一定の条件を満たすことが必要です(建築基準法第42条1項5号)。

私道と公道の違い

道路には公道と私道があります。

- 公道:国や自治体が管理する道路(国道・県道・市道など)

- 私道:個人や法人が所有・管理する道路

| 公道 | 私道 | |

|---|---|---|

| 所有者 | 国・自治体 | 個人・法人など |

| 管理者 | 国・自治体 | 所有者 |

| 通行 | 一般の通行可 | 原則として、所有者の 許可が必要 |

私道は、複数人で所有(共有)しているケース多く、通行には原則として所有者の許可が必要となりますが、位置指定道路は、一般的に通行が許可されています。

位置指定道路の必要性

位置指定道路は、建築基準法の接道義務を満たし、建物の新築や再建築を可能にするために必要となります。

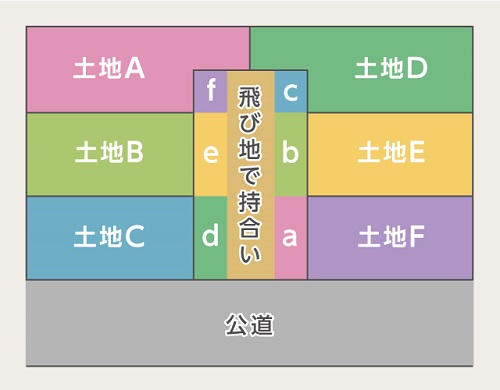

例えば、広い土地を6区画に分けて販売する場合、そのまま土地を分割するだけでは、公道から奥まった区画は道路に接しておらず、建築基準法の接道義務を満たせません。

そこで、中央部分に4m幅の道路を作り位置指定を受けると、すべての区画が建築可能な土地になります。

このほかにも、位置指定道路は、既存の私道を建築基準法上の道路として認めてもらうために活用されるケースもあります。

なお、位置指定道路として認定されても公道になるわけではないため、所有者が維持管理をおこなう必要があります。

接道義務については、下記の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

位置指定道路の調べ方

位置指定道路かどうかを調べるには2つの方法があります。

- 土地を管轄する市区町村の建築課で道路位置指定図を閲覧する

- 不動産仲介会社に確認する

位置指定道路かを調べるもっとも確実な方法は、土地を管轄する市区町村の建築課での道路位置指定図の閲覧です。

申請することで、道路の種類、指定、位置、幅員などが記載された指定道路調書証明書の取得も可能。道路位置指定図の写しを指定道路調書証明書として交付している自治体もあります。

また、不動産仲介会社は、売買にあたり、前面道路の調査をおこなっているため、売主や不動産会社に確認すると、位置指定道路かどうか、購入後の通行権や維持管理の負担などを把握できるでしょう。

位置指定道路の所有者と所有のパターン

位置指定道路の所有者として、主に次の3つが考えられます。

- 開発会社や分譲事業者などの地主が所有

- 土地購入者が共同名義で所有

- 土地購入者が分筆された私道をそれぞれで所有

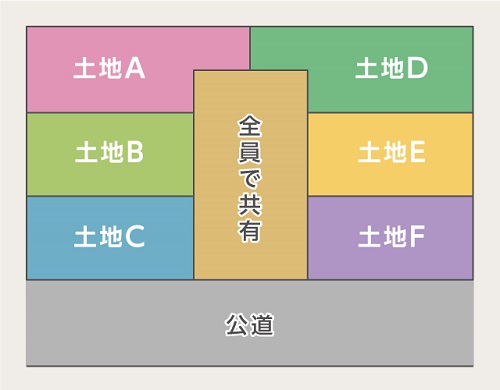

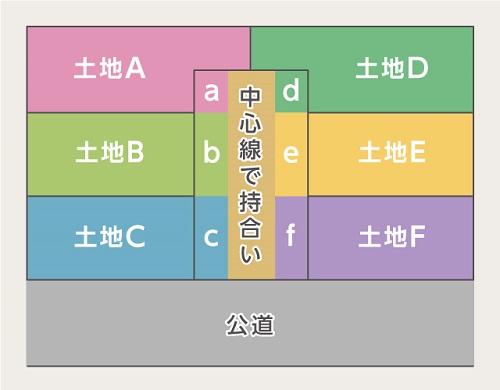

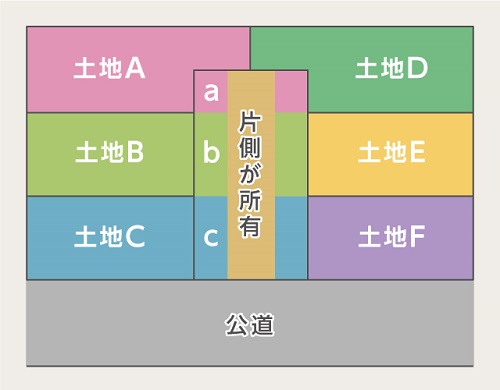

また、位置指定道路の所有形態には、分筆の仕方などで、さまざまなパターンがあります。

私道全体を共有名義とし、持分に応じて維持管理の負担などが発生するパターンです。

私道全体を中心線で分筆し、土地の前の私道部分をそれぞれが保有するパターンです。

私道を分筆するものの、土地所有者の一部が私道の所有者となるパターンです。

所有する土地と飛び地になるように私道を分筆し、それぞれが所有するパターンです。

これは、お互いが通行許可を与えなければならない状態にすることで、通行や掘削の権利関係を調整しやすくするために用いられる手法です。

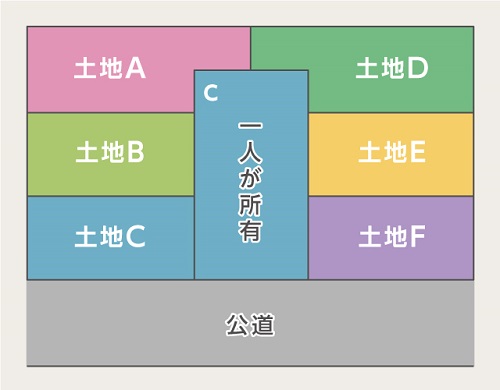

土地所有者の一人(この場合はCさん)が私道を所有するケースです。もともと、分譲地全体を所有していた地主さんが、自分が住む土地以外を売却した場合などに見られるパターンです。

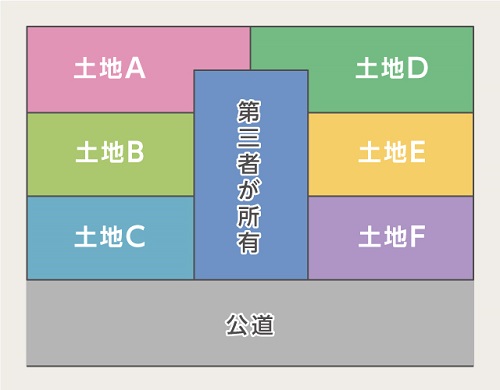

道路に接道する土地所有者以外の第三者が所有するケースです。ほかの場所に住む地主やもとの広い土地を分譲した不動産会社が所有する場合などに見られます。

1のパターンが一般的ですが、位置指定道路と一言でいっても、所有者や所有形態にはさまざまなケースがあります。

「誰がどのように所有する道路か」「どのような制限があるのか」をしっかりと確認したうえで、購入判断することが大切です。

位置指定道路で起こりえるトラブル

位置指定道路に接する土地を購入する際、公道とは異なる特有のトラブルが発生する可能性があります。ここでは4つ解説します。

通行権に関するトラブル

通常、位置指定道路は、一般の通行を認める場合が多く、私道の所有者であっても他人の通行を制限できませんが、所有者が他人の通行を制限するトラブルが発生し、裁判がおこなわれた事例も。以下でご紹介します。

徒歩や自動車の通行に利用されていた土地の所有者が変わったことをきっかけに、新たな私道所有者が、道路上に簡易ゲートを設置し、車輛での通行を制限した。

ほかに公道に通じる道路が存在せず、「日常生活上不可欠の利益を有する」として、障害物による通行の制限を認めなかった。

このようなトラブルを防ぐためにも、位置指定道路に接する土地建物を購入する場合は、通行権を明文化しているものがあるか、過去にトラブルがないかなどを確認しましょう。

掘削・工事に関するトラブル

位置指定道路の下には水道管やガス管などのインフラが埋設されていることが多く、掘削工事をおこなう際にトラブルが発生してしまう可能性があります。

例えば、次のようなケースです。

- 新築時や建て替え時に、給排水管の引き込み工事をおこなおうとしたところ、道路所有者の許可が得られなかった。

- 所有者が掘削許可を出す条件として、金銭の支払いを求めてきた。

このようなトラブルにならないために、事前にインフラの敷設状況や所有者の同意の有無を確認し、承諾書や合意書を取り交わしておくことが重要です。

管理費に関するトラブル

私道の場合、維持管理は、所有者がおこなわなければならず、管理費の分担や負担をめぐりトラブルとなることがあります。

例えば、長年の通行や地震の影響で道路にひび割れが生じたものの、共有者の一部が自分の通行には支障がないとして修繕費用の支払いを拒むような場合です。

また、管理規約など維持管理上の取り決めがされておらず、協議が難航し、工事ができないまま放置される状況も考えられます。

維持管理の規約や費用負担の割合など、事前に確認しておきましょう。

道路廃止に関するトラブル

所有者の一部が位置指定道路を廃止したいと考えても、容易に廃止できるわけではありません。

位置指定道路を廃止するためには、ほかの共有者全員の許可だけでなく、自治体への申請が必要です。

しかし、位置指定道路を廃止することで、接道義務を満たせなくなる土地が生じる可能性があるほか、位置指定道路を廃止したい所有者と必要とする所有者の間で意見の相違が生まれるなどさまざまなトラブルが考えられます。

位置指定道路の廃止は慎重に検討しましょう。

位置指定道路にある土地・建物を売買する際の注意点

位置指定道路に接する土地や建物を売買する際には、公道とは異なる点に留意する必要があります。ここでは、売買時に確認すべきポイントを解説します。

過去のトラブルを確認する

位置指定道路は、個人や複数の所有者で管理する必要があるため、公道と比べると、個人間のトラブルが発生しやすい傾向にあります。

そのため、土地・建物の売買にあたり、位置指定道路をめぐるトラブルを調査・確認することが重要です。

通行権や掘削の許可、道路の補修費用の負担をめぐって、過去にトラブルがないかを売主や不動産会社に確認しましょう。

また、可能であれば近隣住民への聞き取りもしておくと安心です。

通行権・使用権を確認する

位置指定道路は、ほかの人の通行が認められることが一般的ですが、土地所有者以外の通行が当然に認められるわけではありません。

そのため、どのような通行権の取り決めがされているか、公道に通じるまでの道路を無償で通行できる承諾書があるかなどの確認が重要です。

特に、位置指定道路を分筆し、一人ひとりが単独所有している場合は、それぞれが所有する私道の権利を主張しやすいため注意が必要です。

なお、場合によっては、「通行地役権」が設定されている可能性もあります。通行地役権は、自分の土地の便益のために他人の土地を通行できる権利です。

通行地役権が設定された土地(登記が必要)を購入した場合、他人の土地を通行できる権利を主張できます。

位置指定道路をセットで売却する

土地・建物を売却する際は、位置指定道路とセットで売却するようにしましょう。

売却する土地と離れた飛び地に、位置指定道路を所有するケースもあるため、見落としがないよう必ずセットで売却することが大切です。

特に、親や兄弟から相続した土地・建物を売却するケースでは、その土地に位置指定道路の負担が付いていることに気付きにくいため、注意が必要です。

誰が道路・水道管のメンテナンスをするのか確認する

国や自治体が管理する公道と異なり、私道の維持管理は、所有者がおこなうことが原則です。

そのため、道路の管理方法の管理規約があるのか、また、共有持分に応じた負担割合が明確であるかなど確認しておくことが重要です。

道路だけでなく私設の水道管やガス管が埋設されている場合、メンテナンスの責任範囲や費用負担も把握しておきましょう。

位置指定道路でよくある疑問

最後に、位置指定道路に関するよくある質問を紹介します。

誰が位置指定道路の固定資産税を払う?

位置指定道路の固定資産税は、所有者が支払います。道路が共同名義の場合は、その持分に応じて固定資産税の負担が必要です。

ただし、私道でも一定の条件を満たすことで非課税となる場合があります。例えば東京都23区内の土地で、次の条件を満たす私道は非課税となります。

- (1)不特定多数の人の利用に供されている

- (2)客観的に道路として認定できる形態である

- (3)次のいずれかに該当する

① 通り抜けの私道で、道路全体を通して幅員が1.8m以上である②「行き止まり私道」「コの字型私道」で2つ以上の家屋の通行専用になっており、道路幅員が4メートル以上ある ※従前からある道路は1.8m以上である

参照:東京都主税局「道路に対する非課税のご案内」

誰が位置指定道路の管理・修繕をする?

位置指定道路の管理は、原則として、所有者がおこないます。共有の場合、共有持分に応じて管理・修繕費用の負担が発生します。

なお、自治体によっては、私道の補修費用の一部助成、あるいは所有者に代わって補修工事を実施してくれることもあるため、確認してみましょう。

位置指定道路に接している土地に家は建てられる?

位置指定道路は、建築基準法上の道路に該当するため、接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接する)を満たしていれば、家を建てることは可能です。

家を建てられるかどうかは、自治体の建築指導課で確認しておきましょう。

位置指定道路を公道に変更できる?

位置指定道路から公道への変更は可能ですが、複雑な条件があります。

位置指定道路を公道に変更場合、位置指定道路を廃止する必要がありますが、私道の廃止には正当な理由に加え、特定行政庁や共有者の許可が必要です。

また、私道を廃止することで建築基準法上の接道義務を満たせなくなる土地が生じる場合、廃止は禁止・制限されます。

私道を位置指定道路にすることはできる?

私道を位置指定道路にするには、特定行政庁に申請し、許可を受ける必要があります。

許可を受けるには、原則として幅員が4m以上であること、隅切りを設けること、排水設備が設置されているなどの条件を満たさなければなりません。

さらに、市道の共同名義人がいる場合、申請にはほかの所有者全員の承諾が必要なため、事前に合意を得る必要があります。

まとめ

今回の記事では、位置指定道路とは何かを解説しました。

位置指定道路は私道でありながら、一定の条件を満たすことで建築基準法上の道路として認められる道路のこと。

新規分譲地では、各区画の接道義務を満たすために設置されることも多い一方、通行権の制限や維持管理の負担など、注意しなければならない点もあります。

そのため、位置指定道路に面する土地、建物の売買をおこなう際は、どのような制限があり、将来どのような負担やリスクが生じる可能性があるかをしっかりと確認することが重要です。

土地・建物の購入時だけでなく、将来売却する際の注意点も含めて参考にしてください。

物件を探す

注文住宅を建てる