高度地区とは?種類や調べ方、メリット・デメリット、土地購入の注意点を解説

高度地区とは、建物の高さの制限を定めた地区をいいます。その制限の内容は、自治体によって異なります。

今回は、高度地区の定義や種類、メリット・デメリットを詳しく解説します。調べ方や土地購入の際の注意点も紹介するので、高度地区への理解を深めて理想の土地を見つけましょう。

記事の目次

高度地区とは

高度地区とは、建物の高さの最高限度または最低限度を定めた地区のことです。市街地の環境維持や土地利用の促進を図る目的で、都市計画法第9条18項に基づいて各自治体により設定されています。

高度地区内では、建築物の高さは都市計画で定められた内容に適合しなければなりません。これは、建築基準法第58条で定められています。

出典:e-Gov 法令検索│都市計画法(昭和四十三年法律第百号)

出典:e-Gov 法令検索│建築基準法

高度地区のメリット・デメリット

高度地区には、メリットとデメリットがあります。それぞれ見ていきましょう。

高度地区のメリット

高度地区のおもなメリットは、以下の3つです。

- 周辺に高い建物が建設されないため、良好な景観が保たれる(最高限度高度地区)

- 日照・通風・採光を確保しやすい住環境が維持される(最高限度高度地区)

- 隣家との距離が確保されることで、防犯・防火上の安全性が高まる(最低限度高度地区)

建物の高さが統一されることで、美しい街並みが形成されます。住みよい環境も保たれ、土地利用の最適化にもつながるでしょう。さらに、建物の規模感も統一されるため、計画的な街づくりが可能になることもメリットです。

高度地区のデメリット

高度地区(最高限度高度地区)には、以下のような3つのデメリットも存在します。

- 建物の高さ制限により、間取りや外観デザインが制限される

- 3階建て住宅の建築が困難になる場合がある

- 屋根の形状の自由度が狭まる可能性がある

高度地区の制限は住宅だけでなく、土地活用にも影響があります。例えば、高さ制限により十分な床面積を確保できず、不動産の収益性が低下する可能性も。検討している土地が高度地区である場合は、メリットだけでなくデメリットも考慮しましょう。

高度地区の種類

高度地区は、第一種高度地区から第三種高度地区まで規制の内容に応じて区分されています。高度地区の種類や制限内容は自治体によって異なるため、土地を購入する前に確認しましょう。なかには、6つ以上の区分を設ける自治体もあります。高度地区の種類についてそれぞれ解説します。

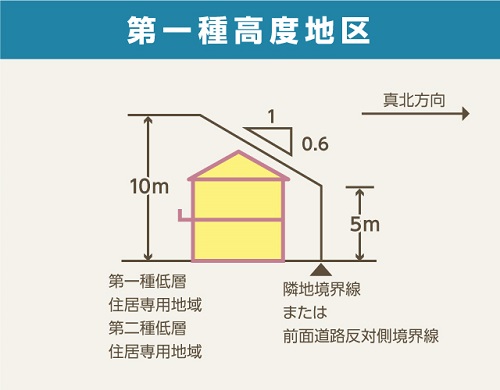

第一種高度地区

第一種高度地区は、住宅地でもっとも厳しい高さ制限が適用される地区です。低層住宅地の住環境を維持することを目的としています。例として、神奈川県川崎市の制限内容を見てみましょう。

- 建築物の高さの最高限度:10m

- 北側斜線制限:北側の隣地境界線から高さ5mの位置を起点として1:0.6の勾配

第一種高度地区で家を建てる場合は、自由度が大幅に制限される可能性があるため注意しましょう。特に、3階建て住宅は建築が困難な可能性が高くなります。

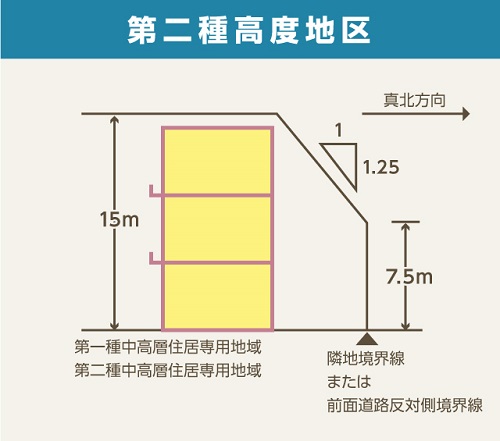

第二種高度地区

第二種高度地区は、第一種高度地区よりも緩和された高さ制限が適用される地区です。中低層住宅地での適用が一般的で、それほど制限を懸念する必要はありません。以下は、神奈川県川崎市の制限内容の例です。

- 建築物の高さの最高限度:15m

- 北側斜線制限:隣地境界線から高さ5mの位置を起点として1:1.25の勾配

2階建て住宅であれば、設計の自由度が高い建築が可能です。3階建て住宅も、条件によっては建築できるでしょう。

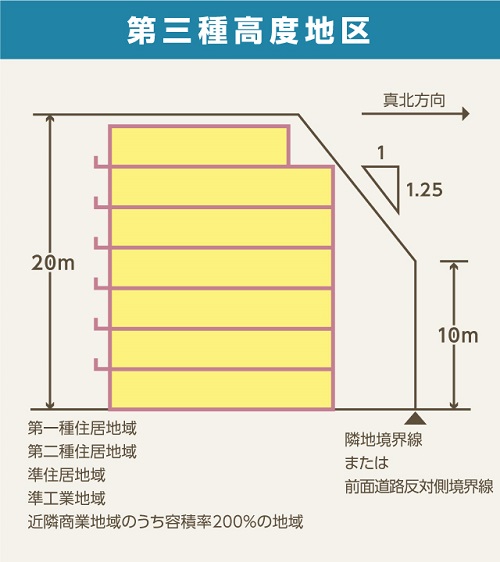

第三種高度地区

第三種高度地区は、今回紹介する3つの種類のなかでもっとも規制が緩い地区です。中高層の建物も建築可能な制限内容で、特に住宅では制約が少なくなります。神奈川県川崎市の場合、制限内容は以下のとおりです。

- 建築物の高さの最高限度:20m

- 北側斜線制限:隣地境界線から高さ10mの位置を起点として1:1.25の勾配

第三種高度地区では3階建て住宅の建築でも制限が少なくなり、自由度が高まります。また、中層マンションの建築も可能なケースが多くなります。

高度地区の高さ制限

高度地区には、さまざまな高さ制限があります。それぞれ見ていきましょう。

道路斜線制限

「道路斜線制限」は、道路の採光・通風を確保し、圧迫感を軽減するための制限です。この制限では、前面道路の境界線から一定の勾配で引かれる斜線内に建物を収めなければなりません。

住宅を建てられる場所には、基本的に道路斜線制限があります。狭い道路に面した土地では、特に注意しなければなりません。

前面道路の反対側に公園などがある場合は緩和措置が適用される場合もあるので、土地を購入する前に確認しておきましょう。

隣地斜線制限

「隣地斜線制限」は、隣地の採光・通風を確保するために設けられた制限です。隣地境界線から一定の高さ以上の部分に適用されます。

敷地境界線からの距離によって建築可能な高さが決まります。特に3階建て以上の建物では影響が大きくなりやすいので、土地を購入する際はどの程度の制限になるのか事前に確認しておきましょう。

北側斜線制限

「北側斜線制限」は、北側にある隣地の日照を確保するための制限です。太陽は南側から照りつけるため、北側にある隣地への影響を防ぎます。この制限は、高度地区制限のなかでも建築計画に大きく影響します。

高度地区の北側斜線制限の例を表にまとめました。なお、自治体によって細かい数値は異なります。

| 高度地区の種類 | 北側斜線制限の内容 |

|---|---|

| 第1種高度地区 | 北側境界線の5m上方から1:0.6の勾配 |

| 第2種高度地区 | 北側境界線の7.5m上方から1:1.25の勾配 |

| 第3種高度地区 | 北側境界線の10m上方から1:1.25の勾配 |

北側斜線制限は、北側に配置する部屋の天井高や2階以上の間取りに大きく影響します。敷地の南北方向の距離が短い場合は調整が効きにくいため、特に注意しなければなりません。

日影規制

「日影規制」は、中高層の建物による日影を制限する規制です。冬至の日(12月22日ごろ)の午前8時から午後4時までの日影時間の制限があり、高さが一定以上の建物に適用されます。

地域によるものの、高さが10mを超える建物や3階建ての建物などが対象となります。そのため、一般的な2階建て住宅では、適用されないケースがほとんどです。3階建て以上の住宅を検討している場合は、該当地域の日影規制を確認しておきましょう。

高度地区の高さ制限の事例

高度地区には具体的にどのような高さ制限があるのでしょうか。「絶対高さ制限」と「最低限度高度地区(最低高さ制限)」で、それぞれの事例を見ていきましょう。

「絶対高さ制限」の事例

絶対高さ制限は、建築物の高さを地盤面から一定の数値以下に制限するルールです。神奈川県横浜市では7種類の高度地区に分けられ、それぞれ以下のような制限が設けられています。

| 高度地区の種類 | 絶対高さ制限 | 北側斜線制限 |

|---|---|---|

| 第一種高度地区 | 10m | 5m + 勾配1:0.6 |

| 第二種高度地区 | 12m | 5m + 勾配1:0.6 |

| 第三種高度地区 | 15m | 7m + 勾配1:0.6 |

| 第四種高度地区 | 20m | 7.5m + 勾配1:0.6 |

| 第五種高度地区 | 20m | 10m + 勾配1:0.6 |

| 第六種高度地区 | 20m | なし |

| 第七種高度地区 | 31m | なし |

高度地区の高さ制限は自治体によって大きく異なります。いくつかの自治体で3階建て以上の新築を検討している場合は、建築予定地の自治体の高度地区の高さ制限を確認しておきましょう。

「最低限度高度地区(最低高さ制限)」の事例

絶対高さ制限がある一方で、最低高さ制限も存在します。ここでは、神奈川県横浜市の最低限度高度地区を見てみましょう。

| 最低限高度地区の種類 | 最低高さ制限 |

|---|---|

| 最低限第一種高度地区 | 14m以上 |

| 最低限第二種高度地区 | 12m以上 |

| 最低限第三種高度地区 | 7m以上 |

最低限度高度地区に指定されている区域では、制限された高さより低い建物を建てられません。最低限度高度地区は幹線道路沿いに多く、この場合は騒音の遮断を目的としています。最低限度高度地区も自治体によって制限が異なるため、土地選びの際に確認しておきましょう。

高度地区と高度利用地区の違い

高度地区は、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区で、市街地の環境維持が目的です。一方で、高度利用地区は、容積率や建ぺい率、建築面積によって建てられる建物の高さを定める地区で、土地の高度利用による都市機能の発展が目的です。

高度地区は高さを制限する地区で、高度利用地区は都市機能の発展を図る地区と大きく違います。

高度地区の調べ方

高度地区の規制内容や指定範囲は、各自治体のホームページで調べましょう。

自治体のホームページにある「都市計画情報」や「都市計画マップ」を閲覧することで、高度地区の分布を確認できます。インターネットでの検索が難しい場合は、役所にある都市計画課などの窓口に問い合わせてみてください。

高度地区内にある土地を購入する際の注意点

土地を購入する際は高さ制限を把握し、希望する住宅が建てられるかを確認しておかなければなりません。ここからは、高度地区内にある土地を購入する際の注意点を解説します。

都市計画マップ・都市計画情報を確認する

土地を購入する際は、前述のとおり各自治体のホームページで「都市計画マップ」や「都市計画情報」を閲覧し、高度地区の分布を調べておきましょう。高さ制限の計算方法なども紹介されているため、具体的な制限内容を把握できます。

同じ敷地内に種類の違う高度地区が混在する場合は、厳しいほうの制限が適用されるので注意してください。また、第一種高度地区の場合は建築条件が厳しく3階建て以上の建築が難しくなります。理想の家を建てられるよう、土地を購入する前に制限内容をチェックしておきましょう。

自治体の都市計画課に問い合わせる

高度地区はインターネットでも調べられるものの、誤った情報や古い情報を取り入れてしまう可能性があります。自治体の都市計画課に問い合わせることで、より詳しく確実な情報を得られます。インターネットでは把握しにくい土地の境界線の位置も確認できるので、直接問い合わせをおこなうと、細かな制限内容を把握できるでしょう。

土地・都市計画の専門家のアドバイスを受ける

土地・都市計画の専門家のアドバイスを受けることで、建築上の工夫が必要なのかを判断できます。建築会社や不動産会社に、専門家への相談ができるか確認しておきましょう。

特に狭小地で高さ制限のある場所に家を建てる際は、設計の工夫が必須です。そのため、土地・都市計画の専門家からアドバイスを受けられる建築会社などに依頼することをおすすめします。

まとめ

高度地区の概要や種類、調べ方、メリット・デメリットを解説してきましたが、ここでは記事の内容をまとめていきます。

高度地区とは?

高度地区とは、建物の高さの最高限度または最低限度が定められた地区のことです。自治体によって制限内容が大きく異なります。3階建て以上の住宅を建てるのが難しいケースも多いため、事前に確認しておきましょう。

高度地区と高度利用地区の違いは?

高度地区は高さを制限する地区で、高度利用地区は都市機能の発展を図る地区と大きく違います。住宅地に該当するのは、おもに高度地区です。

高度地区の調べ方は?

高度地区の制限内容は、各自治体のホームページに記載されています。「自治体名 高度地区」などで検索して、調べましょう。自治体の都市計画課に直接問い合わせることでも、調べられます。

高度地区にはさまざまな種類や制限があるため、すべてを理解するのは難しいでしょう。ただし、ポイントを押さえて理解することで、理想の住まいを建てるための土地探しをスムーズに進められるようになります。この記事を参考にして高度地区の制限を把握し、理想の住宅を建てられる土地を見つけましょう。

物件を探す

注文住宅を建てる