注文住宅でおすすめの間取りは?失敗しないために重視すべきポイントやアイデアを紹介

この記事では、注文住宅でおすすめの間取りを中心に、これから理想の注文住宅を創っていくために重視すべきポイントを解説します。

記事の目次

注文住宅を建てる前に土地選びで重視すべきこと

注文住宅を建てたいと思ったとき、つい部屋数や居室の配置などを考えがちです。しかし、できあがった設計に合う土地をあとから探すとなると、土地の条件・予算や周辺環境合わない場合もあります。

注文住宅を建てる際は、最初に土地を探すのがおすすめです。

この章では土地の条件、周辺環境、予算のポイントから、注文住宅の間取りを決めるために重視すべきことを説明します。

土地の条件

土地を選ぶ際、確認すべき点は以下の8つです。

- ガスの種類は都市ガスか、プロパンガスか

- 下水道の種類は本下水か、浄化槽か

- 日当りは良好か

- 杭工事が必要な地盤か

- 災害時にどのような被害が予想されている地域か

- 用途地域や防火/準防火地域に該当するか、地域の建築条例はあるか

- 建築条件付き(施工会社指定あり)か条件なし(施工会社指定なし)か

- 建築条件付きの場合、設計は外部の建築設計事務所に依頼ができるか、施工会社内での設計になるのか、また外すことも可能か

購入したい土地が杭工事の必要な地盤かどうかは、不動産会社に問い合わせてみましょう。不動産会社がその土地のデータを取り扱っていない場合は、土地購入前に、依頼する予定の建築設計事務所や工務店に地盤調査してもらう必要があります。

また、用途地域、防火・準防火地域、地域の建築条例など、土地によっては建築物の高さが制限されたり、防火構造や敷地内に緑化が必要になったりするケースがあります。購入予定の土地に決まりはあるかなどを不動産会社や施工会社に確認してみましょう。

周辺環境

快適に生活できる環境が整っているかどうかも土地選びの重要なポイントです。

- 通勤・通学の利便性(最寄り駅・バス停までの距離など)

- スーパーやショッピングモールなどの商業施設、病院(クリニック)、銀行(ATM)、郵便局(ポスト)、公園(避難場所)などのライフライン

- 地域のゴミ出し場所・ルール

- 自治会の有無やイベントなどの頻度

- 近接する道の安全性

- 騒音・臭い

周辺環境を確認するには、購入を考えている土地に早朝(通勤の時間帯)と夜間(20時以降)の2回訪れるのがおすすめです。

朝は隣接する道路が安全に通れる場所かなどをチェックします。夜は近隣で騒音や臭いがしないかも確認しましょう。

また、購入予定の土地が属する地域の自治会の有無やイベントの頻度などの確認もおすすめ。自治会での近隣住民とのつながり方がライフスタイルにあっているかどうかも、快適に暮らすための大切なポイントです。

予算

土地と注文住宅を購入するにあたり、かかる費用は大まかに以下のような項目が挙げられます。

- 土地取得費

- 本体工事費(建設費)

- 別途工事費(外構・水道や電気引込工事など)

- 設計費

- 諸費用(登記・火災保険など)

もちろん、土地や家に求める広さや使用する建材によって予算も異なります。不動産会社や建設会社にも相談しながら予算を立てていきましょう。

注文住宅の間取りの大枠を決める4つのポイント

購入する土地が決まったら、いよいよ間取りを考えていきましょう。この章では間取りの大枠を決める際のポイントを4つご紹介します。

玄関の位置

敷地に隣接する道路の数や位置、駐車場の有無などによって玄関の位置・広さを検討します。勝手口や居室等からの避難経路とのバランスを考え、外部から見えない場所に玄関を設けるケースも。居室との距離や災害時の避難経路など家全体のバランスをみながら決めていきましょう。また、家族構成によってベビーカーや車いす置き場を確保する必要がある場合や、シューズインクローゼットの有無など、ライフスタイルによって確認すべきポイントも異なります。

水回りの位置

次は水回りの位置です。平屋か複層階かまた、ライフスタイルによっても水回りの位置も違います。例えば以下のように具体的な生活動線を想定して、水回りの配置を考えてみましょう。

- 各階にトイレを配置

- 洗濯物をバルコニーに干すために洗面脱衣室(洗濯機置き場)と浴室をバルコニーと同じ階に配置

- 浴室乾燥機を設置する1階に水回りを配置

階段の位置

3つ目が階段の位置です。注文住宅のニーズとして、大きく分けてプライバシー重視派と開放的なオープン派の2パターンがあります。

プライバシー重視派は廊下に各居室を接続させる傾向があります。階段も廊下に設置されているケースが多いです。

一方、開放的なオープン派は、部屋の間仕切りが少ない大空間にする傾向にあります。リビングを吹き抜けにしてリビング階段を設置することでさらに開放感のある家にできます。リビング階段は螺旋階段にしたり直線階段にしたりすることで、デザインも楽しめるでしょう。

階段は補助的に使い「ホームエレベーター」を導入

注文住宅ならではの選択肢にホームエレベーターの導入があります。

日当りのよい2階にリビングやキッチンを設置すると、採光や風通しなど生活面の使い勝手がよくなりますが、高齢の方がいる場合や、多くの荷物を持っての階段移動は困難な場合も多いでしょう。そのようなお悩みの解決策として、近年ではホームエレベーターを設置するケースも増えています。

注文住宅で後悔しない!間取り作成の要望の伝え方

注文住宅の間取りを決めるまでには打ち合せを重ねますが、そのたびに変更が発生することが一般的です。そこで大切なのが毎回の議事録。特に間取りの希望を伝えるためにベースとなるのが、要望書(ヒアリングシート)です。

ここでは、要望書(ヒアリングシート)の記載するコツをはじめ、注文住宅の間取り作成で、自分たちが叶えたい要望の伝え方を解説します。

要望書(ヒアリングシート)の項目はすべて記載する

要望書(ヒアリングシート)の項目はすべて記載することをおすすめします。

要望書の書式には決まりがありません。建築設計事務所や工務店の設計部門など、ヒアリングシートの入力項目が違うケースがありますが、基本的な項目は、以下の通りです。

- 家族構成

- 生活パターン

- 趣味

- 食事の時間帯

- 必要な部屋数(面積・使い方)

- 家に対する家族それぞれの希望(採光や駐車台数など)

- アレルギーの有無(動物・ハウスダストなど)

最近はアレルギー(ホコリ・犬猫・ダニなど)の有無の確認も、高気密高断熱化した住宅には必要になっています。

項目はすべて記載したうえで、次に挙げる叶えたい暮らしも書き出しましょう。

家族の叶えたい暮らしを聞いて優先順位をつける

家族の叶えたい暮らしを聞いて優先順位をつけます。

叶えたい暮らしと、要望に対して設計者による間取り作成案の一例は以下の通りです。

| 家族の叶えたい暮らし | 設計者による間取り作成案 |

|---|---|

| 採光で明るいリビングにしたい | 窓の位置・大きさ・近隣からの目線の配慮 |

| 家事動線を楽にしたい | キッチン・洗面脱衣室など水回りの配置 |

| リビング階段を設定したい | 1階から庭へ、2階の場合天窓の導入でより明るく |

| バルコニーを広く取りたい | ルーフバルコニーにするか屋上を設けるか |

| 収納スペースを広く取りたい | ウォークインクローゼットの設置 |

| 駐車場を設置したい | 将来的に転用できる配置・使い方も考慮 |

このような全体の要望をまとめながら優先順位をつけ、予算にプランを合わせていきます。

施工会社との打ち合わせの前に、家族それぞれの理想の暮らしを書き出すのもおすすめ。打ち合わせの際に施工会社の担当者に渡せば、理想の暮らしに近い間取りを提案してくれるでしょう。

写真・イラストを添えてイメージを伝える

自分の希望に近い間取りの写真やイラストを添えて、イメージを伝えるのも効果的です。室内で多く使われるのがリビング、キッチン、トイレのイメージ写真です。広さや色合い、キッチンの配置やトイレ内の設備など、理想に近い写真を用意するのもおすすめ。

設計者は写真やイラストを参考に、理想に近い間取りや設備を提案してくれるでしょう。

注文住宅の間取りのチェックポイント

住み始めてから後悔しないためにも、注文住宅の間取りの設計でチェックすべきポイントを解説します。

生活導線

生活動線には2つのチェックポイントがあります。

1つ目は移動動線です。炊事・洗濯・掃除などの家事で移動がしづらいと、作業時間がかかるだけでなくストレスのもとにもなります。そのため水回りは1か所にまとめると、移動距離が短くなり楽になります。

外出先から帰宅したときも、手洗い・うがいをする洗面所やトイレが玄関から遠い位置だったり、2階に上がる必要があったりすると不便に感じる場合も。家事動線や日々の生活をイメージして利用しやすい位置を考えてみましょう。

2つ目は時間帯動線です。家族が朝にトイレ・洗面を利用する際に渋滞をおこさない工夫も大切です。例えば洗面脱衣室の他に独立洗面所を設け、トイレも上下階に1か所ずつ設置するなどで解消されます。

夜間にトイレを利用することも考え、寝室とトイレを近い位置に配置するのもおすすめです。

風通し・採光

快適に過ごすために日当たりや風通しも重視したいポイント。しかし、風通しや日当たりをよくするために大きな窓を設置したものの近隣から家の中が丸見え・・・・・・のようなケースも。そうならないためにも窓の位置なども重要になります。風通しも日当たりもよくプライバシーも守れる方法も建設会社の担当者と相談しましょう。

また、居室は建築基準法上の採光率を満たす必要があります。ただし、通常の窓以外にもハイサイドライト(高窓)やトップライト(天窓)の導入ができるのは、注文住宅のメリットです。

ゾーニング(配置)

部屋の配置を自由に設定できるのが注文住宅の醍醐味です。土地が決まると方位や周辺環境、駐車場の配置などから住宅(建物)の配置がイメージできます。

優先順位の高い順から居室位置や動線を設定していきます。ゾーニング次第で家の使い勝手やデザインも大きく変わるため方向性を決めて設計士と相談し、数種類のゾーニング案を出してもらいましょう。実際の設計図を見ると住んだあとのイメージもしやすくなります。提案されたなかから比較をして打ち合わせを重ね、より理想的な配置を見つけてください。

二世帯住宅では、親世帯(高齢者)が子ども世帯より寝る時間が早いケースも珍しくありません。歩行音や水音など生活音が気にならないよう2階に親世帯、1階を子ども世帯が利用すれば就寝の妨げになりにくいでしょう。このケースはホームエレベーターを導入するのも解決策となります。

部屋数・収納スペース

さまざまな住宅関連サイトで部屋数の設定の考え方が挙げられてますが、リモートワークが普及した現在では、居室のとらえ方も変わってきています。

例えば子ども部屋を設置する際には、ベッド・机・洋服などの収納すべてを一部屋に入れ込むのが今までの考え方でした。

最近では、家族との共有スペース化が、全体の面積を抑えるためのポイントになっています。具体的には、親がリモートワークする場所と子どもが勉強する場所を1か所にして机を共有したり、衣服も家族で収納できるウォークインクローゼットを設けたりすることです。居室は寝室のみの使い方にすることで、窓の位置 を南面にこだわる必要もなくなります。

また、収納スペースはどのように考えるべきでしょうか。「ミニマリスト」や「断捨離」が流行っていますが、捨ててから必要になったり、思い入れのある品があるケースも多く見られます。普段使いしないものはトランクルーム(レンタルコンテナ)に保管し、猶予期間を設けてから処分するのも遅くはないでしょう。

部屋数や収納スペースはご家族の意向がもっとも現れる部分ですので、じっくりと時間をかけて検討しましょう。

外構

外構を設計する際のチェックポイントは、車の有無やの自転車の数、ガーデニングや家庭菜園などをする場合の庭・蛇口の必要性、防犯面での住居周りの塀の有無などです。

さらに家に入るまでの階段や勾配など、安全性が十分であるかも確認しましょう。また、「注文住宅の購入時は車を所有しておらず駐車場を設けなかったが、あとから車を購入して駐車する場所に困った。」といった不都合が起きないよう、現在の状況だけでなく将来のことも見据えた設計が大切です。

コンセントの数・位置

コンセントの数や位置を自由に決めることができるのも注文住宅の魅力のひとつ。

居室やリビング、キッチンなどどこに何を置くかを設計段階で考えることで、家電の配置に合ったコンセント計画ができるようになります。

ベッド頭上やバルコニー、建物の屋外などライフスタイルに合わせた配置を考えてみましょう。

ライフステージの変化

注文住宅を建てる際はライフステージの変化に合わせられる間取りにするのも大切。例えば、子供が産まれて子ども部屋が必要になったり、兄弟が増えて子ども部屋の数を増やす(仕切る)可能性もあります。さらに子どもが巣立ったあとに子ども部屋だった部屋の活用方法ども考えておきましょう。

歳を重ねた際に先出のホームエレベーターを後付けできるようする計画を立てたり、免許返納で車を手放したあとの駐車場の使い方など、ライフスタイルが変わっても空間を有効活用できるようにするのがポイントです。

注文住宅でおすすめの間取りアイデア例

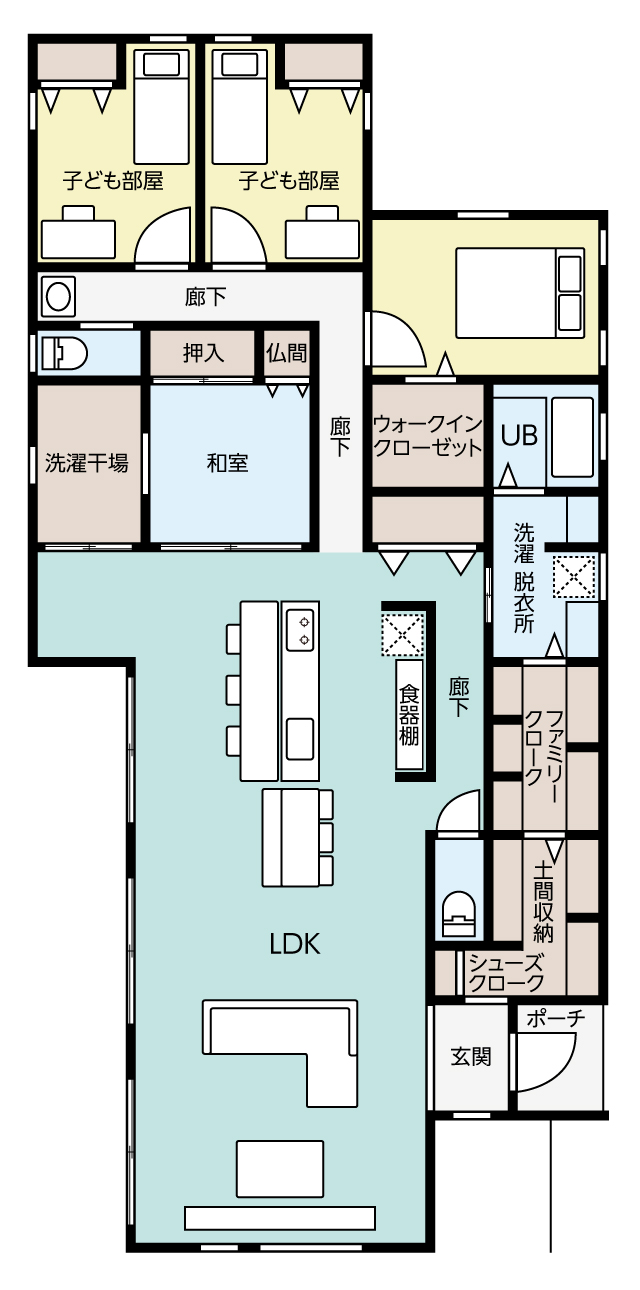

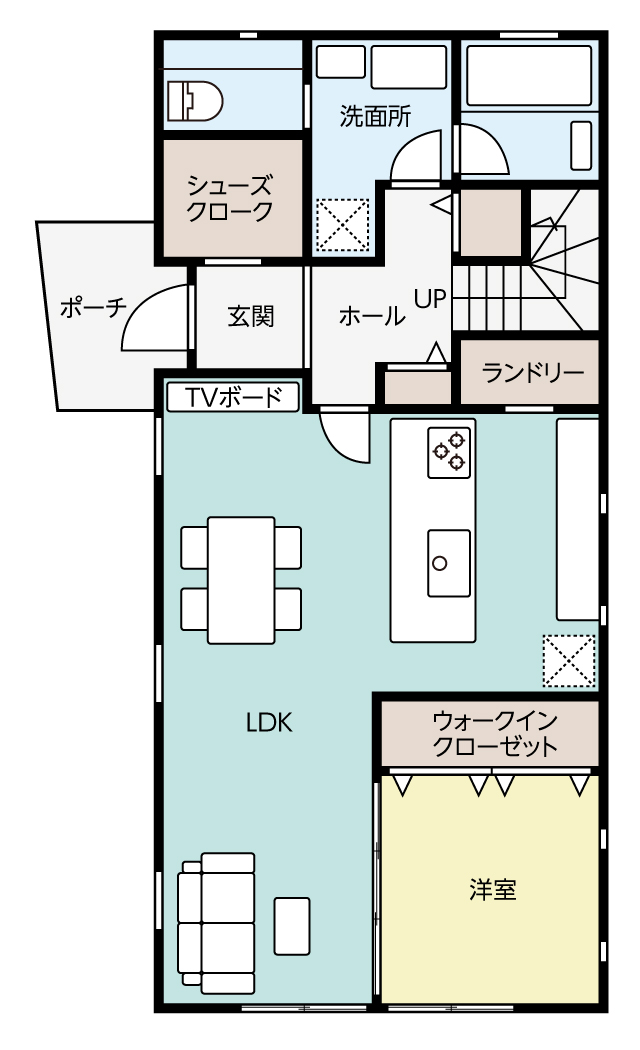

注文住宅でおすすめの間取りアイデア例を紹介します。どのようなライフスタイルを求めるかによって間取りも変わるでしょう。さらに各ライフスタイルの住居の特徴を解説します。

家事効率重視の家

家事効率は、注文住宅を建てる方の大半が望むポイントです。

子育て世帯には、水回り(キッチン・洗面脱衣室・洗濯機置き場・浴室・トイレ)とリビングを隣接させ、子どもの動きを見ながらの家事をできる間取りがおすすめ。

水回りを1か所集約する場合の注意点は、洗濯ものを干す場所です。例えば以下のような間取りアイデアがあります。

-

洗濯物を2階バルコニーで干す場合

洗面脱衣室にある洗濯機で洗った洗濯物を、2階バルコニーに毎日運ぶのは大変です。2階に水回りを集約させつつ、1階にはトイレと洗面台を別途設置することで、家事動線を確保しながら、トイレや洗面化粧台の使用は1階で完結できるようになります。 -

洗濯物を浴室乾燥機や乾燥機付き洗濯機で乾かす場合

洗面脱衣室や浴室で完結するので設置階の縛りがなくなります。

ひとりひとりのプライバシー重視の家

プライバシー重視の家にする場合は、各々の空間が必要となるので、部屋を間仕切り、1部屋に机・ベッド・クローゼットなどを設けることになります。廊下を共有して各居室に入るイメージ。扉を開けるとダイレクトにつながる隣接した部屋がない間取りです。

2階が居室の場合、各部屋にロフト・小屋裏や専用バルコニーの設置もできます。

メリットは家族間で生活の時間帯が違っても、お互いに迷惑をかけにくいことです。トイレを各階に設置したり、洗面脱衣室以外に独立洗面室を設けたりする手法もあります。

デメリットは、各居室にエアコンの設置が必要となり、光熱費が高額になりやすかったり、家全体の通風・換気が難しかったりするところです。

プライバシー重視の家には木造がおすすめ。木造は間取りの自由度がより高いためそれぞれの部屋の希望を叶えやすいうえにコストも比較的抑えられるのが魅力です。

家族とのコミュニケーション重視の家

開放的な間取りは家族の顔が見えやすく、コミュニケーションが生まれやすい家になります。開放的な間取りを叶えやすいのは鉄骨造や鉄筋コンクリート造。比較的耐久性が高いので長く住み続けられるのも魅力です。

この間取りは、玄関からリビングを直結させ、各部屋と隣接させることで間仕切りをなくしたり、リビング階段で昇降したりする手法があり、吹き抜け空間の演出も可能です。

二世帯・三世帯住宅などでは3階建て以上とするケースもあり、ホームエレベーターの設置により昇降の問題を解決できます。

メリットは開放的な居室間の温度差が少なく、高気密高断熱住宅とすれば全館冷暖房の手法が可能になることです。

注文住宅の間取りをシミュレーション

建築設計は基本的に平面図(平面詳細図)、断面図、立面図をもとに打合せをします。

設計図や間取り図の見方になじみがない方にとって、2次元で住宅をイメージするのは難しいかもしれません。イメージのギャップをなくすため、建築設計事務所のなかには模型やCADの3次元イメージを使用するケースもあります。

また展開図といって各場所の中央から周囲を見た4面の図面でシュミレーションすると、窓・ドア・コンセントの高さや配置のイメージがしやすくなるでしょう。最近はさまざまなシミュレーションもできるWebサイトもあります。

注文住宅の間取りに関するまとめ

注文住宅を建てる際のおすすめの間取りについて解説しました。チェックポイント要望を伝えるコツをおさらいしましょう。

注文住宅の間取りの大枠を決めるポイントは?

間取りを決める際のポイントとなるのは、玄関や階段・水回りの位置などです。生活動線をイメージしながら、どこに何があったら便利に使えそうか考えてみましょう。

注文住宅の間取りを決める時に重視したいことは?

一般的に言われるような「必要面積」は気にしすぎず、ご自身やご家族の感覚を大事にしましょう。さらに、ライフステージに応じて部屋数を増減できるような仕組みにしておくと、大規模なリノベーションも必要なくなります。現在必要な間取りと将来可能性のある間取りをそれぞれ想定しておくことが大切です。

注文住宅の間取り作成で要望を伝えるコツは?

要望書(ヒアリングシート)を用いるのが基本です。

また、施工会社との打ち合わせの前に要望を紙に書き出しておくのもおすすめ。紙に書き出すことで伝え忘れも防げるうえに、施工会社からも提案をしてもらいやすくなるかもしれません。

施行を依頼する会社選びも重要です。しっかりと打ち合わせを重ね、時間をかけて誠実に対応してくれる会社を選びましょう。

住宅の購入は人生で何度も経験するものでもありません。じっくりと検討して、理想の間取りを見つけましょう。

注文住宅を建てる