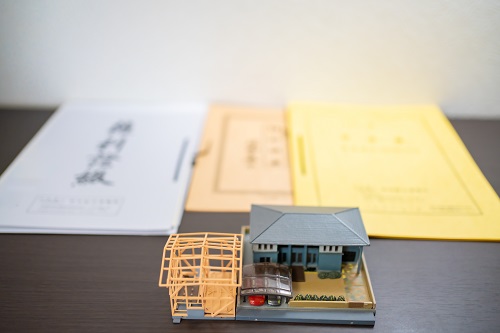

建築確認申請書とは?申請の流れや紛失した場合の対処法を解説

家を完成させるまでにいくつかのステップを踏む必要がありますが、聞きなれない用語もあり、手続きに戸惑うこともあるでしょう。

この記事では、建築確認申請をわかりやすく解説します。また、家を建てる際の流れや建築確認申請にかかる費用、必要書類を紹介するので、家を建てる予定の方はぜひ参考にしてください。

記事の目次

建築確認通知書とは?なぜ必要?

「建築確認通知書」とは、建物を建築する際に提出する建築確認申請書に記載した事項が、建築基準法に適合することを通知する書面です。つまり建築確認が完了したことを意味し、建物を建てる際に必要になります。

建築確認通知書とは、特定行政庁から建築主に通知するもので、1999年5月の建築基準法の改正により「建築確認済証」に名称が変わりました。

建築確認通知書と建築確認済証は、基本的に同じ内容です。建築基準法改正以前の書面は建築確認通知書、改正後のものは建築確認済証と呼ばれます。

なお家が完成したあとに完了検査をおこない、建築確認申請どおりに建築していることが確認できると、検査済証が交付されます。

建築確認通知書(建築確認済証)が必要な場合・タイミングとは?

建築確認が下りて、建築確認通知書(建築確認済証)が交付されなければ工事は着工できません。さらに、建築確認通知書(建築確認済証)が必要になるのは、家を建てる時だけではありません。

住宅ローンを申し込む時や、建物を売却する際にも求められます。この章では、建築確認通知書(建築確認済証)が必要になるタイミングを3つ紹介します。

住宅ローンを申請する時

住宅ローンを申し込む際に建築確認通知書(建築確認済証)、住宅ローン実行時に検査済証が必要になるケースが多いでしょう。

建物が建築基準法に適合しているのか、また担保評価を誤っていないか確認するのが目的です。

リフォーム・増築をする

建物をリフォーム・増改築する際は、その内容や規模によっては建築確認申請がいるため、検査済証が必要になります。

万が一ない場合は、建築確認申請を求められるようなリフォームや増改築ができません。くれぐれも紛失しないように注意しましょう。

クロスの張り替えや、浴室交換をする場合など、小規模なリフォームであれば建築確認申請は不要です。

不動産を売却する時

建物を売却する際は、違法性がないことを証明するために、建築確認通知書(建築確認済証)を不動産会社や買主へ提示します。

なお検査済証があれば合わせて提示して、違法建築物ではないことを確認してもらいましょう。

建築確認通知書(建築確認済証)は買主が住宅ローンを組む際やリフォーム・増改築をする際にも必要になるため、引き渡し時に買主へ引き継ぎます。

建築確認通知書(建築確認済証)はどこでもらえる?

建築確認の申請者は、建築主です。しかし個人での申請は難しいことから、実際には建築会社やハウスメーカーが建築主に代わって申請するのが一般的です。建築確認通知書(建築確認済証)は、特段問題がなければ特定行政庁または指定確認検査機関から3週間ほどで交付されます。交付後は、建築会社やハウスメーカーが家を引渡す時まで保管するのが通例です。事前に書面を確認したい場合は、担当者に相談してみましょう。

建築確認申請に必要な書類は?

通常は建築主に代わって、建築会社やハウスメーカーが代行して建築確認申請をします。ここでは参考として建築確認申請時に必要な書類を紹介します。

なお自治体や建物の構造、条件によって必要になる書類が異なります。

書類関連

- 確認申請書(正・副の2部)

- 建築計画概要書

- 委任状

- 建築工事届

- 受付表

- 適合判定通知書の写し(構造・省エネ適合判定が必要な場合)

- 建築場所に応じ、消防同意用の表紙及び同意用の複本

- 基本図面(付近見取り図・配置図・各階平面図・床面積求積図・立面図・断面図など)

- 構造関係図書(基礎伏図・各階床伏図・小屋伏図・2階以上の軸組図・構造計算書など)

- 設備関係図書(電気設備図・給排水設備図・など)

家を建てる際の流れ

家を建てる際の流れを、8つのステップで紹介します。建築プランを立てるところから、家の引き渡しを受けるまでの流れです。なお建築会社やハウスメーカー、建築条件によって流れが異なることもあります。

- STEP 1建築計画の作成

- STEP 2住宅ローン事前審査

- STEP 3建築確認申請

- STEP 4工事着工

- STEP 5中間検査申請(3階建てなど一定の場合)

- STEP 6工事竣工

- STEP 7完了検査申請

- STEP 8家の引き渡し

建築地や建築会社を選定・決定したら、建築計画を作成します。全体的な予算を立てて、建物プランができあがったら住宅ローンの事前審査を申し込みます。

建築確認申請後、建築確認済証が交付されたら工事着工です。自治体によっては中間検査をおこないます。

3階建ての建物や一定以上の規模の鉄骨造、鉄筋コンクリートの建物などが対象です。建物完成後に2回目の確認として完了検査を受け、問題がなければ検査済証が交付されます。

建築主による竣工検査後に汚れや傷があれば補修をし、家の引渡しになります。家の規模や工法によって多少異なりますが、竣工までに6カ月程度かかるのが一般的です。

建築確認申請にかかる費用は?

建築確認申請にかかる費用は、家の床面積に応じて定められていますが、自治体ごとに異なります。

一例として、東京都で床面積が30平方メートル以上100平方メートル以内で、中間検査が必要な建物のケースを紹介します。

| 手数料 | 金額 |

|---|---|

| 確認申請・計画通知手数料 | 9,400円 |

| 中間検査申請・特定工程工事終了通知手数料 | 11,000円 |

| 完了検査申請・工事完了通知手数料 | 11,000円 |

| 合計手数料 | 31,400円 |

建築費の見積書や契約書に、建築確認申請にかかる費用が含まれているケースがほとんどです。しかし見積書には計上せず、別途請求されることもあります。

見積以外にかかる費用を、事前に建築会社やハウスメーカーに確認しておきましょう。

建築確認申請をする際の注意

建築確認申請をする際の注意点を3つ紹介します。

確認後に間取りの変更はできない

建築確認申請後は、基本的に間取りや床面積などを変更できません。

もし変更する場合は、計画変更の申請を再度する必要があり、費用や時間が余分にかかります。竣工時期にも影響するので、よく検討してから建築確認申請をしましょう。

建設確認申請不要の建物もある

実は、建築確認申請が不要な建築物もあります。建築確認申請が必要となる建物は「建築基準法」で定められており、それらに該当しない場合は不要になります。

しかし確認申請が不要でも、建築基準法に適合しなければなりません。そのため自己判断せず、役所や専門家に確認することをおすすめします。

なお2025年4月(予定)に、すべての建築物に対して省エネ基準への適合が義務付けられる予定です。

したがって4号建築物の対象範囲(※)が見直され、建築確認申請が不要になる条件が変わる可能性があります。今後国土交通省のホームページや、報道などにより公表される情報を参考にしてください。

※建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物のこと

木造2階建以下で床面積500平方メートル以下かつ高さ13m以下で軒高9m以下の建物。もしくは木造以外の1階建で延べ床面積が200平方メートル以下の建物

<建築確認申請が不要なケース>

- 建築物に該当しない小規模な物置や倉庫など

- 建築基準法の適用を受けない建物

- 都市計画区域外に建てる4号建築物・4号建築物のリフォーム

- 防火地域および準防火地域以外の床面積10平方メートル以下の増築・改築・移転

- 床面積が200平方メートル以下で、特殊建築物以外の用途変更

- 仮設の建築物(工事用の資材置き場など)

防火地域では1平方メートルの増築でも申請が必要

家の増築をする場合、10平方メートル以内であれば建築確認申請は不要です。しかし防火地域や準防火地域では、1平方メートルの増築でも建築確認申請がいります。

地域に関係なく、10平方メートルを越える車庫や倉庫を建てる場合は、建築確認申請が必要になります。増築を検討している方、防火地域や準防火地域に該当するかチェックしましょう。

建築確認通知書を紛失したらどうなる?対処法は?

建築確認通知書(建築確認済証)を万が一紛失した場合はどうしたらよいのでしょうか。最後に、紛失時の対処法を紹介します。

原則として再発行できない

建築確認通知書(建築確認済証)は建築確認が済んでいることを証明するもので、原則再発行できません。

家の引渡し時に建築会社やハウスメーカーから他の書類と一緒に渡されるケースが多いため、請負契約書をほかの書類とまとめてファイルに入れて保管していないか、今一度確認してみましょう。

建築確認通知書に代わる書類を用意する

建築確認通知書(建築確認済証)を紛失した場合は、それに代わる以下の書類を入手しましょう。

なお書面の閲覧や取得を希望する際は、建築確認申請時の住所(地番)や建築主の氏名、建築年月日などがわかるとスムーズに特定できます。また、当時の住宅地図があれば、役所へ持参しましょう。

・建築計画概要書

建築計画概要書とは、建築確認申請の際に提出した書類のひとつです。

建築確認番号や検査済番号、取得年月日、建築物の各検査履歴がわかるもので、敷地面積や床面積のほか、配置図も記載されています。

役所の建築指導課で、数百円程度で取得でき、閲覧のみであれば無料の場合もあります。自治体によって取得できる窓口や手数料が異なるため、ぜひ事前に問い合わせしてから足を運ぶようにしてください。

・台帳記載事項証明書

台帳記載事項証明書とは建築確認通知書と検査済証の内容が記載されていて、建築確認通知書(建築確認済証)の代わりにもなる証明書です。

建築計画概要書と同様に、数百円程度で取得できますが、手数料や取得できる窓口は自治体によって異なります。事前に、役所へ確認しておくと安心でしょう。

築年数が古い家は検査済証がないケースも

現在は家を建てる際に建築確認申請だけではなく、完了検査まで受けているケースがほとんどです。

しかし昔の建物の多くは完了検査を受けておらず、検査済証がない建物が多いのが実情です。したがって築年数によっては、検査済証がない家もあります。

検査済証がない場合の救済策として、国土交通省が2014年に「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合調査のためのガイドライン」を策定。

指定確認検査機関に依頼し「建築基準法適合状況調査」をおこなうことが可能です。

まとめ

建築確認申請は、家を建てる際や一定のリフォームや増改築をする際に必要な手続きです。

また建築確認通知書(建築確認済証)は住宅ローンを申し込む際や増改築、家を売却する時になくてはならない書類です。

建築確認通知書(建築確認済証)や検査済証は原則再発行できないため、請負契約書などとともに大切に保管しておきましょう。

万が一紛失してしまった時は、役所や不動産会社に早めに相談し、建築確認通知書に代わる書類を準備することをおすすめします。

注文住宅を建てる