犬走りとは?意味や役割、コンクリートや玉砂利など材質別でのメリット・デメリットを解説

現代の住まいでは、犬走りを省略するケースも多数出てきていますが、あえて設けておくことで得られるメリットも多くあります。そこで今回は犬走りによって見込める利点をはじめ、使用する素材ごとのメリット・デメリットや施工費用の相場、設置時の注意点などを解説していきます。

記事の目次

犬走りとは?

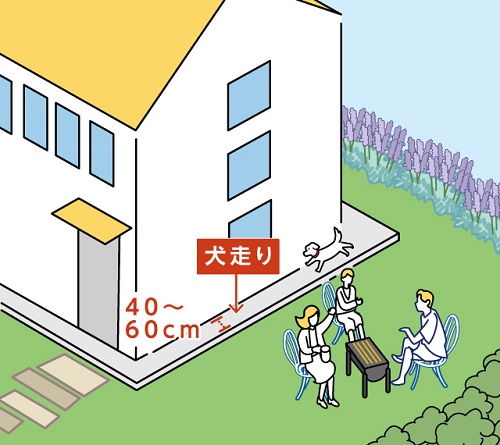

犬走りとは、建物と土の地面との間に設けられる、家を囲う外構部分に当たる細い通路を指します。その名のとおり、犬が通り抜けられる程度の限られたスペースとなるのが一般的です。ちなみに古来の日本のお城では、お堀との間に石垣の周りを囲うように犬走りが設置されており、地盤強化や見回り時の通り道としての役割がありました。

以降は、主に木造建築において、建物を補強する意味合いで取り入れられていました。なお現在では、犬走りの幅は1m弱にするケースが多く、目安としては40cm~60cmほど。エアコンの室外機を置いて、少し余裕があるイメージです。

犬走りの役割は?

現在の住宅における犬走りは、基本的には建物の美観やデザイン性、耐久性向上などの目的から設置するケースが多く見られます。では具体的に、犬走りがあるとどのような効果が得られるのか、以下から詳しくご紹介します。

雨や泥で外壁が汚れるのを防ぐ

特にかつて日本家屋では、漆喰や土など、汚れが落ちにくい材質を使った外壁が多く見られました。また古い住宅では、屋根から滴ってくる雨水を受け止めて流す雨どいも、設置していないのが基本でした。

汚れが落ちにくい外壁で、なおかつ雨水が地面にそのまま落ちて土や泥が飛び跳ねると、建物の見た目も悪くなってしまいます。そこで家の周囲に犬走りを設けることで、土や泥の飛び跳ねを防ぐことができ、外壁の美観が維持しやすくなる効果があります。なお現在の住宅では、汚れが比較的落としやすい材質を使った外壁が多く、雨どいがあるのも一般的になってきています。とはいえ犬走りがあることで、土汚れや泥はねから建物を守り、外壁もきれいに保ちやすくなります。

水はけがよくなり歩きやすくなる

雨が降って土の地面に水が溜まってしまうと、しばらくの間は乾かずにジメジメしてしまいます。雨水で濡れた泥になった地面は歩きづらいですし、靴の底が汚れることで玄関が泥だらけになることも。

また、水分を含んだままの状態が続いてしまうと、湿気から建物の構造部分が傷んでしまうケースも。そこで水はけのいい材質の犬走りを設けることで、悪天候時にも歩きやすい通路になったり、雨水を蒸発しやすくできたりする効果が見込めます。こうした生活動線や建物の維持管理の意味でも、犬走りがあると有効です。

雑草が生えるのを防ぎ美観が保てる

雑草が生えやすい土の部分に、犬走りのような通路を設けることで、建物の周囲をきれいに保ちやすくなるのもメリットの一つです。犬走りは、土の地面の上から、コンクリートなどの材質を被せるように設置します。こうして土の部分をカバーして覆うような形になることから、雑草が生えづらくなる効果が見込めます。犬走りによって雑草が生えるのを防ぐことで、わざわざ草むしりをしなくても、家の美観を維持しやすくなります。このようにお手入れの労力を省きやすくなるのも、犬走りの利点といえるでしょう。

窓から虫が入りづらくなる

犬走りによって雑草が生えにくくなれば、虫が寄りづらくなる効果もあります。雑草のたくさん生えた、暗くジメジメとした草むらは、虫にとっては絶好の住処です。犬走りがないことで、草むらが家の周囲にできてしまうと、虫が集まりやすく窓から部屋に侵入してくる可能性も高くなります。犬走りによって、雑草がなく水はけのいい環境にしておけば、家のなかでイヤな害虫を発見せずにすむメリットもあります。

防犯対策にもなる

特に砂利を敷いた犬走りにしておけば、踏んだ時に音がなるため、不法侵入を防ぐ対策にもつながります。歩いた時の足音が響きやすいため、仮に不審者が近寄ってきた場合にも、素早く気付きやすくなる効果が見込めます。また足音が鳴りやすいことから、そもそも不審者や犯罪者にとっては侵入がしづらく、防犯に直結しやすい利点があります。

デザイン性を高めることができる

犬走りに使用する材質を少し工夫すれば、おしゃれな外観の演出にも使えるメリットがあります。家の雰囲気に合わせて、例えばタイル・レンガ・石材・ウッドチップなどの材質を活用し、好みのスタイルにデザインするのも可能。建物の見た目と犬走りのテイストを統一しておくと、よりハイセンスな仕上がりにしやすくなります。

犬走りの主な材質とメリット・デメリット

では実際に、犬走りでよく使われる材質の代表例や、それぞれで見られるメリット・デメリットを含めた特徴を解説していきます。

コンクリート

コンクリートの犬走りは、メッシュ状の鉄筋や型枠を地面に敷いて、そこに流し込むように設置するのが一般的です。コンクリートを使用すれば、基本的には表面に凹凸のない犬走りを設けることが可能。またコンクリート材が固まる前に、模様や装飾などのデザインを加えることで、おしゃれな印象を演出できる一面もあります。なおコンクリートの犬走りでは、次のようなメリット・デメリットが考えられます。

メリット・デメリット

コンクリートの犬走りによるメリットは、デコボコのない通路にしやすく、歩きやすくできる点です。引っかかる部分をなくしやすい材質のため、ベビーカーや車いすなどの車輪を使うものでも、比較的スムーズに通りやすくできるのも利点でしょう。また凹凸がない分、汚れも溜まりにくく掃除も簡単で、コンクリートを敷き詰めることで雑草も生えにくくなります。

ただしコンクリートの場合は、施工が難しく、基本的には工事会社に依頼して設置する必要があります。そのため、ひび割れ時の補修なども外部の手を借りることになるため、DIYが難しいのもデメリットです。また足音が鳴りにくい分、防犯対策としての効果も低くなりやすい傾向にあります。

玉砂利

玉砂利の犬走りは、土に敷くだけで比較的手軽に設置しやすく、例えば幅の調整や材質の入れ換えなどもしやすい特徴があります。コンクリートに比べると、かなりデコボコした通路にはなりますが、こうした玉砂利ならではの利点も。玉砂利の犬走りでは、以下のようなメリット・デメリットが挙げられます。

メリット・デメリット

玉砂利の場合、施工が比較的難しくないことから、DIYがしやすいメリットがあります。また玉砂利の犬走りにしておくと、歩いた時の足音が鳴りやすいので、防犯対策としての効果も高いといえます。

一方でコンクリートのように敷き詰めるわけではなく、玉砂利同士のすき間もできやすいことから、下の土から雑草が生えてきてしまうケースも。あらかじめ防草シートなどを敷いておかないと、結局は雑草のお手入れの手間がかかってしまう可能性も考えられます。また凹凸ができやすい分、汚れが溜まりやすく、掃除がしにくいデメリットもあります。

タイル

タイルの犬走りは、使用する形状やデザイン次第で、洋風にも和風にもテイストを合わせやすいのが特徴です。さまざまなタイプのタイルがあるので、選び方によって個性を演出しやすく、見た目にもこだわりたい場合におすすめ。なおタイルの犬走りでは、次のようなメリット・デメリットが想定されます。

メリット・デメリット

犬走りにタイルを使うメリットは、素材を工夫して、外観をおしゃれにデザインできる点です。一般的なスクエア型だけでなく、ランダムな形状や色味のタイルを用いることで、個性的な雰囲気を出しやすい魅力があります。またコンクリートと似たようなイメージで、雑草が生えにくくお手入れも手間もかかりづらいのも利点です。

ただしタイルの犬走りは、基本的にはコンクリートを敷いたうえから施工していくため、費用がかかりやすくDIYも難しい一面があります。コンクリートと同様に、修理などのメンテナンスも、施工会社に依頼する必要が出てきます。

レンガ

レンガの犬走りは、どちらかといえば洋風なイメージにしやすく、洋館風やモダンな外観に合わせやすい特徴があります。またタイルと同じく、使用する形状や色味の工夫次第で、デザイン性を高めやすい一面も。なおレンガの犬走りでは、次のようなメリット・デメリットがあります。

メリット・デメリット

レンガの犬走りでは、スタイリッシュで都会的な外観にしやすく、あか抜けたデザインにこだわりやすいのがメリットです。レンガ本体の見た目を工夫して、センス感を演出しやすい利点があります。またコンクリートやタイルと同じように、きれいに敷き詰めて設置できれば表面の凹凸も抑えることができ、雑草防止などお手入れの手間も軽減しやすいでしょう。

なおレンガを使用する場合も、きちんと安定させるために、タイルと同様にコンクリートを敷いてから設置するのが一般的です。ただしレンガ本体に厚みがあるため、タイルの犬走りよりも、下地のコンクリートは薄めになります。とはいえ敷く作業として、コンクリート+レンガの2段階が発生するため、いずれにしても施工には手間がかかりやすい点には注意が必要です。

ウッドチップ

ウッドチップの犬走りは、玉砂利と似たようなイメージで、土に敷くだけで比較的施工がしやすい特徴があります。また他の種類に比べて、日差しを吸収しやすく、夏場の反射光や熱のこもりなどを防ぎやすい材質です。また木目調ならではのナチュラルな雰囲気が作りやすい一面もあります。なおウッドチップの犬走りでは、次のようなメリット・デメリットが挙げられます。

メリット・デメリット

ウッドチップは、デコボコはしやすいものの感触がやわらかく、比較的歩きやすいのが利点です。また施工に手間がかかりにくいため、DIYがしやすいのもメリットでしょう。

ただし玉砂利と同様に、すき間ができやすいため雑草が生えやすく、防草シートなどの事前対策が必要。また掃除がしにくく、草むしりなどのお手入れが発生する可能性もあり、メンテナンスには負担がかかりやすい部分もあります。さらにウッドチップの軽い材質から、風などで飛ばされて敷いている量が徐々に少なくなるケースもあり、こまめに補充して維持しなければならないのもデメリットです。

犬走りの施工にかかる費用は?

犬走りの施工にかかる費用は、使用する材質の他、工事方法や依頼する会社などによっても大きく異なります。あくまで目安にはなりますが、犬走りの施工費用は、材質に応じて次のような相場になっています。

| 材質 | 1平方メートルあたりの 施工費用の目安 |

|---|---|

| コンクリート | 約7,500円~1万3,000円 |

| 玉砂利 | 約3,000円~5,000円 |

| タイル | 約1万5,000円~2万円 |

| レンガ | 約1万5,000円~2万円 |

| ウッドチップ | 約3,000円~5,000円 |

犬走りを施工する際の注意点

犬走りの施工時には、まずは実際の用途をしっかりとイメージしながら、幅や材質などを検討していく必要があります。例えば幅に関しては、狭すぎても通り道として使いづらかったりモノが置けなかったり、反対に広すぎると庭が狭くなるなどのケースも考えられます。また材質についても、種類ごとに特徴には違いがあり、それぞれでメリットやデメリットも異なります。どのような使い方ができると便利なのか、あらかじめきちんと想定しておきましょう。

また犬走りは、外壁の汚れを防いだり周囲の水はけをよくしたりなど、建物を維持する役割もあります。特に排水面は、家の基礎部分の耐久性にもつながりやすく、十分な注意が必要。犬走り自体の水はけが悪く、湿気がこもりやすくなっていると、基礎部分を劣化させてしまうリスクがあります。仮にコンクリートの犬走りなら、透水性の高い造粒ポーラスコンクリート(オワコンやオコシコンなど)といった、乾燥しやすい素材を使うなど。また水勾配や排水路を設けるなど、排水計画をしたうえで犬走りを施工するのも重要です。

犬走りについてよくある質問

では最後に犬走りの設置にあたって、よくある疑問やポイントをQ&A方式でまとめていきます。

犬走りって何?

犬走りは、家の周りに設ける細い通路で、一般的には土の地面との間に設置される小さな外構スペースを指します。雨水による外壁への汚れ防止や、水はけなどの目的で設置するのが基本です。

犬走りのメリットは?

犬走りがあることで、雨水による土や泥などの飛び跳ねを防ぎ、外壁が汚れにくくなる利点があります。さらに土に比べて水分が残りにくく、雨が降ったあとでも早めに乾いて湿気を飛ばすことができ、通路として歩きやすいのもメリットです。また犬走りに使用する材質にもよりますが、例えば雑草防止・防虫をはじめ、防犯につながったり、デザイン性が高まったりなどの効果が見込めるケースもあります。

施工する際に気を付けることは?

犬走りを設置して後悔しないためには、より便利な使い方ができるように、用途に合った幅や材質を十分に検討して選んでおく必要があります。また建物の維持につなげるためには、水勾配などの排水計画も考慮したうえで、基礎部分の耐久性に影響しない構造に工夫しておくことも大切です。

必ず設置しなければならないものではありませんが、犬走りによって、建物の美観や耐久性などで得られる効果も多くあります。もちろん施工に必要な費用や面積なども、十分に考慮しておく必要はありますが、よりよい住まいに向けて犬走りの設置も検討してみましょう。

注文住宅を建てる