【2025年版】東京ゼロエミ住宅とは?助成金額や申請の条件、流れを解説

この記事では、東京ゼロエミ住宅の概要から助成金額、導入のメリット・デメリット、申請の流れまで、わかりやすく解説します。

記事の目次

東京ゼロエミ住宅とは

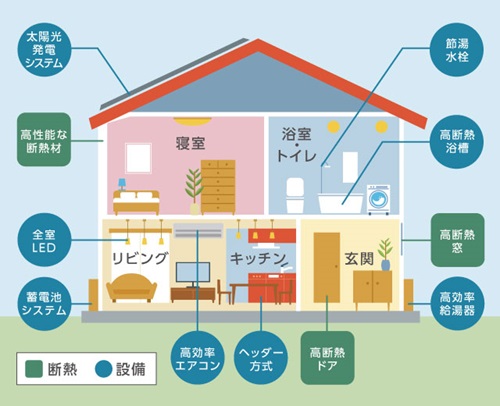

「東京ゼロエミ住宅」とは、高い断熱性能と高効率な省エネ設備を導入することで、快適な暮らしと環境への配慮を両立する、東京都独自の基準を満たした住宅のことです。

ゼロエミは「ゼロ・エミッション(Zero Emission)」の略。将来的には、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーも活用し、年間のエネルギー消費量と創出量を差し引きゼロにすることを目指しています。ここでは、東京ゼロエミ住宅の概要や事業の背景などを解説します。

事業の概要

東京ゼロエミ住宅の普及を促進するため、東京都が実施しているのが「東京ゼロエミ住宅普及促進事業」の助成金制度です。

この制度は、東京都が定めた基準を満たし、認証審査機関による東京ゼロエミ住宅の認証を受けた東京都内の新築住宅を対象とし、最大240万円の助成金が交付されます。これまでの主要な省エネ基準であるZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)より、さらに高い基準を設定している点が特徴です。

一戸建て住宅だけでなく集合住宅も対象となり、高性能の断熱材や高性能窓、太陽光発電などの導入コストを補えます。

事業が創設された背景

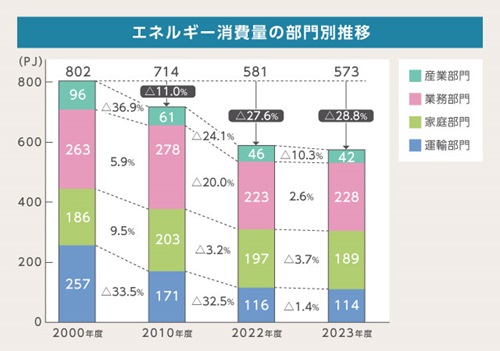

本制度は、気候変動対策の一環として2019年に創設されました。東京都は2050年までにCO2排出実質ゼロを目指す「ゼロエミッション東京」を掲げており、その中間目標として、2030年までに温室効果ガス排出量を2000年比で50%削減(カーボンハーフ)を表明しています。

東京都内の温室効果ガス排出量の約3割は、家庭部門が占めています。2000年度比のエネルギー消費量の推移を見ると、産業部門や業務部門が減少傾向にあるのに対し、家庭部門だけが増加しています。

家庭からの温室効果ガスの排出量を減らすために、費用を助成して東京都内の新築住宅に高い断熱性能と高効率な省エネ設備の導入を促進しています。

東京ゼロエミ住宅が目指す水準

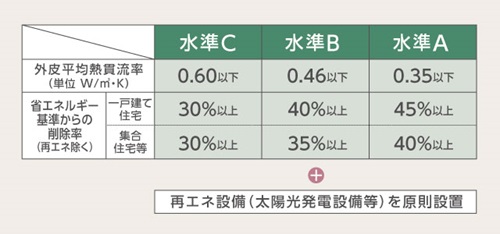

東京ゼロエミ住宅には、照明設備・冷暖房設備の一定基準を満たしたうえで、上記のように断熱性能と設備の省エネ性能の水準(A・B・C)が3段階で設定されています。ここでは、東京ゼロエミ住宅の助成を受けるための水準とZEH基準との違いについて解説します。

水準A

水準Aは、最高レベルの断熱・省エネ性能を持つ住宅に与えられる認証基準です。国が断熱性能の基準として用いることの多い、断熱性能等級(1~7)のうち6~7に相当する水準です。

一戸建て住宅の場合、水準Aは次の基準を満たす必要があります。

| 断熱性能(UA値) | 0.35W/平方メートルk以下 |

|---|---|

| 省エネルギー性能 | 基準一次エネルギー消費量から 45%以上削減 |

| 助成金額 | 240万円/戸 |

水準B

水準Bは、水準Aよりもやや基準が緩やかですが、それでもZEHを上回る断熱性能と省エネ基準であり、快適な住まいを実現できます。一戸建て住宅の場合、次の基準を満たす必要があります。

| 断熱性能(UA値) | 0.46W/平方メートルk以下 |

|---|---|

| 省エネルギー性能 | 基準一次エネルギー消費量から 40%以上削減 |

| 助成金額 | 160万円/戸 |

水準C

水準Cは、東京ゼロエミ住宅の最低限満たさなければならない基準です。断熱性能等級でいうと、5程度に相当する水準です。

一戸建て住宅の場合、次の基準を満たす必要があります。

| 断熱性能(UA値) | 0.60W/平方メートルk以下 |

|---|---|

| 省エネルギー性能 | 基準一次エネルギー消費量から 30%以上削減 |

| 助成金額 | 40万円/戸 |

東京ゼロエミ住宅とZEH住宅の違い

東京ゼロエミ住宅とよく比較されるのが、国が推進するZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)住宅です。どちらも高い省エネ性能を目指す点は共通していますが、いくつかの違いがあります。

・基本的な考え方

東京ゼロエミ住宅は、建物の断熱性能や設備の省エネ効率を最大限高めることを重視する制度です。そのため、省エネ性能の削減率を計算する際、太陽光発電などによるエネルギー削減量(自家消費分)は含めません。

一方、ZEHは太陽光発電などでエネルギーを創ることを前提とし、その削減分を含めてエネルギー収支ゼロを目指します。

・断熱性能の基準

東京ゼロエミ住宅は、国の省エネ基準よりも厳しい断熱性能を求めています。特に、水準A(UA値0.35以下)や水準B(UA値0.46以下)は、一般的なZEH基準(UA値0.60以下)を大幅に上回る高い断熱性能の導入が必要です。

・制度の主体・助成額

東京ゼロエミ住宅は東京都独自の制度であり、東京都内に新築する住宅が対象です 。一方、ZEHは国の制度であり、全国が対象となっています。

また、助成金額にも、東京ゼロエミ住宅が最大240万円(一戸建ての場合)であるのに対し、ZEHは55万円(ZEH+で90万円)と違いがあります。

住宅そのものの性能(断熱・省エネ)を高めることに重きを置いた、東京都独自の取り組みが東京ゼロエミ住宅です。

参照:一般社団法人環境共創イニシアティブ|2025年の経済産業省と環境省のZEH補助金について

東京ゼロエミ住宅の新基準(2024年10月改正)

2050年のゼロエミッション東京実現に向け、2024年10月1日に東京ゼロエミ住宅の基準が強化されました。ここでは、改正点を解説します。

新水準に変更

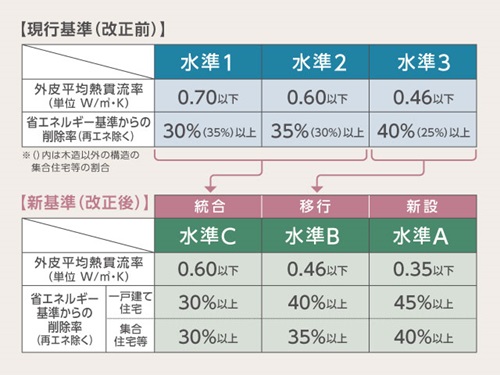

改正にともない、各水準で求められる断熱・省エネ性能の基準が強化されました。

※外皮(壁や屋根、窓など)を伝わって、家の中の熱がどれくらいに外部に逃げるかを表す指標で、建物全体の断熱性能を表すもの

参照:東京環境局|東京ゼロエミ住宅令和6年度制度改正の概要

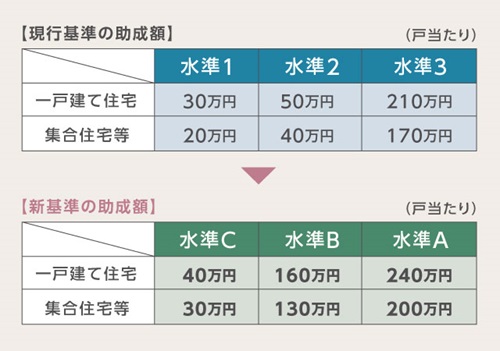

改正によって従来の水準(1~3)のうち、水準1と2が統合され、水準Cとなり、さらにより厳しい基準として水準Aが設けられました。

助成金額の引き上げ

新しい断熱・省エネ性能の見直しにともない、助成金額も変更となりました。下図は、改正前と改正後の助成金の変更をまとめたものです。

※電気自動車やブラグインハイブリッド車のバッテリーで貯めている電力を自宅で使えるようにする機器

再エネ設備の設置が原則義務化

2024年10月に改正された東京ゼロエミ住宅の新基準では、すべての水準(A・B・C)で、太陽光発電などの再生可能エネルギー利用設備の設置が、原則として必須になりました。 ただし、屋根の面積が狭いなど、物理的に設置が困難な住宅は、この基準の適用が免除される場合があります。

太陽光発電を設置した場合、東京都の試算では断熱・省エネ性能の向上による光熱費削減(年間約6万円)に加え、年間約13万円の削減効果が見込まれています。

集合住宅の認証単位が住棟単位から住戸単位へ

改正前は、集合住宅のすべての住戸で達成された水準を、その集合住宅1棟の水準として 住棟単位で認証していました。例えば、全4戸の集合住宅で、水準1が3戸、水準3が1戸の場合、住棟単位での認証は水準1となり、助成金額は、水準1の単価で4戸分が支給されていました。

改正後は、集合住宅の全戸が水準Cを満たすことを条件に、住戸単位で認証をおこない、助成金を交付する形に変更されました。

東京ゼロエミ住宅の要件

東京ゼロエミ住宅の対象となる住宅、申請者の要件、他の補助金との併用可否について詳しく見ていきましょう。

助成対象住宅

東京ゼロエミ住宅の助成対象となる住宅は、東京都内に建てる新築住宅(一戸建て・集合住宅)です。建設地が都内であれば建築主の住所地が都外であっても構いません。ただし、既存住宅やリフォームは対象外です。

また、対象となる住宅の床面積は、2,000平米未満であり、店舗や事務所などの併用住宅も対象となります。

助成対象者

助成対象者は、新築住宅の建築主(個人・事業者)です。助成対象者(建築主)は、登記名義人と同一とする必要があります。ただし、国や地方公共団体などの出資比率が50%を超える法人は対象外です。

助成金額

● 対象住宅の建設費への助成金額(1戸あたり)

| 水準A | 水準B | 水準C | |

|---|---|---|---|

| 一戸建て住宅 | 240万円 | 160万円 | 40万円 |

| 集合住宅 | 200万円 | 130万円 | 30万円 |

さらに、対象住宅へ太陽光発電システムを設置する場合の機器代等への助成金額は次のとおりです。

| 対象機器 | 助成金額 | ||

|---|---|---|---|

| 太 陽 光 発 電 設 備 |

3.6kw以下 | オール電化住宅 | 13万円/kw (上限39万円) |

| オール電化住宅 以外の住宅 |

12万円/kw (上限36万円) |

||

| 3.6kw超え50kw未満 ※50kw以上は対象外 |

オール電化住宅 | 11万円/kw | |

| オール電化住宅 以外の住宅 |

10万円/kw | ||

※太陽光発電設備のほか、蓄電池やV2Hの導入にともなう機器代等への助成が受けられます。

併用できる補助金

国や東京都が実施する他の補助事業のうち、東京ゼロエミ住宅助成事業と併用できるものもあります。

【東京ゼロエミ住宅助成金と併用できる事業】

- 「子育てグリーン住宅支援事業」※子育て世帯または若者夫婦世帯を対象とする 「長期優良住宅及び ZEH 水準住宅」 への補助は併用できる一方、全世帯を対象とする「GX志向型住宅」への補助は併用不可

- 「子育てエコホーム支援事業」

- 「地域型住宅グリーン化事業」

- 「こどもエコすまい支援事業」

- 「子育て支援型共同住宅推進事業」

- 「東京ゼロエミポイント」 (冷蔵庫の買替のみ)

- 「東京こどもすくすく住宅供給促進事業」 ※ただし、こどもすくすく住宅のうち、東京ゼロエミ住宅の助成金を受ける住戸以外の住戸および共用部分等が対象

子育てグリーン住宅支援事業のように、同一事業でも併用できるものとできないものがあるため、併用を検討する場合は注意が必要です。

参照:東京都環境局|東京ゼロエミ住宅 令和6年度制度改正の概要

- 【2025年】住宅補助金の最新情報!注文住宅に利用できる国・自治体の制度まとめ

- 「マイホームを建てるなら、自分の希望を叶えられる注文住宅にしたい」と考えている方も多いのではないでしょうか。

続きを読む

東京ゼロエミ住宅のメリット

東京ゼロエミ住宅は、光熱費の削減や快適な住環境の実現などさまざまなメリットがあります。ここでは、東京ゼロエミ住宅のメリットを解説します。

冷暖房効率が上がり光熱費の削減につながる

東京ゼロエミ住宅は、高断熱性能と省エネ設備の組み合わせにより、エネルギーの使用量を大幅に抑えることが可能です。窓や外壁に高性能な断熱材を採用することで、外気の影響を受けにくくなり、冷暖房の効率が格段に向上するでしょう。

東京都の試算によると、水準Cでも一般的な住宅と比べて年間6万円、太陽光発電を導入すると年間13万円の光熱費の削減(30年間では最大約324万円)が見込める結果も出ています。

快適な住環境を実現できる

光熱費の削減などの経済的メリットだけでなく、一年中過ごしやすい住環境の実現につながるでしょう。高い断熱性を備えることで、住宅内の温度差が小さくなり、冬は暖かく、夏は涼しい快適な住環境を保つことができ、リビングやトイレなど部屋ごとの温度差を軽減し、ヒートショックの予防にも効果的です。

また、断熱性能の高い住宅は結露が発生しにくくなるため、ダニやカビの繁殖を防ぎ、健康維持にもつながります。加えて、建材の劣化も抑えることができ、住宅そのものの寿命が延びる効果も期待できるでしょう。

助成金を受けられる

東京ゼロエミ住宅に認定されると、一戸建ての住宅で最大240万円の助成金を受けられます。助成額は、断熱性能や省エネ性の水準に応じて段階的に設定され、最高水準の水準Aを満たせば、高額の補助が受けられるでしょう。

また、太陽光発電設備や蓄電池などの導入費用にも活用できるため、資金的なハードルが高い再エネ設備を導入しやすくなる可能性も。助成金によって初期費用の負担を抑え、住宅のライフサイクル全体で光熱費を削減することで高い経済的効果を実現できます。

環境負担の軽減になる

東京ゼロエミ住宅は、温室効果ガスの排出を抑えるために厳しい基準をクリアしなければなりません。そのため、東京ゼロエミ住宅を導入することで、東京都が掲げる環境目標のカーボンハーフ(2030年までに2000年比50%削減)やゼロエミッション東京(2050年実現)の実現にも貢献し、結果的に環境負担を軽減にもつながります。

現在、家庭部門の排出量は都内全体の約3割を占めており、住宅の省エネ化は重要な対策とされています。そのなかで、東京ゼロエミ住宅助成金制度が果たす役割は少なくありません。

停電・災害時に自立運転できる

太陽光発電や蓄電池を導入した東京ゼロエミ住宅では、災害時の停電に備える自立運転が可能です。日中であれば、停電中でも電気を使用でき、さらに蓄電池があれば夜間にも利用できます。

この機能は、スマートフォンの充電や冷蔵庫の稼働、照明の確保など、非常時の生活維持に大きな安心感をもたらします。特に家族に小さなお子様や高齢者がいる世帯には、重要な備えとなるでしょう。

東京ゼロエミ住宅のデメリット

東京ゼロエミ住宅は多くのメリットがありますが、一方で注意すべき点もあります。ここでは、費用や申請手続きのハードルなど、事前に理解しておくべきデメリットを見ていきましょう。

施工費用が比較的高くなる

東京ゼロエミ住宅の高い基準を満たす仕様や設備を採用するとなると、通常の住宅と比べて建築費用が高くなる傾向があります。

東京ゼロエミ住宅の基準を満たすには、高性能な断熱材やサッシ、省エネ設備、太陽光発電などの導入が必要になるでしょう。

例えば、原則として設置が義務付けられている太陽光パネルは、容量によって80万~150万円程度の設置費用が必要です。

助成金ではすべての費用をまかなえないため、どうしても施工費用は高くなります。高性能の建材や設備を導入するうえでは、光熱費の削減を含めた長期の視点で考えることが重要です。

補助金の対象が新築住宅に限定される

東京ゼロエミ住宅は、新築住宅が対象となっており、既存住宅のリフォームや断熱改修では助成を受けられません。中古住宅を購入して省エネ化を図りたい場合は、別制度(例:住宅省エネ2025キャンペーン)の活用を検討する必要があります。

また、新築住宅といえども、着工前に、設計確認審査の申請が必須のため、建築が進んでから途中申請はできません。

申請作業が煩雑である

東京ゼロエミ住宅の補助金を受けるためには、以下のような申請作業を段階的に踏む必要があります。

- STEP 1設計段階での設計図書の作成と省エネ計算の実施

- STEP 2東京都へ設計確認申請と認証取得

- STEP 3助成金の交付申請

- STEP 4工事完了検査の申請

- STEP 5助成金の実績報告

外皮計算と一次エネルギー消費量計算の組み合わせでおこなわれる、省エネ性能の計算は専門的な知識が必要なため、設計士やハウスメーカーとしっかり連携することが不可欠です。

東京ゼロエミ住宅の申請手続き方法・手順

東京ゼロエミ住宅として認証を受け、助成金を受け取るには、建築主は認証審査期間に申請書や設計図書など必要書類を提出し、審査を受けなければなりません。ここでは、申請手続きを解説します。

① 設計確認審査の申請

最初におこなうのが、東京都への設計確認申請です。この申請では、東京ゼロエミ住宅の基準を新築住宅が満たしているかを、設計図や計算書をもとにチェックされます。

申請者(主に設計者や事業者)は、東京都の指定フォーマットを使って必要書類を提出し、東京都の担当部署の審査を受けます。設計確認審査の申請は、工事着工前におこなう必要があります。

② 設計確認書の交付

東京都による設計内容の審査が完了すると、設計確認書が交付されます。この書類が交付された時点で、東京ゼロエミ住宅としての認証が正式に取得されたことになります。

この設計確認書がないと、のちの助成金申請に進めないため、工務店や設計事務所と連携して確実に受領しましょう。

③ 助成金交付申請

設計確認書の交付を受けたあと、90日以内に助成金の交付申請をおこないます。交付申請は、「クールネット東京(東京都地球温暖化防止活動推進センター)」に原則、電子申請でおこないます。紙申請を希望する方は電話問い合わせが必要です。

④ 交付決定通知書の受領

助成金の交付申請の審査がおこなわれ、問題なければ交付決定通知書が発行されます。この段階で、ゼロエミ住宅としての認定と助成金の仮決定が完了します。

⑤ 工事完了検査の申請

工事が完了し建物が完成すれば、工事完了検査を申請します。これは、工事が設計どおりにおこなわれたかを証明するもので、施工状況報告書などを提出して申請します。

完了検査では、現地で目視や計測するほか、提出書類、工事記録書などにより確認をおこないます。問題なければ東京ゼロエミ住宅認証書が交付されます。

⑥ 助成金の実績報告

東京ゼロエミ住宅認証書が交付されてから180日以内、かつ最終提出期限までに助成金の実績報告をします。

実績報告を審査し問題がなければ、交付する助成金額が確定し、確定通知書で通知されます。そのあと、指定口座へ助成金が支払われます。

まとめ

最後に、ここまで解説した内容を踏まえ、東京ゼロエミ住宅の概要をまとめました。

東京ゼロエミ住宅とは?

東京ゼロエミ住宅とは、断熱性・省エネ性の高い住宅に、太陽光発電などの再生可能エネルギー設備を組み合わせ、東京都が認証・助成する制度です。

新築の一戸建てや集合住宅が対象で、要件を満たすと最大で240万円の補助金が支給されます。

東京ゼロエミ住宅の新基準とは?

2024年10月から制度が改正され、助成金額や性能基準が見直されました。注目すべきは以下の4点です。

- 助成金額の増額(最大240万円)

- 性能水準の引上げ(水準A・B・C)

- 太陽光発電設備の原則義務化

- 集合住宅の認証が住戸単位に変更

東京ゼロエミ住宅のメリット・デメリットは?

東京ゼロエミ住宅のメリットは、光熱費を抑えながら快適な住環境を実現できる点です。さらに、導入する断熱性能や省エネ設備などの水準によって最大240万円の助成金が受けられることで、初期費用の負担も軽減できます。また、災害時の停電対策としても有効です。

一方で、性能基準が高い分、建築費用が上がる可能性があります。また、申請から助成金の受け取りまでに時間がかかり、手続きも煩雑なため、事前の計画と準備が重要です。

東京ゼロエミ住宅は、高断熱・高効率の設備を備えた住宅に対して、東京都が最大240万円の助成金を支給する制度です。冷暖房にかかるエネルギー消費を抑えると同時に、快適な室内環境を実現できるのが大きな魅力です。

ただし、補助の対象は新築住宅に限定され、性能基準や申請手続きにも一定のハードルがあります。制度の内容を正しく理解し、設計段階からしっかりと準備することが重要です。

今後の光熱費の上昇や環境への配慮を考えると、東京ゼロエミ住宅の活用は長期的に見て大きなメリットとなります。住宅購入を検討されている方は、早めに専門家に相談し、制度をうまく活用してください。

注文住宅を建てる