二世帯住宅への建て替え費用はどれくらい?相場や費用を抑えるためのポイントを解説

記事の目次

二世帯住宅の種類と相場

一口に二世帯住宅と言っても、大きく3種類に分けられます。本章では、種類ごとの特徴と相場を解説します。種類によって、建て替えにかかる費用が大きく変動するため、しっかり押さえておきましょう。

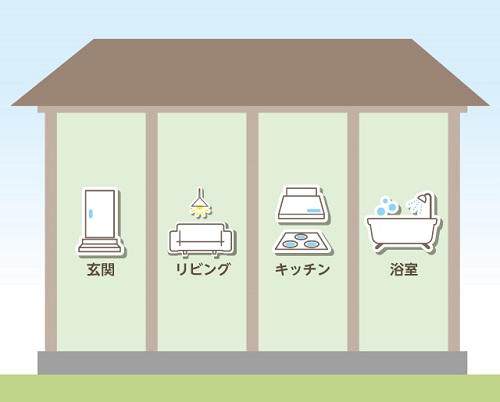

完全同居型

完全同居型とは、親世帯と子世帯が生活空間の大部分を共有するタイプです。具体的には、玄関やリビング、浴室などを共有します。設備費用を抑えられるため、3種類のなかで建築費用が低くなります。建築費用の相場は、1,500万円〜3,500万円程度。

一方で、プライバシーの確保が難しく、生活スタイルの違いによるストレスが生じるなどのデメリットもあります。お互いに気持ちよく過ごすためには、間取りの工夫や積極的なコミュニケーションが必要になるでしょう。

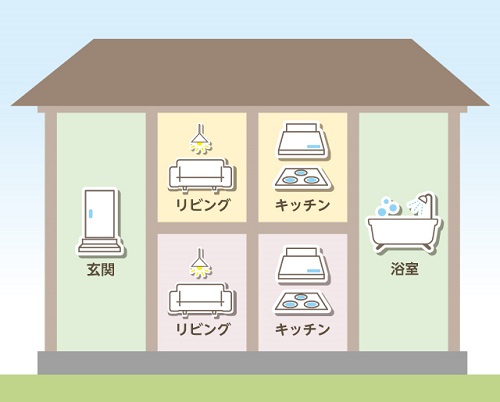

部分共有型

部分共有型とは、一部の設備やスペースを共有するタイプです。例えば、玄関を一つにして、それ以外のスペースを分離させます。共有するスペースや設備が多いほど、建築費用を抑えられます。相場は2,500万円〜4,500万円程度で、完全同居型よりも高くなる傾向に。一方、世帯ごとに専用のスペースを確保できるため、プライバシーを守りやすくなります。

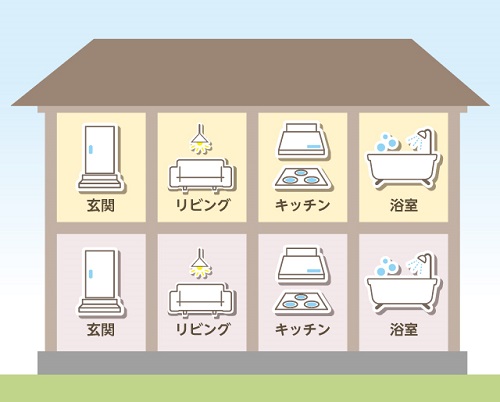

完全分離型

完全分離型は、玄関や浴室、キッチンなど、すべての生活空間を世帯ごとに分けるタイプです。世帯ごとにすべての設備を設けなければならないため、3種類のなかで建築費用がもっとも高額です。また、防音対策やプライバシーの確保のため、高度な設計・施工が必要になることも、建築費用が高額になる理由の一つ。ただし、生活空間が完全に分かれているため、お互いに気を遣うことなく過ごせるでしょう。

二世帯住宅に建て替えるメリット

二世帯住宅の種類によって、特徴やメリット・デメリットが異なりますが、二世帯住宅に建て替えるメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。二世帯住宅に建て替えるメリットを、費用面と生活面に分けて下表にまとめました。

| 費用面 |

・土地の購入費用がかからない

・税金の軽減措置がある

・補助金を利用できる

|

|---|---|

| 生活面 |

・子育てをしやすい

・助け合える

・経済的な負担が軽くなる

|

それぞれ詳しく見ていきましょう。

土地の購入費用がかからない

親世帯が所有する土地で建て替える場合は、土地の購入費用がかからない点が大きなメリットです。2025年3月18日の国土交通省による発表では、住宅地の公示地価は前年比で2.1%上昇しました。特に東京や名古屋などの大都市圏では高い上昇率にあるため、土地の購入費用を抑えられる点は、大きなメリットといえるでしょう。

税金の軽減措置がある

税金の軽減措置がある点も、二世帯住宅に建て替えるメリットの一つです。両親から金銭的な援助を受ける場合、要件を満たすと「住宅取得資金の贈与」の適用を受けられ、贈与税が非課税になります。また、要件を満たせば、固定資産税における住宅用地の特例を引き続き受けられるため、大幅な増額の心配もありません。ただし、一定の要件を満たさなければならないため、事前に要件を確認しておきましょう。

補助金を利用できる

二世帯住宅に建て替えるにあたり、補助金を利用できる点もメリットです。例えば「子育てグリーン住宅支援事業」では、一定の要件を満たした場合、補助金を受け取れます。また、新築する住宅の種類によっては、解体する場合に補助金が加算されます。住宅の要件や対象となる期間が決まっているため、利用を検討する場合はチェックしておきましょう。

子育てをしやすい

両親に協力してもらえるため、子育てをしやすい点もメリットです。特に子どもが小さい頃は、病気にかかってしまうことも多いもの。現在は共働きの夫婦も増えており、仕事を休めない場合に両親に子ども見てもらえることは、精神的な負担の軽減にもつながるでしょう。また、子どもの成長を近くで見てもらえる点も、大きな親孝行になるでしょう。

助け合える

子育て以外でもお互いに助け合える点は、二世帯住宅に建て替えるメリットです。不動産情報サイト アットホームが二世帯住宅の経験者におこなったアンケートでは、「留守番や通販の受け取り、ちょっとした裁縫など、頼みごとができる」(20代/女性)といった声がありました。

経済的な負担が軽くなる

二世帯住宅に建て替えるメリットとして、経済的な負担が軽くなる点も挙げられます。例えば、帰省の回数を減らせる分費用がかかりません。浮いた分を外食費や旅行費などに充てられるでしょう。また、光熱費や食費など、生活するうえで欠かせない費用を負担し合えるため、経済的な負担が軽くなります。ただし、のちにトラブルになるおそれがあるため、きちんと話し合う必要があるでしょう。

二世帯住宅に建て替えるデメリット

土地の購入費用がかからなかったり、補助金を受けられたりと、二世帯住宅に建て替える際にはさまざまなメリットがあります。その一方で、デメリットもあるため、よく理解したうえで検討しましょう。

建て替えにかかる費用が高額になる

土地の購入費用はかかりませんが、建て替え全体にかかる費用は高額になります。二世帯住宅に建て替える際には、既存の家の解体工事に始まり、新築工事、外構工事と大きく3つの工事があります。

また、二世帯住宅の種類によって相場は異なりますが、一戸建て住宅に比べて間取りが複雑になることから建築費用は高額に。更地に一戸建て住宅を建てるよりも、二世帯住宅に建て替えるほうが、全体的な費用が高額になることを理解しておきましょう。

敷地によっては後悔する可能性もある

建て替えをおこなう敷地によっては、後悔する可能性があることもデメリットの一つです。二世帯住宅は、一戸建て住宅よりも広いスペースが必要です。そのため、敷地の形状や広さによっては、理想とする間取りを実現できない可能性があります。例えば、2台駐車できるスペースを作りたいが、二世帯住宅を建てることで駐車スペースを1台分しか設けられないといったケースも考えられるでしょう。

特に、敷地が狭い場合は、二世帯住宅に建て替えることでプライバシーの確保が難しくなり、お互いに不満が残ってしまうおそれも。二世帯住宅への建て替えが最適な選択なのか、よく検討しましょう。

二世帯住宅の建て替えにかかる費用

二世帯住宅に建て替える際には、解体工事、新築工事、外構工事と大きく3つの工事が必要です。それぞれの工事内容を見ていきましょう。

解体工事費用

二世帯住宅に建て替える際には、はじめに既存の住宅を解体しなければなりません。解体費用は建物の構造によって異なり、木造よりも鉄骨造のほうが、造りが頑丈なため、高額になります。また、接している道路の幅や周辺の建物との距離などによっても変化します。構造別での坪あたりの解体費用の相場は、次のとおりです。

| 構造 | 坪あたりの相場 |

|---|---|

| 木造 | 3万1,000円〜4万4,000円/坪 |

| 鉄骨造 | 3万4,000円〜4万7,000円/坪 |

| RC(鉄筋コンクリート)造 | 3万5,000円〜8万円/坪 |

解体費用を安く抑えれば、その分住宅や外構などに費用を充てられます。複数の解体業者に見積もりを依頼し、比較検討したうえで決めましょう。

建築工事費用

二世帯住宅の建築費用は、建物の構造や間取り、設備のグレードなどによって大きく異なります。特に完全分離型はキッチンやトイレなどの水回り、玄関などが2つずつ必要です。その分設備も複雑になり、高額になる傾向にあります。住宅は大きな買い物のため、すべての理想を叶えようとすると、予算オーバーするおそれも。他の工事費用を踏まえ、二世帯住宅にかけられる予算を出したうえで、間取りや設備を考えましょう。

外構工事費用

外構とは、門扉や塀など家の顔となる部分のことです。二世帯住宅への建て替えにあたり、駐車場を増やしたり、玄関までの通路をバリアフリー化することもあるでしょう。外構工事費用は、工事内容や範囲によって大きく変動しますが、住宅の建築費用の5〜10%程度が相場とされています。外構工事費用は、条件を満たせば住宅ローンに組み込むことも可能です。ただし、工事費用を金融機関に提示しなければならないため、早めに計画する必要があります。

諸費用

二世帯住宅に建て替える際には、さまざまな諸費用も発生します。具体的には次の費用です。

- 住宅ローンの融資事務手数料

- 登記費用

- 火災保険料

- 仮住まいの費用

- 家具・家電の購入費

二世帯住宅に建て替える際には、住宅ローンを組むことが一般的でしょう。住宅ローンを組む際には、金融機関に対して融資事務手数料を支払います。また、登記費用とは、土地や建物の権利関係を公的に証明する手続きに必要な費用のこと。手続きに必要な書類の作成を司法書士に依頼すると、報酬料も必要となります。

火災保険は、住宅ローンを契約する際、金融機関から加入を求められることが一般的。火災だけでなく、台風や洪水などの自然災害による損害も補償してくれます。一年ごとに契約を更新することも可能ですが、5年など長期で契約すると保険料を抑えられます。

また、建て替えの工事をしている間、仮住まいが必要になるケースもあるでしょう。工事期間が長くなるほど、仮住まいの費用も多く必要です。一般的に、仮住まいの期間は6カ月程度とされています。賃貸住宅に住む場合は、家賃が必要になることも念頭に置いておきましょう。

建て替えた二世帯住宅に住む際、家具や家電を買い替えることもあります。共有する設備が多い場合は購入費が減りますが、完全分離型の場合はすべて2つずつ必要です。

これらの諸費用は建築費用の3〜7%程度かかるとされています。あくまで目安のため、多めに見積もっておくと安心でしょう。

二世帯住宅の建て替えにかかる費用を抑えるためのポイント

二世帯住宅に建て替える際には、解体費用や建築費用など、さまざまな費用がかかります。また、二世帯住宅は一般的な住宅と比較して、高額になる傾向にあります。本章では、建て替えにかかる費用を抑えるためのポイントを解説します。

補助金を活用する

二世帯住宅の建て替えには、国や自治体が提供する補助金制度を活用することで、費用を抑えられる可能性があります。

例えば、国土交通省と環境省が実施する「子育てグリーン住宅支援事業」では、子育て世帯や若者夫婦世帯が住宅を新築する際、補助を受けられます。また、家を解体する場合には、補助額が加算されます。ただし、建築主が申請をするのではなく、登録された施工業者が申請しなければなりません。制度を利用したい場合は、施工業者に問い合わせてみましょう。

参考:国土交通省・環境省「子育てグリーン住宅支援事業」

設備のグレードを見直す

設備のグレードを見直すことで、建築費用を抑えられます。二世帯住宅は一般的な一戸建て住宅と比較して、設備が多くなります。例えば、完全分離型の場合であれば、キッチンや浴室、トイレなどを世帯ごとに設置しなければなりません。グレードの高い設備にすると、予算を超えてしまうおそれがあります。設備のグレードを下げることで、建築費用を抑えられるでしょう。

また、高機能な設備は、メンテナンス費用も高額になるため、設備のグレードを下げれば、ランニングコストも抑えられます。共有スペースはハイグレードにするなど、メリハリを付けることで、満足度の高い家づくりができるでしょう。

間取りを工夫する

二世帯住宅への建て替えでは、間取りを工夫することで、建築費用を抑えられます。例えば、リビングやダイニングなどの共有スペースを広く取り、個室をコンパクトにすることで、家族の交流を促しながら、延べ床面積を抑えられるでしょう。

また、建物を長方形などシンプルにすることで、建築費用を抑えられます。他にも、キッチンや浴室などの水回りを近くに配置することで、配管工事費用の削減も可能です。間取りの工夫次第で、二世帯住宅のメリットを活かしながら、建築費用を抑えられるでしょう。

複数の会社から見積もりを取る

二世帯住宅への建て替えを検討する際は、複数の会社から見積もりを取りましょう。複数社を比較することで、相場を把握でき、適正な価格で建て替えられる可能性が高まります。また、各会社によって提案内容や使用する建材などが異なります。比較すれば、より理想に近い二世帯住宅を実現できるでしょう。過去の施工事例や口コミなども確認し、信頼できる会社を選びましょう。

まとめ

今回は、二世帯住宅に建て替える際にかかる費用を解説しました。二世帯住宅には3種類あり、種類によって建築費用が変化します。また、二世帯住宅の建築費用だけでなく、既存の住宅の解体工事費用、外構費用もかかるため、一般的な一戸建て住宅への建て替えと比較して、工事費用が高額になるでしょう。間取りを工夫したり、補助金を活用するなどして費用を抑えながら、満足度の高い二世帯住宅を実現しましょう。

注文住宅を建てる

執筆者

民辻 伸也

宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。

株式会社クレア・ライフ・パートナーズ