LCCM住宅とは?認定基準や補助金・税制優遇など基本をわかりやすく解説

本記事では、LCCM住宅の基礎知識やメリット・デメリット、ZEH(ゼッチ)住宅との違いを紹介します。LCCM住宅の認定基準や補助金、税制優遇まで徹底解説するので、この機会にLCCM住宅の理解を深めておきましょう。

記事の目次

LCCM住宅とは

LCCM(エルシーシーエム)住宅とは、ライフ・サイクル・カーボン・マイナスの略で、CO2収支をマイナスにする住宅です。ZEH(ゼッチ)住宅と似ていますが、どのような違いがあるのでしょうか。はじめに、LCCM住宅とはどのような特徴があるのか、ZEH住宅との違いも含めて解説します。

LCCMはCO2収支をマイナスにする住宅

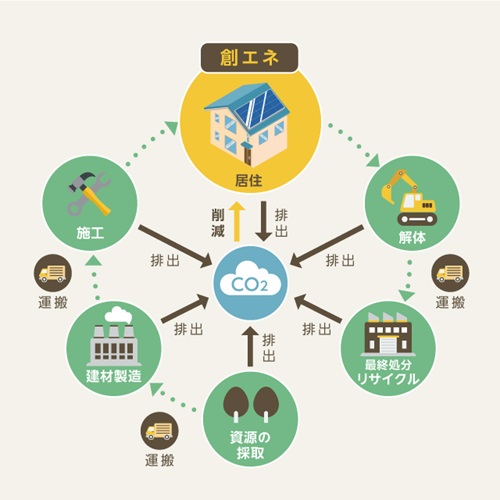

LCCM住宅とは、建設・居住・廃棄時のCO2排出量を最小限に抑え、太陽光発電システムを搭載し、再生可能エネルギーを生み出すことで、ライフサイクル全体を通じてCO2の収支をマイナスにする住宅です。

LCCM住宅とZEH住宅の違い

どちらも省エネルギー基準を満たした住宅ですが、ZEH住宅は年間のエネルギー消費量の収支ゼロを目指しています。LCCM住宅は建設時から廃棄時まで、ライフサイクルを通じてCO2の収支をマイナスにすることを目指しています。

ZEH住宅は、居住中のエネルギー消費に焦点を当てていることが特徴です。LCCM住宅は、建設時に発生するCO2も含まれます。居住中のエネルギー消費や廃棄時のCO2排出を抑えることに重点が置かれています。

ZEH住宅は、こちらの関連記事で詳しく解説しているのでご覧ください。

LCCM住宅の普及が促進される背景

日本を含む120以上の国と地域が、地球温暖化対策として、2050年までにカーボンニュートラル(脱炭素)の実現を目指しています。日本では家庭で排出される温室効果ガスは、全体の16%を占めるといわれており、LCCM住宅の普及が急がれます。

政府はLCCM住宅の購入を支援するために、LCCM住宅に認定された住宅に対して補助金を交付しています。他にも低炭素住宅は住宅ローン控除の借入れ限度額が増額するなど、国はLCCM住宅の普及を後押ししています。

LCCM住宅のメリット

LCCM住宅にはさまざまなメリットがありますが、ここでは代表的なメリットを4つ紹介します。

環境負荷の低減につながる

メリットの一つが環境負荷の低減につながることです。LCCM住宅がCO2の収支を削減できるのは、住んでいる期間だけではありません。輸送中に発生するCO2を削減するために、環境に配慮した建材(国産の木材など)を選定し、廃棄する際に生じるCO2まで配慮した住宅です。ライフサイクル全体を通じてCO2の収支をゼロにできるため、環境負荷の低減につながります。

快適な住環境を実現できる

LCCM住宅は、高気密・高断熱なうえ、効率のよい換気システムを備えています。夏の暑い外気は遮断し、冬は冷たい外気を取り込まないように設計されているため、1年を通して快適な住環境を実現できるのがメリットです。

光熱費を削減できる

LCCM住宅はその高い住宅性能により、季節を通して快適な室温を保てるので、エアコンの使用を最小限に抑えられます。また高効率な設備の採用や、太陽光発電の搭載により、光熱費を大幅に節約できるが特徴です。

補助金の利用で初期費用を抑えられる

LCCM住宅は、国の補助金を受けられるのもメリットです。省エネ住宅を検討する際は、LCCM住宅の認定基準を満たせるように計画してみましょう。LCCM住宅は税制優遇もあり、家計への負担も軽減できます。LCCM住宅の認定基準や補助金、税制優遇は、後半で詳しく解説します。

LCCM住宅のデメリット

メリットが多いLCCM住宅ですが、注意点もあります。ここでは、おもなデメリットを3つ紹介します。

初期費用が高い傾向にある

デメリットの一つ目は、初期費用が高い傾向にある点です。LCCM住宅は高気密・高断熱にするために、断熱性能を高める必要があります。また、高効率な設備を採用し、太陽光発電を搭載する必要があるため、一般的な住宅に比べて建築コストが高くなりがちに。しかし長い目で見ると、ランニングコストを低減できるため、かかったコストを回収できる可能性はあります。想定外の支出とならないように、資金計画は余裕を持って立てるようにしましょう。

設計に制限がある

設計に制限があることもデメリットです。太陽光発電は、屋根の向きや角度によって発電量が異なります。効率よく発電させるために、希望する間取りや屋根の形状を断念しなければならない可能性があります。LCCM住宅を優先させるのか、間取りやデザインを重視するのか、家族で十分に検討するようにしてください。

対応可能なハウスメーカー・工務店が限られる

LCCM住宅は、住宅性能を高める必要があり、ハウスメーカーや工務店によっては対応できないこともあります。依頼すればLCCMが建てられるわけではなく、建築を依頼する先が限られるため、ハウスメーカーや工務店探しに苦労するかもしれません。

LCCM住宅認定の概要

LCCM住宅認定の対象となるのは、新築の一戸建て専用住宅、もしくは竣工後3年以内の一戸建て専用住宅です。

LCCM住宅の認定は、一般財団法人住宅・建築SDGs推進センターがおこないます。申請できるのは、建築主・設計者・施工者・販売者等のいずれかで、1戸につき33,000円(税込)の認定料がかかります。

LCCM住宅の認定基準

LCCM住宅認定を受けるためには、一定の条件を満たす必要がありますが、次のとおり2つのルートがあります。

・LCCM適合判定ルート

・CASBEE認証ルート

LCCM住宅の認定ルートは異なりますが、ライフサイクルを通じてCO2排出量を低減できる住宅である点は変わりません。それぞれのルートを、もう少し解説します。

LCCM適合判定ルート

- CASBEE-戸建(新築)に基づいた、LCCM住宅部門の基本要件(LCCO2)適合判定ツールによって評価した計算結果が適合であること

CASBEE認証ルート

- CASBEEの戸建評価認証制度に基づき、環境効率ランクがSまたはAと認定され、かつライフサイクルCO2ランクが5つ星であること

LCCM住宅で受けられる補助金・税制優遇

最後に、LCCM住宅が受けられる補助金や、税制優遇を解説します。ただし時期によっては、補助金の募集が終了している、もしくは税制が変更となることがあります。詳細は、随時ホームページや事務局などで確認するようにしてください。

サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)

サステナブル建築物等先進事業(省CO2先導型)とは、2050年までにカーボンニュートラルを実現するため、CO2の収支をマイナスにする住宅であるLCCM住宅の成果事例を公表し、サステナブルな建築物の広がりや啓発を期待する事業です。

補助の対象となるのは設計費と、建設工事等のうち先導的(省エネ・高い断熱性能・エネルギー消費の最適制御)であると評価された部分の工事費です。補助率は、補助対象額の合計の1/2で、補助限度額は140万円/戸です。

令和7年度(2025年度)事業の応募期間は2025年5月30日で終了しています。応募方法や事業の詳細は、サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)評価事務局までお問い合わせください。

出典:国土交通省「省CO2先導プロジェクト2025」の提案募集を開始します!」

住宅ローン控除

住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは、住宅取得を促進するために、マイホーム新築や購入(増改築を含む)のために住宅ローンを借り入れた場合、年末時点のローン残高の0.7%を所得税(一部翌年の住民税)から控除する制度です。なお控除期間は、新築住宅が13年間、既存住宅が10年間です。

住宅ローン減税を受けるためには、省エネ基準に適合している必要があり、住宅の性能によって借入限度額が異なります。

認定低炭素住宅や認定長期優良住宅は4,500万円(子育て世帯・若者夫婦世帯は5,000万円)、ZEH水準の省エネ住宅は3,500万円(子育て世帯・若者夫婦世帯は4,500万円)です。

省エネ基準適合住宅は3,000万円(子育て世帯・若者夫婦世帯は4,000万)で、住宅の省エネ性能によって借入限度額や最大控除額が増額になります。注文住宅を検討する際は、どの水準にするのか検討し、資金計画を立てましょう。

出典:国土交通省「住宅ローン減税」

固定資産税の軽減

2026年3月31日までに新築された新築住宅は、3年間(マンションは5年間)1/2に軽減され、長期優良住宅は5年間(マンションは7年間)軽減されます。LCCM住宅は、その性質上長期優良住宅の認定を受けられる可能性が高いため、長期優良住宅の認定を受けられるかどうか、ハウスメーカーに相談しておきましょう。

出典:国土交通省「固定資産税、登録免許税、不動産取得税の優遇措置」

登録免許税の軽減

土地や建物を購入して、所有権移転登記をする際は、登録免許税がかかります。なお認定低炭素住宅の保存登記は軽減税率が適用されます。

建物の所有権保存登記の税率は本来0.4%、所有権移転登記は2%です。しかし個人が令和9(2027)年3月31日までに低炭素建築物である住宅を新築もしくは購入し、保存登記や移転登記をする場合は、それぞれ0.1%に軽減されます。

登記申請には、低炭素住宅である証明書を添付する必要があります。自動的に軽減されるわけではありませんので、登記申請をする際は注意してください。

出典:国税庁「登録No.7191 登録免許税の税額表」

まとめ

LCCM住宅の概要やメリット・デメリット、認定基準のおさらいをします。

LCCM住宅とは?

LCCMとは、ライフ・サイクル・カーボン・マイナスの略です。LCCM住宅とは、建設・居住・廃棄時のCO2排出量を最小限に抑え、太陽光発電によって再生可能エネルギーを生み出し、ライフサイクル全体を通じてCO2の収支をマイナスにする住宅を意味します。

LCCM住宅のメリット・デメリットは?

LCCM住宅は光熱費を抑えられるため家計にやさしく、環境負荷を軽減でき、快適な住環境で暮らせるのがメリットです。一方、建築コストが高くなる傾向があり、対応可能なハウスメーカーや工務店は限られます。また設計に制限があるため、実際にLCCMの認定が受けられるかどうかは、依頼先に相談してみましょう。

LCCM住宅の認定基準は?

LCCM住宅認定を受けるためには、LCCM適合判定ルートで適合と評価されるか、CASBEE認証ルートで環境効率ランクがSまたはAと認定され、かつライフサイクルCO2ランクが5つ星(緑)を取得する必要があります。

注文住宅を検討する際は、間取りや外観のデザイン性だけでなく、快適な暮らしが実現できるのかも重視しましょう。補助金や税制優遇は、個人が判断するのは難しい部分もあるため、LCCM住宅に詳しいハウスメーカーや工務店に相談することをおすすめします。

注文住宅を建てる