注文住宅の平屋の価格相場はいくら?費用を左右する要素と抑えるコツも紹介

一方、費用面では二階建ての住宅より建築コストや土地代が高くなるといわれることも。そのため、注文住宅を平屋にするか二階建てにするかは、資金計画や平屋の特徴を踏まえたうえで慎重に判断することが必要です。

本記事では、はじめに注文住宅で平屋を建てる時のメリット・デメリットと費用相場を紹介します。そのうえで、価格に影響する要因や費用を抑えるコツを解説します。

間取り別の建築事例や平屋を建てる際の注意点も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

記事の目次

平屋とは

具体的に平屋の特徴やメリット・デメリットを見ていきましょう。

すべての空間がワンフロアにある住まいのこと

平屋とは、2階部分がなく、1階部分にリビングや寝室、水回りなど、すべての居室や設備が集められた住まいです。

すべての空間がワンフロアにあるため、効率的な生活動線にしやすく、家族間のコミュニケーションがとりやすい点が特徴です。

平屋のメリット

平屋のメリットは、バリアフリーに対応しやすく、家事・生活動線がシンプルにできる点です。

上階がなくすべての移動がワンフロアで完結するため、洗濯や掃除など家事の負担を軽減できます。キッチンや洗面など水回りを集めることで効率的な家事動線を実現しやすいでしょう。

また、段差をなくすことで、小さな子どもや高齢者の屋内での事故を防ぎやすい点もメリットです。年齢を重ねても、上下階の移動の負担はなく、車いすを利用する場合にも対応しやすくなるでしょう。

さらに構造がシンプルで安定しやすいため、耐震性にも優れています。そのため広さを確保した部屋や開口を広く取ることも可能です。

平屋のデメリット

平屋のデメリットは、二階建て以上に周辺環境の影響を受けやすい点です。

1階部分のみの建物造りなので、隣接地や近隣に高い建物が建つと、日当たりや風通しに影響する可能性があります。

また、近隣の高い建物や前面道路からの見え方によっては、プライバシーに配慮する必要性が高いでしょう。

さらに、土地から購入する場合は、同じ延床面積であれば二階建てより土地面積が広くなります。これは、地域ごとに敷地面積に対して建てられる建築面積(建ぺい率)が定められているためです。必要となる敷地面積が広い分、土地の取得費が上がる、もしくは立地によってはなかなか土地が見つからない状況も考えられるでしょう。

注文住宅で平屋を建てると費用はどれくらい?

実際に注文住宅で平屋を建てるには、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。

注文住宅の建築費用

国土交通省の「令和5年度 住宅市場動向調査報告書」によると、土地購入資金を除いた注文住宅の住宅建築資金は、全国平均で4,034万円。新築注文住宅の延床面積の全国平均は116.2平方メートル(約31坪)なので、1坪あたりの住宅建築資金は約114万円です。2022年(令和4年)度は住宅建築資金の平均が3,866万円で、延床面積の平均が123.5平方メートル(約37坪)、1坪当たりの建築資金は約104万円だったため、費用は上昇傾向にあることがわかります。

土地を新たに取得して注文住宅を建てる場合は、さらに土地取得費用も必要になるでしょう。

ただし、この調査結果は平屋以外の二階建てなども含めた建築費です。実際に注文住宅で平屋を建てる場合、どのくらい費用がかかるのか見ていきましょう。

平屋住宅を新築で建てる場合の価格相場

平屋住宅だけの統計データはありませんが、平屋の建築坪単価(1坪あたりの建築費)は、およそ50万円~70万円といわれています。

30坪の平屋を建てる場合、およそ1,500万円~2,100万円が目安になるでしょう。

また、注文住宅では、建物本体工事費のほか、付帯工事費や諸費用が必要となります。

付帯工事費とは、外構工事や水道・ガスなどインフラの引き込み、地盤改良などにかかる費用です。また、注文住宅の諸費用として、登記費用や住宅ローンの手数料、建築確認申請費用などがあります。

平屋建ての建築費の内訳は、建物本体工事が建築費全体の70%、付帯工事20%、諸費用10%が一つの目安。

次の表は、この内訳をもとに、平屋を建てる建築費用をまとめたものです。

| 坪数 | 建物本体工事費 (建築費全体の70%) |

平屋の建築費 (付帯工事費・諸費用を含む) |

|---|---|---|

| 20坪 | 1,000万円~1,400万円 | 1,420万円~2,000万円 |

| 25坪 | 1,250万円~1,750万円 | 1,780万円~2,500万円 |

| 30坪 | 1,500万円~2,100万円 | 2,140万円~3,000万円 |

| 35坪 | 1,750万円~2,450万円 | 2,500万円~3,500万円 |

※建物本体工事費を坪単価50万円~70万円として計算

※1万円以下の数値は切り捨て

平屋と二階建てではどちらが高い?

平屋と二階建ての費用を比べた場合、一概にどちらが安いとはいえませんが、一般的には、平屋のほうが二階建てより高くなるケースが多いといわれます。

これは、同じ延床面積の家でも、二階建てより建築面積が広くなる分、基礎や屋根の面積が広くなるためです。建物本体工事費のうち、基礎工事や屋根工事が占める割合は小さくなく、全体の建築費が高くなりやすいでしょう。

また、土地から購入する場合は、建築面積が広い分必要な敷地面積も広くなる平屋のほうが、土地取得費は高くなる傾向にあります。さらに平屋は屋根や壁の面積が大きくなり、その分資材の量も増えるため、二階建てと比べて固定資産税が高くなるケースも。

ただし二階建てでも、1階と2階の間取りや2階の水回り設備の数などで建築費は変わるため一概にはいえません。また、住宅を建てる時だけでなく、メンテナンス費用やリフォームにかかる費用なども考慮して、どちらがライフスタイルに適しているか検討しましょう。

注文住宅の平屋の価格を左右する要素

注文住宅の平屋の価格を左右する要素として、どのような点が影響するのでしょうか。ここでは、5つの要素を解説します。

部屋数

家族の人数に合わせ部屋数を確保する間取りもありますが、部屋数は平屋の価格に影響します。

部屋数が多いほど、間仕切り壁や建具、窓の数が増え、材料や建具の費用、施工費がかかります。コストを抑える観点からは、部屋数を少なくすることがおすすめです。

そのため、子ども部屋に間仕切りは設けない、書斎はリビングの一部を活用するなど、間取りのなかで工夫してみましょう。

間取り

同じ広さでも間取りによって平屋の価格は変わることがあります。例えば、次のような間取りにすることで建築コストを抑えやすくなります。

- 段差を設けない

- 凹凸の少ない間取りにする

- 水回りを集約する

- 無駄な廊下やデッドスペースを減らす

- 広い収納スペースを設ける など

スキップフロアやダウンフロアなどの段差を設けない間取り、部屋の凹凸が少ない間取りほど、材料費や施工費を抑えられます。また、水回りを集約することで、給排水管の施工範囲を減らせ、工事費の削減が可能です。

加えて、ファミリークローゼットのような広いクローゼットを一つ作り、各部屋の収納スペースは作らないことで、建具や造作工事費を抑えられるでしょう。さらに、ホールや廊下を減らし、活用しにくいデッドスペースを極力少なくした間取りは、施工面積を減らしコストダウンになります。

住宅設備・素材のグレード

平屋の価格には、住宅設備や建材・内装材などのグレードも影響します。

通常、ハウスメーカーごとに標準仕様が設けられていますが、グレードを上げたり、オプション機能を付けたりするほど価格は上がるでしょう。

住宅設備のなかでも高額になりやすいキッチンは、50万円程度のものから200万円以上する高級モデルまで、選び方でかなり価格差が出ます。

そのため、こだわりたい住宅設備や部屋に優先順位をつけ、採用する設備や素材にメリハリをつけることが大切です。

また、住宅設備にはオプション機能を追加できますが、長い目で使用頻度や家事負担の軽減など必要性をしっかりと判断することが重要です。

外観

建物本体工事は、住宅の印象を決めるポイントですが、この部分も平屋の価格に影響します。

建物の形状

建物形状が複雑であるほど、基礎や外壁、屋根面積が大きくなり建築費がかかります。コの字型やL字型よりシンプルな四角形のほうがコストを抑えられます。

屋根の形状

屋根の形状は、外観デザインだけでなく建築コストにも影響する場合があります。

屋根の形状には、シンプルな切妻屋根や片流れ屋根、陸屋根のほか、デザイン性が高い寄棟屋根などがあります。

シンプルな形状の屋根は施工しやすく、費用を抑えることが可能です。また、屋根勾配がきついほど屋根面積は広くなり、工事の際に屋根足場が必要になるなど建築費は高くなる傾向にあります。

外壁や屋根材

採用する外壁や屋根材は、外観だけでなく建築コストや耐久性も変わるため、メンテナンスコストも含めた判断が重要です。

外壁材としてよく使われるサイディングのなかにも、窯業系や樹脂系、金属系、木質系など種類があり、メンテナンス頻度や平米あたりの単価は異なります。

また、屋根材にも化粧スレートやガルバリウム鋼板、セメント瓦、アスファルトシングルなど、さまざまな素材があり、耐用年数や価格は異なります。

注文住宅のメンテナンスコストのなかでも屋根や外壁の塗り替え費用は高くなるため、新築時の建築コストやデザイン性のほか耐用年数を含めて判断しましょう。

土地の広さ

土地から購入する場合、土地の広さは平屋も住宅にかかる費用に影響します。

特に、二階建て以上に土地面積を必要とする平屋の場合、土地取得費が高くなると全体の予算が膨らみ、予算内に収めるために平屋の建築費を抑えなければならない可能性があります。

そのため、希望する家の広さ(延床面積)に対して必要な土地の広さや相場を把握したうえで、慎重に資金計画を立てることが重要です。

注文住宅の平屋の費用を抑えるコツ

ここでは、平屋の費用を抑える3つのコツを解説します。

外観をシンプルにする

費用を抑えるには、建物の外観をシンプルにすることがポイントです。

正方形や長方形など凹凸が少ない建物にすると、基礎や外壁の面積を少なくでき、シンプルな屋根形状を採用しやすくなります。建築費の多くを占める外装工事費を抑えることで、建築費の削減になるでしょう。

一方、コの字型など凹凸の多い形状は、基礎や外壁の面積が増えるだけでなく、入隅や出隅(2つの壁が内向き、あるいは外向きに交わってできる角)が多くなり、施工の手間がかかりやすい分、建築コストは比較的高くなります。

住宅設備・素材でコストダウンを図る

注文住宅の平屋の費用を抑えるには、キッチンやユニットバスなどの水回りの設備や内装材の選び方も大切です。

キッチンにはこだわり、洗面やトイレのグレードは抑える、あるいはリビングや玄関の内装には高めのものを採用し、他の居室は標準仕様のものを使用するなどメリハリをつけることでコストダウンを図れます。

住宅設備は、将来的にリフォームで交換することも含めて、新築時のグレードは標準的なものにするなど長期の視点で考えてみるとよいでしょう。

また、高額な仕上げ材は、壁面の一部にアクセントクロスとしてデザインとして取り入れる方法もあります。

無駄を省いた間取りにする

間取り上、部屋数を減らすことで、間仕切り壁やドア、窓の数を減らせコスト削減につながるでしょう。そのため、長期的な視点で、独立した空間として必要な部屋は何かを検討し、間取りを考えることが大切です。

また、デッドスペースや廊下を削るような間取りとすることで施工面積を減らせます。

平屋は、窓やドア付近、柱回り、キッチンなどでデッドスペースが生じやすいのが特徴です。間取りがある程度決まった段階で家具の配置をイメージし、動線を書き出してみることで無駄なスペースに気付きやすくなります。

収納やちょっとした作業スペースとして活用することで、全体の床面積を抑えられないか考えてみましょう。

注文住宅の平屋の建築事例

ここでは、広さ・間取り別に平屋の建築事例を紹介します。

※建築費用の目安は、建物本体工事費を坪単価60万円(建築費全体の70%)として、付帯工事費や諸費用を含めた金額で算出したものです(10万円単位は切り捨て)。

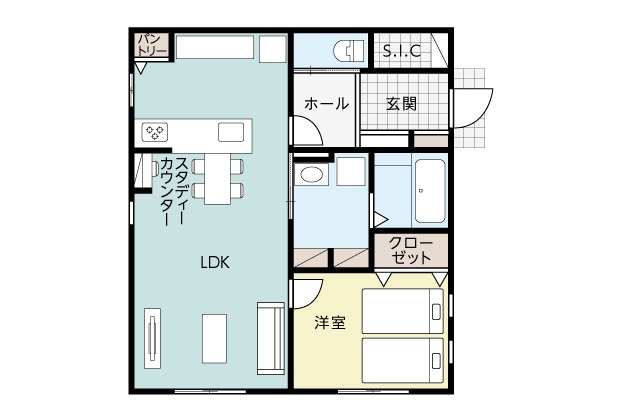

【15~20坪】1,200万~1,700万円の平屋

間取り:1LDK

明るい日が注ぎ込む南側にリビングと寝室、北側に玄関と水回りを配置した1LDKの間取りです。

2人暮らしを想定した間取りで、玄関横のシューズインクローゼットやキッチンのパントリー、寝室に必要最小限の収納スペースが確保されています。

リビング内にコンパクトなワークスペースを設け、ワークスペースを確保したり、廊下をなくすことで、延床面積を最大限活用しています。

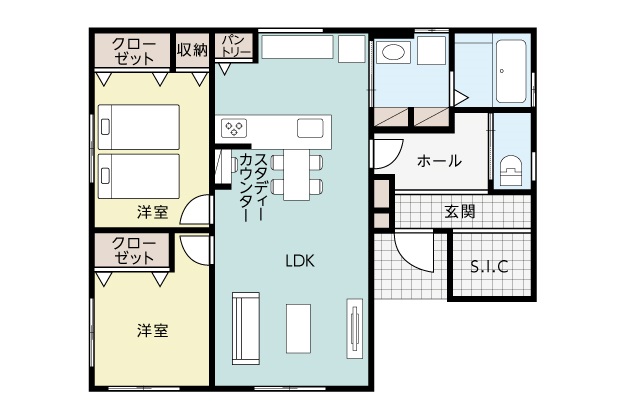

【20~25坪】1,700万~2,100万円の平屋

間取り:2LDK

真ん中にリビングを配置し、西側に居住スペース、東側に玄関と水回りを集めた2LDKの間取りです。

2人~3人での生活を想定した間取りで、リビングや使い勝手のよい和室は、直接ウッドデッキへ繋がる開放的な空間に。

リビングを南北に長く設計することで、開放的でありながらプライバシーにも配慮された設計になっています。同時に、キッチンから洗面所に移動しやすく、家事動線にも考慮されています。

また、デッドスペースが生じやすいリビングのドア付近にコンパクトなワークスペースが確保されています。

【25~30坪】2,100万~2,500万円の平屋

間取り:3LDK

玄関にガレージスペースを設けた3LDKの間取りです。

3人から4人世帯を想定した間取りで、中央に配置されたリビングから他の居室へアクセスしやすくなっています。

南側に配置され、外部にアクセスできるリビングや和室は、開放的な空間となっている一方、北西に配置された居室(子ども部屋)は、一定の独立性が確保された間取りです。

玄関横のシューズインクローゼットの他、各居室に収納が設けられています。

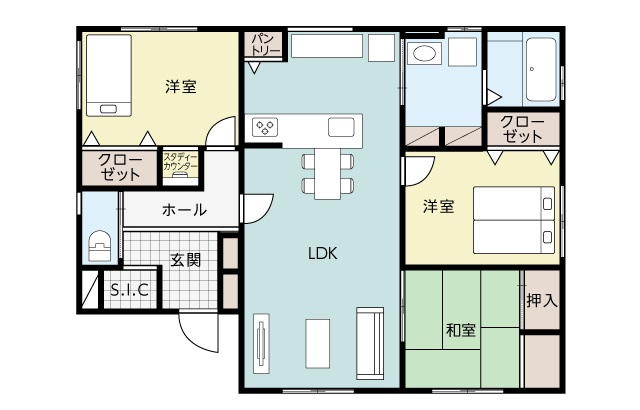

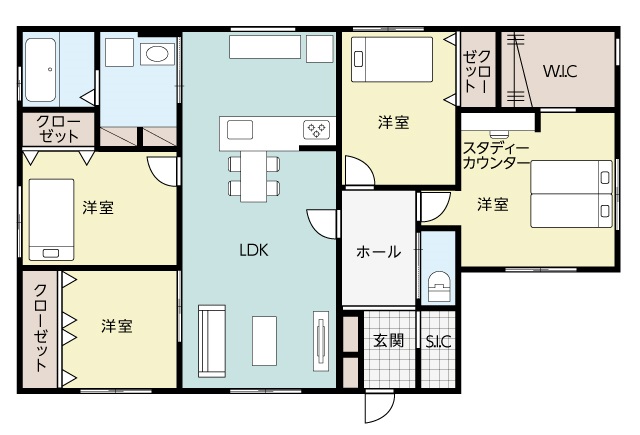

【30~35坪】2,500万~3,000万円の平屋

間取り:4LDK

玄関を南側中央に配置し、玄関ホールからリビングと各居室につながる4LDKの間取りです。

中央に配置された玄関ホールを起点として、東側はプライバシーが確保された2つの居室、西側は、水回りとコミュニケーションが取りやすいリビング、2つの居室に分かれています。

また、33坪まで広くなると、和室を除く各居室で6帖以上の広さがあり、寝室のウォークインクローゼットをはじめ、各居室に収納スペースも確保されています。

デッドスペースとなりやすいリビングのドア横やウォークインクローゼットの入り口にワークスペースを設けるなど、無駄の少ない間取りです。

注文住宅で平屋を建てる際の注意点

二階建てとは間取りが大きく異なる平屋を建てる際の注意点を解説します。

建ぺい率を理解しておく

平屋の場合、建てる地域の建ぺい率を理解しておくことが大切です。

建ぺい率は、土地面積に対する建築面積の割合です。用途地域によって30%~80%で定められています。

例えば、建ぺい率60%が指定された地域の場合、延床面積(建築面積と同じとする)90平方メートル(約27坪)の家を建てるためには、150平方メートル(約45坪)の敷地面積が必要です。

立地によっては、これだけの広さの土地の確保が難しい、あるいは資金計画上予算がオーバーする可能性もあるでしょう。

一方、総二階建ての家であれば、その半分の敷地面積で済みます。

注文住宅で平屋を土地から取得する場合、まず、指定される建ぺい率から、希望する広さの家を建てられるだけの土地を確保できるか注意しなければなりません。

防犯対策をおこなう

空き巣・強盗などの侵入経路となる窓や玄関が1階に集中しているため、二階建ての住宅以上に防犯対策を意識したほうがよいでしょう。

安全合わせ複層ガラスなど防犯性能の高いガラスを採用するほか、ロック付きクレセントや補助錠を取り付けると開けられにくくなります。

その他、防犯性の高い面格子や雨戸取り入れ、玄関ドアには、防犯サムターンやガードプレートを取り入れる対策も効果的。

また、プライバシー面の配慮も必要ですが、敷地内の死角をなくし見通しをよくする建物配置や外構計画も大切です。そのうえで、防犯砂利や防犯カメラ、人感センサー照明の設置などを検討してみましょう。

プライバシーに配慮する

すべての居室が1階部分にある平屋は、前面道路や隣接建物からの視線などプライバシーを確保する必要性が高いでしょう。

通行人が多い前面道路や高い建物が近隣に建っている場合は、日常的に過ごす時間の多いリビングや寝室などへの視線を意識した間取りを考えることが必要です。

日当たり・風通しのよさを考慮する

隣地に三階建ての家や周辺に高い建物があると、日当たりや風通しに影響する可能性があります。

特に、建物と隣地や道路境界までの距離が短いほど、採光や通風を確保しにくく、周辺建物の影響を受けやすいため注意が必要です。

また、家を建てる段階では近隣に高い建物がなくても、用途地域によって将来的に高層マンションやビルなどが建つ可能性もあります。

どのような建物が建つ可能性がある地域なのか、周辺の土地の利用状況も含めてしっかりとチェックしましょう。

平屋の建築実績が豊富な会社に依頼する

平屋の建築実績が豊富な建築会社・ハウスメーカーに依頼することも大切です。

平屋の間取りでは、日当たりの確保、デッドスペースの解消、プライバシー面への配慮など、二階建てと異なる視点で注意しなければならないこともあります。

また、間取りだけでなく、建物の配置や外構計画も防犯性やプライバシーに影響する重要なポイントです。

平屋の施工実績が豊富な会社であれば、建物プランから外構計画まで、これまでの培ったノウハウをもとに最適な提案をしてもらいやすいでしょう。

注文住宅の平屋の価格相場に関するまとめ

最後に、平屋の価格相場に関するまとめをご紹介します。

注文住宅で平屋を建てる費用相場は?

平屋の建物本体工事の坪単価は、50万円~70万円が目安です。

延床面積30坪(約99.1平米)の平屋の場合、付帯工事費や諸費用を含めた建築費用は、およそ2,100万円~3,000万円となります。

注文住宅の平屋の建築費用を抑えるコツは?

建物形状や外観をシンプルにすることで、基礎や屋根、外壁面積を抑え、材料費や施工費を抑えられるでしょう。

また、間取り上も部屋数を抑えることで、間仕切りや窓、ドアにかかる工事のコストダウンが可能です。

注文住宅の平屋を建てる際の注意点は?

1階部分にすべての居室や開口部が集約されるため、日当たりやプライバシーの確保、防犯対策が重要です。

また、土地から取得する場合は、平屋は二階建て以上に土地面積が必要となりやいことから、まずは建ぺい率を確認し、資金計画も含めて建築に必要な土地を確保できるかを確認しましょう。

注文住宅で平屋を建てる時の費用は、建物形状や間取り、設備や外内装材のグレードなどによって変わりますが、建物本体価格は50万~70万円/坪が目安。

このほか、付帯工事費や諸費用、また、土地から購入する場合は、土地代やその諸費用が必要なため、まずは、しっかりと資金計画を立てることが重要です。

平屋には二階建てにはないメリットも多い一方、日当たりやプライバシーなど注意しなければならない点もあります。資金計画とあわせ、平屋と二階建ての特徴を踏まえたうえで判断するとよいでしょう。

注文住宅を建てる