賃貸契約の入居審査って何をチェックされるの?通る人・落ちる人の違いと審査の流れ

賃貸借契約では、契約を更新する際、地域によって更新料を支払うことが必要となります。更新料は、負担も大きいことから関心の高い人も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、「賃貸契約の更新料」について解説いたします。

記事の目次

更新料とは、建物賃貸借契約の更新の際に、借主が貸主に対して支払う一時金のことを指します。

ここでいう賃貸借契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。

両者の違いは「更新の有無」です。

普通借家契約と定期借家契約には、両方とも「20○○年○月○日~20××年×月×日」のような契約期間が存在します。

普通借家契約では、契約期間満了時に契約を更新することが可能です。それに対して、定期借家契約では契約期間満了時に確定的に契約が終了します。

定期借家契約には更新という概念がなく、仮に契約を延長したい場合には、協議の上、「再契約」ということになります。

よって、更新料は普通借家契約の場合しか発生しないことになりますが、借主の権利として更新することを選べる普通借家契約の方が有利といえるでしょう。

一般的な賃貸物件の場合、普通借家物件が多いです。

ただし、近年はシェアハウスやリロケーション(海外赴任中等の賃貸のこと)の物件で、定期借家契約の物件が増えつつあります。

物件を探す際は、普通借家契約か定期借家契約かも意識しておきましょう。

なお、契約更新時には、更新に関連する費用が存在しますので、紹介します。

借主は、通常、家財の火災保険に加入しています。賃貸借契約期間と火災保険の契約期間が同じ場合には、更新時に火災保険も更新あるいは加入し直す必要があります。

ほとんどの人が賃貸借の契約期間と火災保険の契約期間を一緒にしているため、更新時に火災保険料も発生する事となります。

保証会社(家賃保証会社)を利用している場合、更新時に保証会社に更新時保証委託料を支払います。

保証期間は賃貸借契約と同じことが多いので、利用している場合は更新時に別途保証料が発生するのが一般的です。

更新時保証委託料は保証会社によって金額が異なります。更新時保証委託料の相場は、「10,000円/年」または「賃料の10%~30%/年」となっており、初回契約時の保証料よりは割安となっていることが一般的です。

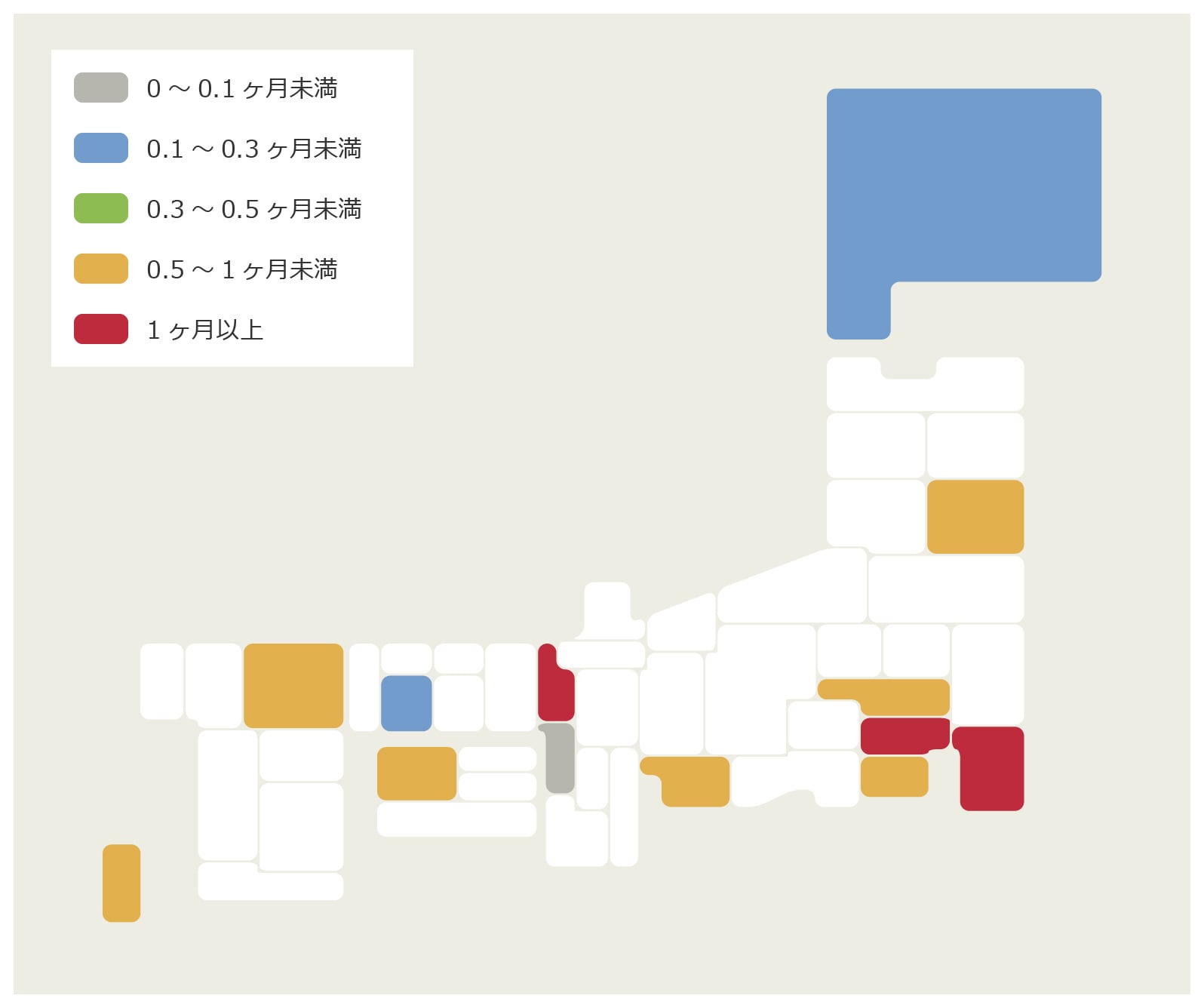

更新料の相場は地域や物件によっても異なります。首都圏では更新料は2年に1度で家賃0.5~1カ月分が多いです。東京都の更新料の相場は2年に1度の1カ月分となっています。

京都府のように更新料が高く、1年に1度2カ月分を取るような地域がある一方で、更新料を取らない地域も多く、差があります。

更新料の相場は物件によっても異なります。都内は住宅や事務所の更新料は1カ月程度ですが、契約期間の長いテナントでは更新料が1~5カ月分と、更新料が高く定められているような物件もあります。

日本全国の更新料の相場 ~徴収割合と平均金額~

| 地域名 | 割合 | 平均 |

|---|---|---|

| 北海道 | 28.5% | 0.1ヶ月分 |

| 宮城 | 0.2% | 0.5ヶ月分 |

| 埼玉 | 61.6% | 0.5ヶ月分 |

| 千葉 | 82.9% | 1.0ヶ月分 |

| 神奈川 | 90.1% | 0.8ヶ月分 |

| 東京 | 65.0% | 1.0ヶ月分 |

| 愛知 | 40.6% | 0.5ヶ月分 |

| 京都 | 55.1% | 1.4ヶ月分 |

| 大阪 | 0% | 0円 |

| 広島 | 19.1% | 0.2ヶ月分 |

| 愛媛 | 13.2% | 0.5ヶ月分 |

| 福岡 | 23.3% | 0.5ヶ月分 |

| 沖縄 | 40.4% | 0.5ヶ月分 |

更新料は商習慣で発生している金銭であり、法律上の根拠はありません。ただし、契約書で更新料に関する取決め事項(更新料特約)があれば、契約上の支払義務はあります。

更新料については、更新料特約が消費者契約法に該当して無効ではないかという裁判がありましたが、結果は「有効」であると判断されました。この判例は、更新料の額が賃料の額や更新される期間などに照らし高額すぎる等の特段の事情がない限り、更新料特約は有効であると認めた最高裁判決です。

【最高裁第二小法廷平23.7.15判決の要旨】

賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料の支払を約する条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらない。

更新料に関しては、交渉すること自体は可能です。

更新料そのものを交渉することは少ないですが、借主から家賃減額交渉を申し出ることはよくあります。借地借家法では、賃料が周辺類似の物件に比べて高い場合、更新時期に限らず借主からいつでも賃料減額請求できることが定められています。

【借地借家法第32条 借賃増減請求権】

建物の借賃が,土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により,土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により,又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは,契約の条件にかかわらず,当事者は,将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし,一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には,その定めに従う。

そのため、「更新料」にフォーカスするのではなく、まずは法律で明記されている賃料減額請求権を行使して家賃交渉するのが基本です。例えば家賃減額を断られても、「では、更新料を免除して頂けませんか?」と二段構えで交渉すると更新料を下げてくれる可能性はあります。

また、分割払いについても、交渉できないという理由はありませんが、最初から更新料だけをフォーカスして交渉しても上手くいかないことが多いです。あくまでも法律で認められている賃料減額を主体とした交渉を行い、その結果、更新料の減額や分割払いといった条件を勝ち取るのがセオリーといえます。

更新料は払わなくても、直ちに契約解除されるものではありません。継続的な賃料不払いや用法違反等があり、賃貸借契約を継続しがたい背信的行為があるときに、はじめて貸主からの契約解除が認められます。

しかし、更新料の不払いは信頼関係を破壊する背信行為の1つとなるため、その後、家賃不払等が積み重なると、契約を解除されやすくなります。

万が一更新料を支払わずに更新された場合、合意更新ではなく、法定更新となります。法定更新とは、貸主が期間満了の1年前から6カ月前までに「更新をしない旨の通知」をしなかったときに、それまでと同じ条件で契約を更新したものとみなされる更新のことです。

法定更新となった場合、更新後の契約は期間の定めのない賃貸借になります。期間の定めのない賃貸借となると、貸主は正当事由があれば6カ月前にいつでも解約の申入れができるようになります。

仮に貸主側に立ち退きに必要な正当事由が備わると、いつでも解約要求が出てくる可能性が生じ、借主の立場が不安定になります。よって、貸主との信頼関係を継続させるには、更新料はきちんと払った方が良いのです。

更新時期が近づいたら「引越し」と「契約更新」を比較するのが良いでしょう。

家賃の安いところに引越せば、その後の毎月の家賃負担は軽くなります。ただし、引越し代や敷金、仲介手数料等の一時金が発生します。今の家を退去する際も、原状回復が求められる可能性もあり、敷金が全額戻ってくるとは限りません。

一時金に関しては、引越すよりも更新した方が安くなることが多いため、引越後の賃料も含めて検討することが必要です。

引越しの際は、更新料の値段と引越し費用を詳細に割り出しておくことがポイントです。例えば、以下のようなケースで「更新」と「引越し」を比較してみます。

更新料の値段と引越し費用を比較した図

(今のマンション)

賃料:月9万円

更新料:9万円(1カ月分)

(引越し先のマンション)

賃料:月7万円

敷金:7万円(1カ月分)

礼金:7万円(1カ月分)

仲介手数料:7.7万円

引越し代:10万円

戻ってくる敷金:▲9万円(引越し前の家で預けていた敷金)

敷金、礼金、仲介手数料は賃料の1カ月分だった場合で算出しています。

上記の例では、引越しで発生する「敷金」や「礼金」、「仲介手数料」、「引越し代」、「戻ってくる敷金」は合計すると22.7万円となります。引越ししなければ、更新料だけで済むので、必要な一時金は9万円です。

引越すと22.7万円、更新すると9万円のため、一時金は更新の方が13.7万円安くなります。

一方で、家賃については毎月2万円の差がありますので、13.7万円の差額は7カ月で回収できることになります。引越し先で7カ月以上住むことが確実であれば、このケースでは引越した方が得になるということです。

賃貸物件を探す際には事前に更新料をチェックすることが重要です。ただし、更新料についてはチラシやインターネット広告には記載がない場合もあります。

そのため、更新料については物件案内時に不動産会社に直接確認しておきましょう。

以上、賃貸借契約の更新料について解説してきました。

更新料特約は、高過ぎない更新料であれば有効です。賃貸借契約を締結する際は、更新料の規定についてしっかりチェックするようにしましょう。