神棚の配置方法は?方角や場所、祀り方(飾り方)の注意点を知っておこう

記事の目次

神棚とは?

わたしたちは天地の恵みによって生かされ、神々のご守護をうけているとされています。伊勢神宮(神宮)にお祀りされる天照大御神(あまてらすのおおみかみ)から「天の恵み」、地域を守る氏神様から「地の恵み」の恩恵と守護を受け、日々祈りを捧げるために神様の力が宿るといわれるお神札をお祀りするのが神棚です。

文献を遡ると、「古事記」にも神棚の記述があります。江戸時代以降にお伊勢参りが盛んになり、そこから神宮のお神札を祀ることが一般に普及したと考えられているようです。

お神札を粗末に扱わないように神棚にお祀りするのが望ましいですが、カタチにとらわれ過ぎてお祀りをしないよりも、お祀りして日々お参りすることが大切です。

神棚と祖霊舎の違いは?

祖霊舎(それいしゃ)とは、神道においてご先祖様の霊を家庭でお祀りする祭壇のこと。御霊舎(みたまや)、神徒壇(しんとだん)とも呼ばれます。仏式の仏壇に当たるもので、ご先祖様や故人の御霊の宿るお札をお祀りします。神棚にお祀りするのは神様、祖霊舎にお祀りするのはご先祖様の御霊という違いがあります。

神棚の種類

神棚の形や大きさには、さまざまな種類があります。多くの選択肢の中から、お祀りするスペースに合わせて適当なものを選びましょう。伝統的な神棚には、お神札を納める場所が3つある「三社造り」と「一社造り」があります。最近では洋室に合うシンプルなデザインの神棚も増えているので、住まいに調和したものを探すのもよいでしょう。地域によっては神棚を用いずに、お神札のみをお祀りする風習のあるところもあります。

一般的な神具は何がある?

神具(しんぐ)とは、神道の祭祀に用いたり、神様をお祀りするために神棚にお供えしたりする道具のことです。一般的な神具には、神鏡(しんきょう)、瓶子(へいじ/へいし)、 水玉(みずたま) 、皿(さら)、三宝(さんぽう)または八足台(はっそくだい)、榊立て(さかきたて)などがあります。

神鏡

神鏡は、太陽を表します。また鏡に映る自分の姿を見て、お参り前に清らかに心を整える役割もあります。

瓶子

瓶子はお神酒をお供えする際に使う器です。御神酒を対になるようにお供えするため、2つ必要になります。

水玉

水玉はお水入れです。水器と呼ばれることもあります。

皿

皿には、お米とお塩をそれぞれ入れてお供えします。

三宝または八足台

神饌(水・米・塩・お神酒)を乗せる台です。台の繋ぎ目部分が手前にくるように設置します。

榊立て

榊とは、神棚や祭壇に供え神事に用いられる植物です。お水を入れて榊を立て、神棚の左右に対で置きます。

神棚や神具の種類についてわかったところで、次からは実際に神棚を飾る場所についてみていきましょう。

神棚を配置する場所・方角は?

神棚は、お神札(神様)をお祀りする場所。神様に落ち着いてくつろいでいただける、明るくて清浄な場所が好ましいとされています。では、具体的にはどのような場所がよいのでしょうか?

配置するのに適した場所は?

家族みんなが祈りを捧げるのに、ふさわしい場所を選びましょう。お参りしやすいように、家族が集まるリビングなどが最適です。神様の上を人が歩いたり、座ったりすることのないように、家の最上階に設置するのが望ましいとされています。

リビングが1階だったり集合住宅などで物理的に最上階への設置が難しい場合は、神様のいる場所が天上であることを表すために、神棚の上の天井に「雲字」(雲の文字)を貼ったり、雲の形をした雲板を置いたりします。また、神棚が人の目線よりも低い位置にならないように、なるべく天井近く、高い位置に設置しましょう。

配置するのに適さない場所は?

穢れがあるとされる場所、人が出入りして落ち着かない場所、大人の目線よりも低い位置に設置するのは避けましょう。具体的には、キッチンやトイレ、お風呂などの水回りは汚れやすく、不浄の場所といわれるため避けたほうがよいとされています。ペットのトイレの上、ペットサークルなどの上も避けたほうがよいでしょう。また、玄関や扉の上などは人の出入りが多く、神様が落ち着かないためふさわしくありません。また、暗くて狭いじめじめした場所、寝室のようにプライベート感のある部屋も、家族みんながお参りしやすいかどうかという点であまり好ましくないでしょう。

神棚を目線よりも下の位置にすると、神様を見下ろす位置関係になってしまうため避けてください。

設置したくても壁に傷をつけられない賃貸物件や、他の住民が同じ屋根の下に暮らすマンション・アパートなどの集合住宅で神棚を飾る場合の設置方法は、こちらの記事をチェックしてみてくださいね。

- 賃貸物件でも神棚は飾れる?おすすめの神棚と設置方法、注意点や移動方法も解説

- 日常生活の中で初詣や合格祈願、安産祈願などで神社にお参りし、お神札(おふだ)をいただく機会もよくあると思います。

続きを読む

神棚を配置する方角は?

神棚には、神宮のお神札「神宮大麻(じんぐうたいま)」をお祀りすることが多いと思われます。神宮が祀る神様は、太陽を司る天照大御神。そのため、日の昇る方角の東、日がもっとも高く、長く輝く南の方角に向けて配置するのが好ましいとされています。もし、東向きや南向きが難しい場合は、西向きを選ぶようにするとよいでしょう。北向きや西向きの配置は避けた方がいいとされていますが、間取りや造りによっては難しいこともあり得ます。あまりこだわらずに、神様を丁寧にお祀りできる場所かどうかで考えましょう。

お札の祀り方は?

神棚にお祀りするお神札は、主に神宮のお神札(神宮大麻)、氏神様のお札、個人の特別な信仰等により崇敬される崇拝神社のお札の3種類です。お神札には順位があり、お祀りの際の並べ方にも決まりがあります。神棚の種類ごとに、お神札の並べ方についてみていきましょう。

三社造りの場合

三社造りの神棚にお神札をお祀りする場合、中央に神宮のお神札(神宮大麻)、向かって右に地域の氏神さまのお神札を、そして向かって左に崇敬している神社のお神札をお納めします。つまり、中央が最上位、次が向かって右、その次に向かって左の順です。他の神社に参詣してお神札が増えた場合は、左にお祀りしている崇拝神社のお神札の後ろに重ねてお納めしましょう。

一社造りの場合

一社造りの神棚にお神札をお祀りする場合、神宮大麻を一番手前に、次に氏神さま、その後ろに崇敬神社の順でお神札を重ねてお納めします。その他のお札は、さらに後ろに重ねてお納めするとよいでしょう。なお、神棚に入り切らない場合は横に並べます。

お神札のみ祀る場合

お神札のみをお祀りする場合は、三社造りの神棚にお神札をお祀りするのと同じ並び順でお祀りするか、一社造りの神棚にお札をお祀りする場合と同じ並び順に重ねてお祀りしましょう。

神棚へのお供え物は?

ここでは、神棚にお供えするものを神具とともにご紹介します。

お供え物の種類は?

お供え物には以下のようなものがあります。それぞれどの神具を用い、どの場所に置き、どのような頻度で交換するかの目安を記載していますので参考にしてください。

榊

神事に欠かせない榊(さかき)は、生命力があり、みずみずしいものを選びましょう。榊立てに入れ、神棚の左右に対になるようにお供えします。神社で神事(月次祭)が執りおこなわれる毎月1日と15日に新しくするのが一般的とされていますが、枯れる前に新しいものと取り換えるほうが好ましいでしょう。

御神酒

御神酒(おみき)とは神様にお供えするお酒のことで、瓶子に入れてお供えします。御神酒をお供えする場合は、対の瓶子を用意してお米の左右に並べましょう。御神酒に使うのは、醸造アルコールを含まない純米酒がよいとされています。

お米とお塩

神具の皿には、それぞれ塩とお米を置きます。塩は精製されていないもの、お米は生米を洗ったものがよいとされています。炊いたお米をお供えするときは、湯気を召し上がるので、10分ほどで下げてもよいという説もあるようです。塩もお米も、毎日新しいものに換えてください。

お水

お水は、毎朝一番に汲んだ水を水玉に入れてお供えしましょう。水玉には蓋が付いているので、お供えするときは蓋を開けておくか、少しずらしておくようにします。

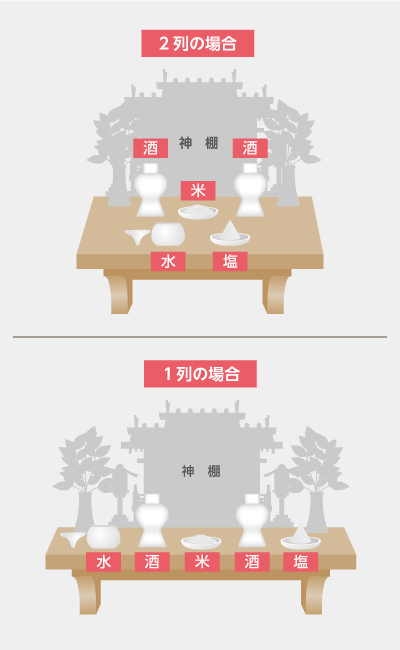

お供え物の配置は?

お米、お塩、お水といった神饌(しんせん)は、三宝や八足台の台に並べてお供えし、三宝や八足台は神棚の真ん中に配置します。三宝の上に2列で配置は、手前に向かって左にお水、真ん中にお米、右にお塩を置きましょう。御神酒を配置する場合は、真ん中にお米、左右に御神酒を置き、手前左にお水、右にお塩を置いてください。

また、榊を入れた榊立ては、神棚の左右の横に置きます。

取り替えた後のお供え物はどうする?

取り替えた後のお供え物は、料理に使うなどして食べても問題ありません。お神酒やお塩は、お清めの効果も期待できます。玄関先に撒いて、お清めに使うのもいいかもしれません。

神棚の拝み方・お作法は?

神棚の拝み方は基本的に神社にお参りする時と同じ。お参りする前に手を清め、口をすすぎます。 神棚に向かって軽く一度頭を下げたあと、90度に身体を折って深く頭を下げ、これを二回繰り返します(二拝)。次に両手を胸の高さで合わせて、拍手(かしわで)を二度打ちます(二拍手)。両手を合わせてお祈りしたあと、手を下ろし再び深々と一回頭を下げます(一拝)。そして、最後に軽く一礼して下がります。

神棚と仏壇の両方がある場合、どう配置する?

神棚と仏壇は、なるべく同じ部屋に置かないほうがよいといわれています。しかし、一緒の部屋にしても問題ないという考え方もあるようです。ただし、配置については注意が必要になります。

神棚と仏壇を向かい合わせにしない

神棚と仏壇が対面にならないように注意しましょう。向かい合わせにすると、一方を拝んでいるときに、もう一方に背中やお尻を向けることになって神様や仏様に対し失礼にあたります。

神棚と仏壇を上下に設置しない

仏壇は、前に座って拝むときに御本尊の目線より人の目線が下になるようにします。神棚はなるべく、天に近い場所に設置するのが理想です。省スペースになるからといって、神棚と仏壇を上下に設置することはやめましょう。拝礼の順を考えるときには「神様は人間より位が高いので上」「仏教は座って拝むのが礼儀なので下」とされているため、神棚が先になります。しかし、配置については別問題。神棚の下に仏壇を安置すると、神様が仏様を踏むことになり逆も同じです。これは建物の上・下階でも同様で、仏壇を安置している部屋の真上の部屋に神棚を祀るのもよくありません。

神棚と仏壇を並べる場合は神棚を上位にする

神棚と仏壇を横並びに置く場合は、神棚が上位になるように配置します。まず、神棚をふさわしい場所(東向き、南向きで清浄な場所)に設置しましょう。そして、神棚に向かって左に仏壇を置くようにしてください。

まとめ

日々、お家でもお参りをする生活習慣をつけるために神棚を設置したいと思う方は、正しい配置方法やお供えのルールなどを覚えておきましょう。とはいっても、現代の住宅事情では、もっとも正しいとされる位置に神棚を配置するのは難しい場合もあります。カタチにとらわれすぎず、日常でのお参りのしやすさを優先し、神様に失礼にならない場所にお祀りするようにしましょう。毎日、朝一番のお水を汲みかえるなどお参りの習慣がつくと、生活にも正しいリズムが生まれそうです。

物件を探す