【2026年】恵方巻の方角は?恵方の決まり方や食べる時のルール、種類や巻き方も紹介

記事の目次

2026年の恵方巻を食べる方角は?

2026年の節分では、恵方巻を食べる方角として縁起がいいとされているのは、南南東やや南です。まず南南東は、南と東南の中間あたりをさします。そこからさらに、南南東と南の中間に入るような角度が、南南東やや南です。具体的な角度で言うと、北から時計回りに 165度 前後 の位置になります。とはいえ、ここまで厳密な方角でなくても問題はありませんので、南と東の中間あたりから、少し南寄りくらいに考えておくとよいでしょう。少し細かいのでややこしいかもしれませんが、スマートフォンのコンパス機能などで方角を確認しながら、大まかにどの向きになるのかチェックしてみてください。

恵方はどうやって決まるの?

恵方巻を食べる向きとして縁起がいいとされる方角(恵方)は、毎年の福をもたらす年神様がおられる位置とされています。この年神様の方向を見て恵方巻きを食べることで、幸福を願う意味が込められています。ちなみに年神様の方角は、古代中国の暦にも使われた十干(10種類の日付の符号)に基づいて決まります。この十干には、ねずみや牛などの12種類の動物の分類でも知られる十二支との組み合わせによる運気の方角がそれぞれに割り当てられています。なお十干は、以下の表にもある10種類の名称が付けられており、恵方の向きとしては次のように振り分けられます。

| 十干(じっかん) | 恵方16方位 | |

|---|---|---|

| 甲(きのえ)・ 己(つちのと) |

東北東 | 甲の方角:東北東微東 /75度 |

| 乙(きのと)・ 庚(かのえ) |

西南西 | 庚の方角:西南西微西 /255度 |

| 丙(ひのえ)・ 辛(かのと) |

南南東 | 丙の方角:南南東微南 /165度 |

| 丁(ひのと)・ 壬(みずのえ) |

北北西 | 壬の方角:北北西微北 /345度 |

| 戊(つちのえ)・ 癸(みずのと) |

南南東 | 丙の方角:南南東微南 /165度 |

2027年・2028年の恵方と節分の日は?

2027年と2028年の恵方もご紹介します。

| 年 | 日にち | 恵方 |

|---|---|---|

| 2027年 | 2月3日(水曜日) | 北北西やや北 |

| 2028年 | 2月3日(木曜日) | 南南東やや南 |

恵方巻の由来は?

恵方巻を食べる習慣の発祥としては、さまざまな説があり、実際の明確な由来は判明していません。ただ先ほども出てきたように、毎年の恵方は年神様のいる方向として、古来中国の陰陽道の思想による十干にともなって決まっています。こうした年神様の方角に向かうことで、万事の縁起がいいとされる言い伝えもあり、恵方巻を食べてゲン担ぎをする風習の根元になったとも考えられています。ちなみに恵方巻を食べるようになったきっかけは、かつての大阪の花街や商業関連の組合といわれることもありますが、定かではなく諸説あります。

恵方巻を食べる時のルールは?

せっかく恵方巻を食べるなら、できるだけ縁起がよくなる作法を知っておきたいもの。必ず守らなければならないわけではありませんが、恵方巻でゲン担ぎをするには、次のような方法で食べるのが好ましいとされています。

その年の恵方を向いて食べる

前述にもあるように、年神様がおられるとされる恵方を向いて食べることで、いい運気を呼び込むゲン担ぎになるといわれています。2026年は南南東やや南が年神様のいる恵方なので、その方角に向かって、恵方巻きを差し出すような姿勢で食べるようにしましょう。きちんとどちらが恵方になるのかコンパスなどで確認して、その方角を向いて食べることで、年神様からのご利益に期待できます。

願い事を思い浮かべながら無言で食べる

恵方巻は、基本的には食べきるまで、口は離さないほうが縁起はいいとされています。口が外れてしまった隙から、いい運気が流れ出てしまい、福も離れてしまうとされるためです。とはいえ恵方巻を一気に食べきるのは難しいので、なるべく言葉は発さないようにするのがよいとされています。また願い事を頭に思い浮かべておくと、年神様からのご利益で叶いやすくなるとの言い伝えもあります。恵方巻は願いを込めつつ、黙々と食べるのがベストです。

ひとり一つ、切らずに食べきる

恵方巻は、「縁や福が切れる」といった語呂の関係もあり、切らずにそのまま1本で食べるのが吉になりやすいともいわれています。しかし大きめのサイズだと、量が多すぎるなどの難しい場合も考えられますが、できれば1本のまま食べられるとよいでしょう。もし自宅で作るのであれば、食べやすい太さや大きさにしておくのがおすすめです。

恵方巻には何を入れる?

恵方巻には、なるべく縁起のいい具材を選ぶと、ゲン担ぎにもつながりやすくなります。以下からは、恵方巻の具材として、おすすめの食材をご紹介していきます。

七福神に由来する7種の具材がある

日本でよく縁起がいいとされているのは、七福神に見立てて使われることも多くある7つの食材です。具体的には、うなぎ(穴子)・えび・だし巻き玉子・かんぴょう・きゅうり・しいたけ・桜でんぶの7つ。それぞれ次のような意味を持つことから、ゲン担ぎの定番として知られています。

- うなぎ(穴子):長寿(細長い形状)、出世(うなぎ昇り)

- えび:長寿(曲がった腰)、慶事(目玉から転じて“めでたい”)

- だし巻き玉子:金運(黄金色)

- かんぴょう:長寿(細長い形状)

- きゅうり:幸福、利益(9つの利)

- しいたけ:護身(兵士の笠の形状より)

- 桜でんぶ:慶事(原料の“鯛”より)

いずれも見た目などの特徴から、縁起のいい意味合いにつながりやすく、節分以外の行事でもよく登場する具材です。

近年はさまざまな「恵方巻」も

恵方巻の具材には特に決まりはなく、前述のような縁起のいい作法(方角・話さない・切らない)ができれば、十分にゲン担ぎになるとされています。最近では、海鮮・韓国風・お肉などのさまざまなタイプの太巻きや、ロールケーキを恵方巻に見立ててデザート感覚で楽しむ場合も。恵方巻のスタイル自体は自由なので、好みに合わせた食べ方を選んでも問題ありません。

恵方巻をきれいに巻くには?

恵方巻を自作する際に、意外と難しいのが仕上げの手巻き。うまく巻けていないと食べづらいですし、せっかくなら見た目もきれいにしたいですよね。ここからは、恵方巻を作る時に、上手に巻くためのコツも見ていきましょう。

巻きすの上にのりを置く

巻きすは、恵方巻のようなのりで巻く料理を作る際に使う、小さなすだれのような竹製の調理アイテムです。ラップやクッキングシートなどで代用もできますが、巻きすのほうが厚さがある分、手巻きがうまく仕上がりやすくなります。ちなみにのりは、光沢のあるなめらかな表面を下側にするのが基本。ザラっとした裏面のほうが、ごはんに接着しやすく、巻いたあとの見た目もツルツルとしていてきれいにできます。

酢飯250gをのりの奥3cmほど残して均等に広げる

一般的な焼のり1枚のサイズを使うのであれば、酢飯の量は、250g(約0.8合)ほど使うのが大まかな目安です。そして酢飯をならす時には、のりの奥側には3cm程度の余白を残しておきましょう。そうすると巻いたあとに、のりから酢飯がはみ出すことなく、きれいな見た目にできます。また酢飯を広げる時には、なるべくふんわりと、やさしい力で平らにしていくのがおすすめ。米粒同士に隙間があったほうが、巻いた時に密着しやすくなり、仕上がりもよくなります。

具材を中心より少し手前に置く

それぞれの具材は、敷いた酢飯の中心部分よりも少し手前に置くと、巻いたあとできれいに真ん中の位置に来るようになります。なるべく硬めの食材が軸になるように配置しておくと、巻く時の形が安定しやすくておすすめです。また玉子焼きやしいたけなど、いくつか並べて巻くような具材は、酢飯にしっかりと密着するように先に置いておくと仕上げやすくなります。

ごはんとのりをあわせるように巻いて形を整える

具材が置けたら、手前側にあるのりを奥側の酢飯に密着させるように、巻きすと一緒に持ち上げて巻きます。酢飯を敷いた奥側の端を目がけて巻いたら、形を整えるようなイメージで、手前に押し込むように仕上げていきましょう。ゆっくり慎重に巻くと形が崩れやすいので、さっと素早く巻き込むのがコツです。そして巻きすで包んでぎゅっと丸めて、形を整えたら完成です。

5分ほどおいて全体をなじませる

巻き終わったら、すぐに食べても問題ありませんが、少しなじませておいたほうが形は崩れにくくなります。巻いたつなぎ目の部分を下側にして、大体5分くらいを目安に置いておくと、きれいな見た目に仕上がって食べやすくなります。

恵方巻の他にもある節分料理・食材

地域によっては、それぞれ独自に節分の風習が根付いている場合もあり、恵方巻以外にもさまざまな伝統の行事食が存在しています。では恵方巻の他に、節分ではどのような料理や食材を食べる文化があるのか、以下から簡単に見ていきましょう。

福豆

福豆は、豆まきにも使われる炒った大豆で、「鬼は外、福は内」でおなじみの節分料理です。災いを意味する鬼を追い払うのに使う福豆を食べることで、病気などの厄を払って健康に過ごせるとの言い伝えがあります。年齢の数に合わせてそのまま食べるのが定番ですが、煮物などにする場合も。福豆は全国的に見られる節分文化ですが、北海道や東北地方の他、新潟県・宮崎県・鹿児島県などの一部地域では、落花生を使う風習も見られます。

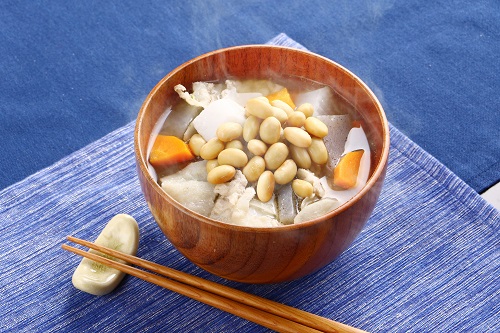

けんちん汁

けんちん汁は、関東地方の一部(おもに神奈川県)で見られる節分料理で、寒い冬を無事に乗り越えられることを祈って食べる縁起物でもあります。温かい料理で、健やかに過ごすための願いが込められています。

そば

そばは、長野県や島根県などの一部地域で、身を清めて長生きするための願いを込めて食べられる節分料理です。二十四節気では、立春が年はじめの時期でもあり、年越しと同じような感覚で節分にそばを食べる文化が見られます。

福茶

福茶は、豆まきの福豆をお茶に入れて飲む節分食で、かつての都で疫病が流行した際に厄払いの効果を持ったとの言い伝えがある縁起物です。京都をはじめとした関西地方や、中国・信越・九州地方の一部、静岡県などでも見られる節分文化でもあります。

いわし

焼いたいわしのにおいによって、鬼を追い払えるとの言い伝えから、関西や関東などの一部地方で食べられることも多い節分食材です。地域によっては、焼いたいわしの頭を玄関先に飾って、災いから家を守る風習が根付いている場合もあります。ちなみにいわしは、そのまま塩焼きにしたり煮たりして食べるのが一般的です。

こんにゃく

こんにゃくは食物繊維が豊富な食べ物として、四国などの一部地方では、体を浄化して身を清める目的で食される文化が見られます。こんにゃくには体内の悪いものを洗い流す効果があるとされており、邪気を払うような意味合いで食べられる縁起物でもあります。

恵方巻の方角を間違えたらどうすればいい?

たとえ恵方巻を食べる方角を間違えたからといって、バチが当たったり、災いが訪れたりするわけではありません。あくまで節分文化は古くからの風習で、極端な話ですが仮に恵方巻を食べなかったとしても、福が来なくなるなどの心配はないでしょう。どうしても対処しなければならないわけではありませんが、気になる時には、再度正しい方角を向いて恵方巻を食べるのもいい方法でしょう。とはいえ、無理に対処する必要はないため、不安に思いすぎないのがベターです。

まとめ

2026年の節分は、南南東やや南が縁起のいい方角とされており、その方向を見て恵方巻を食べると福を招くゲン担ぎになります。ちなみに恵方巻は、縁起のいい方角を向いたうえで、切らずに1本のまま無言で食べるのが縁起のいい作法とされています。もちろん絶対的なルールではないので、気にしすぎることはありませんが、日本の伝統文化として覚えておくとよいでしょう。節分の時には、毎年の幸福と家を災いから守る願いを込めつつ、おいしい恵方巻を楽しんでみてくださいね。

物件を探す

注文住宅を建てる