カーテンはどう選ぶ?種類と特徴を徹底解説!

記事の目次

そもそもなぜカーテンが必要?

そもそも、カーテンはなぜ必要なのでしょうか? 「部屋の様子が外から見えないようにするため」はもちろんですが、ほかにもカーテンには役割があります。部屋に入る光の量を調整したり、部屋を快適な温度に保ったりといった機能面。また、やわらかい雰囲気や都会的で洗練されたイメージなど、部屋の雰囲気を決めるインテリアとしても大切な役割を担います。

【機能別】カーテンの種類

まずは、家で生活するうえで役立つ機能面にスポットをあてて、カーテンの種類をご紹介していきます。

【遮光・採光】日光を調整する

遮光

遮光カーテンとは、黒い糸を織り込む、樹脂を練り込むなどの特殊な加工によって、日差しを遮る生地で製造されたものです。照度計を用いた遮光性能試験によって、以下のとおり1級から3級にレベル分けされています。

| 1級遮光 | 遮光率99.99%以上 | 人の顔の表情が認識できないレベル |

|---|---|---|

| 2級遮光 | 遮光率99.80%以上99.99%未満 | 人の顔あるいは表情がわかるレベル |

| 3級遮光 | 99.40%以上99.80%未満 | 人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル |

数字だけ見ていると、どれもほとんど変わらないように感じるかもしれません。しかし、1級遮光カーテンと2級遮光カーテンでも、顔の表情の見え方に違いがあるほど明るさに差があります。さらに、遮光1級のカーテンは以下の5段階に細分化されていますので参考にしてみてください。

| 遮光1級(A++) | 生地から入ってくる光はほとんど感じない |

|---|---|

| 遮光1級(A+) | 生地からわずかな光を感じる |

| 遮光1級(A) | 生地から光は感じるものの、生地の織り組織や色はわからない |

| 遮光1級(B) | 生地から光を感じ、生地の織り組織や色も判別できる |

| 遮光1級(C) | 生地全体が薄明るく見えるが、人の表情は識別できない |

遮光の基準は、一般社団法人日本インテリアファブリックス協会によって定められています。睡眠をとる時はより暗い環境にしたいという人などは、細かくチェックしてみましょう。

遮光カーテンに期待できる効果は以下のとおりです。

- 街灯など窓からの明かりを遮断できるため、安眠効果が期待できる

- 外から、中にいる人の影も見えにくいためプライバシー保護に優れている

- 暑さ、寒さを防ぐ断熱効果があるため、空調効率を高め、節電につながる

- 畳の焼けなど室内の日焼け防止になる

採光

遮光とは反対に、効果的に光を取り入れるためのカーテンがあります。主に、レースカーテンと呼ばれる種類が採光カーテンにあたります。糸の織り方に工夫があるもの、繊維自体が加工された特殊繊維を使ったものがあり、いずれも光を拡散させながら透過するため、西日などの強すぎる光に効果的です。透過率のパーセンテージが高いものほど光を多く通し、内・外の様子が透けて見えます。

西向きや人の通る道に面した窓には透過率の低いレースカーテンを選び、人目が気にならず光が入りにくい場所には透過性の高いレースカーテンを選ぶなど、カーテンを取り付ける場所を考慮して透過率を決めるとよいでしょう。

【防音】室内外の音を防ぐ

防音カーテンとは、音が伝わりにくいように特殊加工された生地を使ったカーテンのことです。家で楽器を演奏する、ペットの鳴き声が気になる、隣の家の生活音が気になるなどの悩みがある場合に選ばれることが多いカーテンです。機能として、「吸音」「遮音」の2つを兼ね備えています。一般的にペットの鳴き声や赤ちゃんの泣き声、ピアノの音などの高い音には効果的ですが、電車や車の音のように震動をともなう低い音には効果が低いとされています。

遮音

部屋探しをする時に、隣の部屋との壁の厚さを気にする人は多いと思います。しかし、実際に部屋のなかでもっとも音が漏れやすい場所は、玄関と窓です。防音カーテンは、生地の裏側に硬い布や特殊加工を施した布を使って内外の音を遮音します。

吸音

効果的に防音できるカーテンには、音を遮る機能に加えて音を吸収する機能もあります。表側にベロア素材やベルベット素材、凸凹のある生地を使うことで音を吸収します。

【防炎】燃えにくくする

防炎カーテンは燃えにくく、火災が発生した場合でも、燃え広がりを抑えるように加工されています。公共施設や商業施設はもちろん、個人宅の高層マンションでも防火カーテンの設置が義務付けられている物件もあります。

【保温】室内の温度を保つ

部屋を快適な室温に保つカーテンを保温カーテンといい、その効果によって遮熱・断熱に分かれます。保温カーテンを利用することで、外からの熱で室内の温度が上昇しにくくなる効果があります。エアコンの設定温度を1度抑えることで、消費電力を約10%減らすことができるといわれています。そのため保温カーテンを使用すると節電効果も期待できそうですね。

遮熱

遮熱カーテンは生地に加工を施して、外からの熱を跳ね返すカーテンのことです。生地の素材にはセラミック粒子を練り込んだ糸を使用したもの、裏側の糸を金属で加工しているもの、糸状にした金属を織り込んでいるものなどがあります。

断熱

断熱カーテンは、部屋の暖かい空気が窓から逃げないようにするのと同時に、外からの冷気が入ってこないように遮断してくれます。断熱カーテンは高密度な生地のもの、ビニール生地のもの、裏地に空気の層を作る特殊加工が施されたものなどがあります。

遮熱カーテン、断熱カーテンの違い

遮熱カーテンは、太陽の熱を吸収せず反射させる効果を持つため遮光効果も兼ねており、夏の強い日差しや熱を遮ることができます。一方、断熱カーテンは室内へ熱の出入りを防ぐ効果を持ちます。特に冬には、部屋を暖かく保つ効果に優れています。季節によってカーテンを使い分けるのも選択肢のひとつですね。

【遮像】プライバシーを守る

プライバシーを守れるカーテンは、一般的なレースカーテンより生地が厚くなっていたり、光沢のある糸が織り込まれているため、外から室内の様子がわかりにくくなっています。そのためプライバシーを守ることができ、女性の一人暮らしや、人通りがある道に面した窓に適していますよ。

ミラーレースカーテン

ミラーレースカーテンは、特殊な糸を織り込んで鏡のように太陽の光を反射させることで、外から室内を見えにくくしてくれるレースカーテンです。一方、夜になって外よりも部屋のなかが明るくなると、屋外から部屋の様子が見えてしまいます。カーテンを重ね付けしていて、夜は厚手のカーテンを閉めるという場合は問題ありません。

遮像カーテン

遮像カーテンは、プライバシーカーテンとも呼ばれ、昼夜を問わず室内を見えにくくしてくれるカーテンです。生地が一般的なレースカーテンより厚手のため、室内からも外が見えにくいようになっています。電気を付けても外から室内の様子がわかりにくいのは安心ですね。

【UVカット】紫外線から守る

UVカットカーテンは、繊維のなかに紫外線吸収剤を配合するなどの加工を施し、紫外線を防きます。レースカーテンに付属することの多い効果で、昼間の明るさを取り入れながら、紫外線はガードしてくれるのです。UVカットの割合が高いものほど、紫外線を防いでくれます。一般的な窓は外の紫外線をほとんど防がず、80%近くは室内に入ってくるといわれています。UVカット効果によって、家具や畳などの強い日差しによる劣化も防ぐことができますよ。

【花粉・ハウスダスト対策】アレルギーから守る

薬剤を塗り込んで粘着させたり、特殊な繊維構造で花粉やハウスダストをガードしたりするカーテンを「キャッチレースカーテン」と呼びます。花粉の時期でも、空気の入れ替えをしたい場合におすすめの機能です。

【抗菌・防臭】部屋を清潔に保つ

カーテンのなかには細菌・ウイルスなどを分解し、抗菌、消臭してくれるタイプのものもあります。小さなお子さんや、ペットを飼育しているお部屋にあるとうれしい機能ですね。

【ウォッシャブル】お手入れが簡単になる

カーテンを開け閉めする時の手垢や室内のホコリ、窓を開けている時の排気ガスなどで、意外とカーテンは汚れています。ポリエステル100%や伸縮性の低い素材を使い、型くずれしにくいウォッシャブルタイプのものを選ぶと、自宅で洗濯することができます。お手入れがしやすく、清潔な状態を保てるため、クリーニング代の節約にもなるでしょう。

【タイプ別】カーテンの種類

ここではブラインドやロールスクリーンも含めて、機能面とは別にデザイン・形状別にカーテンの種類をご紹介していきます。ちなみに、窓周りの装飾全般を「ウィンドウ トリートメント」といいます。

ドレープカーテン

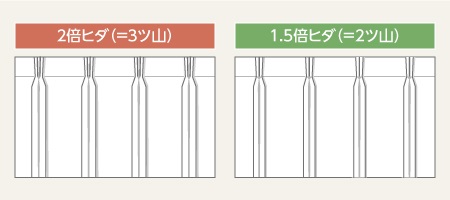

ドレープとはヒダのことをいい、山が2つの1.5倍ヒダのものと、3つの2倍ヒダがあります。もっとも一般的なタイプのカーテンで、先にご紹介した遮光、遮熱、防音などの機能を兼ね揃えたものも多数あります。

レースカーテン

薄手のレース生地でできたカーテンです。1枚で使うことはあまりなく、ドレープカーテンとセットで使うことが多いでしょう。昼間はレースカーテンのみを閉めておくことが多いため、遮像効果やUVカット効果を兼ね揃えるものが多く販売されています。

カフェカーテン

小窓や出窓などに取り付ける、丈の短いカーテン。外からの目隠しのほか、収納の目隠しにも使用され、インテリアとしても活躍します。

ロールスクリーン(ロールカーテン)

ロールスクリーンは、その名のとおりスクリーン状の一枚の布をくるくるとロールして開け、引っ張ると閉じることができるタイプで開閉が簡単です。また、ヒダがないためすっきりとしたデザインでさまざまな部屋にあわせることができますよ。

調光ロールスクリーン

シアータイプの光が透ける生地と、遮光タイプの生地がボーダーに並び、二枚をスライドさせることで光の量を調整できるタイプです。

シェードカーテン(ローマンシェード)

カーテンと同じように布地でできていますが、横開きではなく、上下に開閉して使います。ロールスクリーン同様、ヒダがなく、すっきりとした見た目が特徴です。ロマンチックなルースタイプやオーストリアンタイプなど、さまざまなバリエーションがあります。

ブラインド

スラットと呼ばれる羽根の角度を変えることで、光の量や視界を調節できます。さらに、ドレープカーテンよりも通気性に優れているのが特徴です。オフィスなどでよく見かける、アルミ製のものが一般的ですが、そこに防菌・消臭効果を加えた酸化チタンコートのもの、汚れを付きにくくしたフッ素加工のもの、太陽熱を反射させるコーティングを施したものなど、バリエーションが多く生み出されています。オフィスに設置されているイメージのブラインドとは異なり、カラーバリエーションも豊富で値段もお手頃。スラットが天然木でできたウッドブラインドは、自然素材ならではの温かみが感じられ、高級感もあることからインテリア好きの間で人気です。

バーチカルブラインド(縦型ブラインド)

バーチカルブラインドは、ルーバー(羽)が縦方向になった縦型ブラインドで、最近人気が上昇しているアイテムです。ルーバーのつくるシャープな縦のラインが、空間をモダンに演出してくれます。また、開けるか閉めるかのどちらかしか選べないカーテンとは違い、ルーバーの角度で調光できること、ルーバーが縦方向のためホコリが溜まりにくいことなども人気の理由です。

プリーツスクリーン(ハニカムスクリーン)

ブラインドのスクリーン部分が、蜂の巣のような構造(ハニカム構造)をした素材でできたブラインドです。正六角形(柱)を隙間なく並べたハニカム構造は衝撃吸収性に優れ、一つ一つの六角形の中の空気層が空気の流れを防ぐことから、断熱性に優れます。

カーテンレールの種類

カーテンと同じくらい重要なのがカーテンレールです。ここからは、カーテンを吊るすためのカーテンレールについてご紹介していきます。

機能性レール

機能性レールは、カーテンを吊るす場所に合わせた形状と操作性を重視し、レール自体は目立たないように考えられたものが一般的です。

装飾性レール

装飾性レールは機能性レールとは逆に、レール自体もインテリアの一部としてとらえたデザイン性の高いものをいいます。

テンションポール(テンションレール)

テンションポールは、つっぱり棒にリングやクリップが付いているタイプです。手頃なものからデザイン性の高いものまで、さまざまなバリエーションがあります。

カーテンレールの取り付け方

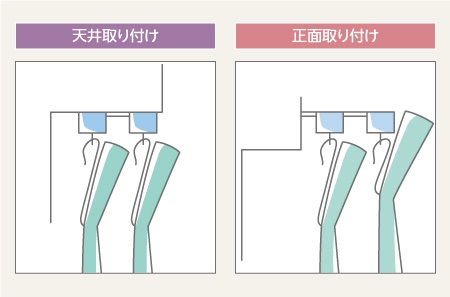

カーテンレールの取り付け方には、「正面取り付け」と「天井取り付け」の2種類があります。自宅の窓のサッシ周りがどのような形状をしているか確認してから、どちらの取り付け方ができるかを確認してレールを選びましょう。また、機能性レールと装飾性レールのどちらを選ぶかによっても、取り付け方が変わってきます。レールを購入する前に窓枠のチェックが必要です。

正面取り付け

正面取り付けは天井部分に取り付けができず、窓のある壁や枠などに正面から設置するタイプです。窓の上の壁面に取り付ける場合は、左右に10cmほど余裕を持たせると窓をすべて覆うことができます。隙間がなくなるので、光の漏れや外の暖気や寒気をより防ぐことが可能です。

天井取り付け

天井・カーテンボックスの上部など、窓枠の内側の上部に取り付けるタイプのレールを選びます。窓枠の上部に取り付ける場合は、採寸を間違えると枠内に収まらなくなってしまいます。そのため、ぴったりのサイズ、またはやや短めのサイズを選びましょう。

カーテンの選び方とポイント

次に、カーテンを選ぶ際に重要な採寸方法と、部屋や窓タイプに合わせたカーテンの選び方についてご紹介します。

カーテンの採寸方法

カーテン幅の測り方は、カーテンレールをもとに採寸します。機能性カーテンレールの左右の端にはランナー止めが付いていますので、このランナー止めの左右の距離を測りましょう。装飾性カーテンレールの場合も、リング止めの両端の距離を測ります。そして、どちらの場合も採寸幅に1.05をかけます。つまり、「カーテン幅=左右のランナー・リング止めの距離×1.05」を基準にしましょう。

カーテン丈は、カーテンをかける場所が掃き出し窓(窓の下が床と同じ窓)か腰高窓(床よりも高い位置にある窓)によって変わります。掃き出し窓はランナー(リング)の下から床までの距離、腰高窓はランナー(リング)の下から窓枠の内側または窓枠の外側までの距離を測ります。掃き出し窓や腰高窓で窓枠の内側にカーテンを収めたい場合は、採寸した長さからマイナス1cmし、腰高窓の外側に垂らす場合は10〜15cmプラスしましょう。

| 窓の種類 | カーテンの長さ |

|---|---|

| 掃き出し窓 | 採寸値マイナス1cm |

| 腰高窓 | 採寸値プラス10〜15cm |

部屋に合わせたカーテンの選び方

続いて、それぞれの部屋に合わせたカーテン選びについてご紹介します。

リビング

リビングは家族が集まって団らんする場所です。そのため、遮熱・断熱など保温性、防音性の高いものを選ぶといいでしょう。昼にリビングで過ごすことが多いようなら、レースカーテンと普通のカーテンを重ね、昼間はレースカーテン越しにやわらかな光を取り入れてください。もし、リビングが人通りに面している場合は、ミラーレースカーテンを選ぶことで通行人の視線が気になりません。

寝室

明るいと眠れない人の寝室には、遮光カーテンがおすすめです。秋冬にかけて夜間から朝方にかけて特に冷え込むので、遮光機能と保温性を併せ持ったものがよいでしょう。一方で朝日を取り込みたい場合は、遮光カーテンの等級を調整したり、非遮光カーテンを選んだりしてみてくださいね。また、周囲の騒音が気になる人は、防音機能もある厚手のカーテンを選ぶのがおすすめです。

キッチン

家事の多くをおこなうキッチンは、明るいに越したことはありません。通路に面していて人目が気になる場合はカフェカーテンがおすすめ。日差しが多く差し込むようなら、UV加工されたカーテンをつけて日焼け対策しましょう。また、火を扱う場所でもあるので防炎タイプを選ぶと安心ですね。

子ども部屋

小さなお子さんが過ごす部屋には、抗菌効果のあるカーテンを選ぶのもよいかもしれません。また、小さいうちからの紫外線対策も大事なので、UV加工を施したレースカーテンと重ね付けするのもおすすめです。色や柄は子どもに選ばせてあげるとよいですね。

和室

畳は太陽の光によって色褪せしやすいので、UV加工されたレースカーテンでやわらかな光を取り入れるとよいでしょう。デザインにこだわりたい方は、障子風のロールスクリーンやすだれ調のバーチカルブラインドなど、さまざまな種類がありますのでチェックしてみてくださいね。

窓のタイプに合わせたカーテンの選び方

窓のタイプ別のおすすめカーテンは、以下のとおりです。

掃き出し窓

ベランダや庭に面した掃き出し窓は、頻繁な出入りが予想されます。そのため、左右開きのドレープカーテンなど、開けやすいものが適しています。面積が大きくインテリアの印象に大きく影響を与えますので、部屋の雰囲気に合った色・柄のものを選びましょう。都会的でスタイリッシュなインテリアにしたい人は、バーチカルブラインドもおすすめです。

腰窓

多くの家庭で数の多い腰窓には、手頃な価格で手に入れやすいブラインドやドレープカーテンを選ぶとよいかもしれません。調光ブラインドを選べば、夏・冬、晴天・雨天の光の量に合わせて光の取り入れ方を調節できます。

出窓

建物の壁から張り出した出窓には、お気に入りの小物や花、写真などを置くことも多いかもしれません。装飾性の高いシェードカーテン(ローマンシェード)など相性がよいでしょう。

小窓

高さと幅が90cm程度の小窓には、採光と通気性をよくするための大事な働きがあります。カーテンをつける場合は、目隠しのためのカフェカーテンやレースカーテンなど、小窓の機能を損なわないものを選びましょう。

スリット窓

スリット窓とは、隙間にはめ込まれた細長い窓のこと。玄関や階段、廊下などの明かり取りを目的としているため、基本的にカーテンは不要です。ただし、人通りに面していて気になる場合などは、隙間にぴたっとフィットしやすいロールスクリーン(ロールカーテン)を選ぶとよいでしょう。

まとめ

カーテンはたくさんの種類があり、装飾性や機能面などさまざまな選択肢があります。面積が広く、カーテンひとつで室内の雰囲気も大きく変わるので、色柄・質感などのデザインも大事です。生活スタイルやインテリアにあわせて最適なものを選んで素敵な暮らしを手に入れましょう。

物件を探す