結婚までに貯金はいくら必要?結婚時の男女別平均貯金額や、結婚にかかる費用まで徹底解説!

そこで今回は、アンケート結果でわかった結婚時の貯金額や結婚に必要な金額を紹介し、貯金のコツや結婚式の節約方法、手持ちの資金が少ない時の工夫のしかたを解説します。

記事の目次

みんなはいくら貯めていた?結婚前の貯金額

社会人になって収入を得られるようになると、人生の選択肢が広がります。そのなかで結婚を考える人も出てくるのではないでしょうか。結婚にはある程度まとまったお金が必要になるため、貯金をはじめる人も少なくありません。この時、気になるのはどれくらいのお金を貯めるべきか、結婚に必要な貯金額です。

そこで、結婚した時の貯金額について、結婚を経験した先輩たちにアンケートを実施してみました。ぜひ参考にしてみてくださいね。

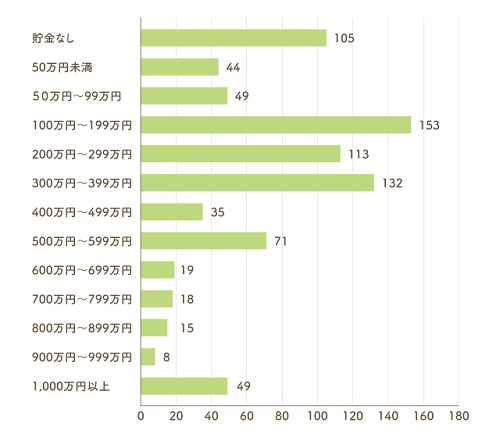

結婚した時の貯金額は?【全体】

結婚を経験した先輩たちは、結婚した時の貯金額はどのくらいだったのでしょうか?さっそくアンケート結果を見てみましょう。

結婚した時の貯蓄額でもっとも多いのが、100万円~199万円(153人)です。2番目が300万円~399万円(132人)、3番目が200万円~299万円(113人)でした。毎月の給与やボーナスのなかからコンスタントに貯金していたことがわかります。ただ、貯金なし(105人)が4番目に多く、貯金なしで結婚に踏み切った人たちが一定数いることも注目すべき点です。

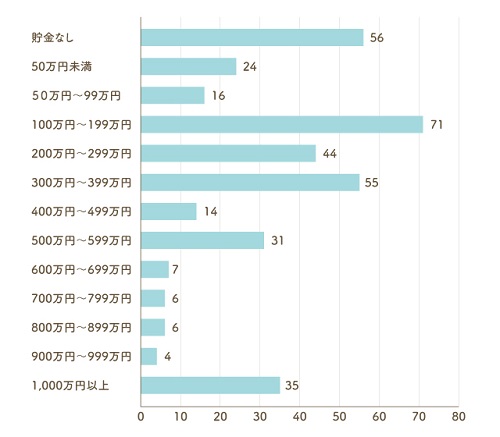

結婚した時の貯金額は?【男性】

続いて、男性の貯金額の集計結果です。

男性の貯金額の調査結果を見てみると、1番目が100万円~199万円(71人)、2番目が貯金なし(56人)、3番目が300万円~399万円(55人)と続きます。男性では結婚した時に貯金がない人が多いようです。もしかしたら、結婚する時は親族などから援助をしてもらえたのかもしれません。

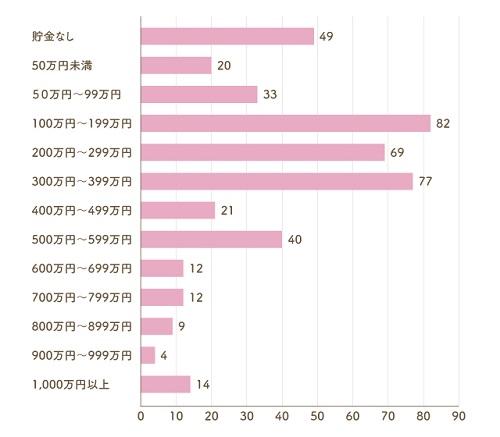

結婚した時の貯金額は?【女性】

最後に、女性の貯金額の集計結果です。

女性の貯金額は男性とは異なる分布が見られます。1番目が100万円~199万円(82人)、2番目が300万円~399万円(77人)、3番目が200万円~299万円(69人)で、貯金なしは4番目(49人)でした。このような結果から、男性に比べて女性のほうが堅実に貯金している人が多いのかもしれません。

20代の平均貯金額は214万円、30代は526万円

| 平均値(注③) | 中央値(注③) | ||

|---|---|---|---|

| 全体 | 1,291万円 | 400万円 | |

| 世 帯 主 の 年 齢 別 |

20歳代 | 214万円 | 44万円 |

| 30歳代 | 526万円 | 200万円 | |

| 40歳代 | 825万円 | 250万円 | |

| 50歳代 | 1,253万円 | 350万円 | |

| 60歳代 | 1,819万円 | 700万円 | |

| 70歳以上 | 1,905万円 | 800万円 | |

資料:金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」[二人以上世帯調査](2022年/令和4年)

(注)①調査対象:全国5,000世帯(世帯主が20歳以上80歳未満で、かつ世帯員が2名以上の世帯)②調査時期:2022年6月24日~7月6日

③金融資産非保有世帯を含む平均、中央値

上記は、年齢別に見た貯蓄額の平均値と中央値を表にしたものです。

-

平均値と中央値の違い

平均値とは、データの合計をデータの個数で割った値のことです。注意したいのは、平均値は個数の多い値に引っ張られるため、全体の平均を正しく表しているわけではない点です。例えば、貯蓄額が1,000万円の人数がもっとも多いとします。そうなると、平均値は実際よりも高めに出てしまうことがあります。その点、より実態に近い値を表しているのが中央値です。中央値は、データの少ない値から多い値を順に並べて、ちょうど真ん中に来る値を指しています。

年代別の貯蓄額を見る時は、中央値のほうが参考になります。上記の表では20歳代は貯蓄額の中央値が44万円、30歳代なら200万円となっています。年齢が上がるにつれて着実に貯蓄額が増えていることがわかります。

結婚や新生活にいくらかけるか次第で、必要な貯金額は変わる

貯金といっても、何に使うかが明確になっていないと目標額も決められませんよね。まずは結婚や新生活に必要な金額を確認しましょう。

「二人の指輪」「結婚式」「新婚旅行」「新生活に必要な家具家電」にかかった費用を調査したところ、以下の結果になりました。

| 項目 | 平均値 |

|---|---|

| 指輪 | 36万円 |

| 結婚式 | 214万円 |

| 新婚旅行 | 60万円 |

| 新生活 | 78万円 |

<アンケート調査> 結婚にかかった費用について教えてください(調査時期/2022年12月/回答サンプル数:542)

調査の結果によると、結婚して新生活をはじめるまでにトータルで388万円もの費用がかかることがわかります。これを夫婦で折半しても約200万円近い費用がかかります。

上記の数字はあくまでも平均額です。しかし結婚する時はまとまった資金の準備が必要になることは確実です。そのため、結婚に向けた貯金は計画的にはじめることをおすすめします。

詳しくは下記の「結婚費用はいくらかかる?結婚資金は必要?結婚式や新婚旅行、新生活にかかる平均費用を徹底調査」で紹介していますので、あわせて確認してみてくださいね。

結婚前に貯金・節約する方法

結婚を考える時、まずやっておきたいのが結婚資金の貯金計画を立てることです。加えて、生活費の節約を検討すると、コンスタントに貯金ができるようになります。

ここでは、結婚資金を確実に貯金するための方法と、生活費を節約するヒントをご紹介します。

月々の貯金額を決める

結婚に向けた貯金を始める際、まずは結婚資金をトータルでいくら貯金するのかを決めます。そのためには、何にいくらの資金が必要になるのか、おおまかな予算を立ててみましょう。

例えば、結婚式を挙げて、新生活をはじめるまでにかかるお金をピックアップしてみます。

- 婚約費用の予算(両家の顔合わせ)

- 結婚式を挙げる場所と結婚式費用の予算(結婚式場、ホテル、レストラン、チャペル、ガーデン、神前など)

- 新婚旅行の行き先と移動・滞在にかかる予算(国内、海外)

- 結婚指輪の予算

- 新居の予算(どこに住むか、どれくらいの家賃か、家具や家電、生活必需品などの費用)

婚約・結婚から新生活をはじめるまでのおおまかな予算を出したら、いつ頃までに貯めるのかを決めます。予算額を貯めるまでの期間を決め、それを月数で割って月額の貯蓄額を算出しましょう。

貯金用の口座を作り積み立てる

給与振込口座のなかで貯金を管理すると、出費の多い月に貯金分まで使ってしまうことがあるかもしれません。大事な貯金を守るためにも、貯金専用口座を作りましょう。貯金専用口座があれば貯蓄額が増えていくのが見える化されるため、結婚資金を貯めるモチベーションにもつながります。

確実に貯金するコツは「先取り貯蓄」です。給与が入ったら、貯金分のお金を貯金専用口座へ移します。また、会社によっては給与の振込先を複数指定できるところもあります。会社に貯金専用口座へ貯金分を振り込んでもらえたら手間はかかりません。給与の振込先を複数指定できるか、会社へ確認してみましょう。

支出を把握して節約する

毎月の給与を使いっぱなしにしていては、何にどれくらいのお金を使っているのかがわからなくなります。先取り貯蓄ができていても、使途不明金が増えれば肝心な生活費が足りなくなり、生活に困ることがあるかもしれません。

そこで、何にどれくらいのお金を使っているのか、毎月の支出を把握するために、家計簿を付けて管理することをおすすめします。家計簿はスマホアプリを使用するか、もしくはエクセルで自作するのもよいでしょう。

家計簿で毎月の支出を管理し、月末に振り返りをして、お金を使い過ぎている項目をチェックします。その際、固定費を確認してみてください。使っていないサブスクリプション型や会費制のサービスはないかを確認し、不要なものは解約します。また、通信費は多くなりがちのため、安くなるプランはないか調べるとよいでしょう。

さらに食材の使い切りや冷蔵庫の整理をすれば、食費の使い過ぎを防げます。生活全体で無駄がないように心がけると、結婚後の家計管理もうまくいきます。

同棲する

結婚を決めたカップルで互いに一人暮らしをしているなら、同棲をして生活費を1つにまとめると節約につながります。生活費のなかでもっとも大きなウエイトを占めているのが家賃です。例えば、それぞれが家賃8万円の家に住んでいるとしましょう。そこで同棲をして家賃を16万円以下に抑えられれば節約になります。また、一緒に住めば光熱費や食費、Wi-Fiの月額利用料金などを一本化できます。ただし、同棲する部屋の間取りや地域によっては、同棲前の家賃よりも高くなる場合があるため、居住したいエリアにある物件の相場を調べてじっくり検討しましょう。

貯金が少なくても結婚するための6つのポイント

もし十分な貯金ができていなくても、結婚をあきらめることはありません。結婚費用を抑えられる方法はあります。ここでは、貯金が少なくても結婚するためのポイントを6つご紹介します。

結婚助成金をもらう

内閣府では、新婚世帯を対象に家賃や引越し費用を支援する「結婚新生活支援事業」をおこなっています。その際、新婚世帯に支給される補助金が結婚助成金です。これには「都道府県主導型市町村連携コース」と「一般コース」の2種の支援があります。

2023年度(令和5年度)の内容はまだ公表されていませんが(2023年3月現在)、一般コースの対象世帯所得と29歳以下の夫婦に対する補助金上限額が拡充される予定です。

2023年度に予定されている支援内容をご紹介します。

● 都道府県主導型市町村連携コース

-

補助対象

新婚生活を始める際の住宅購入費用・リフォーム費用・賃貸住宅の家賃、敷金、礼金、共益費・引越し費用 -

対象世帯

婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下で、かつ世帯所得400万円未満の世帯 -

補助上限額

・夫婦ともに29歳以下の世帯:60万円

・上記以外の世帯:30万円

● 一般コース

-

補助対象

都道府県主導型市町村連携コースと同様 -

対象世帯

婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下で、かつ世帯所得500万円未満の世帯

(※2023年度は世帯所得を400万円未満から500万円未満に拡充) -

補助上限額

・夫婦ともに29歳以下の世帯:60万円

(※2023年度は30万円から60万円に拡充)

・上記以外の世帯:30万円

予算案が議決されれば、結婚新生活支援事業の実施内容が内閣府や市区町村から公表される見込みです。2023年の春以降に結婚する予定のカップルで、対象世帯に該当する場合は結婚助成金の申請をおすすめします。

親や祖父母などから援助してもらう

結婚資金を自分たちだけで賄うのは経済的に厳しい場合があるかもしれません。カップルによっては結婚を躊躇することもあるようです。そんな経済的な不安を抱える人を支援するために、両親や祖父母からの結婚資金の一括贈与が非課税になる制度があります。

-

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

18歳以上50歳未満の子・孫が、両親や祖父母から結婚資金や子育て資金の一括贈与を受けた場合、1,000万円までは贈与税が非課税になる制度です。施行期間は2025年3月31日までとなります。

この制度では、金融機関と結婚・子育て資金管理契約を結び、口座を開設します。その口座へ両親や祖父母が贈与としてお金を振り込みますが、その際、1,000万円までは贈与税がかかりません。

贈与されたお金は結婚式の費用や新居の費用に使えます。また、子育て費用にも利用できます。

そして、贈与を受けた子・孫が50歳以上になった時点で結婚・子育て資金管理契約が解約となります。この時口座に残っているお金には贈与税が課せられます。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置では、非課税枠1,000万円分の贈与を受けても、自分が50歳になった時の残金に贈与税がかかります。この非課税措置を受ける際は、贈与税が発生しないように、贈与してもらう金額を検討したうえで利用しましょう。

結婚式費用を抑える

結婚資金が不足しそうな時は、もっともお金がかかる結婚式費用を抑えるのがポイントです。

結婚式の日程は、穏やかな季節の春や秋が人気です。一般的に人気のある時期は結婚式費用が高くなりがちです。そこで人気の季節を外すと費用を抑えられます。季節の話とはまた異なりますが、式場によっては仏滅の日であれば割引が適用されることもあるようです。

また、結婚式の時間帯も工夫できます。結婚式は休日の昼間におこなう場合が多いのですが、結婚式の開始時間を夕方にしたり、平日に挙式をおこなったりすると費用を抑えられます。

あるいは、招待状やウエルカムボード、ブーケ、テーブル装花などを自分たちで用意し、写真やビデオ撮影のカメラマン、ヘアメイク担当者を自分たちで手配すると費用の節約になります。ただし、結婚式場によっては持ち込み料がかかる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

指輪の価格を抑える

婚約指輪や結婚指輪も大きなウエイトを占める費用のひとつです。指輪の価格は、婚約指輪と結婚指輪をセット購入すると費用を抑えられるかもしれません、また、高級ブランドの指輪にこだわらないことも費用を抑えるポイントです。

指輪は素材や厚みによって費用が変わるそうです。最初に予算を決めて、自分たちに合った指輪を見つけましょう。

新婚旅行を工夫する

新婚旅行先としてカップルに人気なのが海外です。そこで、2人だけの海外挙式をして新婚旅行も兼ねることで、結婚式の費用を抑える人もいます。また、旅行費用を抑えるために、あえて国内旅行を選択するのもよいでしょう。日本国内にも新婚旅行で楽しめるステキな場所はたくさんあります。言葉の心配がなく、移動もしやすい国内は、パスポートやピザを取得する手間もかからず、新婚旅行の費用を節約できます。

部屋条件を緩和する

結婚にかけるお金の節約を考える時、結婚式や新婚旅行の費用に目が行きがちです。しかし、新婚生活を始める住居にかかる費用を節約する方法もあります。しばらくは2人だけの生活を楽しみたいなら、3LDKなどファミリータイプの部屋は避け、家賃が抑えられる1LDKや2DKなどの間取りを選ぶとよいでしょう。家賃を抑えて浮いたお金を貯金に回せます。貯金ができる家計にしておくことで、いずれ子どもが生まれて部屋が手狭になった時に、新居の購入や移転の費用として使えるでしょう。

まとめ

いかがでしたか?結婚する前にしっかり貯金をしなくては……と焦ったところで、なかなかすぐにお金は貯まらないもの。「お金が貯まってから」と結婚を先延ばしにせず、ある程度目安となるプロポーズの時期を先に決めるのもいいでしょう。限られた予算のなかで、自分たちでできることを模索していくのも一つの結婚のかたち。この記事を参考に、素敵な新婚生活を送ってくださいね。

<アンケート調査概要>

対象/全国10代〜60代の結婚経験者

調査方法/インターネットリサーチ

調査時期/2022年12月