家の中の花粉対策!プロに聞く、ひどい時のおすすめ掃除・除去方法を紹介

2025年度は、早くも1月あたりから花粉が飛び始めているようです。花粉に敏感な方は、もう症状が出ておられるのではないでしょうか。くしゃみ・鼻づまり・頭痛・皮膚のかゆみなど、毎日辛いですよね。

そこで今回は、室内になるべく花粉を入れないためには何をすればよいのか、どうすれば花粉症の症状を抑えられるか対策方法をご紹介します。

記事の目次

家の中でも花粉症がひどいと感じる理由は?

家の中でも花粉による症状がひどいと感じる理由は、室内で花粉が舞っているからです。住宅の中にも、花粉が入り込んでいることは想像しづらいかもしれません。しかし、花粉はあらゆる方法で外部から侵入しています。そのため、家の中でも花粉症の症状が出やすくなります。

花粉はどうやって部屋に入ってくる?

花粉はどうやって部屋に入ってくるのでしょうか。4つのタイミングを具体的に見ていきましょう。

部屋を換気した時

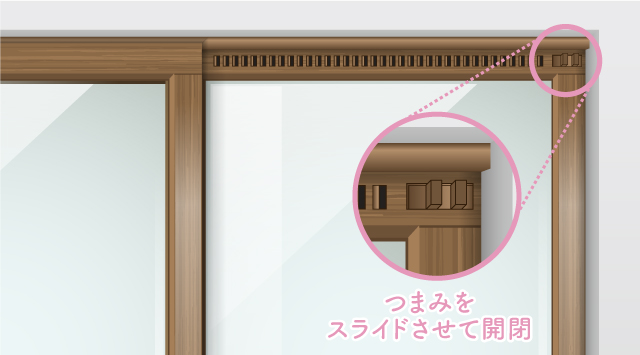

1つ目が部屋を換気した時です。調理中に換気扇を回したり、掃除や洗濯物を干す際に窓を開けたりなど、外気が室内に移動する時に花粉も一緒に侵入してきます。以下の画像のような、部屋ごとにある通気口からも、侵入してきます。

また、思わぬところにある隙間から入り込むこともあります。例えば、窓上部に換気口が付いているケースが挙げられます。

外に干した洗濯物を取り込んだ時

続いて、外に干した洗濯物を取り込んだ時です。長時間外に干した洗濯物には、たくさんの花粉が繊維に引っかかっています。特に繊維が起毛している、タオルやセーター類などは要注意です。

外出先からの帰宅時

外出先から帰宅したタイミングも花粉が家の中に入ってきます。花粉は衣類や髪の毛、バッグ、靴などに付いて、部屋の中に侵入してきます。

掃除が不十分な時

最後は掃除が不十分な時です。花粉が家の中でどのように舞うのか、どういった対処が適切なのかを理解せず、間違った掃除の仕方をおこなった結果、花粉が室内に残っているのです。

家の中の花粉を除去する方法

花粉の正体は、小麦粉の粒子ぐらいといわれています。例えば、手についた小麦粉を手で払うと、煙のようにあたりに広がって、しばらくすると床や調理台にうっすらと積もりますよね。

花粉も同様です。室内の空間に浮遊し、人やペットの移動とともに舞い上がり、花粉によるアレルギーを引き起こします。

では、すでに家の中に侵入してしまった花粉はどのように取り除けばよいのでしょうか。以下で詳しく紹介します。

空気清浄機

まずは、空気清浄機を使用する方法です。高性能フィルターを採用しているため、花粉対策に有効です。しかし、空気清浄機の使い方によって効果が変わります。

花粉除去に効果的な置き場所があります。エアコンや換気扇から一番遠く離れた部屋の隅の壁際で、床上から1mほどの高さがベストポジションです。

なぜなら、空気清浄機のフィルターで汚れた空気をろ過させるには、室内の空気を循環させる必要があるからです。そして、ろ過されてキレイになった空気が隅の壁を伝って上昇し、室内を対流させるのにもっとも効率がよいと考えられます。

床上1mの高さに置くと、床に落ちた花粉も一緒に吸気口へと吸い込まれます。こういった理由から、部屋の真ん中に置くのは厳禁です。フィルターも新しく交換して使うのがよいでしょう。

加湿器

加湿器は、室内の湿度を上げて舞い上がるのを防ぐのに役立ちます。効果的な置き場所は、部屋の真ん中です。

しかし、住宅事情から加湿器を部屋の真ん中に置くことは現実的ではないかもしれません。そのため、出入り口や窓・家具・パソコンの近くは避けつつ、それ以外の場所に置いてください。 加えて、水蒸気の噴き出し口が床から30cm以上の高さのところを選びます。

床に近いところで水蒸気が出ると、床に結露が発生しカビの原因になるので要注意です。エアコンの吸入口近くも、効果的な置き場所です。エアコンが、湿気を部屋全体に行き渡らせてくれるからです。反対に、換気扇の近くに置くのは意味がありません。

掃除・水拭き

花粉の時期の掃除・水拭きは、花粉を舞い上がらせない方法で掃除することが重要です。掃除に適した時間は、朝起きた直後です。

眠っている間は家中の空気は動かず、花粉は床に舞い降りています。そのタイミングで、ドライシートを付けたモップを静かに動かし床に積もった花粉をかき集めると、昨日室内に入り込んだ花粉の大半を除去することが可能です。

テーブルや棚の上に積もった花粉は、ハンディモップで静かに絡め取ります。使ったシートは、ビニール袋のなかで口を手で閉じた状態でそっと取り外すと、絡め取った花粉を飛散させずに処分できます。

その後、硬く絞った雑巾をモップに付けて床を拭き、取り逃がした花粉を取ります。

寝起きに掃除がしやすいように、枕元にドライシートを付けたモップやハンディモップ・固く絞った雑巾をビニール袋に入れて、寝る前にセットしておく習慣をつけていると、朝の掃除が楽です。

掃除機は、排気口から風が出てくるので花粉の除去には不向きです。ドライシートやハンディモップで花粉の大半を取り、水拭きで仕上げたのちフローリングの溝や隙間に入り込んだ花粉は、掃除機で吸い取ります。

この時、掃除機は床に置かず手に持って掃除機の排気口の風で、床の花粉を舞い上がらせないようにしてください。間違っても、窓を開けて掃除はしないでください。

玄関マット・バスマットなどの交換

花粉症の症状がある方が住んでいる家に、玄関マットやバスマットは置かないのがベストです。毛足の長いマット類は、花粉がとても付きやすく、取れにくいからです。

バスマットは、珪藻土製品をおすすめします。珪藻土は化石から作られた土で、内部には小さな孔が無数に空いており、呼吸する土とも呼ばれます。速乾性に優れ、菌の繁殖を防ぐのが特徴です。

また、玄関マットもラバー製のモノであれば、洗い流したあと拭くだけで済むので、楽に花粉対策ができます。毛足の長いマットを、気に入っていて使い続けたいのであれば、毎日洗濯機で洗って乾燥機にかけるのが一番です。

乾燥機がない方は、洗い替えを用意しておくのがよいでしょう。間違っても、外に干さないように注意してください。

家の中に花粉を入れないための対策方法

ここからは、花粉侵入をシャットダウンする方法をご紹介します。

換気は花粉の飛散が少ない時にする

換気は花粉の飛散が少ない時にしましょう。例えば、雨が降っている時です。雨の日に花粉は飛びません。

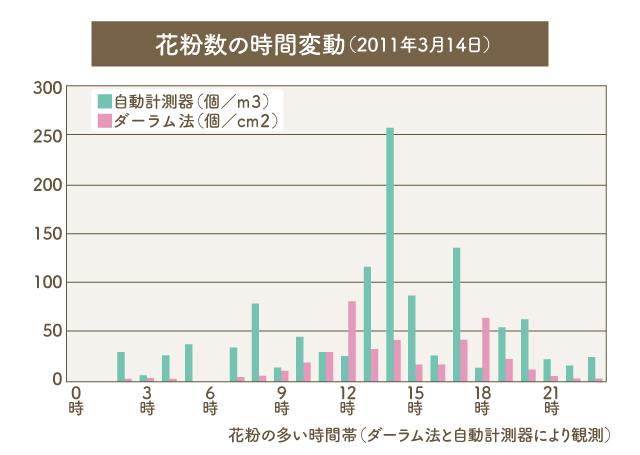

また、一日のなかで、花粉の飛散の少ない時間を選んでそのタイミングで換気しましょう

花粉の多い時間帯を示した上記のグラフから、換気のチャンスは、1日に2回あることがわかります。午前中10時までと午後21時以降です。

朝、起きた直後にモップで掃除をしたあと換気をするのが、ベストタイミングでしょう。

洗濯物は部屋干しをする

洗濯物は、部屋干しか乾燥機で乾かしましょう。外干しは厳禁です。部屋干しと生乾きを防ぐ干し方のコツを説明します。

- 【部屋干しのコツ】

-

除湿器とサーキュレーターを使う。

洗濯物の量にもよりますが、4~5時間程度で外干しと同じように乾いてくれます。衣類乾燥機能の付いた除湿器もあります。

エアコンのドライ機能とサーキュレーターの併用 や 浴室乾燥を利用する手もあります。

- 【生乾きを防ぐ干し方のコツ】

-

できるだけ重ならないように干します。

シャツは裾を上にして、逆万歳スタイルでぶら下げて干せば脇下もしっかり乾きます。

バスタオルは、一枚ペロンと竿にぶら下げるように干せば、生乾きになりづらいでしょう。

布地が、空気に触れる面を多くする干し方で干す工夫をしてみてください。

静電気防止スプレーを使用する

外出する際には、静電気防止スプレーを使用しましょう。静電気に引き寄せられて花粉は付着するので、静電気を発生させない工夫で家の中に花粉を持ち込まずに済みます。

特にナイロンやアクリル素材の、衣類やバッグ・靴などを身につける時、静電気対策をするとよいでしょう。静電気防止スプレーは、ドラッグストアやスーパーマーケット、100円均一ショップでも購入できます。

もっとお手軽なのが、衣類の洗濯時に柔軟剤を使用することです。繊維をやわらかくする働きがある柔軟剤は、繊維同士の摩擦を抑えるため静電気が発生しにくくなります。

また、カーテンを洗濯する時柔軟剤を使用することで、花粉をカーテンに寄り付けない効果が得られます。

- 【カーテンを取り外す時のコツ】

- 静かに端に寄せて裾からゴミ袋に入れながらフックのところまで持ちあげ、口を縛ってからフックを取り外すと付着している花粉を巻き上げることなく取り外せます。

衣服は帯電しにくい素材を選ぶ

帯電しにくい素材の衣服を選ぶことも有効です。前述で「ナイロンやアクリル素材に静電気が発生しやすい」と説明しました。では静電気を発生しにくい素材とは、どのようなものがあるでしょうか。

天然繊維といわれる、綿・麻・絹製品は静電気が発生しにくいですので、こういった素材の衣類を選ぶのも、花粉対策になります。

花粉を除去してから家の中に入る

マンションや集合住宅には、玄関横にパイプスペースがあります。そこに花粉を除去する粘着クリーナーを置いておき、玄関ドアを開ける前に外で上から下までコロコロして取り除きます。

できれば、玄関を開けて第1歩踏み入れる箇所に濡れ雑巾を置いておき、靴底についた花粉をぬぐってから家の中に上がれば完璧です。一度使った雑巾は、二度使わず取り換えましょう。家族全員これを守れば、随分と花粉対策が進みます。

メガネやマスクを着用する

花粉対策用に、眼鏡の横から入る花粉までガードしたメガネがあります。それを使うのも、ひとつの手です。

マスクも、内側にウィルスや花粉をガードするフィルターを装着して使えば、くしゃみや鼻水が抑えられます。

エアコンのフィルター掃除をする

フィルターに花粉が付いたまま使うと、またその花粉が部屋の中に舞ってしまいます。こまめに取り外して、水洗いで花粉を流します。

また、不織布のエアコン専用フィルターをこまめに取り換えるのも方法です。掃除機でフィルターの花粉を吸うのは控えましょう。

換気口にフィルターを貼る

先ほど紹介したように、部屋ごとにある通気口をはじめ、花粉の侵入経路にフィルターを貼って侵入を防ぎます。

特に、サッシの窓にある通気口は花粉の時期だけ、我が家では窓の内側と外側に養生テープを貼って密封しています。

上着・帽子は玄関に置く

除去しきれない花粉が付いている可能性があるので、上着や帽子は部屋に持ち込まず玄関で保管するのが最適です。

季節ごとの花粉の種類

花粉症は春・秋の、年2回ピークがあります。一般的に病院で花粉症の検査項目では、スギ・ヒノキ・ハンノキ(属)・シラカバ(属)・カモガヤ・オオアワガエリ・ブタクサ・ヨモギが対象となっております。それぞれの飛散時期や特徴を見ていきましょう。

スギ

ヒノキ科スギ属に分類される常緑針葉樹で、本州から九州まで幅広く分布。

- 飛散時期は2月~4月

- 日本の花粉症原因の代表格

- くしゃみ、鼻水、目のかゆみが強い

- 年々飛散量が増加傾向

ヒノキ

ヒノキはヒノキ科ヒノキ属の常緑針葉樹で、福島県以南の本州・四国・九州に分布。

- 飛散時期は3月~4月

- スギの後に連続して飛散

- スギと症状が似ている

ハンノキ

ハンノキは、カバノキ科ハンノキ属の落葉樹で、北海道から沖縄まで幅広く分布。

- 飛散時期は3月~4月

- 北日本に多い

- 鼻症状が主体

シラカバ

シラカバは、カバノキ科カバノキ属の落葉樹で、本州の福井県・岐阜県以北の中部地方、関東地方北部、東北地方、北海道に分布。

- 飛散時期は4月~5月

- 北海道に特に多い

- 目のかゆみが特徴的

カモガヤ

カモガヤは、イネ科カモガヤ属の多年草で、北海道から沖縄県まで幅広く分布。おもに牧草として栽培されていましたが、野生化して河川敷や公園などに生育しています。

- 飛散時期は5月~7月

- イネ科の代表的な花粉

- 喘息症状を伴うことも

オオアワガエリ

オオアワガエリはイネ科アワガエリ属の多年草で、北海道から沖縄県まで幅広く分布。おもに牧草として栽培されていましたが、野生化して道路や公園などに生育しています。

- 飛散時期は5月~8月

- 北日本で多い

- カモガヤと同様の症状

ブタクサ

ブタクサはキク科ブタクサ属の一年草で、北海道ではあまり見られませんが東北から沖縄県の幅広く分布。繁殖力が強く道路や公園などに生育しています。

- 飛散時期は8月~10月

- 都市部に多い

- 強いアレルギー反応を引き起こす

ヨモギ

キク科ヨモギ属の多年草です。本州から九州・小笠原に分布しています。河川敷や道路などに生育しています。

- 飛散時期は8月~10月

- 日本全国に分布

- 鼻症状が主体で、食物との交差反応も

家の中の花粉対策に関するまとめ

ここまで花粉症の原因となる花粉と、その対策方法を紹介してきました。ポイントとなる点を、振り返ってみましょう。

花粉の侵入経路は?

花粉が家の中へ侵入する経路は以下が挙げられます。

- 換気扇

- 部屋の通気口

- 外干しした洗濯物

- 外出した自分自身に付着して

- 花粉に適した掃除不足

家の中の花粉を除去するには?

家の中の花粉を除去する方法は以下が有効です。

- 空気清浄機

- 加湿器

- ドライシート&ハンディモップでの掃除後水拭き掃除

- 玄関マット&バスマットの交換

家の中に花粉を入れない方法は?

家の中に花粉を入れない方法として以下が挙げられます。

- 換気は花粉の飛散の少ない時間帯におこなう

- 洗濯物は部屋干し・乾燥機で乾かす

- 静電気防止スプレーを使う

- 洗濯時に柔軟剤を使う

- 帯電しにくい素材の衣類を選ぶ

- 花粉を除去してから家に入る

- 上着や帽子は玄関に置く

- 眼鏡やマスクの着用

- エアコンフィルターの掃除

- 換気口にフィルターを貼る

本記事で紹介した花粉対策の方法すべてをおこなうのは大変と感じるかもしれません。まずは、無理をせずにできるところから始めてみてください。効果を実感してから、もう少し対策の手を広げ、花粉症を防げるとよいでしょう。

物件を探す

注文住宅を建てる

執筆者

家事マイスターⓇ 梶野智絵

2011年に家事楽々.COM開業。ヤングケアラーとして小学2年から家事を担い、家事歴半紀以上の経験と家事代行業25年の実績を活かし、家事が苦手な方へ時短家事や、効率のよい家事のやり方の知恵を、講演やセミナー、ラジオ・テレビ出演、新聞・雑誌への執筆などで家事のハウツーを発信しています。

家事楽々.COM