隙間風はどうやって対策する?窓から入る隙間風の原因や対策方法を徹底解説

そこで今回は、窓からの隙間風を防ぐための対処法を解説。隙間風の原因や、窓の不具合の調整方法などもあわせてご紹介していきます。

記事の目次

なぜ窓から隙間風が入る?

隙間風のおもな原因は、基本的に窓の部品や建材の劣化です。窓どこかにガタつきや変形が出てくると、その歪みから余分なスペースができてしまい、隙間風が侵入してしまいます。ちなみに窓ガラスをはめ込んでいるサッシの寿命は、アルミ製や木製で20年~30年、樹脂製で50年程度とされており、長年使用している際には本体そのものの交換が必要なケースも。こうしたサッシ自体の寿命以外にも、窓のパーツなどで次のような不具合が見られると、隙間風の通り道になってしまいます。

ゴムパッキンの劣化

一般的な窓では、開け閉めするガラス部分とサッシの間に、気密性を高めるゴムパッキンが付けられています。窓ガラスを閉めた時に、フレームとサッシと密着させるようなイメージで設置されているパーツで、このゴムパッキンの変形や傷みから隙間ができて外気が入る原因になります。

気密ピースの劣化

気密ピースとは、サッシの上部または下部に取り付けられている、ゴム製の蛇腹状になった部品です。一般的には、開け閉めする窓ガラスの重なり部分に設置されており、風止板(かぜどめいた)とも呼ばれます。この気密ピースがサッシからずれていたり、変形していたりすると、わずかなスペースができて隙間風の原因になります。

戸車の劣化

戸車は、窓ガラスを開け閉めする際に、レール上を稼働させるための車輪となるパーツです。窓ガラスの下部に取り付けられており、一般的にはフレームのなかに埋め込むような形で、両端に設置されています。この戸車の位置がだんだん高くなってくると、サッシとの間にスペースができてしまい、隙間風の原因になります。

クレセント錠の摩耗

窓の鍵となるクレセント錠は、日常的に動作することの多いパーツのため、何度も動かしているうちに位置がずれてきて外気が侵入する隙間ができることもあります。なおクレセント錠は、鍵をかける本体部分と、引っかける受け手部分のどちらも摩耗する可能性があります。

窓枠のゆがみ

窓枠は建物に埋まるように設置されていますが、何度も開け閉めしたり、湿気などで変形したりしてゆがんでしまうことがあります。こうしたゆがみが出てしまうと、建物側と窓側で形状がずれてしまい、隙間風の原因となるケースも見られます。

建て付け不良

築年数の古い住宅では、湿気・乾燥などによる建材の変形・老朽化や家具の重さといったさまざまな原因から、建物自体にだんだんゆがみが出てくるケースも。場合によっては、施工ミスから建て付けが悪くなっていることもあります。このような建て付け不良により、窓部分に隙間ができてしまうケースも見られます。

窓からの隙間風はどのような影響がある?

窓から隙間風が入るようになると、日々の生活にさまざまな問題が出てきてしまいます。窓から隙間風が侵入できる状態になっていると、次のような影響が生じてきてしまいます。

断熱性が下がる

隙間風で気になりやすいのが、やはり冬場の冷気です。せっかく窓を閉め切っていても、窓からの隙間風で外部の寒い空気が入り込んでしまうと、暖房の効果も薄れてしまいます。部屋を暖めても暖めても、冷気が侵入するたびに多少でも部屋が冷えてしまうため、暖房効率が下がって電気代がかさむ原因にもなるでしょう。

気密性が下がる

隙間風が入るようなスペースがある分、外部の空気が侵入しやすくなり、屋外の気温の影響を受けやすくなります。そのため冬場だけでなく、当然ながら夏場にも外気が入りやすく、冷房を付けてもなかなか部屋が冷えにくいでしょう。このように空調の効率が悪くなると電気代も高くなるうえに、特に冬場は、気密性の低下から結露が発生しやすくなる場合も。

結露は室内と屋外の温度差から生じやすく、隙間風が入る気密性の低い状態では、部屋と外部のどちらの気温も影響しやすいため発生率が高くなります。さらに結露は、水濡れによるカビや建材の腐食などにもつながるため、隙間風が入りやすい時には十分な注意が必要です。

防犯性が下がる

空き巣などの不法侵入は、窓から実行されるケースが非常に多いとされています。きちんと鍵を閉めていても、窓の隙間を狙ってガラスを割ってこじ開けられたり、打ち破ったりして侵入される場合も。そのため隙間風が入るようなスペースがあったり、簡単に壊せそうなほど劣化していたりする窓は、不審者にとっては絶好の抜け道となってしまいます。老朽化した見た目から、犯罪者のターゲットになることもあるので、こうした防犯の意味でも窓周りのメンテナンスは重要です。

防音・遮音性が下がる

気密性の低さから漏れるのは、空気だけでなく音も同様です。窓が密閉されない分、外部からの車通りや声などの音は入りやすくなります。反対に室内からの音も漏れやすくなるため、例えば夜遅くのテレビ・オーディオ・話し声などが響きやすくなり、ご近所トラブルになる可能性も少なからずあります。こうした騒音対策のためにも、隙間風を防ぐ対処が必要です。

虫が侵入しやすくなる

特に夏場には、蚊・ハエ・アリなどの小さな虫が入りやすくなります。さらに隙間の大きさ次第では、ゴキブリや蛾などの不快な害虫が入ってくるケースもあり、知らず知らずのうちに怖い目に遭ってしまうこともあります。特に草木や飲食店が近いと、家の周りにゴキブリが発生しやすく、窓のちょっとした隙間から侵入される場合も。このような虫除けのためにも、隙間風がなるべく入らないように対策しましょう。

室内が汚れやすくなる

窓に隙間があると、外からの砂ぼこり・ちり・ゴミなどが風で入ってきてしまう可能性もあり、部屋が汚れやすくなる場合もあります。また花粉や排気ガスなども侵入しやすくなるため、場合によってはアレルギー症状を悪化させる原因となってしまうことも。隙間風対策は、室内を清潔かつ衛生的に保つためにも大切です。

隙間風がどこから入っているか見つける方法

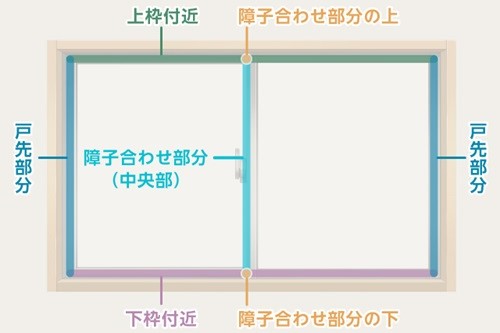

隙間風の原因となるズレ・変形・ゆがみなどが発生するパーツは、上記の図にもあるように、上下または戸先の枠や、窓ガラス戸の合わせとその上部・下部にあります。こうした場所に、例えばティッシュペーパー・線香・ライターなど、風に揺れやすいものを当ててみると隙間風が出ているかどうか見分けることができます。隙間風が入ってくる場所を確認する際には、他の外気と区別するために換気扇はオフにして、付近にある換気用の給排気口は簡単にふさいでおきましょう。そして順番に、隙間風の原因になる各場所にティッシュなどを近づけて、少しでも揺れが見られるか観察していくと原因の特定ができます。

【自分でできる】窓からの隙間風に有効な対策

隙間風の原因として、例えば窓枠のゆがみや建て付けなら、自分で施工し直すのはなかなか難しいでしょう。またゴムパッキンや気密ピースの本体そのものが傷んでいるなら、新たなパーツへの交換が必要。メーカーなどから購入して取り換えることもできますが、うまく直せないケースも少なくありません。こうした際には、修理の専門会社やメーカーに依頼して隙間風を解消するのが基本。ただし賃貸物件など、手を加えるのが難しい時には、次のような方法で隙間風が入らないような対処もできます。「修繕するタイミングはないけれど、隙間風だけは何とかしたい」などの場合には、以下の対策を試してみましょう。

厚手で長めのカーテンを設置する

隙間風の対策で取り入れやすいのが、カーテンでカバーする方法です。隙間風による寒さが気になる際には、厚手かつ裾の長いカーテンを使うと、冷気が部屋に入りにくくなります。もしくは、保温・断冷機能のあるカーテンを利用すれば、部屋を暖かく維持する効果が見込めるでしょう。

その反対に夏場の室温維持をしたい場合には、遮熱・遮光用のカーテンを活用すると、太陽光による暑さを防いで冷房効率も高められます。

窓際用の断熱グッズを活用する

隙間風を防ぐ方法として、窓際の寒さを防ぐ断熱グッズを取り入れるのも効果的な方法です。例えば窓枠上部の隙間風が気になる際には、カーテンレールの上からサッシを覆ってカバーする、カーテンボックスで外気の侵入を防止できます。また窓枠下部から隙間風が出ている際には、サッシの足元に立てて冷気を抑えるパネルを使うのが効果的。もしくは隙間風がどこから出ているか、判断が難しい時には、窓部分全体の断熱ができる窓ヒーターを設置してみるのもおすすめです。

気泡緩衝材を窓に貼る

ホームセンターなどでもよく見かける、緩衝材や梱包材で使われるデコボコとした気泡緩衝材は、断熱効果が見込めるアイテムでもあります。ガラス部分や窓全体の大きさに合わせて貼り付けることで、隙間風による寒さをしのぐことが可能。ただし窓全体に貼ってしまうと、開け閉めがしづらくなるため、使用頻度の低い窓に使うのがおすすめです。また賃貸物件の場合は、貼った際のテープの粘着が残ったり壁紙を傷付けたりする可能性もあるため、はがれやすい養生用などのテープを使用するのが無難でしょう。

隙間テープ(ゴムタイプ・スポンジタイプ)を貼る

隙間テープは、サッシの上下または戸先の枠や、窓ガラス戸の合わせにも使える便利なアイテムです。ホームセンターや100円均一ショップなどで手軽に入手できるので、窓のサイズに合わせて切り貼りする手間はありますが、比較的取り入れやすい対策でしょう。なお隙間テープの粘着は、汚れや水分ではがれやすいため、あらかじめサッシはきれいに掃除をしてから貼り付けるようにします。

戸車の高さを調整する

窓ガラスが左右どちらかに傾いている時には、戸車を調整すると隙間がなくなります。ちなみに左右への傾きが出ていると、窓の上下の双方から隙間風が入ります。もし窓の上下双方から隙間風が出ている様子が見られたら、戸車を調整してみましょう。戸車は、窓ガラスの下部の両端にある、小さな楕円で囲まれたビスを回すと高さを変えることが可能です。例えば右向きに傾いているなら、右端にある戸車のビスを回して高さを上げると、平行になって隙間を防げます。もちろん反対の左向きの傾きでも同様に、左端にあるビスを回すと調整ができます。

気密ピースを調節する

窓枠の上部・下部のいずれかから隙間風が出ている時には、気密ピースの位置を調節して直せる可能性があります。一般的な気密ピースは、窓ガラスの重なり部分の上下端にある、山型のカバーのような部品です。ここのビスを回すと、気密ピースが上下に動いて位置の調節ができます。隙間風が入っている際には、気密ピースの位置が高くなっているため、サッシと密着するように調節します。

クレセント錠を調整する

窓の戸先から隙間風が出ている・左右にガタガタ動く・鍵の動作が悪いという場合には、クレセント錠が緩んでいる可能性があります。クレセント錠の調では、鍵本体と受け手の両方で位置を調整します。

-

クレセント本体を調整する方法

鍵本体の上下にビスがあるので、ここ緩めて受け手の位置に合うようにずらしたら、再度締め直します。 -

クレセント受けを調整する方法

こちらも上下2つのビスで窓枠に取り付けられているので、ガタガタ動きやすい方向に向かって金具の位置をずらして調整します。

どちらの位置も調整できて、スムーズに開け閉めができれば完了です。

窓からの隙間風の対策でやってはいけないこと

窓の隙間風対策として、自己流で「これでもいいかも?」と思い付くものもあるかもしれませんが、次のような方法は避けたほうが無難。場合によっては、余計に劣化させてしまう危険性もあるので注意しましょう。

隙間をパテなどで埋める

例えばシンク下の水道管からの虫侵入を防ぐ際など、市販のパテを使って埋めるケースがよく見られます。しかし窓の隙間風対策として、パテを使用するのはNG。場合によっては、稼働しなければならない部分にパテが入り込んでしまい、窓の開け閉めができない・鍵が締まらないなどの事態を招いてしまうケースがあります。特に賃貸物件では、無断で手を加えて修繕するのは基本的にはできないため避けるようにしましょう。

レールや戸車に潤滑油スプレーを付ける

建て付けの悪さから隙間風が入っていると、サッシが動きづらくなることがあります。こうした際には隙間風対策ではなく、動作をスムーズにするために、レールや戸車に潤滑油スプレーをかけてしまいがちですがNG。そもそもサッシが動きづらい時には、まず隙間風がないかチェックして対策するようにしましょう。むやみに潤滑油スプレーを使うと、余計な摩擦からサッシが傷んでしまうこともあるため避けるようにしておきます。

段ボールで断熱する

隙間風がある時の断熱アイテムとして、段ボールを使うのもやめておいたほうが無難。段ボールは紙製なので、結露などで水に濡れるとカビが生えてしまい不衛生です。ジメジメと湿気もこもりやすいため、段ボール周りにもカビが繁殖する可能性も。隙間風による寒さ対策は、気泡緩衝材や市販の断熱アイテムのような、ポリエステル製でないとカビの原因になりやすいので注意しましょう。

窓の隙間風対策をしてもおさまらない時は?

ここまでに見てきたような隙間風に効果的な対策をしてみても、いまいち効果が出ているように感じない場合には、次のような方法を検討してみましょう。

賃貸の場合

隙間風対策がなかなか効かない時には、窓周りをリフォームして直す必要があります。ただしこのような修繕は、入居者個人の判断では基本的にできないため、まずは物件オーナーや管理会社に問い合わせをします。まずは物件オーナーや管理会社に相談して、直接対処してもらえるように依頼しましょう。

持ち家の場合

マイホームのような自分の所有物件であれば、サッシの修繕や窓全体の取り換えなどのリフォームも自由にできます。隙間風を根本からきちんと解消したい時には、次のような対策を考えてみましょう。

- パッキンの交換:パッキンは、市販の交換パーツもあり、自分で取り換えも可能。また気密ピースのゴムパーツも、DIYでの交換が可能です。

- 内窓の設置:内窓は、既存の窓にプラスして室内側にもう一つ設置するもので、二重式にリフォームする方法です。内窓を付けて二重サッシにすると、隙間風防止だけでなく、断熱性や防犯性も高まります。降雪や寒さの厳しい地方の住宅でも、よく取り入れられています。

-

外窓の交換:窓の種類自体を変えて、隙間風による断熱低下を防ぐことも可能です。

- 複層ガラス:一つの窓枠に複数枚重なったガラスをはめ込む方式です。

- 樹脂素材の窓:樹脂製のガラスやサッシを使うことで、断熱・遮熱・気密性を高められます。

- エコガラス:複層ガラスの階層構造に加えて、特殊なコーティングによって断熱や遮熱をさらに向上させたものです。

先ほども出てきたように、サッシ全体はアルミ製なら20年~30年が寿命とされていますが、パッキンはよれやすいことから10年程度で交換するのが理想とされています。なおパッキンの交換は自前でもできますが、うまくいかないと結局は効果が出ないこともあり、専門の修理会社やメーカーに頼みましょう。もしくは内窓の設置や外窓の交換をするリフォームにより、隙間風を防ぐ方法もあります。

なお施工費用としては、比較的リーズナブルにできるのは、複層ガラスやエコガラスへのガラス交換のみの場合(サッシは既存のまま)。その次に安く施工しやすいのが、内窓の設置です。窓全体を樹脂素材に交換する方式は、既存の窓を撤去して取り換えるため、コストがかかりやすい一面があります。

隙間風対策の大まかな費用感としては、「パッキン交換<ガラスのみの交換(複層ガラス・エコガラス)<内窓設置<樹脂素材への交換」のように高くなるのが大体の相場です。

【自分でできる】ドアから隙間風が入る時の対処法

隙間風が侵入するのは、窓だけでなく、ドアが原因になっているケースも少なくありません。ドアからの隙間風も窓と同様に、寒さを感じやすかったり、気密性が薄れて冷暖房が利きづらくなったりなどの影響をおよぼします。またドアからの隙間風は、屋外ではなく室外の冷気として侵入しやすく、床付近に溜まって足元が寒く感じやすい場合も。

ちなみにドアからの隙間風は、やはり窓と同じように、長年の使用にともなう老朽化が原因となるケースがほとんどです。具体的には、次のような状態から、隙間風が発生している場合が多く見られます。

【ドアから隙間風が入る原因】

- 蝶番の不具合

- ドアの建て付け不良

- ドア枠やドアのゆがみ

- 経年劣化によるパーツの摩耗

何度も開け閉めするうちに、パーツのずれ・傷みや本体などの変形が起きることから、ドアに隙間ができてしまうのがおもな原因です。なお、こうしたドアからの隙間風を防ぐ対策としては、次のような方法が挙げられます。

隙間テープを貼る

ドアの戸先や下部に貼り付けて、隙間をカバーするテープが市販されています。ドアの大きさに合わせて隙間テープを切り貼りしておくと、余分な隙間をふさいで冷気の侵入を防げるでしょう。

隙間風ストッパーを付ける

隙間風ストッパーは、テープのように貼り付けるタイプではなく、はめこむような形で隙間をふさぎます。一般的にはドアの下部に使用するもので、クッションのような素材を取り付けることで、隙間をカバーすることが可能です。

蝶番を調整する

ドアが左右に傾いている時には、扉を留めるパーツの蝶番を調整すると隙間がなくなります。前後か上下かどのように傾いているのか確認して、蝶番のビスを緩めて位置を整え、再度締め直して調整しましょう。

カーテンでカバーする

裾の長いドア用のカーテンを取り付けることで、隙間風の侵入を防ぐ方法もあります。床のギリギリまでカバーできるカーテンにしておくと、ドア下部からの冷気を感じづらくおすすめです。

まとめ

窓本体も建物も含めて、長年にわたって使い続けることで、当然ながら劣化は進んでしまいます。そうなると今回見てきたように、どこからか隙間風が入ってしまい、快適に過ごせないことも。こうした窓からの隙間風は、修繕が必要な場合もありますが、パーツの調整や断熱対策で防ぐことも可能。もしくは持ち家の場合には、より性能の高い窓へのリフォームをする方法もあります。窓からの隙間風が気になる際には、ぜひ本記事も参考に、より快適に過ごしやすくするための対策をしてみてください。

物件を探す