トコジラミを自分で駆除する方法は?特徴や見つけ方、刺された時の対処法

記事の目次

トコジラミ(南京虫)とは?

トコジラミは、別名で南京虫(ナンキンムシ)とも呼ばれる昆虫で、元々は熱帯地方に生息していた外来種です。トコジラミという名前ではありますが、分類としてはカメムシ目トコジラミ科に属していて、ケジラミなどのシラミ目とは異なります。トコジラミは分類名のとおりカメムシの仲間で、触ると独特のイヤなにおいを出すのも特徴です。

トコジラミは、かつて江戸時代ごろに外国船から入り込んできたと見られていますが、実は1970年代あたりには急激に減少。殺虫剤の登場などにより、トコジラミの生息・繁殖が難しい環境ができたため、一度はほぼ根絶したかのように思われました。しかし近年は、外国への旅行者や海外からの観光客が増えたこともあり、荷物や衣類に付着したトコジラミが再び国外から侵入してきています。同時にトコジラミの被害も増加傾向にあり、注意喚起もよく見られるようになっているのが現状です。

トコジラミの特徴

大きさ:5mm~8mm(成虫)

見た目:丸みを帯びており、扁平で薄い

色:褐色

生存期間:約1年

まずトコジラミの生態で特徴的なのは、血液のみをエサとしている点です。人間も含めた動物から吸血して栄養を摂取するので、家のなかにトコジラミがいると刺される被害に遭います。ちなみにトコジラミは目に見えるほどの大きさではありますが、夜行性のため日中に見かけることはほぼありません。明るい場所からはすぐに逃げてしまう習性があり、普段は暗い小さなすき間にいるので、なかなか発見も捕獲もしにくいのが難点です。

またトコジラミは小さな虫ながら、寿命が長く生命力も強い生物。生存期間の目安は1年程度ですが、なかには2年ほど生き残る個体もあります。さらに飢餓にも耐えられるため、栄養摂取ができなくても生存することが可能。さらにメスのトコジラミは、1日に5~6個は産卵するほどの繁殖力もあり、徹底的に駆除しないとどんどん増殖してしまいます。一気に増えてしまわないように、なるべく早めからの対策が必要です。

近年、トコジラミの被害が急増している?

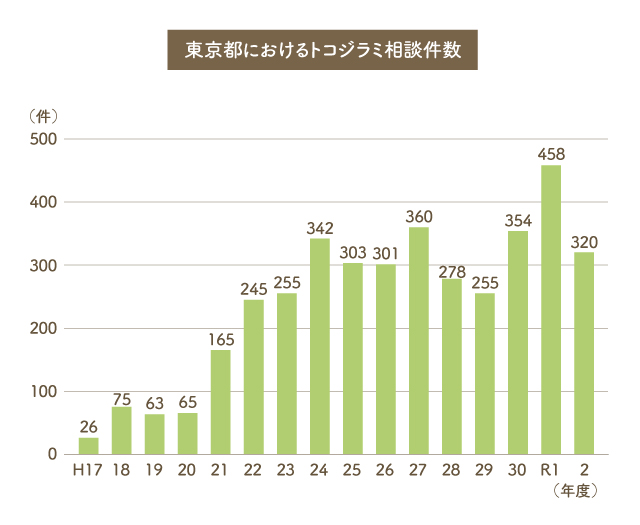

東京都福祉保健局によると、近年都内ではトコジラミに関する相談件数が増えているようです。

上記のグラフを見てもわかるように、都内におけるトコジラミ被害の相談件数は、2005年時点ではたったの26件。それが2019年~2020年ごろになると、300~400件以上に膨れ上がっています。

先ほども出てきたように、トコジラミの侵入は旅行者の移動にともなうケースが多く、宿泊施設をはじめとした観光スポットでも被害が出ています。例えば海外では、高級ブランド店などでトコジラミの被害に遭い、大幅な損失につながっているケースも。また日本でも、旅館やホテルでトコジラミ被害が出ているとの事例もあります。一般家庭に限らず、公共の場でもトコジラミ被害は発生しているので、誰にとっても危険があることは覚えておきましょう。

梅雨時期から秋にかけては要注意!

トコジラミは比較的気温の変化に強く、基本的には年がら年中生息する昆虫です。ただし特に活動が活発になるのは、トコジラミの繁殖に適した気温になりやすい夏場。トコジラミは気温25度前後で生育しやすく、梅雨から秋にかけては被害に遭いやすい時期といえます。

ちなみにトコジラミはかなり高温の熱には弱く、また気温が低いと活動力や成長速度が下がるなどの特徴はありますが、冬でも生きています。そのため暖房で部屋が暖かくなると、トコジラミが活動しやすくなり、冬でも夏場と同じような被害が出るケースも。年間通して生存するので、家のなかで発生してしまうと自然に死滅することはなく、必ず駆除する必要があります。

もしもトコジラミに刺されたら?

トコジラミに刺された場合、トコジラミの唾液が体内に入ってくることで、アレルギー反応が出ます。毒ではないので、例えば痛みや吐き気などを引き起こすことは基本的にありません。では実際にどのような状態になるのか、以下から見ていきましょう。

トコジラミに刺された時の症状は?

トコジラミに刺された時の症状は、アレルギー反応による強いかゆみです。ちなみにアレルギー性のため、はじめのうちは、刺されても何も感じないケースも多くあります。ただ何度も刺されて唾液が溜まっていくうちに、アレルギーとして反応するようになり、かゆみを激しく感じやすくなるのが一般的です。場合によっては刺された場所が赤くなって蕁麻疹のようになったり、跡が長く残ってしまったりすることも。さらにトコジラミは夜に出てきて吸血するため、刺された時のかゆみで眠れなくなることもあります。

またアレルギー症状のため、最初に刺されてから気付かない期間もあり、そのうちに一気に増殖してしまうのもやっかいな点です。

トコジラミに刺された時の対処法は?

トコジラミに刺されてしまったら、抗ヒスタミン薬などの外服薬を塗ってかゆみを抑え、かきむしらないようにしましょう。アレルギー反応なので、解毒する必要はありません。引っかいて化膿するなど、悪化しないように対処します。どうしても我慢できないほどのかゆみなど、症状がひどい時には、皮膚科に行って医師に診てもらいましょう。

トコジラミを家に持ち込まないようにするには?

ここまでにも 出てきているように、トコジラミは旅行などの外出先から、家のなかに入り込んでくるケースが多く見られます。外出先で洋服やバッグに付着して侵入してくる可能性が高いため、例えば旅行や出張などで宿泊する際には、トコジラミがいないか十分チェックするようにしましょう。もし見つけた場合には、必ず宿泊先に伝えて、部屋を変えてもらうといった対処をします。あわせて、ハンガーにかけていた衣服や床に置いておいたバッグなど、自分の荷物にもトコジラミが付いてきていないか確認しましょう。

また中古の家具や本などにも、トコジラミがいる可能性も。トコジラミは非常に生存力も繁殖力も強いため、元々の持ち主の家に住んでいたのが、そのまま移動してきてしまうこともあります。その他にも、海外からの輸入品(梱包のダンボールなど)でも同じように、トコジラミが知らぬ間に混入してしまうこともあるので要注意。開封時にトコジラミがいないか見るのはもちろん、卵が産み付けられている場合もあるため、すぐに梱包物は処分するようにしましょう。では実際にトコジラミがどのような場所に潜んでいるのか、次から具体的な見つけ方を解説します。

トコジラミの生息場所や見つけ方のポイントは?

| 洋室 | 和室 | |

|---|---|---|

| ベッドの隙間、ソファの隙間、マットレスの中、カーテンの折り目、カーペットの下、家具と壁の間、額縁の裏など | 布団の隙間、畳の縁、柱や壁・天井の隙間、押入れ、障子・ふすま、家電製品の裏や内部、掛け軸の裏など |

トコジラミの生息場所を見つけ、早めに駆除しておきましょう

トコジラミは、暗くなるまでは人間の目に付きにくい場所で隠れています。光が当たりにくく、そして熱がこもりやすい狭い物陰を好むので、図のようにトコジラミが入り込めるすき間には注意しましょう。明るいうちにトコジラミ本体を見つけるのは難しいかもしれませんが、生息している証拠としてわかりやすいのがフンです。トコジラミは潜伏場所に、黒いシミのようにも見える血フンをします。例えばベッド周辺なら、マットレスとヘッドボードのすき間に細かく黒い点々とシミがないか、確認してみましょう。またトコジラミは常に繁殖していて、卵の状態から幼虫になると、何度か脱皮しながら発育します。そのため白い脱皮殻も、トコジラミを発見する目印になります。

なおトコジラミが外出先で手荷物などに付着する際も、同じように何かしらのすき間に入っているケースが一般的です。仮にカバンなら、ファスナー付近やポケットの継ぎ目、スーツケースのキャスターなど。衣類も同様に、縫い目といった隠れやすい部分にいるので、何かすき間になりそうなところは重点的にチェックするようにしましょう。

トコジラミは自分で駆除できる?

トコジラミの生息場所は前述しましたが、かなりのスピードで繁殖するため、自分で駆除するのは非常に難しいのが現実です。複数の場所に潜伏していると、すべて発見するのは至難の業ですし、少しでもトコジラミが残っていたらすぐに増殖してしまいます。万が一、自宅で見つけた場合には、すばやく対処するようにしましょう。では以下から、具体的な対策方法についてご紹介します。

完全に駆除するには専門会社へ

自宅内のトコジラミを根絶させるには、害虫駆除の専門会社に依頼するのが無難です。やはり一般的な知識だけでは対策しきれない可能性が高いので、完全に駆除するにはプロに頼るのがベストでしょう。もちろんコストはかかってしまいますが、複数の会社に見積もりを取って比較検討することで、多少なりとも費用は抑えられます。今後の被害を考慮するなら、害虫駆除会社に頼んで、一度で徹底的に対処するのが得策でしょう。

自分でできる駆除方法

とはいえトコジラミを見つけてしまったら、その場ですぐにでも駆除したいですよね。そうした場合には、次の方法を試してみるのもいいでしょう。

掃除機で吸い取る

トコジラミは小さいので、掃除機で一気に吸い込んで退治する方法もあります。ただし掃除機で吸ったまま放置してしまうと、すき間から出てきてしまう可能性が高いため要注意。掃除機で吸いこんだら、すぐに中身は袋などに入れてしっかりと閉じ、すぐにでも処分するようにしましょう。前述にも出てきましたが、トコジラミはエサがなくても、ある程度の期間は生息します。放っておくとどんどん繁殖してしまうので、必ず速やかに捨てるようにしましょう。

ガムテープで捕る

掃除機で吸うのと同様に、トコジラミを物理的に捕獲して捨てる方法です。もちろんガムテープで捕った場合も、掃除機で吸い取った時と同じように、増殖を防ぐためにすぐにでも密閉して廃棄するようにしましょう。

殺虫剤を使う

殺虫剤で駆除する方法もありますが、最近のトコジラミは耐性が強くなっており、使用する成分には注意が必要です。市販の殺虫剤でトコジラミ用となっていても、ピレスロイド剤の場合は効かない可能性があります。現在のトコジラミの退治に使えるとされているのは、有機リン系・カーバメート系(プロポクスル)・オキサジアゾール系(メトキサジアゾン)など。一般的にホームセンターでは取り扱っていないため、薬局やインターネットで購入します。ちなみによくある燻煙剤を使用しても、トコジラミが隠れるすき間まで届かなかったり、別の部屋に逃げたりなど効果があまり見込めないことも。殺虫剤で駆除する際には、しっかりと狙いを定めて殺虫剤を注入します。

バルサンなどの殺虫剤を製造・販売するレック株式会社に効果的な使い方を聞いてみたところ、トコジラミはベッドの足元からよじ登ってくるためそのような場所に噴射すると効果的。使用環境によって異なりますが、一般的には1カ月をめどに継続的に使うのが理想だそうです。

スチームクリーナーで熱処理をする

スチームクリーナーは高温水蒸気による洗浄機材で、その熱によってトコジラミを死滅させる方法もあります。トコジラミは81度以上の高温に5分以上さらされると死亡するので、スチームクリーナーの蒸気の熱を当てておくことで駆除できます。ただし水分を発するので、壁紙付近や布製品(革・麻・合成繊維など)などには使いづらい一面も。また細かなすき間までスチームクリーナーの先端が届かないケースもあり、取り扱いが難しい点にも注意が必要です。

トコジラミに関するまとめ

トコジラミってどんな虫?

トコジラミはカメムシの仲間でもある昆虫で、動物の血を栄養源として生息します。もし自宅に侵入されてしまった場合、普段は暗いすき間に隠れていて、夜になると人間の足や腕など肌が露出した部分を刺して吸血します。また血フンや脱皮殻で部屋を汚す一面もあり、見つけたらすぐにでも退治したい害虫です。

トコジラミに刺されたらどうする?

トコジラミに刺された場所は、アレルギー性の強いかゆみを発します。悪化して化膿させないためにも、かゆみを抑える外服薬(抗ヒスタミン薬など)を塗布して触らないようにしましょう。どうしても症状がひどい場合には、皮膚科を受診するようにします。

トコジラミを見つける方法は?

トコジラミは、暗く狭いすき間に隠れていて、潜伏場所には血フンや脱皮殻を残していきます。ベッド・布団・ソファなどの周辺や窓回り、家具と壁の間、天井や壁の角など、特に寝室のあらゆるすき間に痕跡がないか探してみてください。黒い点々としたシミがあれば、そこにトコジラミが生息しています。

トコジラミは自分で駆除できる?

自分で駆除する方法もないわけではありませんが、かなりの繁殖力があるため、完全に根絶させるのは厳しいでしょう。一時的な応急処置として自分で退治するのはいいかもしれませんが、本格的に死滅させるのであれば、害虫駆除の専門会社に依頼するのがベストです。

まとめ

トコジラミは自宅の衛生状態に関係なく、どこかから入り込んできてしまうと、勝手にどんどん繁殖して被害を大きくする非常にやっかいな害虫です。どんなに普段きれいにしていても、旅行先などから荷物に付いてきてしまうケースもあり、特に遠出して宿泊する際には注意が必要です。また一度駆除してしまえば、基本的には湧いて出てくる虫ではないので、見つけたら徹底的に退治することが重要。1匹でも見かけたら、すぐにでも対処して被害を防ぎましょう。ぜひ本記事を参考に、トコジラミ対策をしてみてください。

取材協力:レック株式会社

物件を探す