平屋リノベーション事例「文化の香るレトロな街でアートの映える簡素な家を持つ」

雑誌「LiVES」に掲載された平屋リノベーション事例から、今回は群馬県桐生市の宮本さんご家族の事例をご紹介します。全国を駆け回るキュレーターが家族と過ごすために築いた拠点。重伝建地区に建つ高床の平屋をリノベーション。

(text_ Eri Matsukawa photograph_ Takuya Furusue)

リノベーションを仕掛ける側の経験から、群馬県桐生市で家づくり

キュレーターの宮本武典さんは、アートイベントの企画や町おこしなど多岐にわたる仕事を手掛ける中で、リノベーションを仕掛ける側にいた経験がある。長らく教鞭をとった東北の大学を離れるにあたり、家族の拠点を群馬県桐生市に築くため、リノベーションによる家づくりを行った。この場所を選んだのには二つの理由がある。ひとつは夫妻双方の実家から近いこと。そして、かつて繊維産業で栄えた歴史からくる文化的な魅力を、街に見出したことだった。

住まいに選んだ中古物件は、メインストリートから路地を一歩入ったところにある。行政から紹介された数件の内のひとつで、築53年の平屋。重要伝統的建造物群保存地区に指定されているため、外観を変えてはいけないなど、細かい規定をクリアしながらのリノベーションとなった。

ドローイングは絵本作家・ミロコマチコさん作。施主の宮本さんが企画を手掛けたイベントのポスター制作のための原画。ダイニングテーブルは知人の作家に特注。

スケルトンの状態から自分のイメージに近づける

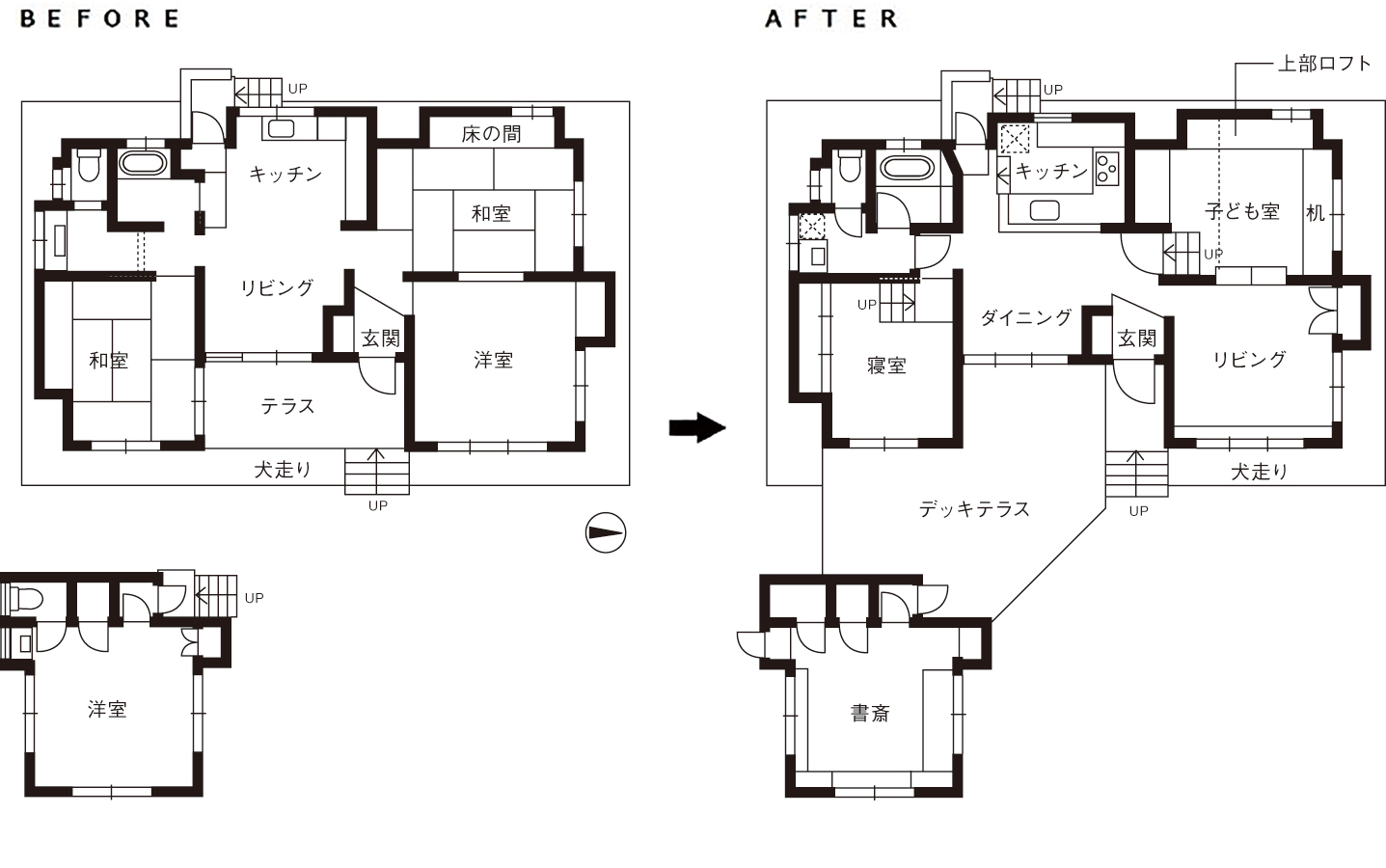

構造はコンクリートブロック造。湿気を避けるため、90㎝の高床構造になっているのも珍しい。設計図が紛失していたため、建築家の井上貴詞さんはまず実測から始める必要があった。その前に宮本さん自ら古い天井や床を撤去し、スケルトンの状態に。屋根を支える木造の架構やコンクリートの梁が現れると、その魅力的な姿に宮本さんは胸を躍らせた。しかし、部屋が小割りになっている間取りは、構造の安全上ほとんど変えられないことが判明した。

そこで井上さんは、空間の変化を上下方向に求め、子ども部屋と寝室の床を大きく掘り込んだ。キッチンの床も少し下げて、ダイニングで座る人とキッチンに立つ人が無理なく視線を合わせられるようにしている。

キッチンの床は階段2段分低くなっているため、ダイニングで腰掛けている人とキッチンに立つ人の目線が自然に揃う。新たに天窓を設けて明るさをプラスした。

個性の強い品々を受け止めるリノベーションした力強い空間

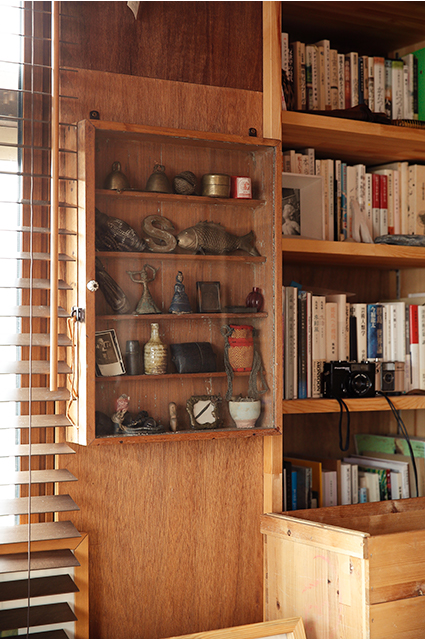

室内を飾るのは、これまでの仕事から生まれたアートピースや、地元桐生の骨董市で入手した雑貨、夫妻が以前暮らしていたタイの民芸品など、個性の強いものばかり。素朴で力強い空間が、それらをしっかりと受け止めている。

書斎の壁に設置したショーケースには思い出の品々が並ぶ。

壁を下地材であるプラスターを塗るだけに留めたのは、つくり込んだ雰囲気を出さないためだ。

「今後も自分たちで手を加えられるように、あえて未完成なところを残しました。子どもたちと一緒に、私たちもこの家も成長していける可能性を残したくて」(宮本さん)

書斎として使うことにした離れと母屋を高床のデッキでつないだのは、宮本さんのアイデア。この家は、家族を未来へと運ぶ船。デッキは甲板のメタファーなのだ。

離れの書斎と母屋はデッキを介して行き来する。

既存外観

路地奥の敷地に高床の母屋と離れが向き合って建つ。築53年のコンクリートブロック造で、20年ほど空き家になっていた。

建物データ

〈敷地面積〉470.63㎡〈建築面積〉母屋 68.84㎡、離れ 17.08㎡〈床面積〉母屋 68.84㎡、離れ 17.08㎡、合計 85.92 ㎡〈用途地域〉近隣商業地域〈主要構造〉コンクリートブロック造〈既存建物竣工〉1965年〈リノベーション竣工〉2018年〈設計期間〉4ヶ月〈工事期間〉5ヶ月〈設計〉井上貴詞建築設計事務所〈施工〉建築舎四季

※この記事はLiVES Vol.107に掲載されたものを転載しています。

※LiVESは、オンライン書店にてご購入いただけます。amazonで【LiVES】の購入を希望される方はコチラ