住まいの収納テクニックを解説!簡単アイデアでお部屋スッキリ

本記事では、収納に困っている場所でも上位を占めるクローゼット、キッチン、リビング、トイレ・洗面台、玄関の5カ所の収納テクニックを紹介します。

記事の目次

収納についての悩みは?

収納に困っている場所はどこなのか。また、どんなモノの収納に悩んでいるのかを、実際にアンケートで聞いてみました。そのアンケート結果を紹介します。

家の中で収納に困っている場所はどこ?

家の収納で困っている場所として圧倒的に多いのは「クローゼット」でした。次に「キッチン」「リビング」と続きます。収納に悩むのは、やはり毎日使うモノが収納されている場所ですね。

上位の場所は、モノの整理をしていかないと、いつのまにかモノが増えてしまいます。困っている場所の収納テクニックは、のちほど場所別に詳しく解説します。

| 順位 | 場所 | 票数 |

|---|---|---|

| 第1位 | クローゼット(押入れ) | 429 |

| 第2位 | キッチン | 191 |

| 第3位 | リビング | 151 |

| 第4位 | 寝室 | 104 |

| 第5位 | 玄関 | 66 |

| 第5位 | 水回り | 66 |

回答サンプル数 1,099人※複数回答あり

収納に困っているモノはなに?

収納に困っているモノで多いのは、場所で1位だった「クローゼット」に付随する「衣類品」でした。5位・6位の日用品や食料品のストックは、大型スーパーやネットショップでまとめ買いする傾向があります。一時的に大容量のスペースを確保しなければならないため、収納に困っていると考えられるでしょう。

| 順位 | モノ | 票数 |

|---|---|---|

| 第1位 | 衣類品 | 359 |

| 第2位 | キッチン用品 | 110 |

| 第3位 | 布団 | 96 |

| 第4位 | 本 | 87 |

| 第5位 | 日用品 | 82 |

| 第6位 | 食料品 | 76 |

| 第7位 | 雑貨 | 74 |

| 第8位 | 季節モノ | 67 |

| 第9位 | 趣味のモノ | 66 |

| 第10位 | 靴 | 63 |

回答サンプル数 1,099※複数回答あり

クローゼット・押入れの収納

前述のアンケート結果によると、収納に困っている場所は「クローゼット(押入れ)」が1位で、収納に困っているモノとして「衣類品」や「布団」がランクインしていました。

クローゼット・押入れは洋服だけでなく、布団や季節家電やスーツケースなども収納スペースとして活用できる場所です。さまざまなモノを収納するためには、まずは「整理」をおこなわなければなりません。クローゼットにあるモノを全部出し、「使う・使わない」に仕分けます。そのうえで使用頻度別に分け、モノの指定席を決めましょう。よく使うモノは真ん中、たまに使うモノ(あるいは重いモノ)は下、あまり使わないモノ(かつ軽いモノ)は上に指定席をつくるのが鉄則です。

また、普段の自分の動きをイメージし、どのような流れならクローゼットや押入れでスムーズに動けるかを考えてみてください。生活動線を意識して収納場所を決めることが大切です。

クローゼット・押入れ収納でありがちな悩み

- クローゼットの中 サイズの違うアウターをたくさんしまっているため、空いた空間にピッタリ合う収納棚が見つからないから。(20代/女性)

- クローゼット。空間をうまく活用できない。(40代/女性)

- 押入れ。とりあえずここに入れとけでゴチャゴチャになっている。(50代/男性)

- 洋服とカバン。しわにならないためにかけたまま収納したいこと。カバンは型崩れさせたくないから。(60代/女性)

- 布団や毛布。夏用、合掛け布団、冬用と枚数が多く、押し入れがいっぱいになっている。(60代/男性)

クローゼット・押入れは収納したいモノが多く、どれをどのように収納すれば出し入れしやすく、すっきり見えるのかわからない人が多いようです。広いスペースのため、全体的なモノの把握が難しくなっているのも原因かもしれません。その点を改善すれば、出し入れしやすい収納になるでしょう。

クローゼットの収納テクニック

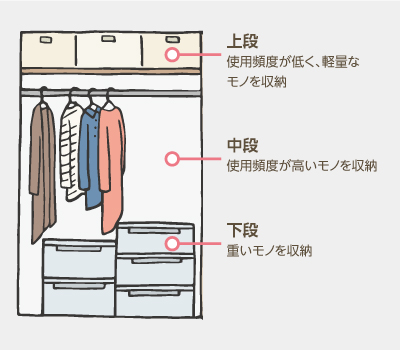

クローゼット収納で重要なのは、空間を仕切ったうえで収納場所を考えることです。クローゼット内を使いやすい順番に「中・下・上」で使い分けていきます。

クローゼットの中段は、もっとも出し入れしやすい場所です。ハンガーパイプが設置されているため「吊るす収納」に向いています。ハンガーでよく着る洋服を吊るしたり、吊り下げラックを活用してよく使うバッグや帽子などを入れておくとよいでしょう。

下段には引き出し式の衣装ケースを置き、Tシャツや下着類などたたんで、しまう衣類の収納がおすすめです。スーツケースや季節家電といった重いモノの収納にも適しています。指定席を決めたら収納していきましょう。

上段は使用頻度が低く、比較的軽いモノ(落下の恐れがあるため)の収納に適しています。シーズンオフの洋服や冠婚葬祭用グッズ、ファッション小物、布団などがおすすめです。

ハンガーと丈をそろえて整理整頓をする

クローゼットの扉が観音開きの場合は真ん中に、引き戸の場合は扉を開けてすぐの場所に、よく着る洋服を吊るすと出し入れがスムーズです。洋服は、できるだけパンツやスカートなど種類別に分け、丈をそろえて収納しましょう。下にスペースができるため、衣装ケースを置けるようになります。

また、同じ種類の洋服には同じハンガーを使いましょう。ハンガーがそろっていないと、洋服が擦りあって傷みの原因になったり、無駄なスペースが増えたりしてしまいます。クローゼット全体に統一感が生まれ、すっきりして見えるのもメリットです。

突っ張り棒とS字フックで奥行を活用する

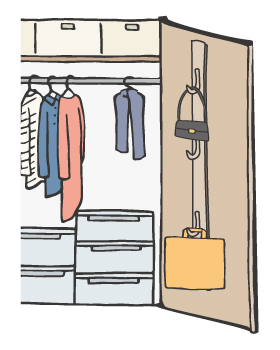

クローゼットは奥行があるため、デッドスペースが生まれやすい場所です。クローゼットの扉裏や横の壁にフックを取り付けると、ベルトやネクタイ、スカーフなどを収納できます。

突っ張り棒とS字フックを使って、吊るすスペースをつくるのもおすすめです。帽子やバッグなどの型崩れしやすいアイテムの収納に向いています。

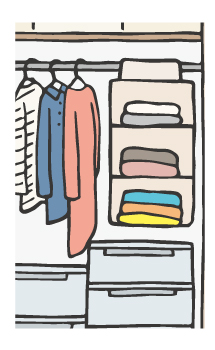

吊り下げラックで型崩れを防ぐ

クローゼットに突っ張り棒を設置できない場合は、ハンガーパイプに吊り下げられるラックを活用しましょう。出し入れしやすい位置なので、毎日使うバッグやファッション小物の収納に向いています。あるいは、型崩れを防ぐためにTシャツやニット、帽子などの収納にもおすすめです。

衣装ケースを活用して隙間を活かす

クローゼットの下段には、引き出し式の衣装ケースを用意しましょう。クローゼットのサイズ、入れたいモノのサイズに合ったケースを選ぶことが重要です。奥行が同じで、積み重ね可能なケースを選びます。ただし、セーター類は深型のケース、下着類は浅型のケースといった感じで、ケースの深さは入れるモノによって変えてください。ケース内の無駄なスペースが減ります。

ケースの中は「立てる収納」にすると出し入れがしやすくなります。取り出すときに倒れてしまわないよう、専用の仕切りやブックスタンドを使うと便利です。ケースは定番品で、同じ色・同じ種類でそろえるとすっきりして見えます。買い足しやすいのもメリットです。ケースの手前にラベルと貼っておくと、ケースの中身がわかりやすくなるでしょう。

押入れの収納テクニック

押入れもクローゼットと同様、「中・下・上」の順番で使用頻度別に分けて収納していきましょう。押入れは奥行があるため、「手前と奥」で使用頻度別に分けるのもポイントです。

使用頻度の高いモノは、押入れの中段や手前に収納して出し入れをしやすくします。使用頻度の低いモノは上段の天袋や枕棚、下段、押入れの奥に収納します。ただし、重いモノは落下の恐れがあるので下段に収納してください。

伸縮ラックを使ってスペースを有効活用する

押入れは中板しか仕切りがありません。ですが、伸縮ラックを棚板代わりに使えばスペースを有効活用できます。布団専用の伸縮ラックを使うと、布団の出し入れがラクになるでしょう。下段で使う場合は、キャスター付きのラックを選ぶと奥のモノが出し入れしやすくなります。

かさばるものは圧縮袋を利用する

押入れのスペースが足りない場合は、シーズンオフの布団やダウンコートなどのかさばるアイテムを圧縮袋に入れて省スペース化を図りましょう。袋に入れたまま放置するとカビやダニが発生しやすくなるので、脱酸素剤を入れておくと安心です。

毎日使う布団の収納は高さと湿気に気を付ける

毎日布団を押入れにしまう場合は、腰に負担がかからないよう中段を定位置にしましょう。また、布団は湿気を含んでいるため、湿気対策が必要です。中板の上にすのこを置いたり、除湿剤を使ったりしてカビの発生を防いでください。

衣装ケースを活用して隙間を活かす

押入れの下段には、引き出し式の衣装ケースを用意しましょう。ケースは、押入れの奥行に合ったものを選ぶのがポイントです。また、無駄なスペースを生まないために、入れるモノによって深型と浅型を使い分けたほうがいいでしょう。

ケースの中は出し入れしやすくなるよう「立てる収納」がおすすめです。専用の仕切りやブックスタンドを活用すると出し入れが簡単になります。

ケースの色や種類をそろえるとすっきりして見えます。ケースの手前には、中身を書いたラベルを貼り、わかりやすくしておきましょう。押入れは奥行があるため、衣装ケースの手前はよく使うモノ、奥はたまに使うモノを収納すると、引き出しを半分開けるだけでモノが取り出せます。

キッチンの収納

キッチンは、アンケート結果で2番目に収納に困っている場所でした。キッチン用品や食料品の収納に困っている人が多いようです。

キッチンは「コックピット収納」という、一歩も動かずに必要なモノを取り出せる収納に近づけることをおすすめします。動線がスムーズになり、料理がはかどるためです。また、同じモノを同じ場所に収納する必要はありません。よく使うモノを「1軍」、たまに使うモノを「2軍」に分けると、出し入れがしやすくなるでしょう。

キッチン収納でありがちな悩み

- キッチン、そもそもスペースがそんなにないのに場所を取る調理器具が多いから。(30代/女性)

- 食器。キッチンの下の棚に収納しているが、毎日使うのですぐにぐちゃぐちゃになってしまう。(30代/女性)

- キッチンで細々としたもの、調味料など。食器も大きさがバラバラなのでどうにか収まっているが、見栄えが悪い。(40代/女性)

- キッチン。食器や調理器具、調味料や飲み物、即席麺や乾き物などの食品等、収納するものが多岐にわたるから。(40代/男性)

キッチンは細々としたモノが多く、頻繁に使うため、出し入れしているうちに指定席でない場所に置いてしまうこともあるようです。ここでは、キッチン収納の悩みを解決する方法を詳しく説明していきます。

フロアキャビネットの収納テクニック

フロアキャビネットの収納は、コンロ・作業台・シンクの3つにゾーンに分けて考えましょう。ゾーンごとに使うモノを収納すると、料理の段取りがスムーズです。

吊戸棚は取っ手付きのかごを使う

吊戸棚は目線よりも高い位置にあるため、出し入れするときにモノが落下する恐れがあります。ですから、吊戸棚には軽いモノを収納するのが鉄則です。取っ手付きのかごを使うと、手の届きにくい棚の奥まで収納できます。濡れた手で触ることもあるので、プラスチック製のかごを選びましょう。

シンク上は、シンク周りで使う軽いモノを収納します。たとえばキッチンスポンジのストックや布巾、ゴミ袋、キッチンペーパーなど。かごの中に用途別にまとめておくと、使いたいモノが早く見つかります。ラベルを貼って中身を“見える化”することで、さらに出し入れがスムーズになるでしょう。なお、吊り戸棚下ラックを設置すると、使用中の布巾(ふきん)やキッチンペーパーを収納できて便利です。

シンク下は伸縮ラックでスペースを有効活用する

シンク下には、観音開きタイプと引き出しタイプがあります。引き出しタイプの場合は、シンク周りで使うザル・ボウルや鍋、土鍋、カセットコンロ、お弁当箱、洗剤のストックなど、上から一目でわかるように収納しましょう。

観音開きタイプは収納するモノは同じですが、引き出しと違って上から見渡せません。奥のモノが取り出しにくく、排水管の干渉により収納グッズ選びが難しい場所なので、収納に困っている人が多く見られます。この場合は、伸縮ラックを活用しましょう。長さを変えられるため、奥行が一定でないシンク下にぴったりです。スライド式を選ぶと、奥のモノも取り出しやすくなります。

作業台周りにハンギングラックを設置する

作業台は、できるだけ広く使いたいもの。ですが、作業台で使うモノが多いため、出しっぱなし収納にしていると「狭くて使いにくい」という声をよく聞きます。

作業台周りはハンギングラックやマグネット、フックなどを使った「吊るす収納」がおすすめです。使いたいときにサッと取り出せ、作業スペースも広くなります。ラップ類やキッチンペーパー、ピーラー、キッチンバサミ、菜箸などを収納しましょう。

小分けボックスを活用する

キッチン用品や調味料は細々としたモノが多いため、そのまま収納するとバラバラになってどこに何があるかわからなくなってしまいます。ですから、小分けボックスや仕切りを活用して、用途別・種類別にまとめましょう。

フライパンやフタなどの収納はコンロ下に仕切りを作る

フライパンやフタは重ねてしまうと出し入れが大変になってしまうため、立てて収納するのが望ましいでしょう。フライパンスタンドやファイルボックスで仕切ると便利です。

コンロ下はフライパンやフタ、おたま、フライ返し、菜箸、油などコンロで使うモノを収納します。コンロ下に鍋を収納している人がよくいますが、鍋は水を入れてから使用することが多いため、シンク下収納がおすすめです。また、菜箸は作業台でも必要ですから、2カ所に分散収納させると移動せずに済みます。

食器棚の収納テクニック

食器棚は、使用頻度と重さに合わせて指定席を決めていくのがポイントです。使用頻度の高いモノは中段、使用頻度が低いモノ・重いモノ・割れやすいモノは下段、使用頻度が低いモノ・軽いモノ・季節モノは上段に分けて収納します。

食器棚だからといって、必ずしも食器だけを収納しなければならないわけではありません。ペーパーナプキンやランションマットなどの収納にも向いています。

ディッシュスタンドを活用する

お皿は重ねてしまうと、だんだん取り出しにくい下のほうのお皿を使わなくなってしまいます。そのため、ディッシュスタンドを棚板代わりに活用して、お皿を重ねすぎないようにしましょう。ディッシュスタンドは、縦置きタイプと横置きタイプがあります。自分にとって使いやすいほうを選んでくださいね。

奥に収納したものはトレイで引き出す

グラスやマグカップなどは、奥が取り出しにくいのでどうしても手前のモノばかり使ってしまいがちです。均等に使うためには、トレイで引き出せるようにすると使いやすくなります。急須は湯飲み茶碗と茶葉、ティーポットはティーカップやスプーン・紅茶をまとめてセットにして食器棚に入れておくと動線がスムーズです。

割れやすいグラス類は、トレイに仕切りを入れたり滑りにくいトレイを選んだりすると安心です。グラスを横倒しにしてトレイに入れ、隙間にクッションシートを挟んで仕切る方法もあります。

仕切りを作ってスペースを有効活用する

食器棚を使いやすくするポイントは、とにかく重ねないこと、種類別に分けることです。そのため、仕切りボックスやアクリルスタンドなどを活用しましょう。見た目がすっきりしますし、デッドスペースを減らせるので収納力もアップします。

パントリーの収納テクニック

パントリー収納は使用頻度と重さ、消費期限で指定席を決めていきます。

上段は、めったに使わないモノ、軽いモノ、消費期限の長いモノなどの収納に向いています。たとえば重箱やハロウィン・クリスマス用のペーパー類、紙皿・紙コップ、あまり使わない乾物類や非常用のレトルト食品、ラップ類のストックなどがおすすめです。

中段には、よく使うモノを収納します。乾麺やお茶類、乾物類、ふりかけや粉末スープ、お菓子など、自分にとって使用頻度が高いモノがおすすめです。食料品に限らず、よく使うキッチン道具や食器類を収納しても問題ありません。

下段は、たまに使うモノ、重いモノを収納します。飲料水や酒類のストックや缶詰、米びつ、土鍋、カセットコンロ、小さなキッチン家電などがおすすめです。

収納ボックス・バスケットを活用して整理整頓をする

収納するモノを種類別に分け、収納ボックスやバスケットに入れてまとめておくと、すっきりして見えます。上段は取っ手付きケース、中段と下段は持ち手穴が付いた収納ボックス・バスケットにすると出し入れしやすいでしょう。台形よりも、できるだけ長方形に近いボックスを選ぶと収納力がアップします。

ラベリングをして収納場所を決める

パントリーにはさまざまなモノを収納しているため、指定席を決めて定位置管理することが重要です。収納ボックスでまとめた場合は、必ず中身を書いたラベルを貼っておきましょう。どこに何が収納されているのかが、一目でわかるようにすると探し物の時間が減ります。

リビングの収納

収納に困っている場所の3位はリビングでした。リビングは家族が集まる共有スペースのため、細々としたモノや書類・プリント、子どものおもちゃなどさまざまなモノを収納しなければなりません。それにも関わらず、備え付けの収納が少ない傾向にあります。ですから収納家具を活用し、アイテムごとに指定席を決めて、しっかりと管理できる仕組みをつくることが重要です。

リビングはモノが多く、ごちゃごちゃしがちです。すっきりしたリビングにするためには、「見せる収納」と「隠す収納」でバランスをとり、インテリア的要素を取り入れていきましょう。

また、「ちょい置き」してしまうモノが多いと、いつも散らかっているような印象を与え、憩いの場所であるはずのリビングなのに落ち着きません。郵便物や書類、カギなどには「一時置き場」用のボックスやかごを用意し、モノが散らかって探し物が多くなるのを防ぎましょう。バッグやランドセルが床置きされている場合は、それぞれの個室を指定席にせず、リビング内に指定席をつくるのも解決策のひとつです。

リビングの収納でありがちな悩み

- リビングです。使いたいものがたくさんあるのに収納がないから。(30代/女性)

- リモコン、掃除道具、郵便物等 テレビ台に引き出しがないため。(30代/女性)

- 郵便物などの紙類。大きさも重要度もバラバラで整理しにくいから。(40代/男性)

- リビング、家族が集まる場所なのでどうしても物が溢れて収納に困る。(50代/女性)

リビングでは収納したいモノがバラバラで、どこに何を収納すればいいのかわからないのが悩みのようです。ここでは、そういったリビング収納悩みを解消する収納テクニックを紹介します。

小物の収納テクニック

リビングには備え付けの収納家具が少ないため、収納家具が必要になります。ですが、家具をたくさん置くと、リビングに圧迫感が出てしまいます。小物はきちんと分類して指定席を決め、家族全員がモノの場所を把握できるよう工夫しましょう。

引き出しごとに種類を分ける

雑多なモノを見せないようにするためには、引き出しに入れた「隠す収納」がおすすめです。引き出しは段ごとに入れるモノの種類を分けます。たとえば1段目は文具類、2段目は薬類、3段目は電池といった感じで収納場所を決めておきましょう。引き出しの前面に中身を書いたラベルを貼っておくと、家族にもわかりやすくなります。

小分けボックスを活用する

収納棚や引き出しの中は小分けボックスや仕切り板を活用して、指定席を明確にするとモノを戻しやすくなります。たとえば文具類はボールペンと鉛筆、マジックが混在していると、使いたいモノをすぐに取り出せません。種類ごとに仕切ることで、出し入れが簡単になります。引き出しは手前によく使うモノ、奥にあまり使わないモノを収納してください。少ない動作で出し入れができます。

ただし、子どものおもちゃを細かく仕切りすぎると、片付けのハードルが高くなってしまいます。子どもが小さいうちは「ざっくり収納」にし、年齢と子どもの性格に合わせて少しずつ分類して収納できるようにしたほうが、子どもの片付け嫌いを防げるでしょう。

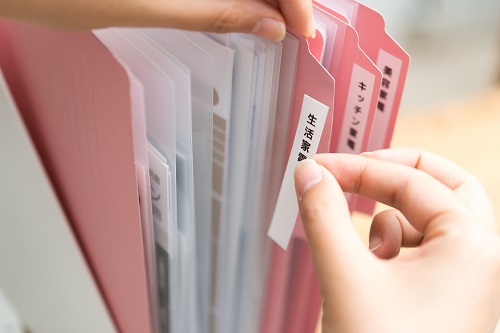

書類の収納テクニック

郵便物や子どもの学校のプリント、取扱説明書などの書類は収納方法がわからないので、散らかりやすくて困っているという声をよく聞きます。書類は家に入ってきた時点で、要不要に分けましょう。いらない書類はすぐに処分してください。あと回しにすると、あっという間に紙類が書類ボックスに溜まってしまいます。

必要な書類の分類は、すぐに処理してもいいですし、時間のあるときにまとめてやっても構いません。とにかく、簡単に処理できる仕組みをつくってしまうことが大切なのです。

ブックスタンド、ファイルボックスを活用する

必要な書類は、種類ごとに分けておきます。頻繁に出し入れする書類は、上部に中身を書き込める箇所がある「個別フォルダ」というアイテムに入れて管理してみてください。これをファイルボックスにまとめて入れておくと、見つけるのがラクになります。蛇腹式のファイルスタンドもおすすめです。クリアホルダーに収納したい場合は、見つけやすいようにラベルを貼って管理しましょう。

あまり出し入れしない長期保管用の書類は、クリアファイルに入れ、ブックスタンドに立てて収納する方法もあります。インデックスが付いているクリアファイルを選ぶと、書類を見つけやすくなります。

トイレ・洗面台の収納

収納に困っている場所の5位は、トイレと洗面所の水回りでした。洗剤やトイレットペーパーなどの日用品のストック、タオル、掃除道具などの収納に悩む人が多いようです。

トイレ・洗面所のありがちな悩み

- 洗面所。洗剤等の収納したい物が多いので。(30代/男性)

- トイレ。ペーパーをどこに置くのか。(30代/男性)

- 洗面台。シンクの下が観音開きタイプの戸棚なので有効活用できていないし配水管が邪魔をして収納しにくいので。(30代/女性)

- トイレットペーパーやティッシュ、大容量の洗剤や柔軟剤などのストック。掃除道具。(30代/女性)

- 予備に買っている日用品(トイレットペーパー・洗剤)など。(70代/女性)

ストック品をどれだけ持っていたいかは人それぞれです。水回りの収納に悩む人は、ストック品が多い傾向にあります。ここでは、それらを解決する収納テクニックを紹介します。

トイレの収納テクニック

トイレは限られたスペースしかないにも関わらず、トイレットペーパーや衛生用品、掃除道具など収納したいモノが多い場所です。別の場所に収納している人もいるようですが、やはり使う場所に置かれているほうが便利でしょう。そのため、デッドスペースを活かした収納を考えていく必要があります。

突っ張り棒で棚を作る

突っ張り棒を2本使って棚をつくります。トイレットペーパーを突っ張り棒の上に乗せ、落ちてこないように手前にも突っ張り棒を設置すると安定します。突っ張り棚も、設置したらモノを置くだけなので簡単で便利です。突っ張り棒よりも耐荷重があるため、トイレットペーパー以外のモノを置いても問題ありません。

トイレの下部の背面に突っ張り棒を2本平行に渡し、掃除道具をまとめた収納ボックスやサニタリーボックスを置くと、直置きがなくなり掃除が簡単になるでしょう。

種類ごとにボックスにまとめる

トイレで使うアイテムは、種類ごとにボックスにまとめて管理します。洗剤やトイレシートなどの掃除道具、衛生用品といったように分類されたボックスにまとめておくと、使いたいときにすぐに使えて便利です。

洗面所の収納テクニック

洗面所の収納は洗面台と洗濯機まわりにゾーン分けし、収納するモノを決めていきます。洗面台の上には歯ブラシとコップ、ハンドソープなどよく使うモノだけを置き、あとは棚に収納しておくとすっきりとした印象になるでしょう。

洗面台の棚の中段や引き出しには、化粧品やコンタクトレンズ、タオル、ドライヤー、カミソリなど使用頻度の高いモノを収納します。下には洗剤やシャンプー・リンスのストック、掃除道具などを、上部にはコットンのストックといった軽くて使用頻度の低いモノを収納しておきましょう。

洗面所の見えるところに置くモノは、色をそろえると全体的に統一感が生まれます。タオルは「フレンチ折り」でたたみ、輪の部分が見えるように収納してみてください。ホテルのような印象を与えてくれます。

洗濯機周りは洗濯洗剤やハンガー、洗濯バサミなど洗濯用品をまとめておきます。棚がない場合は隙間ラックやランドリーラックを活用して、収納スペースを確保しましょう。

鏡裏は使う人・用途にあわせて分ける

洗面台の鏡面裏は、使う人と用途に合わせて指定席をつくっていきます。洗面所でメイクをするならメイク道具、ひげそり用のグッズやコンタクトレンズなど、用途に合わせてまとめて収納しておきましょう。ヘアアクセサリーやコンタクトレンズなどの細々としたモノは、小さなボックスに入れておくと迷子になりません。

洗面台下はラックでスペースの有効活用をする

洗面台下収納には、観音開きタイプと引き出しタイプがあります。観音開きタイプの場合はラックや突っ張り棒を使って、デッドスペースを有効活用しましょう。ラックを設置したら洗剤やシャンプー・ボディソープなどのストック品を種類ごとに分け、ボックスに入れて収納すると使いやすくなります。

引き出しタイプはファイルボックスやボックスに種類ごとに入れ、上から見渡せるように収納するのがおすすめです。

タオルの収納はデッドスペースを活用する

タオル収納は、洗面所に棚があれば出し入れしやすい中段に収納します。棚がない場合は、壁に取り付けられるタオルホルダーやまとめて収納できるラックやかごを活用しましょう。マグネット式のタオルホルダーは、洗濯機の横につけて隙間に収納することが可能です。ラックやかごは、突っ張り棒を2本渡して棚をつくり、その上に乗せます。

オープン棚やラックにタオルを収納するときは、タオルの端が見えないように並べると見映えがよくなるでしょう。

玄関の収納

収納に困っている場所の5位は「玄関」で、水回りと同じ順位でした。玄関は、家族が多いと靴と傘だけでいっぱいになってしまいます。レジャー用品や防災用品、ベビーカーを置くと、さらに狭くなります。

玄関は「家の顔」といわれるほど重要な場所ですので、すっきり見せたいと思っている人がほとんどでしょう。とはいえ、スペースには限りがあります。モノが多くて困っている場合は、もう一度適正量を見直してみたほうがいいかもしれません。

例えば、きれいでもずっと履いていない靴は手放す対象です。それでも収納が足りない場合は、収納グッズでデッドスペースを活かして収納力をアップさせましょう。

玄関収納でありがちな悩み

- 玄関の靴の収納。家族の分を合わせると結構な数になるが、捨てるにはきれいな状態のものが多く、収納が足りない。(40代/女性)

- 靴、外で使う用品。(50代/女性)

- 玄関の靴収納が小さいので、傘をしまう場所がない。(60代/女性)

- 下駄箱。用途ごとに何足かの靴がありトータルすると溢れるから。(60代/男性)

玄関収納については収納の絶対量が足りないか、収納量以上のモノを持っているのが原因で悩んでいるようです。ここでは、収納力をアップさせて悩みを解決する方法を紹介します。

靴箱の収納テクニック

靴箱の使いやすい順番は「中・下・上」です。したがって、よく履く靴は中段に置きます。ただし、小さな子どもの場合は、身長に合わせた高さを靴の定位置にしてあげてください。自分で靴が取り出せるようになり、自立心が芽生えます。

着物用の下駄やビーチサンダルなどの季節ものや冠婚葬祭用の靴は、上段に収納します。あまり履かない靴は上段や下段に入れ、よく履く靴だけを人別に中段に並べるように心がけましょう。また、靴の高さをそろえて、可動棚の高さを調整するのもデッドスペースをつくらないコツです。

突っ張り棒やラックを活用して収納量を増やす

収納が足りない場合は、突っ張り棒やラックを活用しましょう。突っ張り棒を2本渡し、棚板代わりにします。また、靴箱の棚板に吊り下げられるラックを使うと、上部のデッドスペースを活用できます。どちらも棚板を1枚増やしたことになりますから、収納力は2倍です。

ブーツや長靴の収納はファイルボックスを使う

ブーツや長靴は、どうしてもスペースをとってしまいがちです。省スペース化するためには横に並べるのではなく、ブーツや長靴を縦にしてファイルボックスに入れてみましょう。半分のスペースで収納できるようになります。靴の中に新聞紙などを詰めておけば、型崩れの心配もありません。

玄関まわりの収納テクニック

玄関まわりには傘やカギはもちろん、宅配便を受け取りで使う印鑑、忘れがちなマスクなどを収納しておくと便利です。玄関にモノを直置きするとスペースが狭くなってしまうため、なるべく「浮かす収納」「吊るす収納」を心がけると掃除がしやすくなります。

フックを活用して浮かせる

玄関のドアや靴箱の扉の裏にフックを取り付けると、カギや印鑑などの小物や折り畳み傘を吊るして収納できます。玄関のドアの素材によってはマグネットが使えるので、マグネット式のアンブレラスタンドを活用すれば、傘立てを直置きせずに済みます。マグネットマスクホルダーもドアに設置しておくと便利です。

まとめ

限られたスペースを有効活用するためには、ちょっとした収納テクニックを使って収納量を増やすのがポイントです。とはいえ、収納できる量にも限界があります。まずは、すべての持ち物を整理してみましょう。「本当に使っているモノなのか」「こんなにストックが必要なのか」「とりあえず持っているだけのモノはないか」と、ひとつひとつのモノと向き合うことが大切です。そうやってモノを減らしても収納が足りない場合は、今回紹介した収納方法をいくつか試してみてください。試行錯誤しながらでも、自分に合った収納方法を見つけられるといいですね。

■アンケート概要

家の中で収納に悩んでいる場所はどこですか?また、収納に困っているものはなんですか?

調査方法:インターネットリサーチ

回答サンプル数:1,099人

対象:10代~80代男女(全国)

調査時期:2022年11月

物件を探す