ユニットバスとは?種類やサイズの選び方について解説

物件を選ぶ時に、水回りの間取りは重要です。そのため、ユニットバスについてあらかじめ知っておくことをおすすめします。また、ユニットバスのメリットとデメリットも解説しますので、ぜひ参考にしてください。

記事の目次

ユニットバスとは?

ユニットバスとは、あらかじめ工場で浴槽・天井・壁・床などをパーツごとに製造しておき、現場では組み立てるだけで完成するバスルームです。つまり、浴槽・床・天井のつなぎ目部分が一体化されている浴室のこと。そのため、トイレの有無に関わらずユニットバスと呼びます。

元々、お風呂は1枚1枚床や壁にタイルを貼る在来工法で作られていました。しかし、ユニットバスだと組み立てるだけなので、時間や人件費を削減ができます。ここからは、ユニットバスと似たような2つの言葉との違いについてご説明します。

ユニットバスとシステムバスの違いとは?

システムバスとは、あらかじめ工場で組み立てられた浴室のパーツを、現場で組み立てられてできるバスルームのことです。ユニットバスとシステムバスに明確な違いはありません。ひと昔前まで、ユニットバスといえばトイレと浴室の一体型が主流でした。しかし、最近ではミストサウナや追い焚き機能などが付いた機能的なユニットバスも増えています。そのような機能が付いているユニットバスのことを、システムバスと呼び分けるようになっています。

ユニットバスとセパレートバスの違いとは?

セパレートバスとは、お風呂とトイレが別になっている浴室のことです。一方で、セパレートバスの対義語として使われるユニットバスは、一般的によく認識されているトイレとお風呂が一体化の間取りを指します。

セパレートバスには「2点セパレート」と「3点セパレート」の2種類があります。2点セパレートは、浴室内に浴槽と洗面台があるタイプです。一方、3点セパレートは浴室内に浴槽と洗い場のみがあり、独立洗面台とトイレが別にあるタイプを示します。もともとは水回りをコンパクトにするために、お風呂とトイレをまとめたユニットバスが主流でした。しかし、快適さを重視する一人暮らしの方が増えたことから、セパレートバスの物件も増加傾向にあります。

ユニットバスの種類

ユニットバスは大きく分けて4種類あります。それぞれの特徴を解説します。

1点ユニットバス

1点ユニットバスは、浴室だけが独立しているタイプです。トイレや洗面台はなく浴槽と洗い場があるため、広々とお風呂に入れます。一戸建てや、家族向けのマンションに導入されることが多いタイプです。

2点ユニットバス

2点ユニットバスは、浴室と洗面台が設置されているタイプです。トイレは別にありますが、洗面台分のスペースをコンパクトにできます。シティホテルや、単身者用のアパートやマンションに採用されています。

3点ユニットバス

3点ユニットバスは、浴室・洗面台・トイレの3点が備わっているタイプです。水回りを1カ所にまとめて、コンパクトに収められます。ビジネスホテルや、単身者向けの賃貸物件に多く採用されています。

ハーフユニットバス

ハーフユニットバスは、浴室の下部分をユニットバスと同じように組み立てて設置し、上部分は在来工法を利用して自由にデザインできるタイプです。リフォームをする際に浴室の形が特殊で、ユニットバスが入らない場合に採用されることがあります。壁の上半分と天井を自由にデザインすることができますが、ユニットバスと比べて工期がかかります。浴室の下半分はユニットバスなので、ユニットバスのように防水性が高く、2階以上にも設置しやすいタイプです。ハーフユニットバスは、機能的なユニットバスとデザイン性の高い在来工法のよい点を合わせた浴室といえます。

ユニットバスのサイズは?

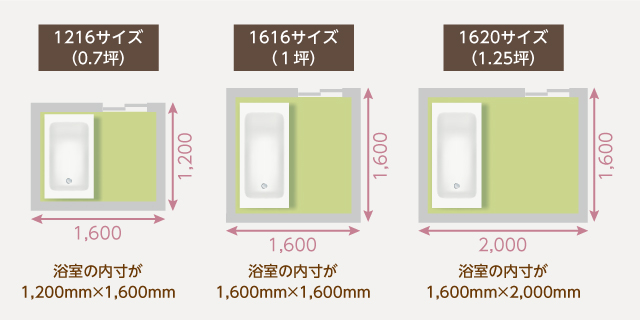

ユニットバスのサイズを解説する前に、浴室の大きさについて2種類あることをご存知でしょうか。1つ目は浴室の広さで、坪数として表記されます。そして、2つ目はユニットバスのサイズで、4桁の数字で表記されます。例えば、内径の幅120cmで内径の奥行き160cmの場合は、1216と表記され「イチニイイチロク」と呼びます。

ユニットバスには規格サイズがある

ユニットバスは、基本的に10cm単位で分けられています。浴室の幅と奥行きをmmで表記した、4桁の数字として表記されます。全メーカーで共通しているサイズで、決まったサイズのユニットバスをはめ込んで作られます。

ユニットバスは「マンション用」と「一戸建て用」がある

ユニットバスはマンション用と一戸建て用に分けられていて、サイズが異なります。一般的に、一戸建ての方が床下や天井が高くなっていることが多いからです。リフォームなどで、カタログを見たり注文したりする時に注意しましょう。おおよそのサイズは次のとおりです。

| ユニットバスのサイズ | 浴室内寸 (幅/奥行き) |

坪数 | 主な種類 |

|---|---|---|---|

| 1216サイズ | 1,200mm×1,600mm | 0.75坪 | 一戸建て用 マンション用 |

| 1317サイズ | 1,300mm×1,700mm | ||

| 1418サイズ | 1,400mm×1,800mm | ほぼマンション用 | |

| 1616サイズ | 1,600mm×1,600mm | 1坪 | 一戸建て用 マンション用 |

| 1717サイズ | 1,700mm×1,700mm | ||

| 1618サイズ | 1,600mm×1,800mm | 1.25坪 | |

| 1620サイズ | 1,600mm×2,000mm | ||

| 1624サイズ | 1,600mm×2,400mm | 1.5坪 | ほぼ一戸建て用 |

| 1818サイズ | 1,800mm×1,800mm |

※サイズや坪数はメーカーによって異なります

ユニットバスのサイズの選び方

ユニットバスのサイズの選び方を、浴槽と洗い場に分けてご紹介します。

浴槽のサイズ

一般的なユニットバスの場合、浴槽の奥行き(短辺)はおおよそ700mm(70cm)と決まっています。そのため、浴槽の幅(長辺)で選ぶと、次のように使用感が変わります。

| 浴槽の幅 | 使用感 |

|---|---|

| ~1,000mm | 足を伸ばして入ることはできないが、1人用としては問題のないサイズ |

| ~1,300mm | 身長160cm前後で足を伸ばして入れるサイズ |

| ~1,400mm | 身長180cm前後で膝を少し曲げれば入れるサイズ |

| ~1,800mm | 足を伸ばして入ることができ、親子で入れるサイズ |

※浴槽のサイズや坪数はメーカーによって異なります

※利用する人の体系によって使用感も異なります

足を伸ばしてゆったり入るなら1,400mm以上がおすすめ!

ユニットバスの浴槽を選ぶ時は、お風呂の入り方に合わせて選びましょう。湯船にはあまり入らずシャワーで済ませたり、水道代を抑えたりしたい場合は、なるべく小さい浴槽がおすすめです。一方、足を伸ばしてゆったりと湯船に入りたいのであれば、浴槽の幅は1,400mm(140cm)以上がよいでしょう。

洗い場のサイズ

次にユニットバスの洗い場のサイズごとの使用感は、次のとおりです。

| 使用感 | 坪数 |

|---|---|

| やや狭いが 1人用としては問題のないサイズ |

0.75坪 |

| 標準サイズ 1人で使うには適度な広さ |

1坪 |

| ややゆったりサイズ 親子で使っても問題のない広さ |

1.25坪 |

| ゆったりサイズ 大人2人でも使え、介護にも安心して使える広さ |

1.5坪 |

※坪数はメーカーによって異なります

※利用する人の体系によって使用感も異なります

子育てファミリーなら1.25坪以上がおすすめ!

一人暮らしであれば、1坪ほどの洗い場があれば十分でしょう。一方、家族で住んでいて、親子で入浴したり介護で入浴の補助をしたりする場合は、1.25坪以上の大きさがおすすめです。

ユニットバスのメリット

ユニットバスのメリットを5つご紹介します。

掃除がしやすい

1つ目は、掃除がしやすいことです。ユニットバスは表面が1枚のパネルでできていて、つなぎ目がありません。表面もつるつるとした素材でできているため、汚れが付きにくくお掃除が簡単です。さらに、最新のユニットバスは浴槽や床の自動掃除機能付きもあるため、忙しくてお風呂掃除の時間を短縮したい方におすすめです。

断熱性に優れている

2つ目は、断熱性に優れていることです。ユニットバスは、それ自体の気密性が高くなっています。そのうえ、室内にユニットバスを組み立てているので、二重構造になり外気の影響を受けにくくなっています。さらに保温性を高めたい場合は、壁裏に断熱材を貼ることも可能です。

工期が短め

3つ目は、工期が短いことです。ユニットバスは1964年の東京オリンピックに合わせて、高層ホテルの建設を早めるために開発されました。もともとの在来工法では、現場に合わせた施工やコンクリートの乾燥をおこなうと3~7日の工期が必要でした。一方で、ユニットバスは工場で規格ごとのパーツを生産し、現場で組み立てるだけであれば、1日もかからずに完成させることができます。

水漏れしにくい

4つ目は、水漏れしにくいことです。万が一、ユニットバスから水漏れした場合でも、浴槽下にある防水パンが水を貯められます。そのため、建物自体への被害が少なくて済みます。集合住宅の場合は、下の階へ漏水してしまうと多額の修理費が必要となるため、ユニットバスが採用されています。

バリアフリーで使いやすい

5つ目は、バリアフリーになっているタイプもあり使いやすいことです。最新のユニットバスは段差をなくしたり、床下へ浴槽を埋め込むことでまたぐ高さを低くしたりできる設計のものが増えています。その他、手すりや浴槽内のハンドグリップなどのオプションも用意されています。転倒リスクを下げて、お風呂の介助がしやすいため、介護が必要な家族がいるご家庭にもおすすめです。

ユニットバスのデメリット

一方、ユニットバスのデメリットも4つあります。

規格サイズが決まっている

1つ目は、規格サイズが決まっていることです。ユニットバスは工場でパーツを生産しているため、浴室の大きさが規格に合わないと設置できません。特に在来工法で作られたお風呂をユニットバスにリフォームする時に、規格外でオーダーメイド品になることが多いでしょう。また、在来工法の浴室からユニットバスを設置するとなると、ユニットバスを組み立てて設置することから、浴室自体の大きさが一回り小さくなります。ユニットバスを設置するリフォームをおこなう場合は、事前に施工会社にどのサイズのユニットバスが入るか確認してもらうことをおすすめします。

設備が後付けできない場合がある

2つ目は、設備が後付けできない場合があることです。ユニットバスを一度組み立ててしまうと、後から欲しいと思った設備を取り付けるためには、天井や壁を解体しなければなりません。後付けが可能な場合でも、多額の費用や時間がかかってしまいます。そのため、新たにユニットバスを設置・リフォームする場合は、必要な設備をあらかじめ考えておき、後から追加しないように計画を立てましょう。

デザインが決まっている

3つ目は、選べるデザインの幅が狭いことです。浴室の規格サイズに合ったものから選ぶ必要があるため、自由にデザインを決めることが難しくなります。例えば猫足バスタブやヒノキ風呂など特殊な浴槽を希望しても、施工できなかったりメーカーの保証対象外となってしまったりします。

通気性が悪くカビが生えやすい

4つ目は通気性が悪く、カビが生えやすいことです。ユニットバスは気密性が高く断熱性に優れていますが、その反面、通気性が悪く湿気がこもりやすくなっています。お風呂に入ったあとは換気扇を回し、なるべく乾燥させるようにして、カビが生えてこないように対策をしましょう。

この記事のおさらい

最後に、ユニットバスに関する情報を以下にまとめました。

ユニットバスとは?

ユニットバスとは、あらかじめ工場で浴槽・天井・壁・床などをパーツごとに製造しておき、現場では組み立てるだけで完成するバスルームです。トイレが一緒のバスルームをユニットバスと認識されていることが多いですが、浴槽と洗い場だけでトイレが別にある場合もユニットバスと呼びます。システムバスもユニットバスと同じ意味ですが、より多くの機能が備わっているタイプを呼び分ける時に使われます。

ユニットバスのサイズの選び方は?

ユニットバスの大きさは規格があり、マンション用と一戸建て用に分けられています。ユニットバスの大きさは、浴室の幅と奥行きをmmで表記した、4桁の数字として表記されます。ユニットバスの浴槽の大きさは、ほとんどのものが奥行き(短辺)は70cmと決められています。そのため、浴槽の大きさは幅で選び、140cm以上だと足を伸ばしてゆっくりと入れるサイズです。洗い場の大きさは坪数で表記され、親子や介護などによって複数人で入浴することを想定する場合、1.25坪以上があると広々と入れるでしょう。

ユニットバスのメリット・デメリットは?

ユニットバスのメリットは次の5つです。

- 掃除がしやすい

- 断熱性に優れている

- 工期が短い

- 水漏れしにくい

- バリアフリーにしやすい

一方、ユニットバスのデメリットは次の4つです。

- 規格サイズが決まっている

- 設備があと付けできない可能性がある

- デザインの自由度が低い

- 通気性が悪く湿気がこもりやすい

まとめ

ユニットバスというと、トイレとお風呂が同じ空間にあることを想像しがちかもしれません。しかし、実際は工場で生産されたパーツを組み立てて作られたお風呂という意味です。最近では一人暮らし用のコンパクトなユニットバスだけでなく、ファミリー向けの高機能なユニットバスも増えています。物件を選ぶ時はお風呂も大切な要素の1つですので、ユニットバスのメリットとデメリットを踏まえて選んでみましょう。

物件を探す