床の間とは?意味や役割、タブーやマナー、有効に使う方法を解説

そこで、この記事では床の間の種類や役割について解説します。目上の方の自宅にお呼ばれした時などに、床の間についてのマナーを知っておけば、焦らずに対応することができるでしょう。 ぜひ一度、床の間についての知識を身に付けておいてください。また、デッドスペースになっている床の間があれば、上手に活用するリフォーム方法もご紹介していますので参考にしてください。

記事の目次

床の間とは?

床の間とは、日本建築における畳の部屋にある座敷飾りのひとつです。正式名称は「床(とこ)」と呼ばれ、床が他の場所と比べて高く作られています。半畳~1畳ほどの大きさで、お客様をおもてなしする和室に設置されていることが多いでしょう。

起源については諸説ありますが、元々は殿様などの身分の高い人が座る場所として設けたのが始まりとされており、だんだんと庶民の家にも設置されるようになりました。

床の間の役割とは?

床の間は畳の室内で一番いい場所に位置しており、とても神聖な場所とされています。床の間の役割を3つご紹介します。

掛け軸や生け花などを飾る

現在の床の間は、家主の好みの装飾をする空間として使われることが多いでしょう。掛け軸や生け花を飾り、季節に合わせた装飾をします。その他、代々伝わる宝刀を飾っていることもあります。

ひな人形や五月人形を飾る

床の間には季節を感じられる装飾をすることが多く、ひな人形や五月人形を飾ることもあります。子どもの成長を祝う縁起物は、床の間に飾るものとしてぴったりでしょう。

客人をもてなす

和室の中で床の間がある奥の席が上座とされていて、床の間は客人をもてなす意味があるとされています。掛け軸や生け花で床の間を装飾することによって、おもてなしの心を表現しています。

仏間との違いは?

仏間とは仏壇を置いている部屋のことで、部屋全体のことを指します。一方、床の間は和室の中の床がある一部のスペースのことです。床の間は神聖な場所とされているため、仏様やご先祖様を敬う気持ちから、床の間に仏壇を飾る方もいます。

床の間の種類

床の間にはさまざまな種類がありますが、特に代表的な4つの種類をご紹介します。

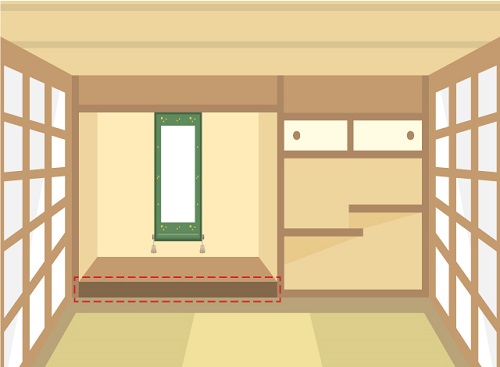

本床(ほんどこ)

1つ目は「本床」で、もっとも一般的な種類の床の間です。室町時代から作られている、「書院造り」という建築形式でみられます。床框(とこがまち)を作り一段高くして、床板を張るか畳敷きにします。畳敷きのほうが格式高いともいわれていますが、床板を張っているほうが一般的です。上部に落とし掛けを作り、その上に小壁を作ります。

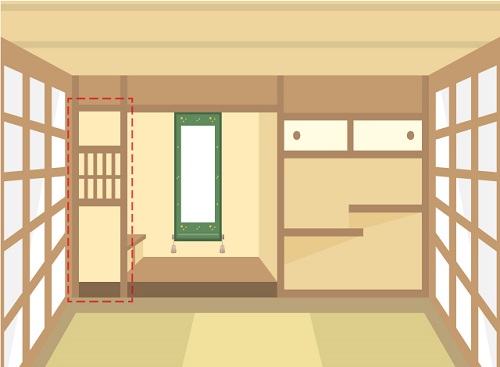

袋床(ふくろどこ)

2つ目は「袋床」で、床の間の左右どちらかに袖壁を作る床の間です。床の間の間口よりも奥が広いことから、袋という名前が付いています。袖壁には、下地窓という小窓や開口部を付けることもあります。

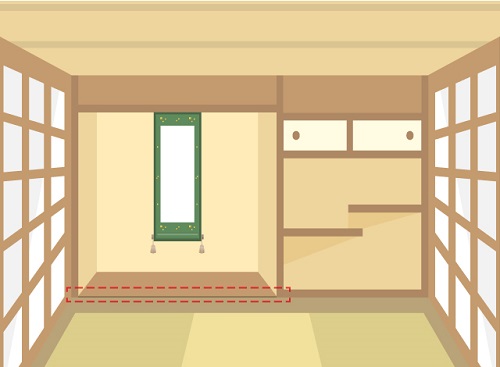

踏込床(ふみこみどこ)

3つ目は「踏込床」で、床の間の床を高くせず、畳と同じ高さに作る方法です。床の高さが畳部分よりも高くなっている他の床の間と比べて、踏込床はややカジュアルな印象になります。踏込床の床は床の間以外の畳と区別するためにも、床板が張られることが多いでしょう。

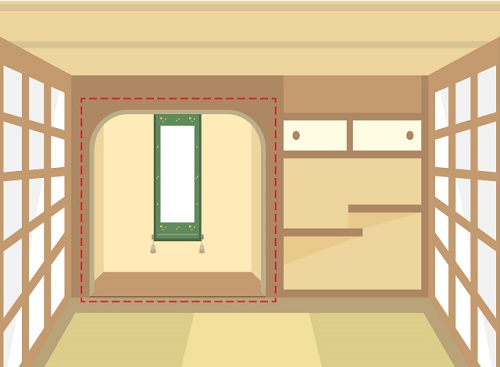

洞床(ほらどこ)

4つ目は「洞床」で、前面を大きく袖壁で覆った形で、洞穴に似ていることから名づけられました。壁によって、床の間の奥が見えにくくなっているという特徴があります。洞床の床は畳と同じ高さになっていることが多く、板張りされています。一般的な住宅よりも茶室に取り入れられていることが多く、千利休が創案したといわれています。

床の間でやってはいけないタブーとは?

床の間は神聖な場所とされているため、やってはいけないタブーがいくつかあります。それらを知っておくことで、床の間がある和室に招かれた時も粗相することもないでしょう。

上に乗る

床の間には神様がいる場所と考えられているため、上に乗ったり足で踏むことはタブーです。床の間がある和室で座ったり寝たりすることは問題ありませんが、床の間に上がってはいけません。

重いモノを置く、傷をつける

床の間には薄い板が床として使われていることがあるため、重いものを置くと割れてしまうこともあります。床の間を飾り付ける時は、床を傷付けないように慎重に取り扱いましょう。

荷物を置く

床の間は先ほどもご説明したとおり、神様がいる場所とされています。そのため、雑多に荷物を置くことは避けましょう。床の間は荷物を置くのではなく、おもてなしをするための掛け軸や生け花を飾る場所です。

人が嫌がるものを置く

床の間はお客様をもてなすための飾り付けをする場所なので、人によって好き嫌いがわかれるような装飾は避けてください。自分がよいと思っても、他人から見たら嫌なものは置かないようにしましょう。

来客時に気を付けるべきマナーとは?

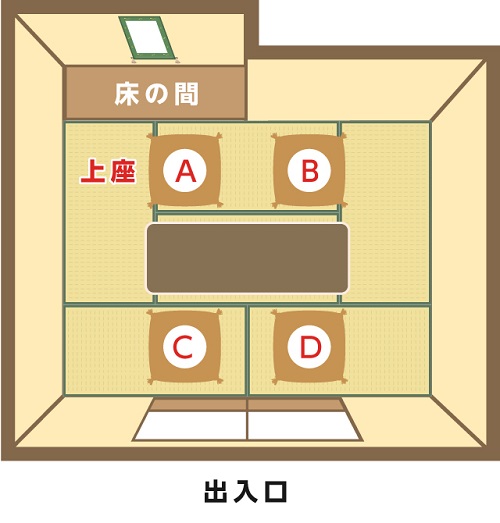

床の間がある和室は、基本的に客間として使われます。お客様を客間である和室にお通しする際は、床の間に一番近い場所が上座となります。そのため、上記の図では目上の人をAやBにお通しすることがマナーです。反対に、CやDに当たる場所は下座になるため、接待する側や目下の人が座ることになります。

床の間に置くといいもの&悪いもの

床の間を飾る時に置くといいものと悪いものを、それぞれご紹介します。

床の間に置くといいもの

床の間に置くといいものは次の5つです。お客様をおもてなしできるような飾りを意識しましょう。

家主が好きな掛け軸

掛け軸には風景画や文字を合わせたものなど、さまざまな種類があります。基本的にどの掛け軸を選ぶかは自由なので、好みに合わせて掛け軸を選びましょう。「山水」などの風景画をはじめ、季節に合わせた「四季花」、魔除けの「龍虎」などの掛け軸が主流ですが、最近ではアニメのキャラクターが描かれた掛け軸などもあります。

干支の置物

干支に関する置物はとても縁起がよいとされています。その年の干支にまつわるものを置けば家内安全、自分の生まれ年の干支にまつわるものは無病息災につながるといわれています。最近は干支をモチーフにしたかわいらしい置物もありますので、選んでみましょう。

方位に合った色の生け花

床の間の向きに合わせて生け花の色を選ぶと、より運気が上がりやすくなります。方位ごとのおすすめの色は次のとおりです。

- 北:ワインレッド・オレンジ・ピンク

- 北西:茶・緑・ベージュ・オレンジ

- 西:黄・白・赤・ピンク

観葉植物

床の間に生け花ではなく、観葉植物を飾るという方法もあります。掛け軸を一緒に飾るのであれば背の低い観葉植物を、観葉植物のみを飾るのであれば背が高く見栄えがするものを選ぶとよいでしょう。床の間一面に観葉植物を飾るのではなく、少し余白を残した状態で観葉植物を飾るとおしゃれに見えます。

盛り塩

盛り塩とは、皿の上に塩を山のように盛ったものです。悪い運気を取り除く効果があると考えられています。結界を張るという意味で玄関に置かれることが多いですが、床の間も神聖な場所として盛り塩を置く場所に適しています。

盛り塩には、粗塩などの加工が少ない天然の塩を使います。盛り塩は霧吹きなどで水を少量ずつかけながら固めることもできますが、ホームセンターやネット通販で簡単に盛り塩を作れるキットも販売されています。盛り塩を床の間に設置する前に念入りに掃除をし、盛り塩は月に2回ほどのペースで取り替えるようにしましょう。盛り塩は一定の期間で悪い運気を吸収しきるため、飾ったまま放置することはあまり運気によくありません。

床の間に置くと悪いもの

一方で、床の間に置くと悪いものもあります。2つご紹介しますので、現在床の間に置いている場合は場所を変更することをおすすめします。

ぬいぐるみや人形

床の間にひな人形や五月人形などの縁起物を置くのは問題ありませんが、ぬいぐるみや人形などはおすすめできません。ぬいぐるみや人形は運気を吸収するといわれていて、床の間に集まるよい運気も吸い取ってしまうため、床の間に置くことはよくないとされています。

家電製品

家電製品は磁場を発生させるため、床の間にある神聖な運気を逃がしてしまいます。そのため、家電製品は床の間に置かないほうがよいとされています。扇風機やストーブなど季節家電を一時的に保管する場所にしがちですが、運気を上げるためには床の間に置くことはおすすめできません。

その他、収納しきれない荷物を床の間に置いている場合は、部屋の収納を工夫したりモノを減らしたりするなどの対策をおこない、床の間に置いておくことはやめましょう。

床の間を有効活用するにはリフォームするのも一つの手!

床の間はちょっと古くさいな……というイメージがあるのであれば、現代風の和モダンな床の間にリフォームしてみてはいかがでしょうか。床の間の壁をガラスに変えたり床や柱の色を変えたりするだけでも、現代風な雰囲気に変化させることができます。

さらに、床の間がある和室に間接照明や観葉植物を置いたり、机や座椅子などの家具に統一感を持たせたりすることで、おしゃれな和風旅館のような内装になります。また、壁紙を変えるだけであればDIYでも挑戦しやすいため、まわりの家具や雰囲気に合わせてお好みの壁紙を張ってみるのもおすすめです。

一方、床の間があってもあまり使用する頻度がない場合は、荷物をそのまま置くようなデッドスペースにしておくのではなく、リフォームがおすすめです。例えば、床の間に扉やふすまを付ければ、押入れ収納のように使用できます。その他、1畳ほどの床の間のスペースに飾り棚を付けて、趣味のアイテムを飾り付けるスペースに変えることも可能です。

床の間がある和室自体を洋室にリフォームするのであれば、床の間の段差をなくし、床の間にちょうど入るテーブルを設置すれば書斎として使うこともできます。さらに、トイレを増設したい場合にも床の間のスペースがちょうどよい大きさになりますが、配管などが可能かリフォーム会社に問い合わせてみましょう。

この記事のまとめ

ここまでご紹介してきた、床の間に関する情報をまとめました。

床の間の役割は?

床の間は日本の建築様式において、和室の一部にある床張りの空間のこと。神聖な場所として扱われていて、掛け軸や生け花などを飾り付けることが一般的です。目上の立場のお客様を床の間がある和室に招待する時は、上座となる床の間に一番近い席に座っていただきましょう。おもてなしをする側の自分は、床の間から遠い下座に座ります。

床の間でやってはいけないことは?

床の間は神聖な場所なので、足で踏んだり座ったりすることはやめましょう。人をもてなすために掛け軸や生け花などで飾り付ける時は、床の間を傷付けないように注意してください。

床の間に置くといいものや悪いものは?

床の間には、掛け軸・生け花・干支や子どもの節句の置物・観葉植物・盛り塩などを置くとよいとされています。神聖な場所として使用し、お客様をおもてなしできるような飾り付けをしましょう。一方で、運気を下げるといわれているぬいぐるみや家電製品などを、床の間に置くことはやめましょう。また、収納できない荷物を雑多に置いておくことも、運気を下げることにつながります。

床の間を使わない時の有効活用は?

床の間があっても使わないのであれば、リフォームを検討してみてはいかがでしょうか。扉やふすまを付けて押し入れやクローゼットのようにしたり、飾り棚を付けて趣味のアイテムを飾ったりするなどの有効活用ができます。その他、床の間がある和室を洋室にリフォームするのであれば、床の間に合わせた机を設置して作業スペースとして活用することも可能です。床の間は1畳ほどの狭いスペースですが、工夫次第で使いやすくなるでしょう。

床の間は日本では古くから神聖な場所として、お客様をおもてなしするもので飾りつけられてきました。掛け軸や生け花が一般的ですが、縁起のよい置物や観葉植物などで飾ってもよいでしょう。床の間に対するマナーを知っておくことで、床の間がある和室で失礼のないようふるまうことができます。また、床の間があるけれどほとんど使わないデッドスペースになってしまっているのであれば、収納や作業用のスペースとしてリフォームすることも可能です。古き良き日本の伝統である床の間を、上手に利用してみてください。

物件を探す