【経験者に聞く】 二世帯住宅はデメリットだらけ?メリットとトラブル回避術

そこで今回は、二世帯住宅を経験してきたみなさんにアンケートを取り、幅広い視点からのメリット・デメリットを徹底リサーチ!あわせて、二世帯住宅を快適にするためのポイントも解説していきます。

記事の目次

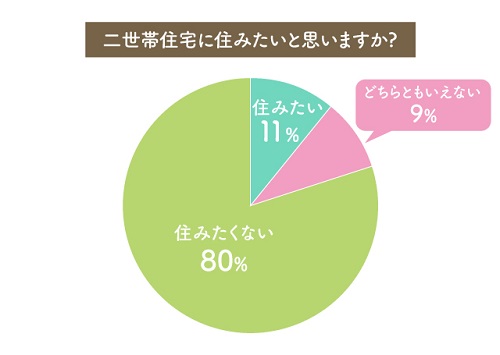

二世帯住宅に対する世間のイメージ

80%の人が「住みたくない」と回答

お互いに生活習慣やライフスタイルなども異なる、複数の家族が同居することを考えると、なんとなく「大変そう……」と感じる人が多いのかもしれません。例えば食事や掃除に対する感覚など、共同生活をする人数が増えれば増えるほど、それぞれの認識をすり合わせるのは難しいですよね。では二世帯住宅の一般的なイメージについて、住みたい派と住みたくない派の意見をもう少し詳しく見てみましょう。

みんなの声を紹介

では次に実際に寄せられた意見をご紹介していきます。

「二世帯住宅に住みたい」派の意見

- 住みたい。家に人が多いほうが有事の際に滞ることなく生活を維持できそうだから。(20代/女性)

- 義母といっしょに住めるなら住みたいです。やはり心配なので。でも本人がひとりのほうが気楽だというので。(30代/女性)

- にぎやかで家に活気があるから。(40代/男性)

- 住みたいです。 育てあげた息子と娘がいます。 将来的にはどちらかの子どもの家族と同居して孫の面倒を見たりすることが生きる張り合いになっていつまでも元気に過ごせそうだからです。(40代/女性)

- 実際に住んでいる。頭金、諸費用、月々のローン代も出しあっている。2世帯別居の時の家賃より、今のローン代のほうが安い。(80代/男性)

- 孫の成長を観ながらにぎやかな雰囲気がとてもいい。(80代/男性)

2つの家族が生活をともにすることで、「お互いに協力して助け合える」とメリットを感じる人が多いようです。特にお子さんが小さいうちは両親と祖父母の大人数で育児ができますし、親御さんが高齢になってくると、一緒に住んでいるほうが何かと安心できる一面もあるでしょう。また「元々住み慣れている自分の親となら二世帯住宅がいい」との意見も多いなかで、相手の両親と住みたい人もちらほら見られました。やはり二世帯住宅に住みたいかは、家族間の関係性によっても変わってくるのかもしれません。

「二世帯住宅に住みたくない」派の意見

- 住みたくない。自分の親でも気を遣うのであまり進んでしたいとは思わない。(20代/女性)

- 現状は2世帯になっていますが、できれば別がいいと思っています。人生のライフステージが違いお金の使い方などの価値観が違うことがありストレスになることがあります。(30代/男性)

- 住みたくない。あまり広い家は残されたくないし、子どもにも残したくないので。(40代/男性)

- 思わないです。朝早く出かけたり夜遅く帰ってきたりすることがあるので、迷惑になると思うから。同じ敷地内か隣に家を建てて住みたいです。(40代/女性)

- 絶対にイヤです。義理親とは、どんなに良好だったとしても知らなくてよい面が見えたりして、イヤになりそうです。(50代/女性)

- 元気なうちはあまり住みたくないが、体が不自由になったり、ひとり住まいになった時は一緒に住んでほしい。(70代/男性)

やはり同居する人数が増える分、「気を遣う」「プライベートがなくなりそう」などのイメージが強いなかで、「そもそも親との仲が悪い」とのコメントも多く見られました。また親世代と子世代の両方であったのが、「親世代が元気なうちは別々で、年を取ってきてから一緒に住みたい」との意見。お互いの自由度を大切にしつつも、それぞれの取り巻く環境に合わせて、助け合えるようにできるのは理想ですよね。

【経験者アンケート】二世帯住宅のデメリット

ここでは二世帯住宅に住んだことのある人に聞いたデメリットをランキング形式でご紹介していきます。

| 順位 | 二世帯住宅に住むデメリット | 票数 |

|---|---|---|

| 1位 | 気を遣う | 29票 |

| 2位 | 不仲・喧嘩・いびり | 16票 |

| 3位 | 大変・面倒・不自由 | 11票 |

| 4位 | 生活リズムの違い | 9票 |

| 5位 | 干渉する・される | 8票 |

有効回答数:120(複数回答可)

二世帯住宅になって距離が近くなる分、家族同士の関係性に関わる部分の意見が大半を占めました。では具体的に、どのような点で二世帯住宅の生活が難しく感じたのか、以下から詳しくご紹介していきます。

1位「気を遣う」

これまでの生活環境や世代によって、個々の価値観にはどうしても違いが出てきてしまうので、気を遣うことが増える一面があるようです。特に義理の家族が相手だと、言いたいことを伝えたりお互いの考え方を理解したりするのが難しいこともあるのかもしれません。誰もが快適に過ごせる住まいにしようと思うと、何かしらの配慮は欠かせないものですよね。

- 気を遣う相手が増える。価値観や生活習慣、食の好みが合わなくてストレスになる(20代/女性)

- 出かけたりする時に気を使う。(特に家族だけで食事に行ったりする時)(50代/女性)

- 義理婿に気を使うこと。(70代/男性)

2位「不仲・喧嘩・いびり」

一緒に生活してみないとわからない部分も多く、「最初のうちはうまくいっていたけれど……」との意見も見られました。一度何か気になりはじめると、そこばかり目に付くようになってしまうなど、なかなか理想どおりの暮らしができないとストレスに感じてしまうのかもしれません。

- 経験あり。家庭のことに口出しをしてきて夫婦仲が悪くなる。(40代/男性)

- お互いの悪い点ばかりが出て、お互い疲れてしまいうまくいきませんでした。(50代/女性)

- 妻とお嫁さんとの相性の問題で、なかに立っての取り持ちが必要なこと。(60代/男性)

3位「大変・面倒・不自由」

例えば家事を分担すれば負担は減りますが、それぞれのやり方や質にこだわりがあると、その分自由度がなくなる……というような一面もあるようです。その他にも、洗面所やキッチンなど共用の部分が多いと、自分のタイミングで使いづらいといったケースもあるでしょう。また家にいる人数が多いと、騒がしく感じる部分もあるようですが、「うるさいけれど、賑やかでよかった」との声も挙がっていました。何事も一長一短ですよね。

- 自由に行動できない。(30代/女性)

- よくも悪くも賑やかでわずらわしかった。(50代/男性)

- 義母と一緒だったため、自由にできなかった。(70代/女性)

4位「生活リズムの違い」

年齢もライフスタイルも異なる人たちが住むので、「生活リズムを合わせるのが難しい」との意見が見られました。例えば、夜遅くに帰宅することが多くて気を遣う、お風呂に入りたくても空くまで待つ必要があるなど……。日常的なタイムスケジュールも、他の家族に合わせて調整しなければならない点に、少しストレス感を覚える人も多いようです。

- どうしても生活リズムを合わせるのが大変です。(20代/男性)

- 最大7人いたので入浴に時間がかかった。(40代/女性)

- 風呂や食事の時間で親に気を遣った。(70代/女性)

5位「干渉する・される」

「離れている時はそうでもないのに、すぐそばで暮らすようになると気になってしまう……」との声も少なからずありました。例えば生活習慣や育児の方法で意見が割れて、余計に干渉気味になってしまうなどのケースも考えられます。お互いに違う人間である事実もしっかりと意識して、立ち入りすぎないように心がけることも、快適な共同生活のためには重要です。

- 相手の親の干渉がある。味方がいないのでストレスがたまる(30代/男性)

- ついついお互い干渉したり、されてしてしまうことです。嫌な所も見えてしまうので、知らないほうがよかったなと思う点もあります。(40代/女性)

- 玄関を別にしたので特にありませんでしたが、何をしているのか気になることもありました。(60代/女性)

その他のデメリット

ここまでには気持ち的な部分のデメリットが多く見られましたが、その他には物理的な空間としての難点なども、ちらほらありました。また「親戚が集まりやすい」「生活費の分け方が大変」といった、さまざまな意見も。二世帯住宅の暮らしをはじめるにあたっては、事前に両家族で十分に話し合いを重ねたうえで、住居の設計や生活上のルールを決めておくことも大切でしょう。

- 1階と2階にわかれているので足音に気を使う。(20代/女性)

- 親戚がたくさん来てお母さんが大変そうだったこと。(40代/女性)

- 親が亡くなってしまって空間が無駄になってしまっていること。息子はまだ別に暮らす年齢でもないし、結婚してそこに住むとは限らない。(50代/男性)

- 公共料金などの区分けが多少困ります。(70代/男性)

【経験者アンケート】二世帯住宅のメリット

次に二世帯住宅に住んだことのある人に聞いたメリットをランキング形式でご紹介していきます。

| 順位 | 二世帯住宅に住むメリット | 票数 |

|---|---|---|

| 1位 | 楽しい・賑やか | 17票 |

| 2位 | 子育てしやすい | 14票 |

| 3位 | 助け合える | 12票 |

| 4位 | 経済的に楽 | 10票 |

| 5位 | 常に家のなかに人がいて安心 | 8票 |

有効回答数:120(複数回答可)

同居する家族が増えることは、ここまでに見てきたデメリットばかりでなく、メリットに感じられる部分も多くあります。どの意見にもつながるのは、「誰も寂しい思いをしない」といった部分で、家族としての安心感が得られるのは大きな魅力でしょう。では実際にどのような声が挙がっているのか、次から詳しく見ていきましょう。

1位「楽しい・賑やか」

家にたくさん人がいたほうが賑やかですし、家族間のイベントなどもしやすいメリットがあります。例えば誕生日やお子さんの入園・入学など、お祝い事もみんなで共有でき、定期的に何かしら家族の楽しみがあるのはうれしいですよね。一緒に住んでいると、お互いの予定も把握しやすいうえに、すぐに集まりやすいのは大きな利点です。その他にも毎日の家族団らんや食事など、常にコミュニケーションがしやすい魅力があります。

- 自分が孫の三世帯でしたが、親は共働きで放課後などは面倒を見てもらっていたのでさみしくなかった。(30代/女性)

- 家族がたくさんで楽しい。(40代/男性)

- にぎやか、寂しくない。(70代/男性)

2位「子育てしやすい」

最近では共働きが当たり前になってきているため、育児で協力してもらいやすいのも利点でしょう。例えば親御さんが定年退職しているなど、基本は自宅にいるご家庭の場合、「仕事の時間帯は見てもらう」という体制にできます。幼稚園に通う年齢になっても、送り迎えを親御さんにお願いできれば、時間を気にせずに働けそうですね。いつでも身内にお子さんを任せられる環境にあるのは大きなメリットです。

- 子どもをみていてもらえることはよかったです。(30代/女性)

- 子どもがまだ小さく育児が大変な時には、常に同居している両親が力になってくれたし、子どもたちも両親を大事にしてくれていてよかったです。(50代/男性)

- 今まさに経験してます。平日の孫の世話はじじばばが受け持ってます。もう5年になりますが円満継続中です。(70代/男性)

3位「助け合える」

前述のような育児以外にも、一緒に生活していることで、さまざまな部分においてフォローし合える一面もあります。家事も分担できますし、1つの拠点に家族が集まっていることで、金銭的にも協力できる部分もあるでしょう。すぐにでも頼れる人がそばにいるのは、何かと心強いですし、精神的な安心感にもつながるメリットがあります。

- 留守番や通販の受け取り、ちょっとした裁縫など、頼みごとができる。(20代/女性)

- 住めばお互いにいろいろとフォローしあえてとてもよかったです(60代/男性)

- 今2世帯暮らし。3世帯同居で助けながらやっている。ある程度、つかず離れずがいい距離感を保てる。(80代/男性)

4位「経済的に楽」

住まいが1つにまとまっていることで、住居費の負担が分散しやすい部分もあります。コメントにもあるように、光熱費や固定資産税などは、2つの家族で支払ったほうがお得です。また住宅ローンの返済方法も、共同にする・親世代から子世代に途中で引き継ぐなど、ライフプランに合わせて柔軟に設定することが可能。お互い経済的に支え合える方法を考えられるのも、二世帯住宅ならではのメリットです。

- 光熱費や固定資産税などの経費を負担し合える点は経済的でいい。(50代/女性)

- 遠くに住んでいる場合帰省する料金がかかりますが、同居で帰省費がかからない分旅行代に使用できる。(50代/女性)

- 維持費が安くすむ。(60代/男性)

5位「常に家のなかに人がいて安心」

特に小さなお子さんがいるうちは、誰か大人が家にいるだけで安心ですよね。何か用事がある時にも、お子さんを家で見てもらいながら出かけやすいのは大きなメリットです。また家を空けるタイミングが少なくなれば、空き巣などにも狙われにくく、防犯につながる一面もあります。さらにご高齢の親御さんを1人にすることもありませんし、お互いに見守れる点も安心でしょう。

- 家のなかにいつも人が必ずいる状況が安心できました。(30代/女性)

- いつも誰かしら大人がいる。(40代/女性)

- 経験あり。常に人が家にいることはなんとなく安心です。(50代/男性)

その他のメリット

やはり二世帯住宅でよかった部分として、家族で支え合えることにつながる意見が数多く出ています。その他にも、「孫や子どものそばにいられる」「親御さんから家事や料理を学べた」など、さまざまなメリットがあることがわかりました。家族のみんなが一緒にいることで、日々の張り合いにもなりますし、お子さんにとっても幅広い世代とコミュニケーションが取れるのはいい経験になります。何よりもお互いの生活を大切にするのが、二世帯住宅の暮らしを快適にするコツといえるでしょう。

- 相手の親が買い出しや料理を手伝ってくれるので助かります。(30代/女性)

- 体調不良の時に状況がすぐにわかるので安心できる点はよかったです。(40代/女性)

- 共働きだったので朝食や夕食を作ってくれていたこと。(50代/女性)

- 孫たちといつでも遊べるのはよかった。(70代/男性)

二世帯住宅のトラブル回避方法

ここからは、二世帯住宅における失敗を防ぐために、あらかじめ考えておきたいポイントを解説していきます。

自分たちに合ったタイプの二世帯住宅を選ぶ

二世帯住宅の形態として、大きく分けると3つの種類があるので、ライフスタイルに応じて選択しましょう。それぞれ簡単に説明すると、以下のとおりです。

完全同居型

ほぼ一世帯と変わらないような形で、例えば玄関・浴室・キッチン・リビング・ダイニングなどもすべて共用の設計になった二世帯住宅を指します。基本的には寝室や子ども部屋だけ分かれているようなタイプで、『サザエさん』や『ちびまる子ちゃん』の家のようなイメージです。

すべての生活空間をともにするため、子育てや介護など日常的な助け合いがしたい人に向いています。また一世帯だけでも住みやすい間取りなので、同居解消後もそのまま住み続けたい人におすすめです。

部分共有型

例えば玄関は共用にして、その他のトイレやキッチンなどは各世帯のスペースに設置するなど、部分的に共有する二世帯住宅を指します。適度にコミュニケーションができるうえに、きちんと家族ごとの個別の空間が作りやすく、ちょうどいいバランスで住みやすいのがメリットです。

生活の一部を共有できる設計になっているため、ほどよい距離感を保ちながら、家事なども適度に助け合いたい人に向いています。

完全分離型

建物自体は単体であるものの、玄関からすべて二世帯で分かれた形の住宅です。いわば同じ集合住宅の隣同士で、別々の部屋に住んでいるようなイメージで、お互いの距離を取りつつもすぐそばで生活できるメリットがあります。

同じ敷地内にはいるものの、ほぼ別宅のように住む形式になるため、しっかりとプライバシーを大切にしつつも、いざという時にお互い頼れるようにしたい人におすすめです。

間取りを工夫する

完全同居や部分共有の場合、家事や衛生に関わる部分をどうするか、事前にしっかりと相談したうえで住まいを決めていく必要があります。例えば、毎日の食事や洗濯は一緒にするのか別々なのかで、必要な設備も変わってきます。その他にも、朝は洗面台が混み合うのでサブのパウダールームを作るなど、状況に合わせた工夫も大事。またお互いに窮屈な暮らしにならないためにも、それぞれの個室を確保するといった配慮も欠かせません。

生活費の支払いなど事前に家計のルールを設ける

完全同居や部分共有の場合、特に水道光熱費などの分け方が難しく、あらかじめ家計の支払い方を決めておくことも大切です。例えば、○○費は△割、□□費は●割など、使用する頻度や家族の人数なども考慮し、話し合いで検討していきましょう。場合によっては、電気などのメーターを分ける方法もあります。金銭面はトラブルに発展しやすいので、うやむやにせず、最初にハッキリとルールを設けることも重要です。

お互いのライフスタイルについて話し合いをしておく

仕事や趣味など、個々の生活背景には違いがあり、それによってライフスタイルも異なるのは当然です。やはり共同生活を円滑に進めるためには、お互いに理解があることも大切。二世帯住宅での暮らしをはじめる前に、それぞれの現状を把握するようにしておきましょう。

家族全員で相続のことを話し合っておく

もし親御さんからの相続が発生する場合、兄弟も含めて、どのように資産を分けるのか話し合うことも不可欠です。家のような不動産の相続は、分割方法が難しく、土地や建物の名義人次第で遺産相続になるのか変わってきます。いざという時のためにも、あらかじめ相続について考えておきましょう。

まとめ

二世帯住宅では、デメリットが多そうなイメージを持っている人もいるかもしれませんが、2つの家族で助け合える数々のメリットがあるライフスタイルです。より快適な暮らしをするには、事前にしっかりと話し合っておき、自分たちに合った住まいや生活方法を選ぶことが大切。そうすることで、二世帯住宅ならではの利点を活かした、心地のよい毎日が過ごせますよ。本記事を参考に、自分たちにとってのベストな二世帯住宅はどのようなものなのか、じっくり検討してみてください。

またアットホームでは日々、二世帯住宅に関する情報も更新中です。ぜひ実際のお部屋探しや、お部屋のイメージを膨らませるのにご活用ください!

■アンケート概要

二世帯住宅を経験した方で家のタイプが「完全分離型」の方にお聞きします。

後悔していることはありますか?

調査方法:インターネットリサーチ

回答サンプル数:120人

対象:10代~80代男女(全国)

調査時期:2023年4月

物件を探す